你有沒有想過這樣一個(gè)問題:我們是如何看到這個(gè)世界的?從教科書里我們?cè)缭缰溃饩€進(jìn)入眼睛后會(huì)被水晶體折射,最終在視網(wǎng)膜上成像。但很少有人意識(shí)到一個(gè)令人驚訝的事實(shí):這個(gè)成像竟然是上下左右顛倒的。

設(shè)想一下,如果你的眼睛像相機(jī)一樣直接記錄圖像,那么你應(yīng)該看到的是一個(gè)上下顛倒的世界。可是,我們并沒有這樣的體驗(yàn)。我們看到的桌子還是在下方,天花板仍在上方,左右方向也沒出錯(cuò)。這不禁讓人疑惑:是大腦把圖像翻了回來了嗎?還是我們從一開始就被大腦騙了?

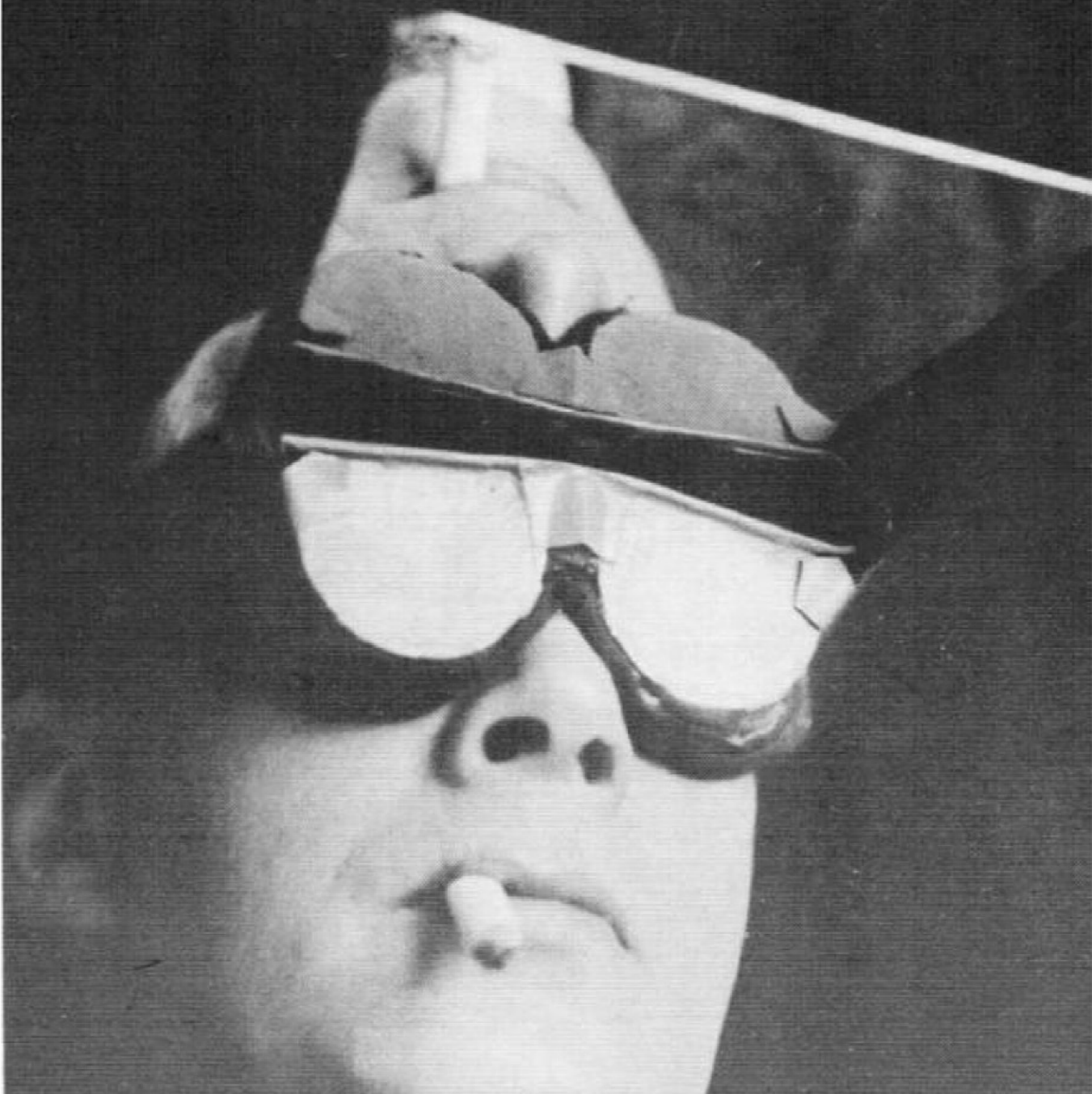

能看到顛倒的世界嗎(圖片來源:作者拍攝)

科學(xué)家對(duì)這個(gè)問題的研究可以追溯到19世紀(jì)。當(dāng)時(shí)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果告訴我們:眼睛的確看到的是一個(gè)倒置的世界,但我們之所以不覺得奇怪,是因?yàn)榇竽X“懂得”如何解讀這幅圖像。

視覺系統(tǒng)的光學(xué)基礎(chǔ)——視網(wǎng)膜上的倒立像

首先,光線先后穿過角膜、房水、瞳孔和晶狀體。這些結(jié)構(gòu)不僅透明,更有高度精準(zhǔn)的屈光能力,負(fù)責(zé)將外界來的光線聚焦于視網(wǎng)膜上。尤其是晶狀體,它能根據(jù)物體的遠(yuǎn)近自動(dòng)調(diào)節(jié)彎曲度,確保成像清晰。

然而,在這個(gè)成像過程中,光線會(huì)發(fā)生一個(gè)不可避免的現(xiàn)象——倒像。原因在于,當(dāng)光線穿過凸透鏡如晶狀體,會(huì)發(fā)生會(huì)聚并交叉,于是來自物體上方的光線被折射到視網(wǎng)膜的下方,來自物體下方的光線則投射到視網(wǎng)膜的上方。左右方向也同樣發(fā)生了交叉。因此,最終在視網(wǎng)膜上形成的圖像是上下左右都顛倒的。

這一現(xiàn)象并不獨(dú)特于人類的眼睛,所有使用凸透鏡成像的光學(xué)系統(tǒng)——無論是照相機(jī)、顯微鏡還是望遠(yuǎn)鏡——都遵循同樣的物理規(guī)律。

人眼示意圖(圖片來源:作者拍攝)

但奇妙的是,我們并沒有看到倒立的世界。你不會(huì)覺得房間是倒著懸掛的,也不會(huì)感覺朋友是倒立站著的。那么問題來了:是大腦自動(dòng)把圖像翻過來了嗎?還是我們根本不需要圖像翻轉(zhuǎn)才就能正確感知世界?

大腦如何“理解”這些倒立的圖像?

盡管眼睛把世界顛倒投射到視網(wǎng)膜上,但我們卻始終感知一個(gè)正立的世界。這其中的秘密,藏在我們大腦的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)之中。

視覺的本質(zhì),并不是照相式的記錄,而是神經(jīng)編碼。光在視網(wǎng)膜上的成像會(huì)激活特定區(qū)域的感光細(xì)胞,這些細(xì)胞將光信號(hào)轉(zhuǎn)化為電信號(hào),沿視神經(jīng)傳輸至大腦后部的初級(jí)視覺皮層。但在這里,大腦并沒有一塊“顯示器”去播放圖像。相反,它通過一系列復(fù)雜的神經(jīng)活動(dòng),將信號(hào)拆解為顏色、邊緣、運(yùn)動(dòng)方向等基本元素,并再重建為我們所“看到”的世界。

有趣的是,大腦并不會(huì)主動(dòng)去翻轉(zhuǎn)圖像,因?yàn)檫@在生物進(jìn)化上并非必要。正如視覺科學(xué)家所指出的:感知世界的關(guān)鍵,不在于圖像是否“正立”,而在于我們是否能正確識(shí)別物體之間的相對(duì)空間關(guān)系。

例如,當(dāng)你抬頭望天,哪怕天是在視網(wǎng)膜下方成像,你仍然知道那是上方的天空。因?yàn)槟愕拇竽X已經(jīng)學(xué)會(huì)將圖像位置與身體姿態(tài)、重力方向、行為反饋綜合起來解讀。這一過程,類似于大腦內(nèi)部維持了一套穩(wěn)定的空間參考系統(tǒng)。正因?yàn)槿绱耍呐赂泄鈭D像顛倒,只要所有空間線索保持一致,我們依然可以正確導(dǎo)航、抓取、避讓甚至閱讀文字。

第一位“生活在倒立世界”的人類

早在1896年,美國(guó)心理學(xué)家喬治·斯特拉特頓(George M. Stratton)便開展了著名的“倒像實(shí)驗(yàn)”。他設(shè)計(jì)了一副特殊的鏡片,將進(jìn)入眼睛的圖像上下完全翻轉(zhuǎn),讓視網(wǎng)膜上的圖像變?yōu)椤罢ⅰ倍亲匀坏摹暗沽ⅰ薄_@聽起來似乎更正常,但實(shí)際上卻造成了極大的認(rèn)知混亂。

看倒立世界的眼鏡(圖片來源:參考文獻(xiàn)[1])

在實(shí)驗(yàn)的最初幾天,他看到的一切都是顛倒的:手從上方伸入視野,天花板像地板一樣在腳下。他的動(dòng)作笨拙,方向判斷頻頻出錯(cuò),拿錯(cuò)物體、走錯(cuò)路屢見不鮮。更有趣的是,他雖然看見了一種新圖像,但大腦卻不斷把這種視覺翻譯成原有的習(xí)慣坐標(biāo)。

但就在持續(xù)佩戴倒像鏡片三天后,斯特拉特頓逐漸開始適應(yīng)。他的身體動(dòng)作變得協(xié)調(diào),視覺圖像不再感覺虛幻或錯(cuò)位,而是重新建立起了穩(wěn)定的空間感知。 他甚至報(bào)告稱,在某些時(shí)刻,世界看起來完全正常,而他自己反而像是倒立著看這個(gè)世界。這種錯(cuò)覺表明:大腦不是被動(dòng)接受圖像,而是會(huì)主動(dòng)重建感知世界的結(jié)構(gòu)。

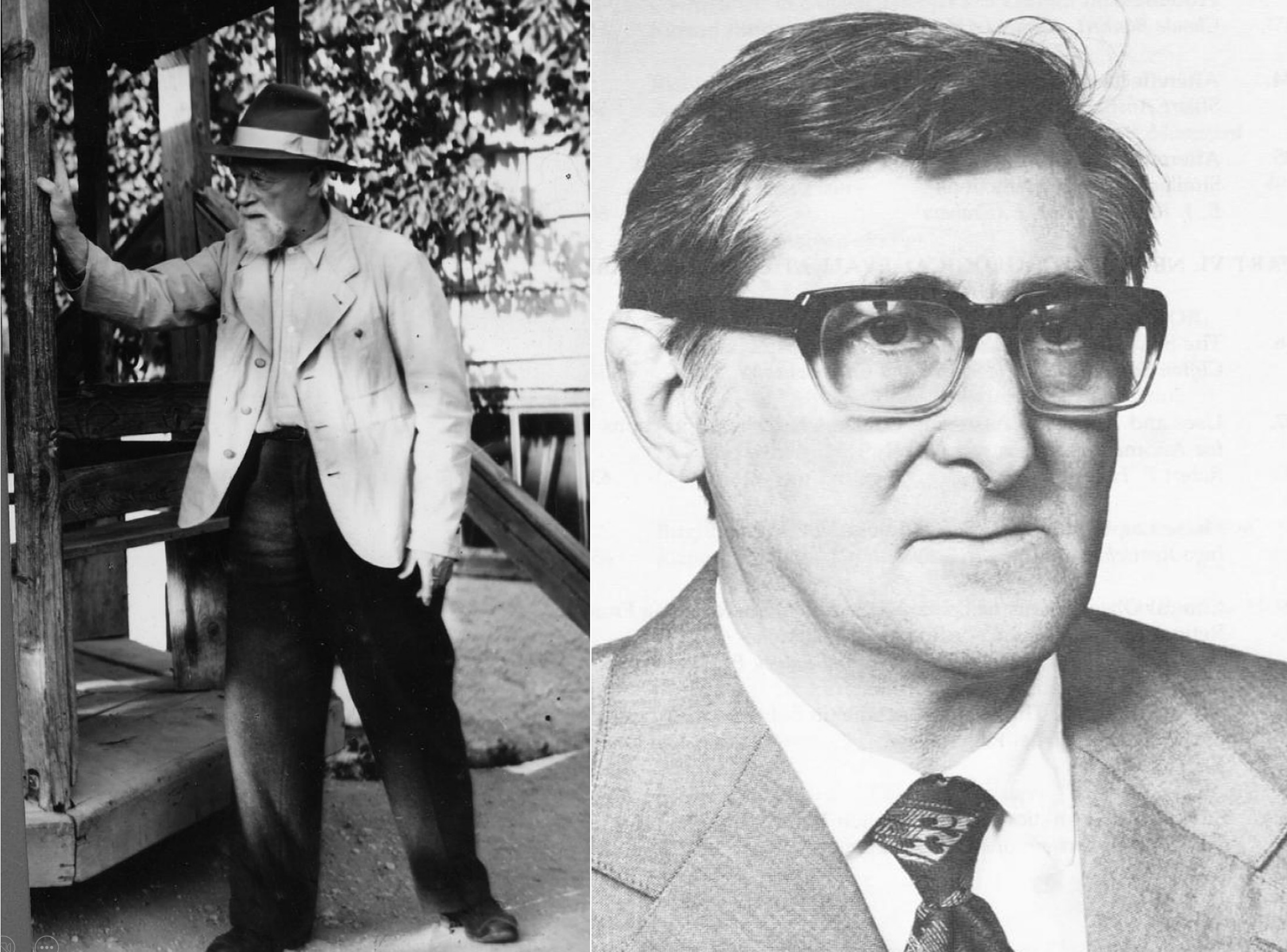

20世紀(jì)中期,奧地利因斯布魯克大學(xué)的心理學(xué)家Theodor Erismann 與 Ivo Kohler 將這一研究推向了高潮。他們讓實(shí)驗(yàn)參與者佩戴能顛倒圖像的棱鏡眼鏡,并長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)生活在這個(gè)“顛倒世界”中,最長(zhǎng)甚至超過120天。

Theodor Erismann 與 Ivo Kohler(圖片來源:參考文獻(xiàn)[1])

研究發(fā)現(xiàn),適應(yīng)大致分為三個(gè)階段:在佩戴倒像眼鏡的最初幾天,參與者普遍出現(xiàn)嚴(yán)重的空間混亂,動(dòng)作失調(diào),方向判斷頻頻出錯(cuò);但隨著觸覺探索和主動(dòng)運(yùn)動(dòng)的持續(xù)介入,大腦逐漸建立起對(duì)顛倒視覺的適應(yīng)機(jī)制,感知開始“重校”;一周左右,大多數(shù)人已能在倒像世界中正常生活,甚至完成寫字、畫畫、騎車等復(fù)雜行為,表現(xiàn)與未佩戴者無異。

實(shí)驗(yàn)也發(fā)現(xiàn),當(dāng)這些眼鏡被摘下時(shí),世界會(huì)短暫地“倒置”回來——這被稱為負(fù)后效應(yīng),說明大腦的“適應(yīng)”是真實(shí)而深入的。

大腦如何建構(gòu)“現(xiàn)實(shí)”世界

我們看到的并非現(xiàn)實(shí)本身,而是大腦基于感官輸入主動(dòng)建構(gòu)的結(jié)果。視覺系統(tǒng)并不在意圖像是否倒立,而是整合圖像特征、身體感覺、運(yùn)動(dòng)反饋等信息,構(gòu)建出穩(wěn)定的空間認(rèn)知。

倒像實(shí)驗(yàn)表明,大腦具有高度可塑性,能在幾天內(nèi)重新組織感知系統(tǒng),使人適應(yīng)完全顛倒的視覺輸入。功能磁共振成像fMRI研究也發(fā)現(xiàn),這種適應(yīng)伴隨多個(gè)腦區(qū)(如視覺皮層、頂葉、前額葉等)活動(dòng)模式的變化,并受基因因素(如BDNF多態(tài)性)影響。

這些研究共同揭示:感知是一種深度整合的認(rèn)知產(chǎn)物,是大腦對(duì)經(jīng)驗(yàn)與環(huán)境的動(dòng)態(tài)“解釋”,而非簡(jiǎn)單的圖像接收。是否“看懂世界”,取決于我們能否將視覺與身體經(jīng)驗(yàn)成功匹配,而非圖像是否正立。

總結(jié)

我們的眼睛看到的是倒立的圖像,但我們感知的世界卻是正立的。這并不是因?yàn)榇竽X“翻轉(zhuǎn)了圖像”,而是因?yàn)樗鼘W(xué)會(huì)了如何解讀、整合與構(gòu)建——感知不是被動(dòng)的接收,而是主動(dòng)的理解。大腦的塑造能力遠(yuǎn)超我們的直覺,它不拘泥于圖像的方向,而追求感知的協(xié)調(diào)。

介紹:你知道嗎?我們眼睛看到的圖像其實(shí)是上下左右顛倒的!那為何我們感知的世界卻是正立的?這篇文章帶你探索從視網(wǎng)膜成像到大腦“重建現(xiàn)實(shí)”的奧秘,并回顧科學(xué)家讓人“生活在顛倒世界”的經(jīng)典實(shí)驗(yàn),揭示感知本質(zhì)。

參考文獻(xiàn):

[1] Stratton, George M. "Some preliminary experiments on vision without inversion of the retinal image." Psychological review 3.6 (1896): 611.

[2] Sachse, Pierre, et al. "“The world is upside down”–The Innsbruck goggle experiments of Theodor Erismann (1883–1961) and Ivo Kohler (1915–1985)." Cortex 92 (2017): 222-232.

作者:Denovo科普?qǐng)F(tuán)隊(duì)(李一嵐博士 北京理工大學(xué)工程師;楊超博士)

審核:趙寶鋒博士 遼寧生命科學(xué)學(xué)會(huì)會(huì)員

來源: 科普中國(guó)創(chuàng)作培育計(jì)劃

內(nèi)容資源由項(xiàng)目單位提供

科普中國(guó)公眾號(hào)

科普中國(guó)公眾號(hào)

科普中國(guó)微博

科普中國(guó)微博

幫助

幫助

科普中國(guó)創(chuàng)作培育計(jì)劃

科普中國(guó)創(chuàng)作培育計(jì)劃