“好無聊啊……”這句話,或許你今天已經(jīng)聽過不止一次。成年人在會議中忍不住神游,孩子們可能在上課盯著窗外發(fā)呆,年輕人在反復(fù)刷新社交媒體卻依然感到無趣——無聊,是我們?nèi)粘I钪凶畛R妳s也最被忽視的心理情緒狀態(tài)。

長期以來,無聊常常被貼上懶惰、不思進(jìn)取、時間浪費的標(biāo)簽。我們拼命把生活填滿,日程安排精確到分鐘,地鐵上也不忘刷短視頻,連排隊都要戴上耳機(jī)聽著播客。仿佛只有不斷獲取新鮮信息和刺激,我們才算不無聊。

無聊是我們?nèi)粘I钪凶畛R姷男睦砬榫w狀態(tài)(圖片來源:作者使用AI生成)

但近年越來越多的研究提出了不同的觀點:適度的無聊,反而可能是大腦調(diào)節(jié)的重要方式之一,有助于釋放認(rèn)知資源、增強(qiáng)創(chuàng)造力,并幫助我們在快節(jié)奏的生活中重建心理韌性。

無聊時的大腦到底在忙什么

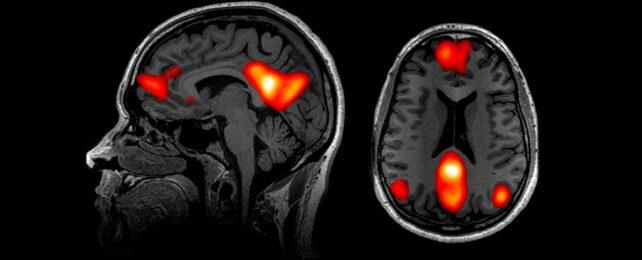

在感到無聊的那一刻,我們的大腦并不是一片空白,而是進(jìn)行著復(fù)雜而有意義的神經(jīng)切換。多個功能網(wǎng)絡(luò)協(xié)同作用,從外部注意力逐步轉(zhuǎn)向內(nèi)部思維,這種狀態(tài)被稱為默認(rèn)模式網(wǎng)絡(luò)激活。

當(dāng)我們剛開始一項任務(wù)時,例如觀看一部新電影或聆聽一個演講,大腦中的注意網(wǎng)絡(luò)高度活躍。它幫助我們過濾雜音、鎖定目標(biāo)。然而,隨著內(nèi)容變得重復(fù)、缺乏刺激,我們的興趣減退,注意網(wǎng)絡(luò)活動隨之降低。這種變化被稱為注意力維持失敗(vigilance decrement)注意力脫落。

大腦中的默認(rèn)模式網(wǎng)絡(luò)(圖片來源:維基百科)

研究發(fā)現(xiàn),在無聊狀態(tài)下,大腦的前頂葉網(wǎng)絡(luò)活動也會下降,這個區(qū)域負(fù)責(zé)高階執(zhí)行功能,如目標(biāo)保持與計劃執(zhí)行。當(dāng)外部內(nèi)容無法維持吸引力,大腦開始轉(zhuǎn)向自我反思。

隨之而來的是默認(rèn)模式網(wǎng)絡(luò)的激活。這一網(wǎng)絡(luò)主要包括內(nèi)側(cè)前額葉皮質(zhì)、后扣帶皮層和角回等區(qū)域,它們在我們進(jìn)行自我思考、未來規(guī)劃、記憶回顧、創(chuàng)造性想象時最為活躍。

功能磁共振成像研究表明,當(dāng)被試者被引導(dǎo)進(jìn)入無聊狀態(tài)時,默認(rèn)模式網(wǎng)絡(luò)的活躍度顯著上升,并伴隨被試者主觀體驗中走神、內(nèi)心活動增強(qiáng)等。

這意味著,無聊并非什么都不發(fā)生,而是大腦進(jìn)入了另一種工作模式信息內(nèi)化與加工。在這個過程中,另一個被激活的重要區(qū)域是島葉。島葉在識別內(nèi)在身體狀態(tài)如心跳、情緒波動中起到關(guān)鍵作用,也正是它讓我們意識到我正在感到無聊。與此同時,處理情緒的杏仁核也可能活躍,評估當(dāng)前狀態(tài)是否令人不快。而腹內(nèi)側(cè)前額葉皮質(zhì)則在整合這些情緒信息后,引導(dǎo)我們尋找更有趣或刺激的行為選項——比如拿起手機(jī)、切換任務(wù)或去冰箱拿點零食。

在這個意義上,無聊可以被看作是一套神經(jīng)警報機(jī)制,它提醒我們當(dāng)前活動缺乏價值或刺激,提示我們該轉(zhuǎn)向更具意義的方向。

神經(jīng)緊繃會拖垮大腦?

在數(shù)字化時代,我們可能越來越難擁有無聊的機(jī)會。從早起刷新聞、通勤時聽播客,到工作多任務(wù)并行、休息時間也不斷被短視頻和社交媒體填滿,大腦幾乎時刻處于在線狀態(tài)。這種持續(xù)的高強(qiáng)度刺激,正在以不被察覺的方式,影響我們的神經(jīng)健康。

生活被各種信息填滿(圖片來源:作者使用AI生成)

人體的自主神經(jīng)系統(tǒng)由交感神經(jīng)系統(tǒng)和副交感神經(jīng)系統(tǒng)組成我們的神經(jīng)系統(tǒng)有兩套主控制系統(tǒng):交感神經(jīng)系統(tǒng)負(fù)責(zé)處理威脅、應(yīng)激與應(yīng)對行動;而副交感神經(jīng)系統(tǒng)則幫助我們放松、恢復(fù)、重建能量。

然而,當(dāng)我們一整天都在信息海洋中奔波、不斷接受刺激時,交感神經(jīng)系統(tǒng)會長期處于激活狀態(tài),難以獲得有效關(guān)閉的機(jī)會。研究者稱這種狀態(tài)為“應(yīng)激負(fù)荷過載”。

一項研究指出,長期的交感神經(jīng)高活躍狀態(tài)可導(dǎo)致皮質(zhì)醇水平升高,增加焦慮、抑郁、心血管疾病等風(fēng)險。而“無聊”——這本該是我們自發(fā)進(jìn)入的低刺激狀態(tài),卻被數(shù)字設(shè)備剝奪殆盡。美國疾病控制與預(yù)防中心2023年報告指出,青少年中焦慮障礙的患病率近十年增長了25%以上,其中超過70%的青少年表示哪怕幾分鐘不看手機(jī)就感到焦慮”。

從神經(jīng)發(fā)育角度看,青少年的前額葉皮質(zhì)尚未成熟,情緒調(diào)節(jié)和延遲滿足能力有限。如果缺乏適度的“發(fā)呆時間”來進(jìn)行自我整合,他們將更容易形成對外部刺激的依賴,進(jìn)而陷入注意力缺陷、情緒不穩(wěn)定與慢性焦慮的循環(huán)。

無聊的5大好處:激活“高效腦”的秘密鑰匙

當(dāng)我們不再將無聊視為低效的敵人,而是將其看作一種天然的神經(jīng)調(diào)節(jié)機(jī)制,就能發(fā)現(xiàn)它所蘊含的諸多益處。近年來,神經(jīng)心理學(xué)與認(rèn)知科學(xué)的多項研究已明確指出:適度無聊,有助于重塑心理彈性、激發(fā)創(chuàng)造力、提高大腦效率。

以下是經(jīng)科學(xué)實證的五項關(guān)鍵益處:

1. 激發(fā)創(chuàng)造力與發(fā)散性思維

無聊時的大腦更容易進(jìn)入稱為“心智流動”的模式。此時,默認(rèn)模式網(wǎng)絡(luò)活躍,可以為思維之間架起意想不到的橋梁。2014年一項研究表示,這種思維發(fā)散狀態(tài)是創(chuàng)意思維的溫床,特別適用于需要靈光一現(xiàn)的工作場景。

2. 促進(jìn)自我反思與心理整合

當(dāng)注意力脫離外部刺激,轉(zhuǎn)向內(nèi)心思考時,我們有更多空間去審視自己過去的經(jīng)歷、當(dāng)下的感受和未來的計劃。這一過程對于增強(qiáng)情緒韌性與自我意識至關(guān)重要。研究表明,規(guī)律激活默認(rèn)模式網(wǎng)絡(luò)與較高的自我調(diào)節(jié)能力、自尊水平和價值整合感相關(guān)。

3. 提升專注力與執(zhí)行力

雖然無聊本身似乎是缺乏專注,但適度的脫離外界刺激,反而可以降低認(rèn)知疲勞,讓大腦恢復(fù)執(zhí)行功能區(qū)域的活力。這就像肌肉訓(xùn)練中的恢復(fù)一下——休息是為了更好地集中。美國伊利諾伊大學(xué)研究指出,長時間專注后若進(jìn)行5-10分鐘的“非任務(wù)狀態(tài)”間歇,可顯著提升后續(xù)任務(wù)的持續(xù)注意力表現(xiàn)。

長時間準(zhǔn)專注后也需要無聊一下(圖片來源:作者使用AI生成)

4. 打破即時滿足與設(shè)備依賴

現(xiàn)代設(shè)備鼓勵即時滿足,不斷刷新的內(nèi)容讓人欲罷不能,而無聊提供了一個打斷這個循環(huán)的機(jī)會。適度接受無聊,有助于重建耐心、延遲滿足能力與目標(biāo)導(dǎo)向行為。在兒童青少年中,這種訓(xùn)練尤為重要。研究顯示,無聊耐受度高的兒童在后續(xù)學(xué)業(yè)表現(xiàn)與自我管理能力上顯著更優(yōu)。

5. 重啟神經(jīng)系統(tǒng)、緩解焦慮

正如前文所述,無聊是調(diào)節(jié)交感-副交感神經(jīng)系統(tǒng)平衡的重要窗口。短暫的低刺激狀態(tài)有助于心率下降、血壓回穩(wěn)、皮質(zhì)醇水平降低,從而減輕慢性應(yīng)激狀態(tài)下的焦慮和過度緊張。美國斯坦福大學(xué)一項針對5000人的焦慮干預(yù)研究表明,那些每天進(jìn)行10分鐘“靜心發(fā)呆”訓(xùn)練者,在8周后焦慮指數(shù)平均下降22%(Stanford Mindfulness Report, 2021)。

總結(jié)

無聊,并不意味著無能、浪費時間或缺乏價值。在神經(jīng)科學(xué)的視角下,它是一種自然、必要的大腦自我調(diào)節(jié)機(jī)制——幫助我們從信息洪流中抽離,進(jìn)入反思、整合、再出發(fā)的狀態(tài)。

在這個被高強(qiáng)度刺激占據(jù)的時代,我們或許更需要有意識地留出無聊的空間。讓思緒自由游走、讓情緒得以沉淀、讓大腦短暫“離線”,才可能重新找回深度注意、內(nèi)在動力與創(chuàng)造性解決問題的能力。

參考文獻(xiàn):

[1] Eastwood, John D., et al. "The unengaged mind: Defining boredom in terms of attention." Perspectives on psychological science 7.5 (2012): 482-495.

[2]Petersen, Steven E., and Michael I. Posner. "The attention system of the human brain: 20 years after." Annual review of neuroscience 35.1 (2012): 73-89.

[3] Molnar-Szakacs, Istvan, and Lucina Q. Uddin. "Anterior insula as a gatekeeper of executive control." Neuroscience & Biobehavioral Reviews 139 (2022): 104736.

[4] Raffaelli, Quentin, Caitlin Mills, and Kalina Christoff. "The knowns and unknowns of boredom: A review of the literature." Experimental brain research 236 (2018): 2451-2462.

[5] Goldberg, Yael K., et al. "Boredom: An emotional experience distinct from apathy, anhedonia, or depression." Journal of Social and Clinical Psychology 30.6 (2011): 647-666.

[6] Burkus, David. "The creative benefits of boredom." Harvard Business Review 9.9 (2014).

[7] Petersen, Steven E., and Michael I. Posner. "The attention system of the human brain: 20 years after." Annual review of neuroscience 35.1 (2012): 73-89.

作者:Denovo科普團(tuán)隊(張瑋杰 中國科學(xué)院大學(xué)博士;楊超 博士、中國科普作家協(xié)會會員、廣東省青年科技創(chuàng)新研究會會員)

審核:邵文亞博士 福建醫(yī)科大學(xué)副教授

來源: 科普中國創(chuàng)作培育計劃

內(nèi)容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國創(chuàng)作培育計劃

科普中國創(chuàng)作培育計劃