在人類的印象中,恒星通常是孤獨地漂浮在太空中,像太陽那樣緩慢燃燒、安靜老去。但你是否能想象,一顆超致密的脈沖星竟然藏在另一顆恒星的身體里運轉?聽起來像是天文小說中的情節,然而,這一幕,最近真的被科學家捕捉到了。

2025年,我國科學家利用全球最大的單口徑射電望遠鏡——中國天眼FAST,發現了一對異常奇特的天體組合,一顆超致密的脈沖星,正以驚人的速度圍繞另一顆熾熱恒星運行,而令人震驚的是,它的軌道竟然部分穿越在這顆伴星的外層氣體之中。每隔幾個小時,這顆脈沖星就像鉆入伴星體內,在地球上探測到的電波信號也隨之短暫消失。

發表在《科學》雜志的研究(圖片來源:參考文獻[1])

這是人類首次親眼見證“超致密的脈沖星繞行在另一顆恒星之中”的天文奇景。這一現象,不僅刷新了我們對宇宙中恒星關系的理解,更實證了一個長期存在于天體物理模型中的關鍵階段“共同包層演化”。

雙星系統與恒星的“共生演化”

我們熟悉的太陽是“單身”的,但在宇宙中,除了這種“單身”,很多恒星以雙星系統的形式成對運行,這些恒星彼此圍繞一個共同的質心運轉。

兩顆恒星的質量、大小和演化速度往往截然不同為宇宙帶來了最復雜、最富戲劇性的現象之一——共同包層演化(common envelope evolution)。

所謂共同包層,是指其中一顆恒星在膨脹為紅巨星或超巨星時,其外層氣體可能會包裹住兩顆星,形成一個共享的氣體外殼。此時,兩顆恒星就如同被封入同一個巨大氣泡之中,在這層氣體中高速運轉。這種狀態極不穩定,持續時間短暫,通常只有幾百到上千年,當然,這在宇宙尺度中,如白駒過隙。

理論模型早已預測過這一階段,但由于過程快速、距離遙遠、光信號微弱,人類從未真正“看到”它的發生。直到這一次,中國FAST望遠鏡探測到一個特殊脈沖星系統的信號消失現象,我們終于有了實證證據,確認恒星之間確實可以“同居”在包層之中運行,這讓天體物理學的一塊拼圖首次得以補全。

FAST望遠鏡捕捉到恒星“體內運行”的脈沖星

這次引發天文學界廣泛關注的發現,來自中國貴州平塘的“五百米口徑球面射電望遠鏡”(FAST),也被稱為“中國天眼”。憑借其無與倫比的靈敏度,FAST得以捕捉到銀河系深處一對罕見的雙星系統——PSR J1928+1815。

這是一顆脈沖星與一顆熾熱氦星組成的緊密雙星系統,距離地球約455光年。脈沖星本身是由一顆大質量恒星經歷超新星爆炸后坍縮形成的中子星,其密度極高,自轉速度驚人,同時從磁極方向發射出規則的電磁波束。當地球恰好處于波束掃過的路徑中時,我們便可以接收到規律的“脈沖信號”。

然而,FAST團隊在觀測過程中發現,這顆脈沖星的電波信號每隔約3.5小時就會突然中斷,持續時間大約200秒,隨后再次恢復。這種周期性“消失”現象引發了科學家的極大興趣。經過深入的數據分析和軌道模型擬合,研究團隊提出一個驚人的解釋:這顆脈沖星正在穿越伴星的外層氣體包層!

更具體地說,PSR J1928+1815 的軌道周期僅有53分鐘,是目前已知脈沖星-氦星系統中軌道最短者之一。由于兩顆星極度靠近,脈沖星每運行一圈,就會有一小段時間鉆入伴星擴展出的氫氣包層中,從而導致射電信號被遮擋,地球上的接收設備便收不到它的信號。

這是人類天文觀測史上第一次直接證實“共同包層階段”仍在進行或剛剛結束的恒星系統。這對雙星系統也極為年輕,估計形成時間不足一千年,相當于宇宙演化過程中的一瞬之間。

破解恒星演化關鍵謎團的“現場照片”

在天文學領域,理論與觀測之間常常存在時間尺度的鴻溝。雖然我們早已提出恒星之間可以形成“共同包層”的演化模型,但因為這一階段持續時間極短、物理環境極端,始終缺乏直接證據。此次由中國科學家發現的 PSR J1928+1815 系統,正好捕捉到了這一極為短暫的瞬間,為天體物理研究提供了一張極其珍貴的“現場照片”。

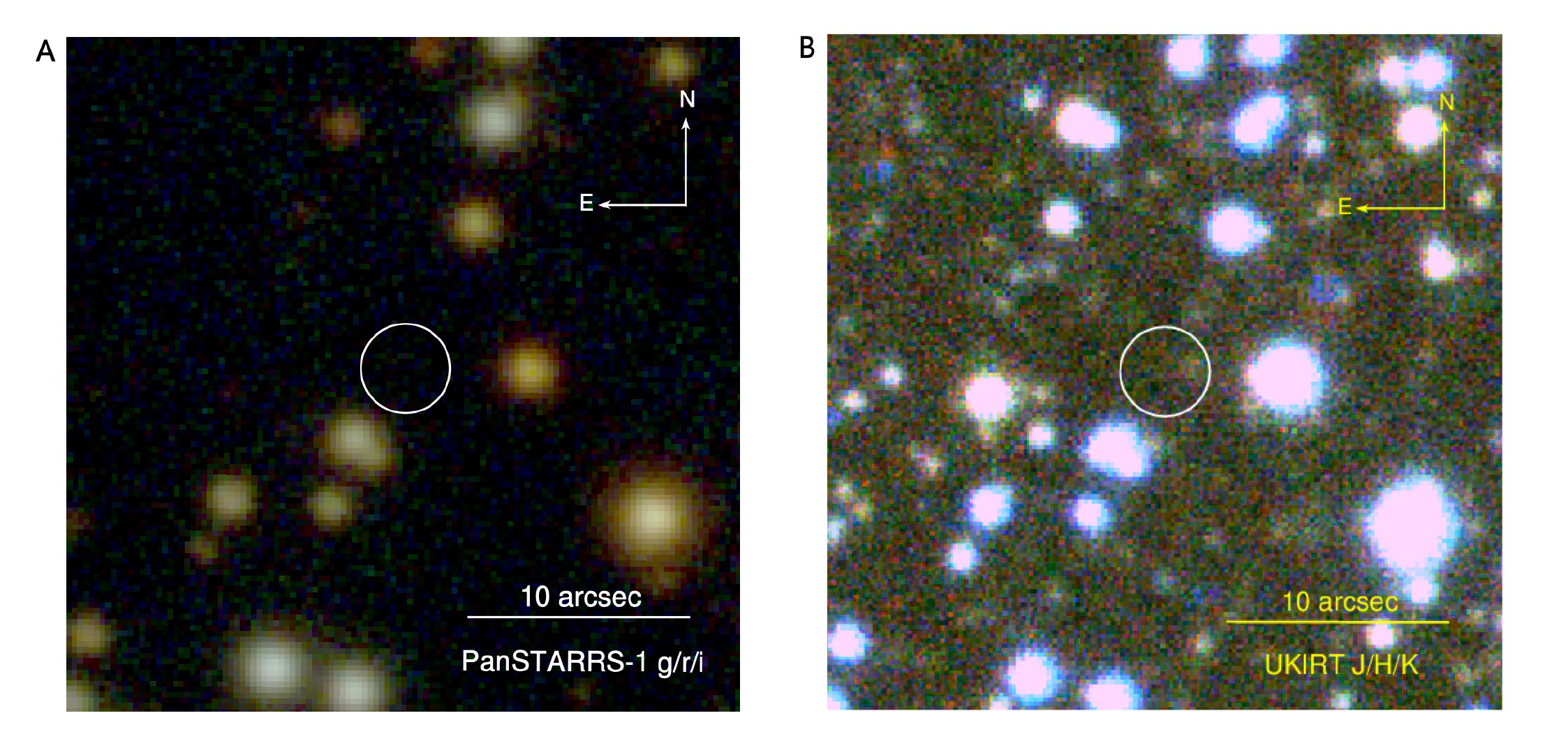

PSR J1928+1815 周圍的可見光與紅外圖像(圖片來源:參考文獻[1])

從科學角度來看,這一發現的意義至少體現在三個方面:

1. 首次觀測驗證“共同包層演化”模型

“共同包層”階段過去只存在于模擬和推算中,現在,我們首次通過實測數據確認了這一階段確實存在,并且可以通過脈沖星的周期性信號遮擋來推斷其穿越伴星包層的軌道路徑。這一觀測結果為我們提供了又一個強有力的候選案例,,完美契合了理論預測。

2. 揭示雙星系統的軌道演化路徑

通過觀測這對恒星,科學家可以反推出雙星如何通過質量交換、角動量損失等機制收縮軌道,最終走向緊密共軌。這不僅豐富了我們對恒星互動方式的理解,也為解釋諸如X射線雙星、超新星前身系統等復雜天體現象提供了新證據。

3. 為引力波研究提供演化前景

僅53分鐘的極短軌道周期的脈沖星雙星系統,如不發生干預,最終可能發生合并,產生強烈的引力波。這為我們理解引力波源的形成路徑提供了前傳級別的信息,有助于在未來引力波探測中反推其起源。

簡言之,PSR J1928+1815 的發現,不僅補全了恒星演化的一環,也為多信使天文學提供了重要支撐。這不僅是一項技術的勝利,更是科學思維與我國觀測能力的強大結合。

總結

在浩瀚宇宙中,恒星的命運并非孤立無援,而往往在彼此的引力牽引下交織演化。PSR J1928+1815 的發現,是人類首次直觀地看見一顆超致密的脈沖星穿越在另一顆恒星之中的驚奇場景。這不僅證實了恒星演化中“共同包層”這一關鍵階段的存在,也展示了中國在前沿天文學觀測上的突破性能力。隨著“天眼”繼續凝視深空,未來的宇宙,或將向我們揭示更多前所未見的壯麗與奧秘。

參考文獻:

[1] Yang, Z. L., et al. "A pulsar-helium star compact binary system formed by common envelope evolution." Science 388.6749 (2025): 859-863.

[2] Gaensler, Bryan M., and Patrick O. Slane. "The evolution and structure of pulsar wind nebulae." Annu. Rev. Astron. Astrophys. 44.1 (2006): 17-47.

作者丨Denovo科普團隊(楊超 博士、中國科普作家協會會員、廣東省青年科技創新研究會會員)

審核丨喻業釗 黔南民族師范學院副教授

來源: 科普中國創作培育計劃

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國創作培育計劃

科普中國創作培育計劃