明明剛剛吃了一頓豐盛的正餐,但總覺得少了點什么。不吃口甜品總覺得少了點什么。

吃飽了還想吃甜(圖片來源:作者拍攝)

這種“吃飽了還想吃甜”的現(xiàn)象,被很多人戲稱為“甜點胃”,好像胃里總有個神秘的空間是為甜品單獨預留的。那么問題來了:我們的身體真的還需要這些糖分嗎?還是這是一種單純的貪嘴?

糖的誘惑與進化本能

從進化角度來看,人類對甜食的偏愛絕非偶然。早在遠古時期,食物資源稀缺而不穩(wěn)定,糖類——尤其是天然存在于水果、蜂蜜中的糖——是最直接、最迅速的能量來源。相比需要長時間消化的蛋白質或脂肪,糖能迅速被吸收入血,為大腦和肌肉提供燃料,是在野外生存中極具優(yōu)勢的“電源快充”。

于是,我們的大腦逐漸發(fā)展出對甜味的高度敏感性與偏好,并將它與愉悅深深地綁定在一起。一旦攝入糖類,大腦中控制獎賞系統(tǒng)的部分區(qū)域,如伏隔核和下丘腦,便會被激活,釋放出多巴胺與內啡肽等神經(jīng)遞質,帶來短暫的快感。這種獎賞回路使我們更傾向于在未來再次選擇高糖食物,從而形成一種“記住甜、渴望甜”的生物性傾向。

大腦會記住甜味帶來的快感(圖片來源:作者使用AI生成)

更有趣的是,這種偏好機制并不會因為“吃飽了”而被關閉。糖的誘惑屬于獎勵性進食,并不直接受能量缺乏控制。

甜點胃背后的神經(jīng)密碼:POMC神經(jīng)元、內啡肽與獎勵機制

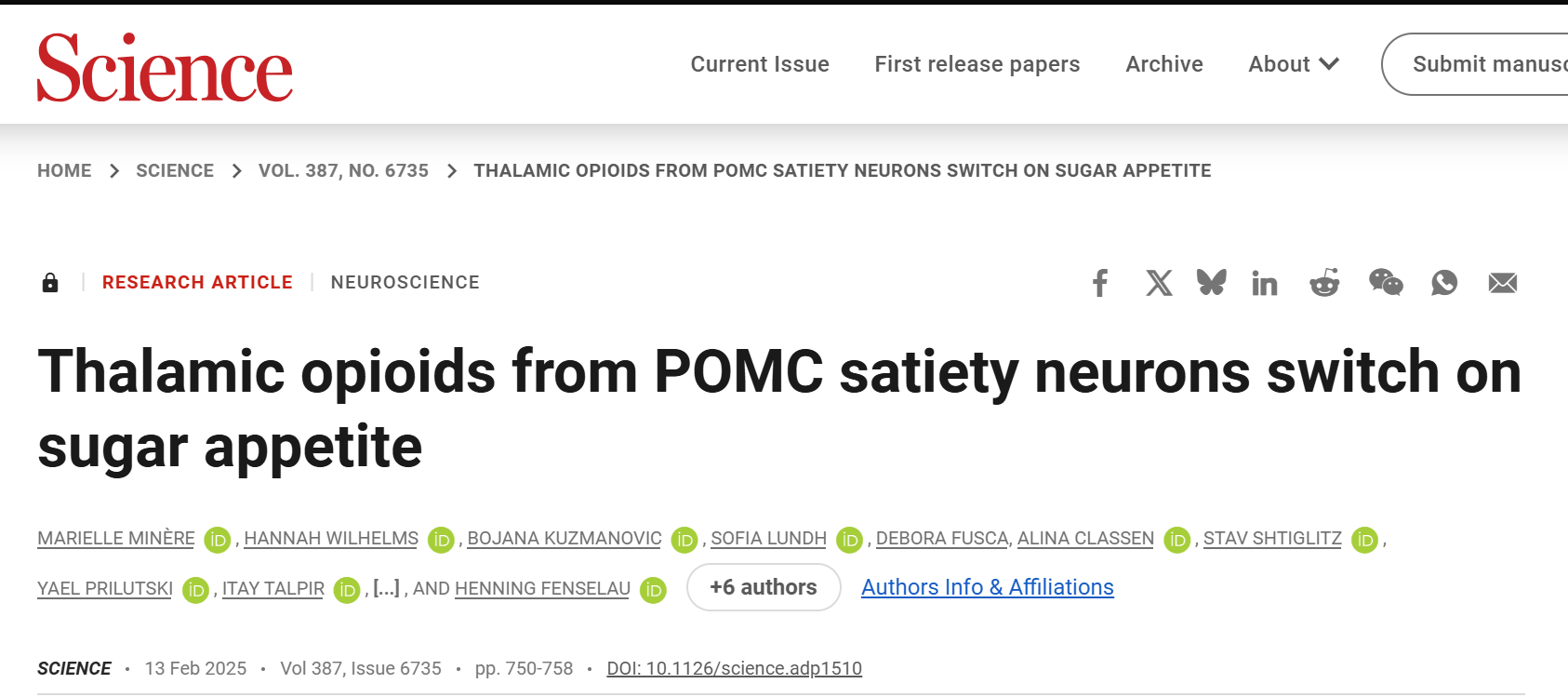

“吃飽了還想吃甜的”這件事,看似違背直覺,其實是大腦深處神經(jīng)系統(tǒng)設下的一道獎勵陷阱。2025年,德國馬普代謝研究所團隊在頂級期刊《科學》(Science)發(fā)表了一項劃時代的研究,首次揭示了大腦中負責吃飽的神經(jīng)元,也能驅動吃甜的沖動。

發(fā)表在《科學》雜志上解釋吃飽了還想吃甜的文章(圖片來源:參考文獻[1])

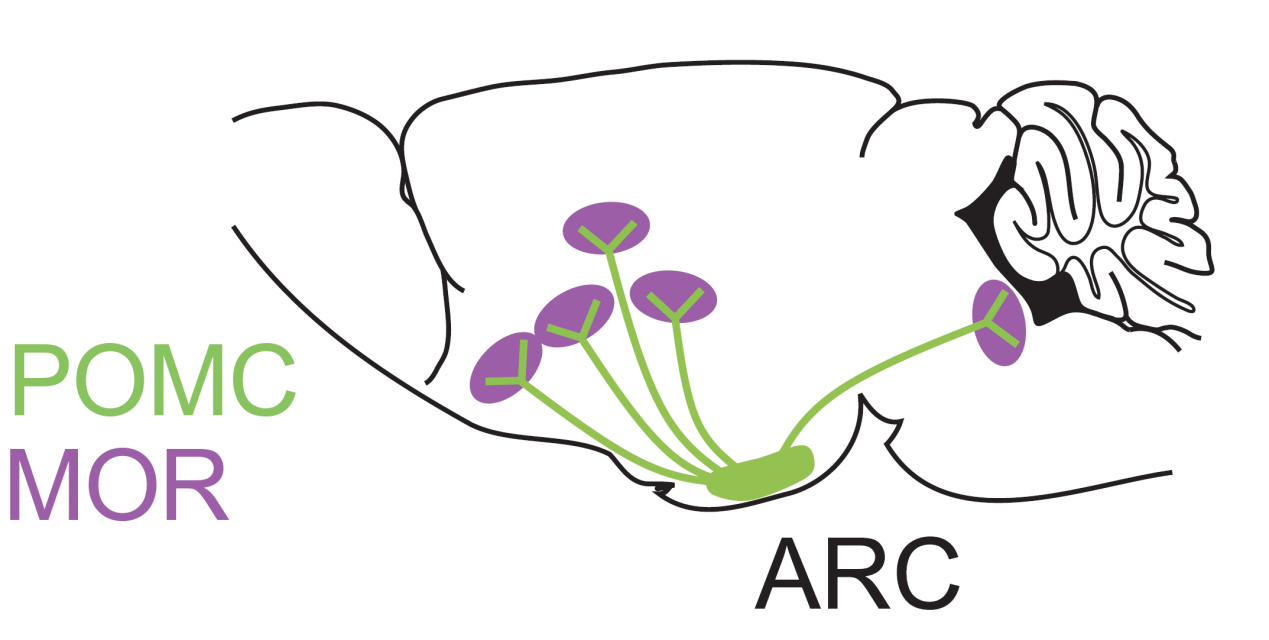

這類神經(jīng)元叫作POMC神經(jīng)元(pro-opiomelanocortin neurons),位于下丘腦弓狀核(ARC),傳統(tǒng)上被認為主要通過釋放一種叫做α-MSH的神經(jīng)肽,來激活下丘腦的MC4受體,發(fā)揮抑制食欲、產(chǎn)生飽腹感的作用。然而這項新研究發(fā)現(xiàn),這些神經(jīng)元還有另一副面孔——在吃糖時,它們會釋放β-內啡肽(β-endorphin),這是一種具有成癮性和獎賞感的內源性阿片類物質。

POMC神經(jīng)元末梢在丘腦室旁核區(qū)域顯示高密度的μ-阿片受體(MOR)表達(圖片來源:參考文獻[1])

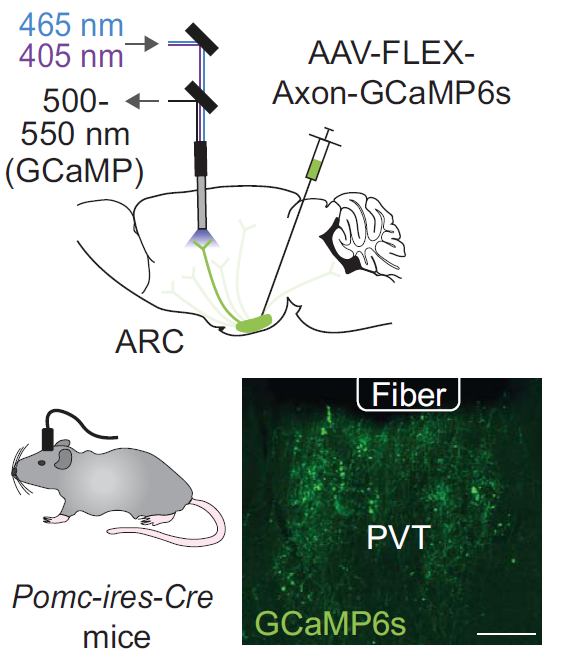

研究人員通過一系列精巧的小鼠實驗,構建了“吃飽后甜點再攝取”的模型,他們讓小鼠經(jīng)過禁食后先吃90分鐘普通飼料,攝入足量熱量,處于“飽和狀態(tài)”,緊接著,研究者給予它們30分鐘的“甜點時間”,提供高糖飲食或繼續(xù)提供普通飼料。結果顯示,盡管小鼠已經(jīng)飽食,面對高糖食物時,仍表現(xiàn)出強烈的進食沖動,平均額外攝入熱量高達6倍;若繼續(xù)提供普通飼料,小鼠則幾乎不再進食。

通過光遺傳學與纖維光度計技術,研究人員實時監(jiān)測POMC神經(jīng)元的末梢活動,發(fā)現(xiàn)在進食甜食的過程中,POMC神經(jīng)元投射到丘腦中室旁核(PVT)的末端顯著激活;糖味一出現(xiàn),不僅在進食時釋放β-內啡肽,甚至只要看到或聞到糖,小鼠大腦就已開始釋放這種獎賞信號;這些反應僅在吃甜食時出現(xiàn),對普通飼料或高脂食物反應較弱,表明該機制對糖高度特異。

通過光遺傳學測定小鼠的獎賞信號(圖片來源:參考文獻[1])

更關鍵的是,研究團隊發(fā)現(xiàn)當β-內啡肽被阻斷,即使面對誘人的糖,小鼠也不再繼續(xù)進食;但在饑餓狀態(tài)下,阻斷β-內啡肽并不影響進食行為,表明這種機制僅在飽食狀態(tài)下的額外糖攝入中起作用。

這說明:吃飽之后繼續(xù)吃甜的行為,完全是一種大腦獎賞驅動,而非能量需求。

為了驗證這種機制是否適用于人類,研究者使用功能性磁共振成像(fMRI)對志愿者進行檢測。在志愿者喝下一杯糖液后,其大腦丘腦區(qū)BOLD信號迅速下降,提示阿片類神經(jīng)調節(jié)信號被激活;相比之下,喝水并不會引起類似變化;解剖組織分析也發(fā)現(xiàn)人類下丘腦POMC終末與丘腦μ-阿片受體神經(jīng)元高度共定位。

換句話說,甜點胃,不只是小鼠有,我們的大腦同樣為甜食留了一個特殊通道。

別怪自己嘴饞,是大腦在“獎賞”你

我們常常以為“吃甜點”是自控力不強的表現(xiàn),但科學研究表明,這種行為很可能并非出于主觀意愿,而是大腦深處獎勵回路的有意操控。

吃飽了還想吃甜是大腦在獎賞你(圖片來源:作者拍攝)

從進化角度來看,這一機制曾是人類獲取珍貴能量的有效策略,但在當今糖分充裕的社會,這套系統(tǒng)卻容易導致過度攝入、體重增加,甚至形成甜食依賴。因此,理解這種機制,是我們學會與“甜點胃”和平相處的第一步。

參考文獻:

[1] Minère, Marielle, et al. "Thalamic opioids from POMC satiety neurons switch on sugar appetite." Science 387.6735 (2025): 750-758.

作者:Denovo科普團隊(楊超 博士、中國科普作家協(xié)會會員、廣東省青年科技創(chuàng)新研究會會員)

審核:阮光鋒 科信食品與健康信息交流中心副主任 中華預防醫(yī)學會健康傳播分會委員

來源: 科普中國創(chuàng)作培育計劃

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國創(chuàng)作培育計劃

科普中國創(chuàng)作培育計劃