每到寒冬,漫天飛雪覆蓋大地,許多動物或筑巢冬眠,或換上厚毛御寒,而鳥類卻似乎毫無懼意。它們或單腳站立在樹枝上,或赤腳蹲棲于雪地,一雙細長的腿暴露在刺骨寒風中,仿佛凍而不覺。這樣的場景總讓人心生疑問:鳥的腿那么細,怎么能扛得住這樣的低溫?

細細的鳥腿真不怕冷嗎(圖片來源:作者拍攝)

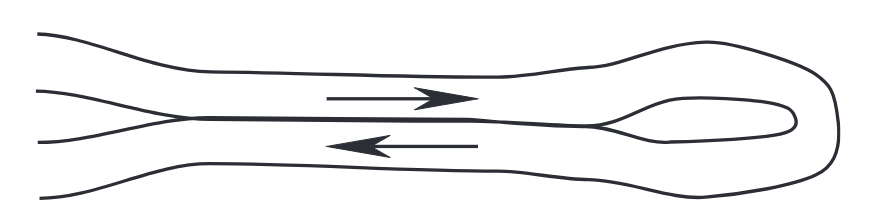

逆流熱交換——來自血管的保溫黑科技

鳥類之所以能在冰天雪地中裸腿而不被凍傷,核心秘訣之一就是它們擁有一種神奇的生理結構——逆流熱交換系統。

這套系統的關鍵在于腿部血管的布局方式:流向腳部的動脈血與從腳部回流的靜脈血并排而行,方向相反。在兩者“擦肩而過”的過程中,動脈血會把熱量傳遞給冷卻的靜脈血。

逆流熱交換系統示意圖(圖片來源:參考文獻[2])

這種熱量交換有兩個重要效果:一方面,流向腳部的血液被預先“降溫”,溫度更接近地面或冰面的低溫,從而減少熱量的流失;另一方面,從腳部回流的靜脈血被重新加熱,進入體內前已升溫,有助于維持核心體溫穩定。

就像是一種熱量回收裝置,既節省能量,又避免腳部與寒冷環境之間的劇烈溫差,極大地降低了熱傳導的速度。

逆流熱交換結構并不是鳥類專屬,企鵝、海豹甚至北極狐等動物也具備類似機制,但在鳥類中尤為普遍且精妙。尤其是鵝、鴨、天鵝等水禽,常年站在冰水中覓食,更依賴這套系統維持足部的熱平衡。

“腳冷”是被允許的狀態

很多人看到鳥站在冰雪上,會忍不住感到“心疼”——腳那么冷,是不是很難受?會不會凍傷?事實上,這是把我們人類的感受移植到了鳥類身上。

鳥類腳部溫度的確可以接近冰點,有些小型鳥類腳趾表面的實測溫度甚至低于5°C,但這并不意味著它們會因此受傷。前面提到的逆流熱交換機制讓腳部維持在一個剛剛好不結冰、也不散熱太多的臨界溫度。

鳥的腳一般不會被凍傷(圖片來源:作者拍攝)

從生理角度看,這是一個巧妙的權衡 ,讓腳冷下來,反而可以保住身體的核心溫度。如果強行維持足部溫暖,反而會消耗更多熱量,造成能量負擔。

與人類不同,鳥類腳部組織具有高適應性結構,它們的腿和腳幾乎沒有肌肉和大量水分,神經末梢分布也極少,主要由骨骼和肌腱構成,導熱性差,抗凍能力強。即使腳部溫度接近冰點,也不會像人類那樣出現凍傷。

即便在極寒條件下,鳥的腳也不易產生類似人類的“凍瘡”或“凍粘”。研究還發現,如絨鴨(Common Eider)和雪鹀(Snow Bunting)等鳥類的足部痛覺受體較少,也就是說,即使腳真的變冷,它們也幾乎不會產生明顯的疼痛感受。

收起一條腿避寒

除了身體結構的適應,鳥類在行為層面也展現出了極高的節能抗寒策略。最典型的就是單腳站立。這種看似省力的姿勢,其實是減少熱量流失的手段之一。鳥類會將一只腳收起,藏進羽毛中保溫,只用另一條腿支撐身體,隔一段時間就交換,盡量保持兩條腿交替保暖。

單腳站立也是御寒方式(圖片來源:作者拍攝)

它們還會在寒冷時將身體壓低,用腹部羽毛覆蓋雙腳,進一步減少腳部與寒冷空氣的接觸面積。在夜晚或惡劣天氣中,一些小型鳥類(如山雀、麻雀)還會群體棲息在樹洞、巢箱中,靠彼此的體溫抵御低溫。群棲行為不僅有助于保溫,也能降低個體能耗,延長體力存續時間。

并非“抗凍超人”,而是策略得當

值得一提的是,鳥類并非對寒冷毫無感知,它們也會“怕冷”,只是通過一系列機制把寒冷控制在了可接受的范圍內。一些鳥類在極端氣候中也可能出現凍傷,尤其是在無法獲得足夠食物時,其代謝能力下降,保溫機制也會受限。因此,冬季人類投喂高能食物如油脂、堅果、葵花籽,確實能在一定程度上幫助鳥類度過寒冷。

此外,城市環境的改變也影響了鳥類過冬行為。例如,一些鳥類原本會遷徙,但因城市熱島效應和穩定食物來源選擇留下過冬,它們同樣依賴這些抗寒機制維持生理平衡。

所以,當你下次看到一只鳥站在雪地上,不必擔心它的腳是否被凍壞。那雙看似脆弱的細腿,其實早就適應了寒冷的天氣。

參考文獻:

[1] Midtg?rd, Uffe. "The rete tibiotarsale and arteriovenous association in the hind limb of birds: a compartive morphological study on counter‐current heat exchange systems." Acta Zoologica 62.2 (1981): 67-87.

[2] Loudon, Catherine, Elizabeth C. Davis-Berg, and Jason T. Botz. "A laboratory exercise using a physical model for demonstrating countercurrent heat exchange." Advances in Physiology Education 36.1 (2012): 58-62.

[3] Pani, Punyadhara, and Naresh C. Bal. "Avian adjustments to cold and non‐shivering thermogenesis: whats, wheres and hows." Biological Reviews 97.6 (2022): 2106-2126.

作者:Denovo科普團隊(楊超 博士、中國科普作家協會會員、廣東省青年科技創新研究會會員)

審核丨黃乘明 海南大學教授

來源: 科普中國創作培育計劃

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國創作培育計劃

科普中國創作培育計劃