還記得2019年人類獲得的首張黑洞(M87*)照片嗎?一個模糊的橙紅色之眼凝視著世界。在宇宙的終極引力深淵中,黑洞正以其無與倫比的力量扭曲著時空本身。我們知道,任何物質,甚至是速度最快的光,一旦越過其不可返回的邊界,也就是事件視界,那么都將被其吞噬,接著便似乎永遠消失其中。長久以來,黑洞在人類的想象中常象征著純粹的黑暗與物質的終結。然而,現代天體物理學揭示在這吞噬一切的邊界之外,仍存在著一個由純粹光線構成的、記錄著時空秘密的奇異結構:光子環(Photon Ring)。

我們知道,愛因斯坦的廣義相對論早已預言,黑洞強大的引力不僅吞噬一切,還能扭曲周圍的時空,就像一個重物壓彎了彈性的蹦床,所以即便是光線也無法直行,只得被黑洞的引力掰彎。所以當一束光線樣擦著黑洞邊緣飛過時,光子恰好沿著黑洞周圍一個球面的切線方向運動,它既不會被黑洞吞噬,也不會直接逃離,而是因為黑洞引力陷入到不穩定的圓形軌道上,這就被稱為光子球(photon sphere)。

在這個臨界軌道上,光子可以繞黑洞運行一圈、兩圈,甚至理論上可以運行無數圈。由于軌道的不穩定性,最終這些光子會沿著螺旋軌跡逃逸出來,飛向遠方的觀測者。當無數個經歷了不同繞行圈數的光子到達地球望遠鏡時,它們在天空中疊加形成了一個明亮的環狀結構,就成為了光子環。

所以我們可以發現,光子環并非一個均勻的單環,而是由無數層越來越細的亞環疊加而成。繞行一圈后逃逸的光子形成第一層亞環,繞行兩圈的形成第二層,以此類推。隨著繞行圈數增加,每層亞環會變得越來越細、越來越暗,但其內層?也越來越接近黑洞的邊緣,那個標志著任何光線都無法逃脫的終極邊界。

這些越來越銳利的子環從外到內,恰似一幀幀時空切片,最外層記錄近期事件,越內層則封存越古老的宇宙影像,最終疊加成一部跨越時間的,記錄著被黑洞引力重塑的光線歷史的宇宙延時電影。

在了解如何探測光子環之前,我們需要先設想一下:如何在一束強烈的探照燈光中分辨出一只微弱的螢火蟲呢?這就是科學家們觀測光子環時遇到的核心挑戰之一。黑洞本身不發光,但它周圍環繞著一個高速旋轉的吸積盤:一團由塵埃、氣體和帶電粒子組成的熾熱物質盤。隨著物質不斷向黑洞墜落,它們因劇烈的摩擦和壓縮,溫度急劇升高,發出強烈的電磁輻射,形成了如同探照燈般刺眼的亮光。這些熾熱旋轉的物質光芒很輕易掩蓋住了光子環微弱而細膩的光,于是它自然難以被直接觀察到。

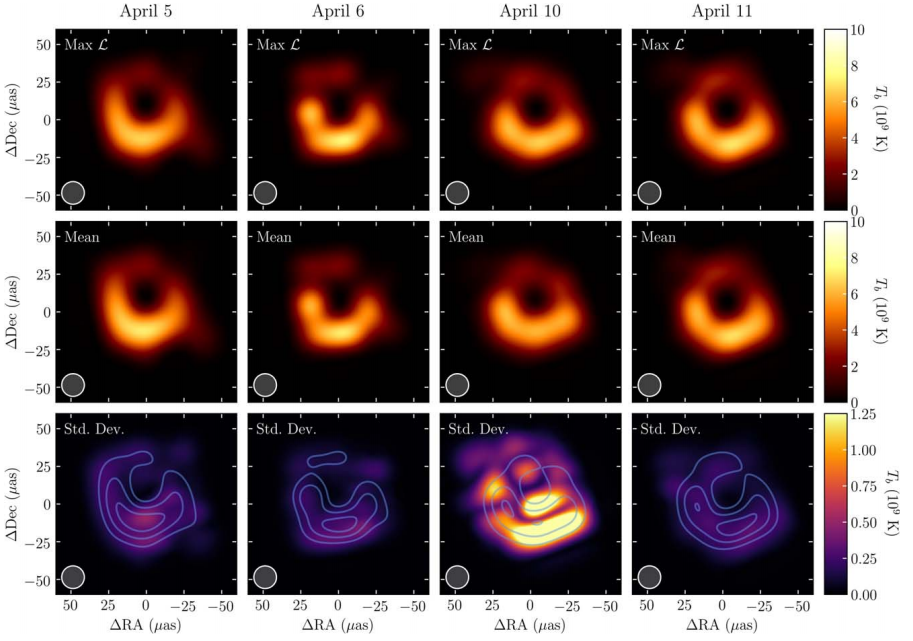

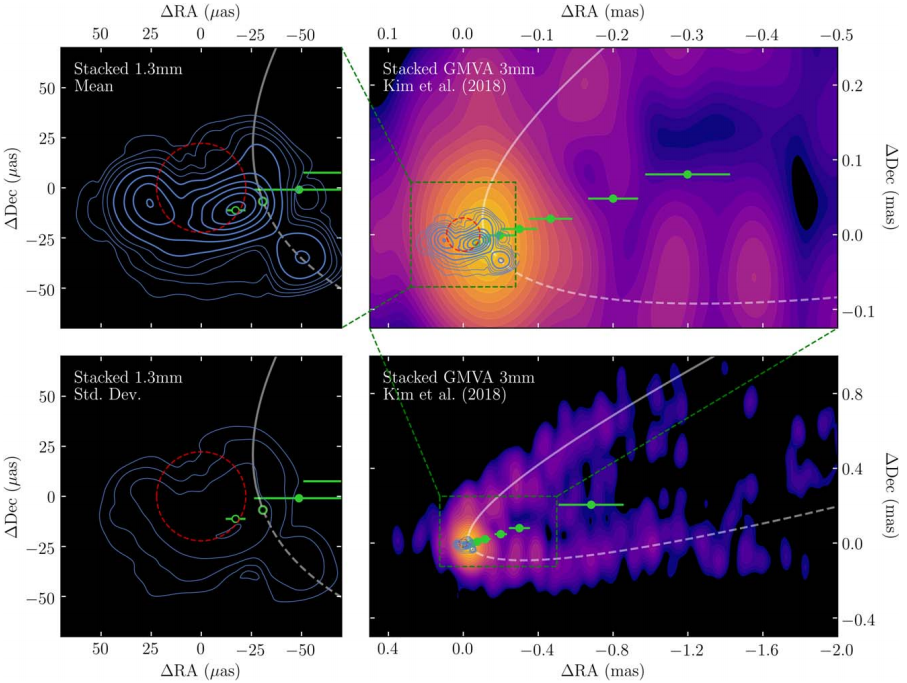

直到2022年,艾弗里·布羅德里克和他的事件視界望遠鏡(EHT?)團隊開發出THEMIS的超級算法,完成了被他稱為“關閉探照燈,尋找螢火蟲”的奇妙過程,終于使得光子環得以現形。EHT團隊通過混合成像算法測量到M87光子環的半徑為21.74 ± 0.10微角秒,這個值在整個7天的觀測期間保持恒定。這種穩定性之所以可以成為有力證據,是因為黑洞周圍的吸積盤物質在不斷變化,但光子環作為時空幾何的特征應該保持不變。基于這個測量值,結合理論模型,科學家們更精確地推算出M87黑洞的質量約為71.3億倍太陽質量。

那么,他們是如何通過算法從模糊的數據中得到這個比望遠鏡理論分辨率還精細得多的光環的呢?要知道EHT雖然強大,但其分辨率遠小于不足以直接觀察纖薄到只有約1-2微角秒纖薄厚的光子環本身。而且觀測到的圖像信號是混合體,大部分是來自直接飛向我們的光線形成的,只有一小部分才是來自光子環的光線。

其核心是一種混合成像算法,既然已知光子環應該是一個非常薄、形狀近乎完美圓形的亮環結構,那么算法的核心就是把這個關鍵的先驗知識通知給計算機。

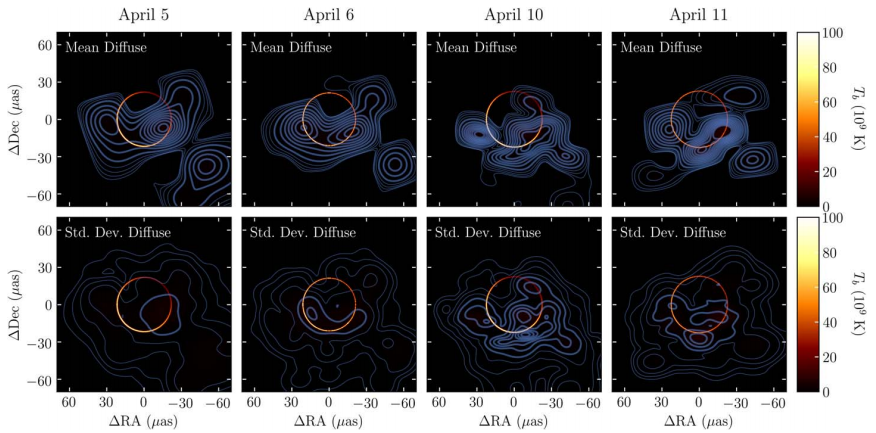

首先,算法先創建一張由控制點構成的數字畫布(比如5x5網格)。這些控制點的亮度可以自由調整,點與點之間平滑過渡。同時,還允許一個大的、模糊的光斑模型來捕捉可能存在的微弱大尺度結構。這一步擬合觀測數據中所有復雜的彌散部分,也就是剛才提到的直接發射出來的背景光。

接下來,算法在模型中額外添加一個預設好的薄環,這個環的厚度被嚴格限制在環半徑的5%以內,直接利用了廣義相對論對光子環物理性質的預言。這個薄環的位置、大小、總亮度、亮度變化的方向都作為可調參數交給算法去優化。那么現在完整的模型就是靈活的畫布 + 大模糊光斑 + 預設的薄環。

算法啟動一個基于馬爾可夫鏈蒙特卡洛方法的概率計算引擎,可以自動調整畫布上每個控制點的亮度來描繪彌散背景、大光斑的參數以及薄環的所有參數。目標只有一個: 讓這個組合模型計算出來的信號,與實際EHT望遠鏡接收到的信號之間的匹配度達到最高。算法會探索無數的參數組合,計算每種組合的可能性。

最后經過海量的計算,算法找到了最符合觀測數據的那組模型參數。此時薄環組件就被清晰地識別出來,它,就是我們要找的光子環。原始的模糊圖像減去這個薄環,得到更清晰的彌散背景圖像(代表n=0直接發射區),科學家們甚至在里面發現了指向西南方向的噴流基部特征。

現在,我們回到開始提到的內容,為什么我們把光子環稱為宇宙延時電影呢?這不僅是因為光子環內環即古卷、外環為新章的天體物理過程記錄特性,還因為光子環光嵌套結構本身的共形對稱性,恰與全息屏所需的量子系統特性驚人匹配。到這里聽起來又有些晦澀了,但理解起來并不困難。

先說全息,它的應用在我們的生活里越發常見,汽車抬頭顯示,VR眼鏡,虛擬吉祥物等等,通過一個編碼好的屏,就可以投射出立體的視覺效果。我們感知到的這個引力時空的三維宇宙,其全部信息可能都被編碼在一個維度更低的邊界表面上。這個承載著宇宙全部信息的假想邊界就被稱為 全息屏 。而關鍵在于,描述這個全息屏的物理系統,必須具備共形對稱性。而光子環,這個由黑洞引力雕琢出的存在于我們真實宇宙中的結構,正具備了這種核心的數學特性。

這些推測代表著,也許,落入黑洞的信息并沒有真正消失,而是被永恒地編碼在了這些環繞的光子軌道中。也許,我們眼前的這個光環不僅是一個天文現象,更是一把理解量子引力的鑰匙。也許,宇宙真的如全息原理所推測的那樣,我們感知到的三維世界,實際是某個更基本的二維信息的投影。

當然,這些都還只是也許。正如一些理論物理學家所指出的,從光子環的對稱性直接推斷出全息對偶,這一跳躍可能過于大膽。未來的觀測和理論計算將告訴我們,這究竟是通向終極真理的線索,還是又一個美麗的科學幻想。

但無論答案如何,光子環都已經向我們展示了一個深刻的事實:在黑洞這個極端的引力實驗室中,時間、空間、光和信息以我們從未想象過的方式交織在一起。那個看似簡單的光環,可能蘊含著宇宙最深邃的秘密。

參考文獻

Broderick AE, Pesce DW, Gold R, Tiede P, Pu HY, Anantua R, Britzen S, Ceccobello C, Chatterjee K, Chen Y, Conroy NS. The photon ring in m87. The Astrophysical Journal. 2022 Aug 16;935(1):61.

本文為科普中國·創作培育計劃扶持作品

出品丨中國科協科普部

監制丨中國科學技術出版社有限公司、北京中科星河文化傳媒有限公司

作者丨蔡文垂 中國科學院大學 博士研究生

審核丨李明 中國科學院高能物理研究所 研究員

來源: 科普中國創作培育計劃

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國創作培育計劃

科普中國創作培育計劃