眼睛作為我們探索世界的窗口,其精密程度勝過復雜的光學儀器。所以當這個儀器出現(xiàn)故障時,合適的檢查手段成為了困擾醫(yī)生的難題之一。眼底鏡檢查雖然能看到視網(wǎng)膜表面,卻無法洞察其內(nèi)部的細微結(jié)構(gòu);熒光造影需要注射造影劑,不僅有創(chuàng)傷性,還可能引起過敏反應;超聲檢查雖能探測深層結(jié)構(gòu),但分辨率遠不能滿足精確診斷的需求。

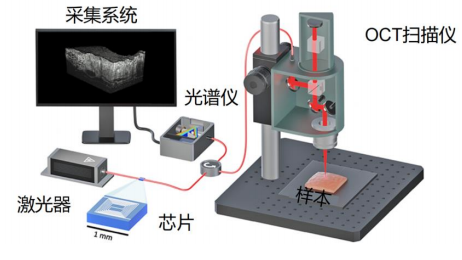

正是在這樣的背景下,OCT技術(shù)步入了醫(yī)生們的視野,一個能夠無創(chuàng)、快速地獲取眼部組織的高分辨率斷層圖像,分辨率可達微米級別的方案。整個檢查過程只需幾秒鐘,患者只需坐在儀器前,就像拍照一樣簡單。

OCT技術(shù)的誕生可以追溯到1991年,當時美國麻省理工學院的科學家們在著名的《Science》雜志上首次報道了這項革命性技術(shù)。有趣的是,這項發(fā)明的團隊成員背景迥異:有激光技術(shù)專家、,有衛(wèi)星通信工程師,還有醫(yī)學博士生。正是這種跨學科的碰撞,帶來了突破性的發(fā)現(xiàn):團隊在開發(fā)高速光通信器件時,敏銳意識到光纖通信中用于檢測光信號延遲的低相干干涉技術(shù),或許能轉(zhuǎn)化為探測生物組織微觀結(jié)構(gòu)的光學雷達。OCT的原理與我們熟悉的超聲波檢查類似,只不過它使用的是光波而非聲波,正如蝙蝠用超聲波探索世界,OCT用光波透視組織。但與超聲波依賴聲波在組織中的傳播速度不同,OCT通過測量反射光的相位變化計算深度,分辨率提升百倍以上。

從技術(shù)演進來看,OCT經(jīng)歷了三個重要發(fā)展階段。第一代時域OCT(TD-OCT)就像早期的黑白電視,雖然能成像,但速度較慢,每秒只能掃描幾百次。到了21世紀初,頻域OCT(FD-OCT)橫空出世,包括譜域OCT和掃頻OCT,成像速度提升了百倍以上,從黑白電視一下子躍升到了高清彩電。如今最先進的掃頻OCT速度已達到每秒10-20萬次掃描,未來甚至可能達到MHz級別,相當于從高清電視進化到了8K超高清。最新一代的OCT技術(shù)不僅能看清結(jié)構(gòu),還能觀察血流、測量組織特性,甚至能與人工智能結(jié)合,實現(xiàn)智能診斷。

那么OCT的奧秘是什么呢?其背后是光的選擇學問。我們都有這樣的經(jīng)驗:用手電筒照射手指,能看有紅色的光透過皮膚。這說明一些光線確實能夠穿透生物組織,但普通的可見光穿透力有限,而且會被組織強烈散射,就像在霧天打開車燈,光線四處飛射,依舊難以看清前方。

而OCT技術(shù)巧妙地選擇了近紅外光,波長通常在800到1400納米之間。我們知道,人眼可見波長范圍最多也不過780nm,那為什么OCT選擇這個人眼看不見的光呢?其實正是因為近紅外光恰好處在一個神奇的光學窗口中,在這個波長范圍內(nèi),水和血液對光的吸收都很少。830納米的光最適合視網(wǎng)膜成像,它能夠深入組織內(nèi)部1-2毫米,恰好覆蓋視網(wǎng)膜的全部厚度;而1050納米的光穿透力更強,特別適合觀察脈絡(luò)膜等深層結(jié)構(gòu),可以說每種波長都有自己的專長。

波長選定了,如何讓波長攜帶醫(yī)生需要知道的信息正是OCT最核心的原理之一:光學干涉。若是平靜的湖面上同時扔下兩塊石頭,產(chǎn)生的波紋相遇時,有些地方波峰與波峰相遇,水花更高;有些地方波峰與波谷相遇,相互抵消。光波也是如此。

在OCT設(shè)備中,一束近紅外光被分成兩路:一路射向眼睛(我們可以稱之為測試光),另一路射向一面參考鏡(可以稱為參考光)。當測試光遇到眼球內(nèi)不同深度的組織結(jié)構(gòu)時,就像遇到了一個個不同面形的反射鏡,會被反射回來。不同組織的反射強度不同,視網(wǎng)膜神經(jīng)纖維層是半透明的,反射較弱;而色素上皮層含有黑色素,反射較強,于是這些反射光也帶著眼組織的不同信息。

在這兩束光重新相遇的時刻。只有當參考光和從某個特定深度反射回來的測試光走過的路程幾乎相同時,它們才會產(chǎn)生干涉現(xiàn)象。通過精確調(diào)整參考鏡的位置,或者使用更先進的頻域分析技術(shù),OCT就能逐層掃描眼球組織,就像CT掃描一樣,但使用的是無害的光線而非X射線。

正是這種精妙的光學原理,讓OCT實現(xiàn)了前所未有的診斷能力。它能夠清晰地分辨視網(wǎng)膜的10層結(jié)構(gòu),每一層的厚度變化都逃不過它的法眼。從技術(shù)突破到臨床應用,OCT不僅革新了眼科診斷方式,更重要的是這種能力的意義遠超眼科本身,因為眼睛這個器官的特殊性,使得OCT成為了觀察全身健康狀況的獨特窗口。

視網(wǎng)膜之所以能反映全身健康,源于它的特殊地位。這是人體唯一可以直接觀察到血管和神經(jīng)的地方,而且視網(wǎng)膜血管與大腦、心臟的血管在胚胎發(fā)育時同源,它們的病理改變往往具有相似性。研究表明,我國1.4億糖尿病患者中,大約每3人就有1人會出現(xiàn)視網(wǎng)膜病變,而這些眼部變化往往預示著全身微血管的健康狀況。

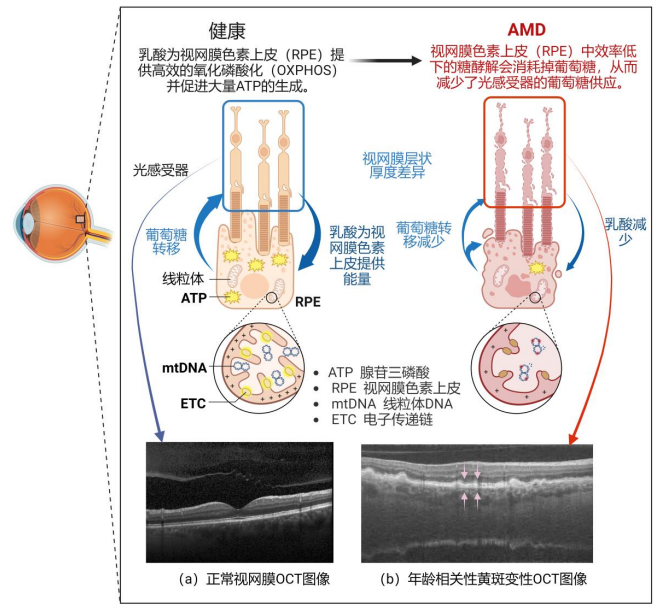

以糖尿病視網(wǎng)膜病變?yōu)槔L期高血糖對視網(wǎng)膜的損害是一個復雜而漸進的過程。視網(wǎng)膜是人體代謝最活躍的組織之一,每單位重量的耗氧量甚至超過大腦。這種高代謝特性使其對血糖波動格外敏感。健康狀態(tài)下的視網(wǎng)膜色素上皮層(RPE)就像一個高效的能量轉(zhuǎn)換中心。它原本通過高效的氧化磷酸化過程為感光細胞提供ATP,源源不斷地供應能量。

但在糖尿病狀態(tài)下,持續(xù)的高血糖打亂了這個能量供應系統(tǒng)。過量葡萄糖涌入細胞,堵塞正常代謝途徑。同時,高血糖還會產(chǎn)生大量的代謝副產(chǎn)物,這些代謝垃圾在細胞內(nèi)堆積,進一步損害細胞功能。這種代謝紊亂就像多米諾骨牌,引發(fā)了一系列連鎖反應。首先是血管內(nèi)皮細胞損傷,原本嚴密的血-視網(wǎng)膜屏障出現(xiàn)破口。接著,各種炎癥因子被釋放出來,加劇了局部的炎癥反應。與此同時,細胞內(nèi)的氧化應激增加,進一步損害周圍組織。最終,這些微小的損傷累積起來,導致了我們在OCT上看到的各種病理改變,例如微血管瘤、滲出、水腫等,而患者此時可能還沒有任何視覺癥狀。

但在OCT圖像上,這些病理改變有著特征性的表現(xiàn)。健康的視網(wǎng)膜呈現(xiàn)規(guī)則的層狀結(jié)構(gòu),各層邊界清晰,厚度均勻。而糖尿病患者的OCT圖像則顯示出多種異常,正常黃斑中心凹厚度約150-200微米,而糖尿病黃斑水腫時可增厚至300微米以上。通過定期監(jiān)測這些數(shù)值,醫(yī)生可以準確判斷病情進展和治療效果。

更重要的是,OCT發(fā)現(xiàn)的眼部改變往往是全身血管病變的縮影。視網(wǎng)膜動脈的管徑變窄、動靜脈交叉壓跡等改變與高血壓嚴重程度相關(guān);視網(wǎng)膜神經(jīng)纖維層厚度的改變不僅見于青光眼,還可能提示雙相情感障礙等神經(jīng)精神疾病。近年研究發(fā)現(xiàn),阿爾茨海默病患者的視網(wǎng)膜神經(jīng)纖維層會出現(xiàn)特征性變薄,這可能成為早期診斷的新指標。

技術(shù)的進步從未停歇。當OCT遇上人工智能,當成像速度突破MHz級別,當便攜式設(shè)備讓偏遠地區(qū)也能享受先進診斷,OCT正在不斷拓展著無創(chuàng)診斷的邊界。

參考文獻

[1]王浩然.基于深度學習的多病種OCT醫(yī)療影像識別方法研究[D].吉林大學,2024.

本文為科普中國·創(chuàng)作培育計劃扶持作品

出品丨中國科協(xié)科普部

監(jiān)制丨中國科學技術(shù)出版社有限公司、北京中科星河文化傳媒有限公司

作者丨蔡文垂 中國科學院大學博士研究生

審核丨李明 中國科學院高能物理研究所 研究員

來源: 科普中國創(chuàng)作培育計劃

內(nèi)容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國創(chuàng)作培育計劃

科普中國創(chuàng)作培育計劃