旅行者1號以每秒17公里的速度飛行了35年,才剛剛穿越日球層頂。所謂日球層,是太陽在宇宙中吹出的一個看不見的巨大氣泡。太陽每時每刻都在向四面八方噴射高速帶電粒子流,這股被稱為太陽風的粒子洪流以每秒幾百公里的速度向外奔涌,在浩瀚的星際空間中開辟出一片屬于太陽系的領地。這個領地的邊界,也就是太陽風與星際介質相遇并達到平衡的地方,便是日球層頂。按此速度計算,抵達距離我們最近的恒星系統(tǒng)比鄰星,也需7萬年之久。于是,科學家決定向宇宙借一陣風,光的風。早在400年前,天文學家開普勒就注意到彗星的尾巴總是背離太陽,他猜測是某種太陽風在推動它們。這個猜想啟發(fā)了后人一個大膽的設想:如果光真的能產生推力,那么我們能否制造一面巨大的帆,像帆船駕馭海風那樣,駕馭這股來自恒星的光之風?

這個想法在20世紀終于有了科學支撐。愛因斯坦發(fā)現(xiàn),光雖無靜止質量,卻攜帶動量。當光子撞擊物體表面時,會傳遞微小的推力,當科學家把這種由光產生的壓力稱為光壓。這種力有多小呢?在地球到太陽的距離上,陽光照射在每平方米鏡面上產生的光壓僅為9微牛頓,大約是兩粒鹽放在手心的重量。如果把一面足球場大小的鏡子放在太空中,太陽光產生的總推力還比不上一個雞蛋的重量。

但在太空中,沒有空氣阻力,也沒有摩擦力,航天器處于完全失重狀態(tài)。即使是9微牛頓的推力,只要持續(xù)作用,也能產生恒定的加速度。日積月累,微小的加速度能讓航天器達到每秒數十公里的驚人速度,這是傳統(tǒng)火箭在燃料耗盡后永遠無法觸摸的。正是基于這一原理,太陽帆的設想有了實現(xiàn)的可能:用一面比蟬翼還薄的超輕鏡面,在太空中展開成巨大的反射帆,捕捉每一束陽光的推力。

2016年4月12日,在人類首次進入太空55周年紀念日,我們熟知的物理學家,霍金宣布了一項震撼世界的計劃:突破攝星。以光為動力,邁向遙遠的星辰。在地面上,科學家建造史上最強大的激光陣列照射在光帆上,在短短10分鐘內將飛船推向每秒6萬公里,達到光速的五分之一。如果以這樣的速度,20年即可抵達比鄰星。

而這個宏偉計劃實則也站在了巨人的肩膀上,早在霍金宣布突破攝星之前,人類已經在太陽帆技術上摸索了多年,積累了寶貴的實踐經驗。

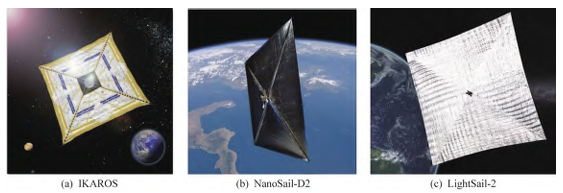

2010年5月,日本發(fā)射的伊卡洛斯號(IKAROS)成功在太空展開,其整個帆面由僅7.5微米厚的聚酰亞胺薄膜制成,比保鮮膜還要薄,完全沒有任何支撐骨架。它通過每分鐘5-10轉的自旋產生離心力,讓柔軟的帆面在太空中展開。帆膜邊緣被嵌入了72塊液晶面板,通過改變不同區(qū)域的反射率來調整飛行姿態(tài)。2010年,NASA發(fā)射了NanoSail-D2,其專注于一個更實際的應用:清理太空垃圾。它展示了如何用太陽帆讓報廢衛(wèi)星緩慢降軌,最終在大氣層中燒毀。而2019年成功飛行的LightSail-2則創(chuàng)造了新紀錄:它成為首個純粹依靠太陽光壓實現(xiàn)持續(xù)軌道提升的立方體衛(wèi)星太陽帆,在任務期內顯著減緩軌道衰減,甚至階段性抬升軌道。這些先驅者的成功,讓科學家們相信用光壓推動飛船前往其他恒星不再是幻想。

2019年,中國科學院沈陽自動化研究所研制的天帆一號成功完成了我國首次太陽帆在軌關鍵技術驗證。與日本IKAROS的自旋展開、美國LightSail的剛性支撐不同,我國科學家創(chuàng)新性地采用了兩級主被動展開系統(tǒng),也就是第一級利用彈簧驅動快速展開,第二級再通過電機精確控制,確保0.6平方米的帆面在太空中展開。這種設計兼顧了展開速度和精度控制,為未來大型太陽帆的展開提供了新思路。

而我國的真正優(yōu)勢體現(xiàn)在材料創(chuàng)新上。太陽帆的核心材料是聚酰亞胺,被稱為黃金薄膜。當我們第一次看到聚酰亞胺薄膜時就會明白這個稱呼的由來,它呈現(xiàn)出一種獨特的金黃色光澤,如一片輕薄的黃金箔片。這種色彩源于其特殊的分子結構,其中的共軛體系會吸收可見光中的藍紫光,從而呈現(xiàn)出金黃色調。

但聚酰亞胺的黃金之名,更多地體現(xiàn)在它無與倫比的性能價值上。在材料科學界,很少有材料能像聚酰亞胺這樣,在如此多的性能指標上都達到頂尖水平。這種材料可以在260到300攝氏度的高溫下長期穩(wěn)定工作,短時間內甚至能承受超過400攝氏度的極端高溫。除了耐高溫,在低溫下,即使在接近絕對零度的液氦環(huán)境中,聚酰亞胺依然保持柔韌,不會變脆斷裂。這種從極寒到極熱的超寬溫度適應范圍,在所有高分子材料中都是獨一無二的。

在地球上,它能抵抗各種有機溶劑的侵蝕,耐受酸堿腐蝕;在太空環(huán)境中,它能經受住原子氧的轟擊和強烈的紫外線輻射。而且它的密度只有每立方厘米1.4克左右,可以被加工成2到5微米的超薄膜。當這樣的薄膜在太空中展開成巨大的帆面時,整個結構的質量依然輕得驚人。這種極致的輕量化,配合其優(yōu)異的強度和穩(wěn)定性,使得太陽光的微弱壓力也能推動航天器在宇宙中航行。

可以說,沒有聚酰亞胺,就沒有現(xiàn)代意義上的太陽帆,但卻長期被美國杜邦、日本宇部興產等企業(yè)壟斷。沒有條件就創(chuàng)造條件,于是我國科研團隊另辟蹊徑,研發(fā)聚酰亞胺/碳納米管復合材料,不僅降低了薄膜厚度,還通過碳納米管的加入使材料強度提升數倍。更重要的是,這種復合材料具有優(yōu)異的導熱性能,能有效分散激光或陽光照射產生的局部熱量。

而要讓這面巨大的光之帆在浩瀚太空中精準航行,還面臨著一個關鍵挑戰(zhàn):姿態(tài)控制。在地面上放飛一只風箏尚且需要不斷調整角度和方向,那么在太空中,在太陽光壓的不均勻、宇宙塵埃的撞擊、甚至航天器自身的振動下,如何精確控制一面超薄帆面呢?太陽帆的姿態(tài)直接決定了它能獲得多少推力、飛向何方,可以說是差以毫厘,失之千里。消失在宇宙深處。

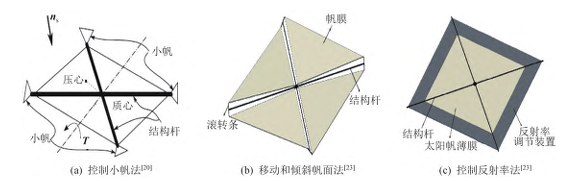

最直觀的姿態(tài)控制思路是調整太陽帆的質心位置,這個好理解,就是通過移動平衡桿來保持穩(wěn)定。控制桿法將有效載荷安裝在可轉動的桿端,通過改變桿的角度來移動整個系統(tǒng)的質心;控制小帆法在主帆邊緣安裝可獨立轉動的小帆片,就像船舵一樣調整航向;移動傾斜帆面法通過改變帆膜的形狀和角度來產生控制力矩;IKAROS任務首創(chuàng)的反射率控制法則利用液晶單元改變帆面不同區(qū)域的反射特性,無需任何機械運動就能實現(xiàn)姿態(tài)調整,方法各有千秋。

當在機械移動與光學調節(jié)間艱難取舍時,便不得不感嘆天帆一號的獨特設計智慧了。我們創(chuàng)新性地采用了柔性帆膜材料+可展開雙穩(wěn)態(tài)桿的技術路線,給太陽帆裝上了智能骨架。天帆一號將柔性膜Z形折疊嵌入雙穩(wěn)態(tài)桿間隙,收攏時與桁架同步卷曲成緊湊圓柱體,展開時先是主骨架緩緩張開,建立起基本的支撐結構,隨后帆面才在已經穩(wěn)定的框架上徐徐展開。可展開雙穩(wěn)態(tài)桿技術有兩個穩(wěn)定狀態(tài):收攏時緊密卷曲,展開后則堅韌挺直。配合多帆桁同步展開機構,整個帆面能夠均勻、同步地展開,避免了因局部展開不均而導致的撕裂或折疊。

從400年前開普勒的猜想,到今天各國競相發(fā)展的太陽帆技術,人類駕馭光之風的夢想正在一步步成為現(xiàn)實,天帆一號雖為未來建造更大規(guī)模的太陽帆奠定了堅實基礎。

參考文獻

張峰,王二亮.太陽帆及其姿態(tài)控制方法綜述[J].上海航天(中英文),2024,41(05):162-170.

劉金國, 趙鵬遠, 吳晨晨, 秦棟, 陳科利. SIASAIL-Ⅰ太陽帆展開機構[J]. 機械工程學報, 2019, 55(21): 1-10.

本文為科普中國·創(chuàng)作培育計劃扶持作品

出品丨中國科協(xié)科普部

監(jiān)制丨中國科學技術出版社有限公司、北京中科星河文化傳媒有限公司

作者丨蔡文垂 中國科學院大學博士研究生

審核丨孫明軒 上海工程技術大學 教授

來源: 科普中國創(chuàng)作培育計劃

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國創(chuàng)作培育計劃

科普中國創(chuàng)作培育計劃