提起高粱,人們可能會想到莫言筆下浸染著熱血的紅高粱地,或是餐桌上散發著醇香的白酒。但山西農業大學高粱研究所飼料高粱研究室主任、研究員張一中將帶你認識一個你或許從未了解過的高粱——它是養活數千萬人的“生命糧”,是糖尿病患者的“降糖伙伴”,更是育種人在田壟間追逐了二十余年的“綠色夢想”。

高粱地

很多人以為高粱是中國土生土長的作物,其實它的“老家”在非洲蘇丹的熱帶草原。八千年前,當人類第一次把野生高粱種子埋進土壤時,恐怕想不到這種植物會跨越萬水千山,在中華大地上書寫傳奇。

大約五千年前,高粱傳到印度,又在三四千年前順著西南絲綢之路“闖”進中國西南,開啟了所向披靡的擴張,漸漸成為國人餐桌上最常見的糧食作物。

就像不同地區的人會“入鄉隨俗”,中國高粱也在漫長的栽培馴化中變了模樣:南方的高粱多為糯型,單寧含量高,能釀出醇厚的美酒;北方的高粱則是粳型,既能當口糧,又能喂牲口。大家熟悉的紅高粱,其實只是它眾多“外衣”中的一件,還有白高粱、黃高粱、黑高粱;如果按淀粉分,有像糯米一樣黏軟的糯高粱,也有偏硬朗的粳高粱。

不同顏色的高粱

糯高粱的淀粉含量主要是支鏈淀粉,像四川的糯紅高粱、貴州的青殼洋和紅纓子高粱,都是其中的上品。也正因如此,西南地區的濃香、醬香型名酒,大多會以本地的糯高粱作為主要釀制原料。

不過,傳統的糯高粱品種主要在四川、貴州等南方生態區種植,這些品種存在抗病性差、易倒伏且單產低的問題。2004年,張一中團隊開始思考:能不能讓糯高粱在北方“扎根”?這念頭一起,便開啟了十幾年的“追種”路。

莊稼在田間生長時綠油油的,頗為美觀,但育種工作卻遠非如此。從配種到選種,再到試驗推廣,都得下“笨功夫”。打個比方,人們看到的一株高粱,可能攢了幾十甚至幾千個品種的好基因,想讓兩個好性狀湊一塊兒,概率只有萬分之一。要是哪年遇上倒伏,或者品質沒達標,十幾年心血就全泡湯了。

對育種人來說,一輩子能育出一個好品種,就足以讓人自豪許久。

張一中在田間工作

育種的日常,往往是播種、澆水、授粉、記錄、收獲,再對比試驗,篩選出好種子,如此循環往復,春去秋來不曾停歇。

后來國家在三亞建了南繁基地,張一中團隊的育種速度得以翻倍。每年5月在北方播種,秋天收獲后,11月便扛著種子奔赴三亞,連春節都在海南的田地里度過。當地有句順口溜:“早上一身露水,中午一身汗水,晚上一身泥水”,這正是他們工作的真實寫照。

即便手上磨出了繭子,皮膚曬成了“高粱色”,可每當看到小苗破土而出,張一中和他的同事們的心里便甜滋滋的。

這些年,張一中團隊年年在山西和海南之間奔波。他們用南方的糯高粱和北方的粳高粱品種做“父母本”,經過多年雜交培育,終于讓南北高粱的好基因“聯姻”!團隊培育出了產量高、抗性強、適合北方生長的糯高粱品種,還實現了北方糯高粱的優質種源配套。2014年推出的“晉糯3號”,如今是山西的主推品種,2024年還成了全國主導品種,不少名酒都將其作為“釀酒專用糧”,給北方高粱“爭了口氣”。

其實,高粱除了用于釀造,還是重要的糧食作物,是世界上種植量第五位的谷物。上世紀六七十年代,我國高粱種植面積達一億多畝。當時,雜交高粱育種開拓者牛天堂先生選育出的“晉雜”系列高粱雜交品種,讓高粱畝產翻番,解決了不少北方人的吃飯問題。

不過,上世紀的高粱有個明顯的缺點——澀。普通高粱籽粒里含1%的單寧,煮出來口感粗糙,咽下去還會讓嗓子不適。改革開放后,生活水平提高,水稻、小麥越吃越香,高粱便慢慢“退居二線”了。

好在近年來,隨著食品行業技術的進步,高粱“改頭換面”,以新一代健康食材的身份重返餐桌。比如,在意面里加入20%的高粱粉,在保持彈滑口感的基礎上,酚類物質含量大幅提高,抗氧化活性也隨之增強;在全麥面包中摻點高粱粉,不僅不影響口感,還讓酚類物質比普通面包多出一半。

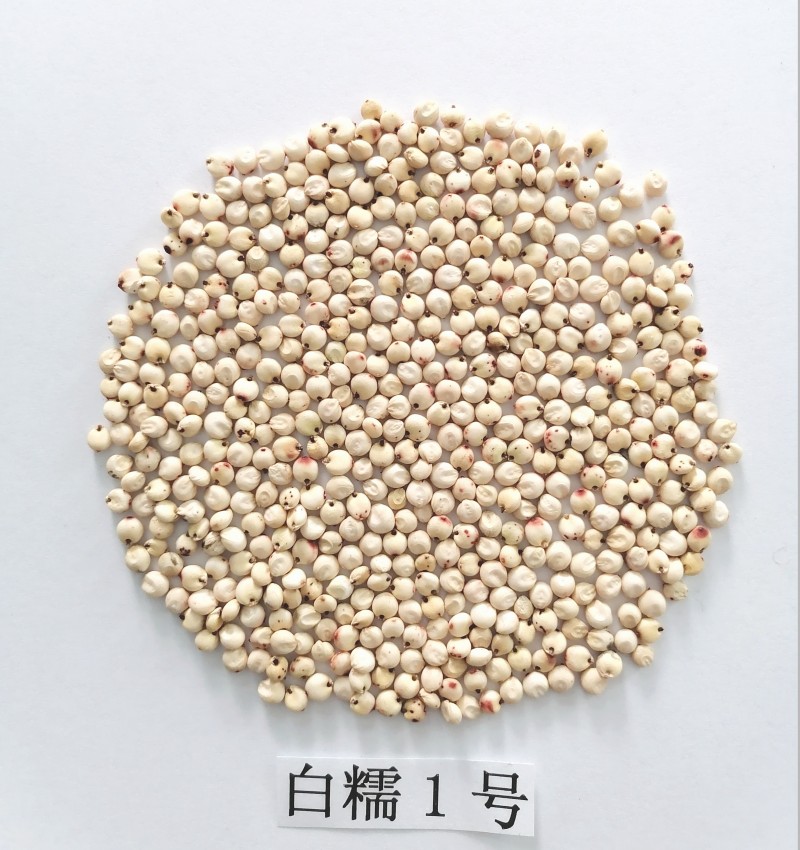

為了解決高粱“發澀”的問題,張一中團隊選育出了功能型加工專用高粱品種“晉白糯1號”——這個品種的單寧含量只有0.01%,幾乎嘗不出澀味。用它做的純高粱面蛋糕,口感柔軟細膩,富含α-亞麻酸、亞油酸等成分,升糖還慢,糖尿病患者也能放心食用。把它跟大米按1:2的比例煮成飯,軟糯香甜,讓人忍不住多吃一碗,而且還能調血糖、護血管,堪稱“養生擔當”。

晉白糯1號

但張一中知道,育種這項工作沒有盡頭。最好的品種,永遠在下一個春天。

現在,他們正在努力研究更優秀的種子,希望讓山旱地、鹽堿地也能種出高產高粱,讓更多人嘗到高粱的益處。這事兒難嗎?確實難。但你看,高粱從非洲草原到中國餐桌,從釀酒到養生,幾千年來一直在變化——就像這些育種人,永遠在追求更好的種子。

說不定哪天,你家餐桌上的一碗高粱飯,就是他們田里長出的新品種呢!

科學審核:張一中 山西農業大學高粱研究所飼料高粱研究室主任、研究員

策劃統籌:宋雅娟 武玥彤

編輯整理:李欣哲

來源: 科普中國-光明網

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

大國糧策

大國糧策