作者:錢維宏,北京大學(xué)物理學(xué)院

2025年7月下旬至8月初,我國華北地區(qū)遭遇了近年來罕見的極端暴雨事件,此次過程以持續(xù)時間長、降雨強度大、致災(zāi)性突出為顯著特征,對北京、河北、內(nèi)蒙古等地造成嚴(yán)重影響。7月23日至29日,河北易縣累計降雨量達(dá)605.8毫米,北京密云郎房峪達(dá)573.5毫米,占當(dāng)?shù)爻D杲涤炅康?2%。針對這次我國北方出現(xiàn)的極端暴雨事件,傳統(tǒng)天氣圖與擾動天氣圖開展了一場方法論的對話。

本圖片由圖蟲創(chuàng)意提供,僅供于科普中國平臺使用

傳統(tǒng)天氣圖:嗨,我是傳統(tǒng)天氣圖,已經(jīng)在氣象預(yù)報領(lǐng)域辛勤工作很多年了。我的工作主要是通過分析大氣中的各種要素,比如氣壓、溫度、濕度、風(fēng)向和風(fēng)速等,來預(yù)測天氣變化。對于一般的天氣,像常見的風(fēng)雨、冷暖變化等,我都能給出比較可靠的預(yù)報。我的經(jīng)驗和方法已被廣泛認(rèn)可和應(yīng)用,幾乎天天在為氣象預(yù)報作出貢獻(xiàn)。

擾動天氣圖:你好呀,傳統(tǒng)天氣圖!我叫擾動天氣圖,雖然誕生時間比你晚,但我專注于分析大氣中的“小擾動”。對于極端天氣,比如暴雨、冰雹、龍卷風(fēng)等,我有自己獨特的優(yōu)勢。我能夠更精準(zhǔn)地捕捉這些極端天氣的細(xì)節(jié)特征,幫助預(yù)報員更好地預(yù)測它們的發(fā)生位置、強度和時間。

傳統(tǒng)天氣圖:說到誕生,我的歷史可悠久了。1854年11月14日,巴黎天文臺臺長勒維烈為研究克里米亞戰(zhàn)爭中的一場黑海風(fēng)暴,把同一時間各地的氣象情報填在一張圖上,制成了世界上第一張?zhí)鞖鈭D。我就是因那次氣象災(zāi)害而誕生的,至今已有170多年歷史了。那你呢?

擾動天氣圖:我算是你的“小弟弟”啦。我是2008年1月中國南方發(fā)生雨雪冰凍天氣后誕生的,當(dāng)時北京大學(xué)的研究團(tuán)隊為更好地預(yù)報極端天氣,開發(fā)出了我。2011年1月初,我就開始派上用場[1]。當(dāng)時國務(wù)院詢問中央氣象臺會不會再出現(xiàn)2008年1月那樣的雨雪冰凍天氣(四次連續(xù)強雨雪過程),一位博士生利用歐洲中期天氣預(yù)報模式產(chǎn)品繪制了我,成功解讀出了當(dāng)月有三次較弱的雨雪冰凍天氣過程。我們誕生的使命都是為了更好地預(yù)報災(zāi)害性天氣,幫助相關(guān)部門未雨綢繆。

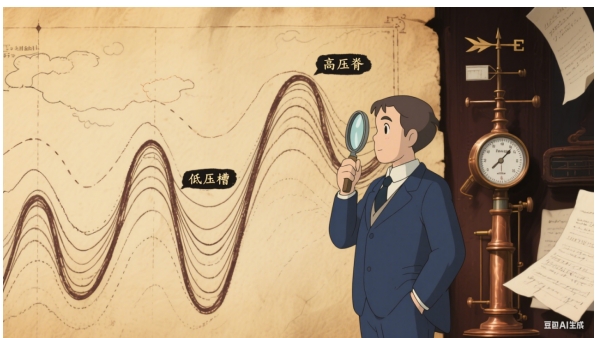

傳統(tǒng)天氣圖:我知道你擅長分析小尺度的擾動,但我通過分析大尺度的天氣系統(tǒng),比如高壓、低壓、兩個氣團(tuán)之間的鋒面等,也能對天氣變化有個大致判斷。很多情況下,這些大尺度系統(tǒng)的變化確實能反映出極端天氣的征兆。比如,當(dāng)一個強大的高壓系統(tǒng)長時間穩(wěn)定在一個地區(qū)時,可能會導(dǎo)致高溫天氣;而當(dāng)冷暖氣團(tuán)劇烈交匯時,就可能引發(fā)降水天氣。

擾動天氣圖:你說得沒錯,大尺度系統(tǒng)確實很重要,但極端天氣往往由一些小尺度的擾動引發(fā)。在傳統(tǒng)天氣圖上,暴雨帶的位置很難精確判斷,如暴雨帶位于低空急流的左側(cè)和低壓槽的右側(cè)。而在大氣低層擾動天氣圖上,暴雨帶位于擾動氣流對峙的輻合線上,位于擾動冷暖氣團(tuán)的交界線上,位于擾動濕度最大的軸線上,位于擾動氣壓的槽線上。冷暖氣團(tuán)交界線也是強降水“列車效應(yīng)”出現(xiàn)的地方。對于一些突發(fā)性強對流天氣,如龍卷風(fēng)和冰雹,它們的形成往往與低層大氣中小尺度擾動氣流的碰撞有關(guān),而這些擾動系統(tǒng)在傳統(tǒng)天氣圖上難以被察覺。

傳統(tǒng)天氣圖:我使用的術(shù)語,比如剛剛過去的7月下旬“北京極端暴雨是因為副熱帶高壓(簡稱為副高)偏強和偏北”之類的說法。那你呢?

擾動天氣圖:哈哈,你的術(shù)語是傳統(tǒng)天氣學(xué)上的經(jīng)典,副高偏強和偏北反映的正是在常規(guī)高壓上又疊加了小尺度的異常高壓,而把引發(fā)極端暴雨的小尺度擾動低壓系統(tǒng)推向了更北的位置,出現(xiàn)在了北京和河北北部。常規(guī)的副熱帶高壓空間尺度達(dá)上千公里,而真正引發(fā)極端暴雨的一對擾動高壓和擾動低壓天氣系統(tǒng)才幾十公里到上百公里。

傳統(tǒng)天氣圖:我們用大氣中層的如500百帕層上的風(fēng)作為引導(dǎo)氣流預(yù)報臺風(fēng)路徑都有較高的準(zhǔn)確性,但不清楚那些臺風(fēng)異常路徑產(chǎn)生的原因。

擾動天氣圖:在擾動天氣圖上,這些原因就非常清楚了。臺風(fēng)發(fā)生異常路徑移動肯定它與鄰近的其他擾動系統(tǒng)發(fā)生相互作用了,如擾動高壓會阻擋它的移動,或其他低壓擾動與它發(fā)生逆時針打轉(zhuǎn),甚至合并。

傳統(tǒng)天氣圖:對于熱浪和低溫,我一般也是從中層大氣的水平方向上能夠看出一些溫度和位勢高度的波動分布,雖然相對平緩,但也能大致判斷出一些趨勢。

擾動天氣圖:在傳統(tǒng)天氣圖上,熱浪和低溫中心的指示能力確實有限。對應(yīng)地面熱浪,在我的圖上呈現(xiàn)出一套整層大氣中的擾動系統(tǒng)結(jié)構(gòu):中層正氣壓擾動的上方是負(fù)溫度擾動,下方是更暖的正溫度擾動并延伸到地面。同樣,地面低溫區(qū)上空大氣變量的垂直分布結(jié)構(gòu)與熱浪的完全相反,這就不用多說了。

傳統(tǒng)天氣圖:那對于極端天氣的定位能力,你是不是更強一些?

擾動天氣圖:沒錯!自從我誕生后,已成功應(yīng)用于國內(nèi)外各種極端天氣的診斷和模式預(yù)報產(chǎn)品的分析,包括龍卷風(fēng)、冰雹、暴雨、雨雪冰凍、熱浪、低溫、霧和霾、沙塵暴、山火,以及臺風(fēng)(颶風(fēng))的突然增強和異常路徑等。我的使命就是幫助預(yù)報員更精準(zhǔn)地定位極端天氣的發(fā)生位置,從而更好地為公眾提供預(yù)警信息。

傳統(tǒng)天氣圖:聽說美國氣象局也在用標(biāo)準(zhǔn)化擾動天氣圖[2],和你的有什么區(qū)別嗎?

擾動天氣圖:美國氣象部門的標(biāo)準(zhǔn)化擾動天氣圖是用當(dāng)時相對氣候平均的擾動值,除以它歷史擾動的均方差來計算和表達(dá)的,而我直接用了擾動值。為比較兩種擾動變量圖,北京大學(xué)團(tuán)隊邀請了美國氣象部門的兩位專家一起,對2012年7月21日發(fā)生在北京的特大暴雨做了對比[3]。結(jié)果發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化擾動圖的大值信號,如水汽標(biāo)準(zhǔn)化異常中心出現(xiàn)在中層大氣中。實際上,近地面低層大氣中的水汽擾動量才是導(dǎo)致極端降水產(chǎn)生的關(guān)鍵因素。

傳統(tǒng)天氣圖:那你的方法是不是把我的“外衣”脫去了,讓擾動分量顯露出來,對應(yīng)極端天氣?

擾動天氣圖:沒錯!我們把這種方法稱為大氣變量的物理分解擾動法[4,5]。極端天氣其實是擾動能量緩慢積累到一個時刻快速釋放的結(jié)果,由擾動溫度內(nèi)能、擾動壓力能、擾動水汽潛熱能和擾動風(fēng)動能組成。你的傳統(tǒng)天氣圖中包含了數(shù)值較大的、隨季節(jié)和空間變化的物理氣候分量和擾動分量。物理氣候分量是一個空間點上,太陽從上部輻射強迫大氣與下墊面動力和熱力達(dá)到平衡時的物理狀態(tài),具有每天24小時的日循環(huán)變化和每年365天的季節(jié)循環(huán)變化,這個分量不需要預(yù)報。要預(yù)報的擾動降水才與大氣擾動變量對應(yīng)。把擾動變量診斷和預(yù)報出來了,擾動降水才能確定。

傳統(tǒng)天氣圖:政府和公眾需要的是總降水量和總溫度的預(yù)報,我們用總變量預(yù)報它們不是很正常的嗎?那為什么總降水量預(yù)報會出現(xiàn)偏差呢?

擾動天氣圖:關(guān)鍵在于預(yù)報員憑肉眼看傳統(tǒng)天氣圖難以準(zhǔn)確識別出擾動變量信號的強度、位置和時間。合理的做法是,用擾動變量預(yù)報出擾動降水量,再加上氣候降水量,就等于總降水量預(yù)報了。這是一個具有物理意義的簡單加法運算。預(yù)報員一輩子看傳統(tǒng)天氣圖會積累一些經(jīng)驗,但這些經(jīng)驗只能會意,不能言傳給他人和后人。而擾動法是把你的外套或者說“袈裟”脫去了,讓擾動分量及其空間分布的結(jié)構(gòu)顯露出來,這樣預(yù)報員就能更清晰地看到極端天氣的信號了。

傳統(tǒng)天氣圖:現(xiàn)在都進(jìn)入人工智能(AI)時代了,那我讓AI從總變量大數(shù)據(jù)出發(fā),預(yù)報未來的總變量,現(xiàn)在的氣象大模型技巧不是已經(jīng)超越數(shù)值模式預(yù)報了嗎?

擾動天氣圖:你知道嗎?氣象AI大模型做了一件大家都不清楚的事,它根據(jù)歷史氣象變量大數(shù)據(jù)中的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)預(yù)先學(xué)習(xí)到了物理氣候分量。而數(shù)值模式是從一個觀測的初始變量出發(fā),做時空物理變量的積分,會出現(xiàn)計算誤差擾動,這種擾動與極端天氣擾動無關(guān)。當(dāng)這樣的計算誤差擾動積累到第6-7天就超過了真正的極端天氣擾動,我們稱之為原始方程模式的一周預(yù)報障礙[6]。

傳統(tǒng)天氣圖:那數(shù)值模式對極端降水的預(yù)報能力為什么很難超過一天呢?

擾動天氣圖:降水是低層大氣擾動濕氣流碰撞產(chǎn)生的新物態(tài)。現(xiàn)在數(shù)值模式能夠把未來幾天的總場變量預(yù)報準(zhǔn)確,但對極端降水的預(yù)報能力有限,原因是降水不是對應(yīng)大氣中的垂直速度,而是垂直加速度,稱為“上拽力”[7]。我們對數(shù)值模式預(yù)報產(chǎn)品進(jìn)行后處理,分解開物理氣候變量,留下的擾動變量空間分布結(jié)構(gòu)就能框定極端天氣的位置和時間了。

傳統(tǒng)天氣圖:那你的方法能檢驗歐洲中期天氣預(yù)報模式和其他模式的預(yù)報能力嗎?

擾動天氣圖:當(dāng)然可以!先把歷史觀測大氣總變量分解出擾動分量,得到擾動系統(tǒng),對應(yīng)為不同種類、強度、位置和時間段的極端天氣。再用模式產(chǎn)品得到預(yù)報的擾動變量,檢查模式預(yù)報的擾動變量與實況擾動變量的差異。這種差異會隨時間增大,幾天后差異太大,就不能指示極端天氣出現(xiàn)的位置、強度和時段了,這段時間就是模式的預(yù)報能力。

傳統(tǒng)天氣圖:那你有沒有成功預(yù)報極端降水的例子呢?

擾動天氣圖:有的!2016年7月9日,歐洲模式預(yù)報產(chǎn)品的低層大氣擾動風(fēng)環(huán)流系統(tǒng)中有兩個異常擾動濕渦旋中心,預(yù)計在11日下午到達(dá)南通附近并打轉(zhuǎn)。依照這個信息,我們通報給南通氣象臺11日下午將會出現(xiàn)超歷史的強降水。結(jié)果11日下午4-5時,南通兩個小時內(nèi)先后下了82.2毫米和151.2毫米的特大暴雨,造成了城市內(nèi)澇。

傳統(tǒng)天氣圖:看來擾動法確實有效!那你為什么還沒有被廣泛應(yīng)用呢?

擾動天氣圖:其實我也在努力推廣,我的分解系統(tǒng)已經(jīng)在一些氣象臺安裝過,也得到了不少預(yù)報員的認(rèn)可。不過,氣象預(yù)報員們已經(jīng)習(xí)慣了使用傳統(tǒng)天氣圖,就像他們熟悉的母語一樣,對它的使用已經(jīng)駕輕就熟。而我的出現(xiàn),相當(dāng)于引入了一種全新的“語言”系統(tǒng),需要預(yù)報員們花時間和精力去學(xué)習(xí)和適應(yīng)。

傳統(tǒng)天氣圖:那我們是不是可以相互配合呢?畢竟大尺度的背景形勢還是很重要的,有了我的基礎(chǔ)分析,再加上你的擾動細(xì)節(jié),說不定能更好地預(yù)報極端天氣。

擾動天氣圖:你說得很有道理!我們各有優(yōu)勢,你提供宏觀的天氣背景,我挖掘小尺度的擾動信息。我相信如果兩者結(jié)合,一定能為氣象預(yù)報作出更大的貢獻(xiàn),幫助人們更好地應(yīng)對極端天氣。我雖然年輕,但也在不斷學(xué)習(xí)和進(jìn)步。你和我就像中英文兩種語言系統(tǒng),大家在大學(xué)里和日常會商中多用的是你的語言和天氣圖,再加上過幾年公司在氣象臺的業(yè)務(wù)平臺上做改造又把我搞丟了。你是久經(jīng)考驗的老兵,我還是一個新戰(zhàn)士,還需要更多次的戰(zhàn)場磨煉,希望能有這樣的機會。

傳統(tǒng)天氣圖:入門不在早晚,能者則上。我也很歡迎你加入我們的氣象預(yù)報大家庭!不過,業(yè)務(wù)預(yù)報平臺上顯示的數(shù)值模式產(chǎn)品傳統(tǒng)天氣圖已經(jīng)很多了,現(xiàn)在又加上了很多AI大數(shù)據(jù)模型的產(chǎn)品,預(yù)報員們看起來都有點應(yīng)接不暇了。

擾動天氣圖:希望幫助氣象臺制作業(yè)務(wù)平臺的公司能把模式產(chǎn)品和模型產(chǎn)品都做出擾動變量和擾動物理量圖形來,顯示給包括省市縣的全國預(yù)報員,他們是有能力使用的。

傳統(tǒng)天氣圖:看來你很有信心!我真誠地歡迎你加入我們的氣象預(yù)報團(tuán)隊,更好地合作,為公眾提供更精準(zhǔn)的天氣預(yù)報。畢竟,我們的目標(biāo)都是為了讓大家的生活更安全、更便利。

擾動天氣圖:沒錯!我也期待著和你一起努力,讓氣象預(yù)報更上一層樓。希望有一天,我能成為氣象預(yù)報中不可或缺的兩種方法,讓預(yù)報員打開傳統(tǒng)天氣圖屏幕的同時也打開擾動天氣圖屏幕,和你一起守護(hù)大家的安全。我也非常期待與你攜手合作,共同推動氣象預(yù)報技術(shù)的發(fā)展和進(jìn)步。

參考文獻(xiàn)

[1] 錢維宏 (2012) 中期 - 延伸其天氣預(yù)報原理。科學(xué)出版社,410pp.

[2] Graham RA, Grumm RH (2010) Utilizing normalized anomalies to assess synoptic-scale weather events in the Western United States. Weather Forecast 25 (2): 428–445.

[3] Jiang N, Qian WH, Du J, Grumm RH, Fu JL (2016) A comprehensive approach from the raw and normalized anomalies to the analysis and prediction of the Beijing extreme rainfall on July 21, 2012. Nat Hazards 84: 1551–1567.

[4] Qian WH (2017) Temporal Climatology and Anomalous Weather Analysis. Springer Atmospheric Sciences, 687 pp.

[5] Qian WH, Du J, Ai Y (2021) A review: Anomaly-based versus full-field-based weather analysis and forecasting. Bull Am Meteorol Soc 102 (4): E849–E870.

[6] Qian WH, Du J,Ai Y, Leung J, Liu YZ, Xu JJ (2024) Anomaly-based variable models: Examples of unusual track and extreme precipitation of tropical cyclones. Meteorology 3: 243–261.

[7] Qian WH (2025) Expanding force in astronomy and updraft force in meteorology. J Modern Physics 16, 267-285.

來源: 錢維宏

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

錢維宏

錢維宏