西藏自治區位于中國西南地區,地處青藏高原的西南側,簡稱“藏”。西藏自治區在我國唐、宋時期稱為“吐蕃”,清朝康熙年間定名為“西藏”,并沿用至今。青藏高原是中國最大、全球海拔最高的高原,素有“世界屋脊”、“地球第三極”之稱,全球海拔8000米以上的山峰共14座,其中有10座分布在青藏高原。西藏自治區發育有金沙江、怒江、瀾滄江和雅魯藏布江,同時恒河、印度河、布拉馬普特拉河、湄公河等國際河流的上源均在其轄區內。西藏自治區還發育有多個火山群,包含有巴毛窮(瓊)宗火山、五尖山火山、平頭山火山、牛心山火山等。總之,西藏自治區地域遼闊,以其雄偉壯觀、神奇瑰麗的自然風光而聞名于世。

西藏自治區阿里地區“大地之樹”(上左一)、日喀則地區佩枯措湖(上右一)、阿里地區穹窿銀城(下左一)和阿里地區岡仁波齊峰(下右一)(均為原創圖件)

西藏自治區阿里地區“大地之樹”(上左一)、日喀則地區佩枯措湖(上右一)、阿里地區穹窿銀城(下左一)和阿里地區岡仁波齊峰(下右一)(均為原創圖件)

巴毛窮宗火山位于西藏自治區那曲市雙湖縣境內,地處瑪爾蓋茶卡斷裂帶上(該斷裂在全新世仍有活動),海拔約5067米,火山錐體相對地面高差約200米。“巴毛窮宗”在藏語中的含義為“英雄女神”,另據中國《格薩爾王傳》歷史材料記載,巴毛是格薩爾王時期一位女英雄的名字,窮宗意為拴馬的地方,合起來的含義為女英雄的拴馬地。巴毛窮宗火山口呈圓形漏斗狀,直徑約300米,深度大于50米,猶如一個巨大的鍋底。火山口內部現存有一個冰凍的火山湖泊,面積約600多平方米,俯瞰火山口,酷似一口巨大的鐵鍋在煎蛋!

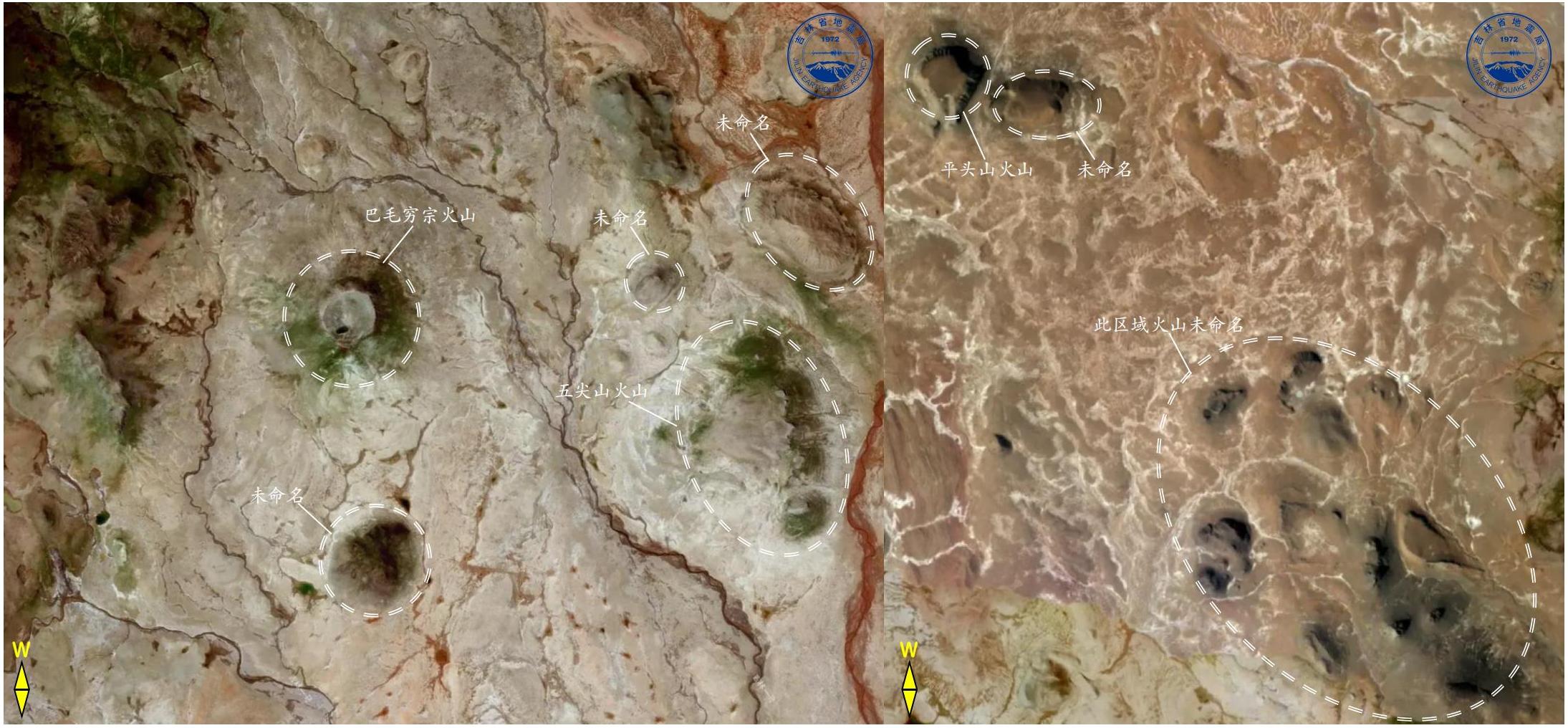

西藏自治區巴毛窮宗火山群部分火山空間分布圖(圖源于GF-2與GF-6對地觀測影像和國家對地觀測科學數據中心)

西藏自治區巴毛窮宗火山群部分火山空間分布圖(圖源于GF-2與GF-6對地觀測影像和國家對地觀測科學數據中心)

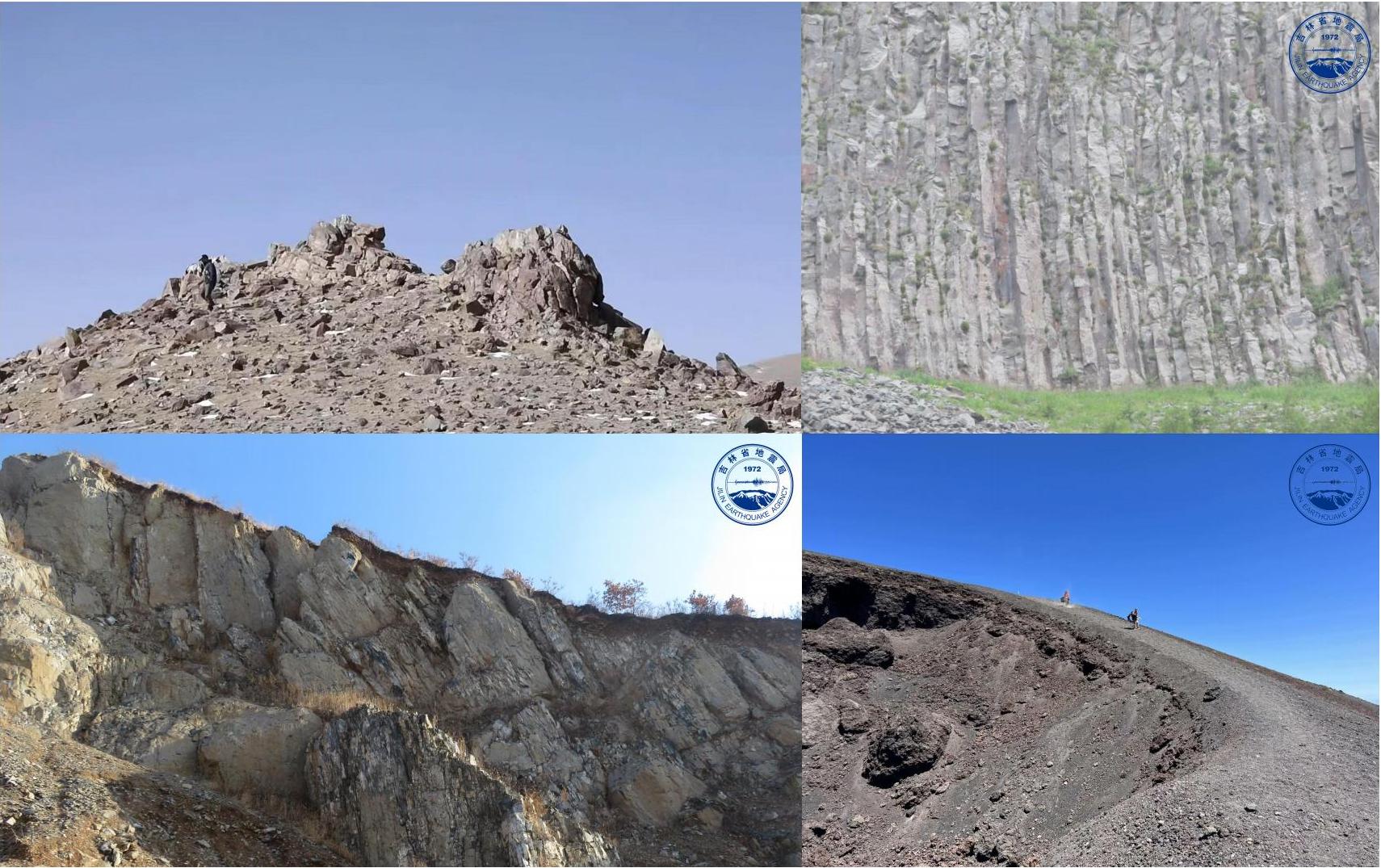

巴毛窮宗火山噴發活動始于始新世,止于早中新世,為中心式噴發類型,火山地貌主要有火山口、火山錐和熔巖臺地,火山區整體呈不規則形狀。火山巖層厚度約300米,南北延伸約20千米,東西寬展約15千米,噴發覆蓋面積約300平方千米。火山區內的巖漿作用可劃分為三個期次:第一噴發期次產物分布于紊埂梁、瑪尼西側等區域,分布面積約1平方千米,熔巖層厚度范圍在20-50米,巖性主要為碧玄巖;第二噴發期次分布于火車頭山、平頭山、瑪尼、牛心山等地,形成的火山巖構成了巴毛窮宗火山區的主體,巖性以堿玄巖和響巖為主;第三噴發期次分布于巴毛窮宗火山口及其附近,巖性以堿玄巖和響巖為主。火山巖中的礦物組成較為豐富,肉眼可以觀察到橄欖石、輝石、角閃石、黑云母和磁鐵礦。

中國西藏自治區巴毛窮宗火山航拍視頻(原創視頻)

巴毛窮宗火山區南部的火山熔巖經過數百萬年的風化和剝蝕作用,逐漸形成了形態各異的石海和石林,它們形如石菜、石筍、石樹、石蘑菇、石桌、石房等擬態景觀,仿佛給火山區蓋上了一層厚厚的熔巖“被子”。火山區內植被較為豐茂,有紫花針茅草、鵝觀草、羊茅草、棘豆草、賴草、硬葉苔草等,使得這里成為野生動物的棲息地。科學家們在巴毛窮宗火山區及鄰區發現了100多件以石片、石器為主的打制石器,大部分由灰色或黑色的硅質巖制作而成。同時,還發現了一處新石器時代早期古人類文化的古石丘墓葬群,距今約7500年,占地面積約400平方米,這對于研究古人類活動及其居住環境變遷有著重要的科學意義。所以說,巴毛窮宗火山也是西藏火山群中最火炏焱燚的一座火山!

牛心山火山位于巴毛窮宗火山的西部,距其約16.7千米,海拔約5117米。火山錐體保存較為完整,長約385米,最寬處約160米,火山噴發活動始于始新世,止于早中新世,噴發類型為中心式噴發。

五尖山火山位于巴毛窮宗火山的北部,距其約2.5千米。火山錐體有5座山峰,火山口輪廓呈不規則形狀,長約1.03千米,寬約0.7千米,東側存有一個巨大豁口。火山海拔約4991米,噴發活動始于始新世,止于早中新世,噴發類型為中心式噴發。火山地貌主要有火山錐、火山頸、火山口和熔巖臺地。火山區巖石類型主要為堿玄巖、碧玄巖、響巖和火山碎屑巖,巖石中肉眼可見的造巖礦物有橄欖石、輝石、斜長石等。

區域構造應力場反演結果表明,巴毛窮宗火山群分布區整體處于南西西-北東東向擠壓的構造地貌格局之中。瑪爾蓋茶卡全新世走滑斷裂穿過火山區,斷裂傾角約90°,滑動速率約8毫米/年。據現有的地震與火山監測資料顯示,火山區內發生的地震事件以天然構造型微地震為主,其中瑪尼區域1997年11月8日發生了7.5級大地震,2011年5月24日發生了4.2級有感地震(資料來源:中國地震局火山研究所、西藏自治區地震局、青海省地震局、遼寧省地震局和中國地震臺網中心)。地球物理勘探資料顯示,巴毛窮宗火山區底部的地殼厚度約58±6千米,中下地殼深度范圍內普遍存在低速層,低速層的存在是由深部地幔物質上涌至中下地殼發生部分熔融所致。火山區內發育有瑪尼冷泉,泉水不斷地從火山熔巖裂隙中涌出,泉水富含鋰離子(Li+)、二氧化碳(CO2)、氡氣(Rn)等。巖石地球化學研究表明,巴毛窮宗火山群的噴發與區域擠壓構造環境、地幔物質上涌、殼幔混合、上地幔部分熔融、巖漿補給與混合及巖漿分離結晶均有關聯。

印度尼西亞喀拉喀托大型活火山(左圖)、中國長白山天池大型活火山(中圖)和意大利埃特納大型活火山(右圖)(均為原創圖件)

印度尼西亞喀拉喀托大型活火山(左圖)、中國長白山天池大型活火山(中圖)和意大利埃特納大型活火山(右圖)(均為原創圖件)

中國西藏自治區巴毛窮宗火山熔巖(上左一,圖源于網絡)、中國吉林省長白山天池火山粗面巖(上右一,原創圖件)、中國吉林省老虎山火山堿玄巖(下左一,原創圖件)和意大利埃特納火山玄武質火山碎屑巖(下右一,原創圖件)

中國西藏自治區巴毛窮宗火山熔巖(上左一,圖源于網絡)、中國吉林省長白山天池火山粗面巖(上右一,原創圖件)、中國吉林省老虎山火山堿玄巖(下左一,原創圖件)和意大利埃特納火山玄武質火山碎屑巖(下右一,原創圖件)

與其說印度尼西亞喀拉喀托大型活火山、中國長白山天池大型活火山和意大利埃特納大型活火山書寫著地球的年輕歷史,那么巴毛窮宗火山不僅是極寒、缺氧、百里無人煙的極端之境,更是解碼“世界屋脊心跳”的終極密鑰!如果說中國長白山天池火山粗面巖在四季的輪回中,每一幀都是大自然的絕美畫卷;中國吉林省老虎山火山堿玄巖沉靜地佇立在大地之上,每一處起伏都彰顯堅韌力量;意大利埃特納火山熔巖與火山碎屑巖濃聚著古老神韻,散發著震撼人心的神秘魅力;那么中國西藏自治區巴毛窮宗火山熔巖則歷經了歲月沉淀,仿佛在訴說著青藏高原的遠古傳奇!

補充科普:

青稞是禾本科、大麥屬的一年生禾谷類作物,耐寒性強,生長期短,高產早熟,可分為春青稞和冬青稞。青稞主要集中分布在中國青藏高原、非洲大陸北部高原、南美洲安第斯高原等地區。在我國青稞主要分布在西藏自治區、青海省、四川省、云南省、甘肅省等地。其中,青藏高原是我國青稞的主要產區,占全國青稞種植面積的98%以上。

青稞的籽粒通常無外殼包裹,植株形態與大麥近似,因其內外穎殼分離,籽粒裸露,故又稱裸大麥、元麥和米大麥。青稞在青藏高原地區具有悠久的栽培歷史,距今已有3500多年。青稞的籽粒蛋白質含量高達11.31%,高于水稻、玉米等谷物,膳食纖維含量居谷類作物首位,含有多種有益人體健康的微量元素,如鈣、磷、鐵、銅、鋅、硒等,β-葡聚糖含量也較高,范圍值在3.66%-8.62%。青稞的支鏈淀粉含量范圍普遍在74%-78%,一些培育的新青稞品種支鏈淀粉可以接近100%。

青稞是制作糌粑(zān ba)的主要原料,糌粑在藏語中意為“捏合的炒面”,是青藏高原獨有的主食形態。傳統糌粑以青稞為主原料,通過清洗、晾干、炒熟、磨粉制成。豌豆糌粑則是以豌豆為原料加工而成,具有豆類的香氣。糌粑營養豐富,發熱量大,充饑御寒,攜帶方便,其營養價值比稻米、玉米和一般小麥還要高。另外,青稞還可以用于釀酒和制作成麥片粥、面餅、饅頭等。

農業種植的青稞和烹飪熟的青稞餅(上右一為原創圖件,其余均源于網絡)

農業種植的青稞和烹飪熟的青稞餅(上右一為原創圖件,其余均源于網絡)

本期科普結束!小伙伴們,我們下期見!

本期參考文獻:

[1] 范樂夫. 羌塘巴毛窮宗新生代火山巖地球化學特征及巖石圈構造演化[D]. 長春: 吉林大學, 碩士論文, 2015.

[2] 周永勝, 李建國, 王繩祖. 用物理模擬實驗研究走滑斷裂和拉分盆地[J]. 地質力學學報, 2003, 9(1): 1-13.

[3] 葉希青, 徐智濤, 孫立影, 等. 吉林老虎山火山區中新世堿玄巖成因及其構造意義[J]. 地球科學, 2024, 49(4): 1352-1366.

[4] 劉燊, 胡瑞忠, 遲效國. 藏北高原新生代火山巖地球化學系列劃分及成因分析[J]. 高校地質學報, 2003, 9(2): 279-292.

[5] 李建彪, 甘衛軍, 冉勇康, 等. 青藏高原東部構造塊體的運動學及形變特征分析[J]. 西北地震學報, 2006, 28(2): 97-103.

[6] 徐智濤, 孫立影, 李忠偉, 等. 龍崗火山區早更新世玄武質熔巖成因及其構造意義: 來自Rb-Sr同位素定年, 元素地球化學及Pb同位素證據[J]. 吉林大學學報: 地球科學版, 2023, 53(3): 887-903.

[7] 孫鑫喆. 瑪尼地震與玉樹地震發震斷層的破裂特征與復發模型[D]. 北京: 中國地震局地質研究所, 博士論文, 2016.

[8] 郝勇. 青稞β-葡聚糖提取純化工藝研究[D]. 蘭州: 蘭州大學, 碩士論文, 2011.

[9]單新建, 屈春燕, 馬瑾. 衛星熱紅外觀測與發震斷層不同段落交替活動特征分析[J]. 大地測量與地球動力學, 2005, 25(2): 58-62.

[10] Zhang, H.P., Zhang, P.Z., Prush, V., et al. Tectonic geomorphology of the Qilian shan in the northeastern Tibetan plateau: Insights into the plateau formation processes[J]. Tectonophysics, 2017, 706: 103-115.

[11] Zhao, W.B., Guo, Z.F., Zhang, M.L., et al. Continental subduction and the deep carbon cycle in northern Tibet[J]. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 2025, 130(1): e2024JB028999.

[12] Xu, Z.T., Sun, L.Y., Ye, X.Q., et al. U–Pb geochronology and geochemistry of dikes in the Changbaishan Tianchi volcanic field (NE China) and their relations with the coeval Jingbohu and Longgang monogenetic volcanic fields[J]. International Geology Review, 2023, 66(3): 814-831.

本期作者:徐智濤 吉林省地震局 中國地震局地質研究所 意大利地球物理與火山研究所(羅馬、那不勒斯和卡塔尼亞分部) 高級工程師/博士

孫立影 吉林省地震局 吉林長白山火山國家野外科學觀測研究站 工程師

葉希青 中國地震局火山研究所 吉林長白山火山國家野外科學觀測研究站 工程師

李萌萌 中國地震局火山研究所 中國地震局預測研究所 工程師

Eugenio·N 意大利卡拉布里亞大學 生物、生態與地球科學學院 教授/博士

江永曲吉 西藏自治區地震局 西藏拉薩地球物理國家野外科學觀測研究站 助理工程師

徐智愷 中國科學院海洋研究所 深海極端環境與生命過程研究中心 助理研究員/博士后

Salvotore·G 意大利卡塔尼亞埃特納火山觀測站 高級研究員/博士

焉恒琦 吉林省地震局 延邊大學 助理工程師

Sveva·R·M 意大利那不勒斯維蘇威火山觀測站 佛羅倫薩大學 博士

Stefano·C 意大利那不勒斯維蘇威火山觀測站 高級研究員/博士

張玙 中國地質調查局 成都地質調查中心 高級工程師

潘波 吉林長白山火山國家野外科學觀測研究站 中國地震局活動構造與火山重點實驗室 中國地震局地質研究所 研究員/博士

李濤 新疆帕米爾陸內俯沖國家野外科學觀測研究站 中國地震局地質研究所 研究員/博士

馬璽 地震動力學與強震預測全國重點實驗室 中國地震局地質研究所 副研究員/博士

石峰 山西太原大陸裂谷動力學國家野外科學研究站 中國地震局地質研究所 副研究員/博士

尹昕忠 西藏拉薩地球物理國家野外科學觀測研究站 中國地震局地質研究所 高級工程師

王子衿 吉林省震災風險防治中心 吉林省地震局 助理工程師

郭炎 吉林省地震局 成都理工大學 助理工程師

徐川 成都理工大學 地球物理學院 副教授/博士后

付姝 吉林省地震局 財務與國有資產管理中心 中級會計師

陳兆新 吉林省地震局 信息中心(應急服務中心) 工程師

劉朝陽 中國科學院 廣州地球化學研究所 助理研究員/博士后

楊帆 吉林農業大學 資源與環境學院 高級工程師/博士

Ailin·P 阿根廷國家空間活動委員會 阿根廷國家科學與技術研究理事會 助理研究員/博士

聲明:本期文中所有圖片及文字均為公益科普,不存在任何商業價值。

該文章由吉林省地震局青年科技發展課題(JZQ202512、JZQ202506、JZQ202501和JZQ202515)和我國大地震基礎資料整編及《中國大地震科學志》編研項目(2023FY101500)公益性項目聯合資助。

來源: 中國地震局火山研究所 徐智濤

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國地震局火山研究所 徐智濤

中國地震局火山研究所 徐智濤