每年七月下旬至八月上旬,我國正式進入“七下八上”防汛關鍵期。通常“七下八上”也被稱為“華北雨季”,這主要是因為此時段降水主要影響華北地區(包括內蒙古、河北、山西、北京、天津)、東北南部和黃淮的山東、河南等地。“七下八上”期間,我國北方尤其是華北及東北地區降水天氣明顯增多,易出現洪澇及次生災害,如城市內澇、山洪、山體滑坡、泥石流等;同時南海和西北太平洋的臺風活動進入活躍期,沿海地區易受臺風、降水和風暴潮影響。

在此期間,北方地區則開始頻繁經歷降水天氣過程,通常僅一個月左右,北方地區降水量會達到全年雨量的三分之一左右。華北、黃淮地區、東北等地也都迎來一年中最集中的降水時段。

**為何“七下八上”對北方地區影響這么大?這與副熱帶高壓密切相關。**每年7月下旬前后,夏季風的北邊緣推進至華北地區;同時,副熱帶高壓脊線位置相對穩定地維持在北緯25°以北,它像一個水汽“傳送帶”,借助西南側的西南氣流或偏東氣流,將洋面上的水汽源源不斷地向北輸送,為華北地區提供了充足的水汽條件。暖濕氣流一旦與東移南下的冷空氣相遇,就容易形成強降水或持續性降水。

**此外,“七下八上”期間華北地區的強降水還離不開地形的“推波助瀾”——太行山脈呈南北走向橫亙于華北中部,是黃土高原與華北平原的天然分界線,對華北天氣系統(尤其是暴雨)影響顯著。**北京2016年7月19日至21日的暴雨,就與太行山脈對水汽、暖濕氣流的強迫抬升有關。燕山、山東半島的山脈等地形因素同樣對“七下八上”期間的降水起到極其關鍵的作用。

**因“七下八上”與西北太平洋臺風活躍期重疊,北方地區還面臨臺風北上的嚴峻形勢。**臺風自身攜帶大量水汽,一旦在防汛關鍵期北上,暖濕氣流遇到南下的冷空氣,再疊加太行山、燕山等山脈的地形抬升作用,就會產生大范圍極端強降水,在暴雨承載力較弱或地質脆弱區,易引發山洪、山體滑坡、泥石流和積澇等災害。例如,2023年第5號臺風“杜蘇芮”登陸后,其殘余環流繼續北上,造成山東、京津冀及遼寧等地大范圍強降水。

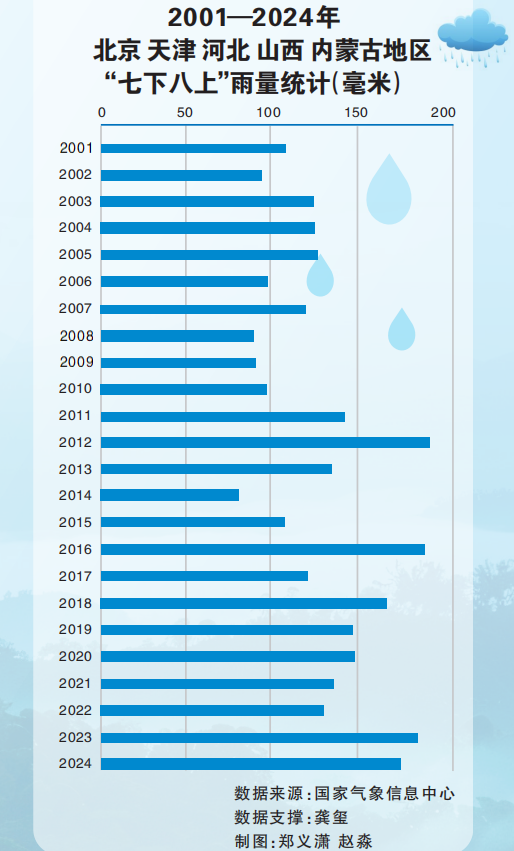

2001至2024年,北京、天津、河北、山西、內蒙古地區“七上八下”雨量統計圖 圖片來源:中國氣象報

**今年,華北雨季從7月5日開始,較常年偏早13天,為1961年以來最早。**7月以來多雨區北抬,華北地區及內蒙古等地降水偏多明顯。7月以來,西北太平洋和南海海域有7個臺風生成,其中3個登陸我國,比常年同期偏多1.2個;第4號臺風“丹娜絲”于7月7日至8日先后登陸我國臺灣和浙江,路徑曲折、強降水范圍廣、雨量大;第6號臺風“韋帕”于7月21日先后登陸廣東臺山和陽江,給華南地區和浙閩沿海帶來強風雨影響。

“七下八上”期間,一需防范暴雨洪澇風險,加強河流、湖泊、水庫水位監測及防洪設施安全保障;降水偏多會增大城市排水系統壓力,需提前檢查維護排水設施,預防積澇災害;強降水疊加效應可能導致道路濕滑、積水風險和電力設施故障率升高,需強化安全管理和應急保障。二需防范降水引發的滑坡、泥石流等地質災害,重點加強地質災害隱患點的監測和預警,強化山區、橋梁等高風險區域巡查和管控。三需防范臺風登陸帶來的暴雨洪澇、大風和風暴潮等災害,因地制宜做好應對工作。

來源: 中國氣象報社

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

四川科技館

四川科技館