作者:錢維宏 北京大學物理學院

在人類文明的長卷中,釀造技藝恰似一顆貫通古今的明珠 —— 它既沉淀著先民與自然對話的傳統智慧,又閃爍著人類對物質運動規律的探索光芒。從遠古的咀嚼發酵到手工揉面、人工踩曲,再到現代機械制曲,每一次工藝迭代,都是對 “粒子運動與生命代謝” 協同規律的深化認知與巧妙運用。今天,就讓我們穿透時光的薄霧,解碼釀造世界里的趣味故事、科學原理與動力學奧秘。

一、釀造:一場穿越千年的 “轉化實驗”

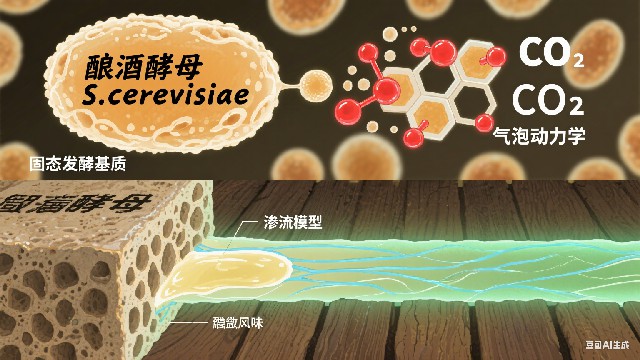

釀造,或許是人類最早掌握的 “生物轉化技術”。那些看似神奇的蛻變 —— 糧食化作甘醇,淀粉轉為酒香 —— 實則是微生物主導的有序代謝:淀粉先分解為糖,糖再發酵為酒精與風味物質。這場持續千年的 “實驗”,始終圍繞一個核心命題:如何通過外力干預,讓粒子運動與微生物代謝達成更高效的協同。

古代先民偶然發現:嚼碎的谷物在溫暖潮濕的環境中會漾出特殊香氣,這便是最早的咀嚼法發酵。這種 “原始” 方法藏著樸素的智慧 —— 牙齒的研磨讓谷物顆粒破碎,為唾液中的微生物與酶打開了接觸底物的通道。后來,手工揉面、人工踩曲等技藝相繼出現,不僅提升了轉化效率,更通過外力的精準調控,為酒體注入了更豐富的風味層次。

如今,機械制曲已成為規模化生產的主流,它以標準化參數控制粒子碰撞的強度與頻率,實現了品質的穩定輸出。但傳統工藝的獨特魅力從未褪色:人工踩曲的 “外緊內松” 結構、手工揉面的 “力道韻律”,這些由人體感知調控的外力模式,總能釀出機械難以復制的復雜風味 —— 仿佛每一滴酒,都凝結著釀酒人對 “力與生命” 的深刻領悟。

二、釀造背后的動力學密碼:力、粒子與微生物的共舞

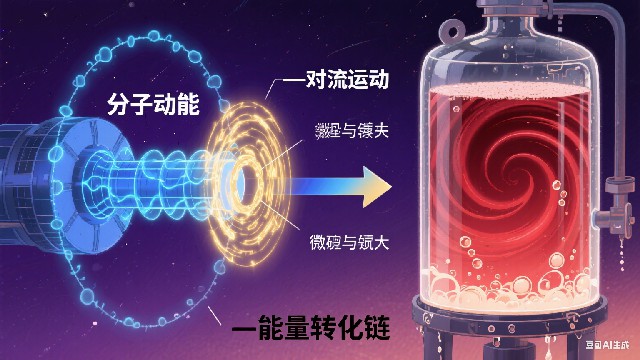

釀造的本質,是一場 “力驅動下的生物化學反應”。從手工操作到機械加工,所有工藝的核心都指向同一個目標:通過控制粒子碰撞的角度、強度與頻率,為微生物創造最優的代謝環境。碰撞的強度與頻率決定能量大小,而碰撞的角度則影響能量的分布密度 —— 這些物理參數,最終會轉化為微生物的 “生存密碼”。

當牙齒咀嚼、雙手揉面或雙腳踩曲時,人體施加的力會引發糧食粒子的多角度碰撞:可能是 180 度的迎面沖擊,也可能是 90 度的正交擠壓,或是其他角度的摩擦研磨。這些碰撞產生的能量,一方面讓顆粒破碎(增大比表面積,便于微生物 “覓食”);另一方面重塑物料結構 —— 而結構,直接決定了微生物的生存微環境。

以人工踩曲為例:雙腳的壓力與摩擦讓曲料形成 “外緊內松” 的梯度結構。外層緊實區域氧氣少、溫度低,適合耐厭氧微生物繁衍生息;內層疏松區域氧氣充足、溫度高,利于好氧菌活躍代謝。這種由粒子碰撞力度差異形成的 “微環境分層”,讓多種微生物各展所長,最終賦予酒體 “焦香 - 醇香 - 酯香” 的復合風味。它們與“醬香 - 濃香 - 清香”之間的聯系在于都是描述白酒香氣的重要術語,且在不同香型的白酒中有著不同的表現和層次。

機械制曲則走了另一條路徑:通過攪拌槳的剪切力與壓輥的正壓力,實現粒子碰撞強度與方向的標準化。這種 “均勻受力” 模式讓曲料結構一致,微生物代謝更同步,雖風味層次相對單一,但穩定性極強 —— 批次差異可控制在 5% 以內,遠低于人工踩曲的 15%-20%。

三、釀造工藝的趣味動力學:從人體到機械的 “力傳遞藝術”

(一)咀嚼法發酵:牙齒與唾液的 “初加工默契”

作為人類最古老的釀造智慧,咀嚼法的動力學邏輯藏著巧妙的協同。當牙齒以不同角度擠壓、研磨谷物時,顆粒間的碰撞會扯斷淀粉分子鏈,讓原本致密的結構變得疏松,比表面積瞬間增大 —— 這就像為后續的生物反應打開了 “快速通道”。與此同時,唾液中的淀粉酶隨著咀嚼動作均勻附著在顆粒表面,像一把把精準的 “分子剪刀”,提前剪開淀粉分子,啟動初步糖化;而唾液中天然存在的鏈球菌、乳酸菌等微生物,則趁機在破碎的顆粒間隙中 “安營扎寨”,為后續發酵儲備 “生力軍”。

這種 “人體自帶的加工系統”,本質是牙齒的力學作用(碰撞角度、研磨強度)與唾液的生物活性的完美耦合,完成發酵前的 “預處理”。就像母親用咀嚼后的食物喂養嬰幼兒時,那份混合著體溫與微生物的 “初加工”,既傳遞著血脈相連的關愛,也暗合了最原始的生物轉化邏輯。可以說,咀嚼法是人類最早 “讓力學與生物學共舞” 的實踐。

(二)手工揉面:雙手掌控的 “力與微生物平衡術”

揉面看似是簡單的物理動作,實則是通過雙手的力道變化,調控微生物的生存節奏。當手掌推、拉、壓面團時,面粉顆粒會在力的作用下發生多方向碰撞:縱向的拉伸讓顆粒間形成細密縫隙,為酵母菌引入呼吸所需的氧氣;橫向的擠壓則讓顆粒緊密結合,鎖住面團中的水分與糖分 —— 這種動態受力過程,恰似在為微生物打造 “營養均衡的家園”。

經驗老到的操作者能通過指尖的觸感判斷面團的 “受力狀態”:力道太輕,顆粒碰撞不足,微生物與面粉中的糖、蛋白質接觸不充分,發酵就會 “懶洋洋” 地拖延;力道過重,過度擠壓會破壞面團中的孔隙結構,微生物失去 “活動空間”,風味物質的生成自然受限。這也是為什么手搟面的筋道、手工饅頭的麥香總讓人念念不忘 —— 那是雙手對 “力的平衡感” 的精準把控,是人工與微生物的一場 “無聲對話”。

(三)人工踩曲:雙腳塑造的 “微環境分層密碼”

人工踩曲是釀造工藝中最具 “人體力學美感” 的環節。釀酒女工通過雙腳的踩踏節奏(輕重、頻率),讓曲料粒子發生復雜的角度碰撞:兩只腳掌的壓力形成 “正交碰撞”,配合身體重心的轉移,將曲料壓出獨特的 “龜背形”,讓曲塊外層緊實如盾;腳跟與腳尖的摩擦則產生 “側向力”,在內層保留疏松的孔隙 —— 這種 “外緊內松” 的結構,本質是通過粒子碰撞的角度與強度差異,在曲塊內部構建出 “氧氣梯度” 與 “溫度梯度”。

外層緊實區域氧氣少、散熱慢,耐高溫的芽孢桿菌在此 “安家”,默默生成焦香物質;中層孔隙適中,氧氣與溫度平衡,酵母菌在此 “活躍工作”,代謝出醇厚的酒香;內層疏松區域氧氣充足,乳酸菌等微生物 “熱鬧繁殖”,催生清新的酯類物質。當堆房發酵完成后,掰開的曲塊剖面會呈現出如大熊貓眼圈般的美妙分層,每一圈顏色的暈染,都是不同微生物 “寫下” 的芳香日記。正是這種由 “力的差異” 造就的分層環境,讓酒體風味實現了 “焦香 — 醇香 — 酯香” 的多層疊加,豐富得像一首立體的味覺詩。

(四)機械制曲:參數化控制的 “標準化動力學”

現代機械制曲用工業邏輯重構了 “力的傳遞”—— 通過精準的參數設計,將抽象的 “力” 轉化為可量化的指標。攪拌槳的轉速(通常每分鐘 30-50 次)控制粒子碰撞的頻率,確保每一顆糧食都能均勻受力;壓輥的壓力設定碰撞強度,讓顆粒破碎得恰到好處;刀片的角度(多為 45 度斜向剪切)固定碰撞方向,避免受力不均。這種 “標準化受力” 模式,讓糧食粒子均勻破碎、混合,最終形成結構一致的曲料。

機械制曲的核心優勢在于 “穩定性”:通過控制碰撞的角度、強度與頻率,讓微生物處于均一的代謝環境中,發酵過程像鐘表一樣精準可控,批次間的風味差異能控制在 5% 以內。但也正因曲塊形成時受力方向相對單一,微生物的生存環境更 “簡單純粹”,代謝產物的種類相對有限,所以風味層次雖不如傳統工藝復雜,卻勝在純凈統一,更適合規模化生產的需求。

四、釀造的未來:AI 如何續寫 “動力學傳奇”

當人工智能遇上傳統釀造,一場 “精準復刻與創新突破” 的融合正在上演。AI 的核心價值,在于將傳統工藝中 “難以量化的力學經驗” 轉化為可建模的動力學參數,讓粒子碰撞與微生物代謝的協同更高效。

· 力場模擬:通過傳感器記錄人工踩曲時雙腳的壓力分布(如前掌 30%、腳跟 70%)、咀嚼時牙齒的角度變化(平均咬合力 300-500 牛,碰撞角度 60-120 度),AI 可構建三維力場模型,指導機械模擬 “類人體力學” 的粒子碰撞模式,讓機械也能 “學會” 手工的力道韻律。

· 微環境優化:基于大數據分析粒子碰撞強度與微生物群落的關聯(如碰撞強度增加 10%,酵母菌活性提升 15%),AI 能動態調整機械參數,為不同菌種定制最優生長環境 —— 比如為芽孢桿菌創造 “高溫微區”,為乳酸菌保留 “富氧孔隙”。

· 風味預測:通過機器學習海量 “碰撞參數 - 風味物質” 數據,AI 可提前預測酒體風味(如正交碰撞占比高時,醬香與酯香物質的比率會呈現特定規律),實現 “定向釀造”—— 想要突出焦香便強化外層碰撞,想要凸顯酯香則優化內層孔隙。

未來的釀造,或許不再是 “傳統與現代” 的對立,而是 AI 通過精準解析動力學規律,讓手工技藝的精髓得以量化傳承,同時實現效率與品質的雙重突破。也許,一個基于固體粒子和液體粒子正交碰撞理論的釀造動力學思想,類似濕氣流正交碰撞形成龍卷風的動力學思想[1,2]那樣,會建立起來。

五、結語:力與生命的千年對話

從咀嚼法發酵中牙齒與唾液的默契配合,到人工踩曲時雙腳對力的精妙掌控;從機械制曲的標準化參數,到 AI 對動力學模型的深度解構 —— 釀造工藝的發展史,本質是人類對 “力如何驅動生命活動” 的認知史。

那些由牙齒、手掌、雙腳施加的力,那些糧食粒子的碰撞與摩擦,最終都轉化為微生物的代謝動力,凝結成杯中酒的醇厚與芬芳。這背后,是力的傳遞、粒子的運動、生命的代謝在時光中達成的完美平衡。

當我們舉杯時,飲下的不僅是美酒,更是人類用千年智慧寫就的 “動力學詩篇”。而未來,這場關于力與生命的對話,還將在當代AI科技與傳統古法的碰撞中,續寫更精彩的文明篇章。

參考文獻

[1] Qian WH, Du J, Leung JC, Li WJ, Wu FF, Zhang BL (2023) Why are severe weatherand anomalous climate events mostly associated with the orthogonal convergence of airflows? Wea

Clim Extremes https://doi.org/10.1016/j.wace.2023.100633

[2] Qian WH (2025) Expanding force in astronomy and updraft force in meteorology. J Mod Phys 16: 267-285.

來源: 錢維宏

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

錢維宏

錢維宏