盛夏時節,陽光炙烤大地,盛夏時節,陽光炙烤大地,一種看似平常卻可能致命的威脅悄然潛伏——中暑。

每年夏季,醫院急診科都會接診不少中暑患者,其中不乏發展為熱射病(最嚴重的中暑類型)的危重病例。我國重癥中暑的病死率高達10%~15%,若發展為多器官功能衰竭,病死率可高達40%。

令人擔憂的是,很多人對中暑的認知還停留在“曬暈了”,“發燒了”,休息一下、吃點退燒藥就行,導致延誤了救治時機。

中暑不是“普通頭暈”,而是全身器官危機

急性中暑(Heat Stroke)是高溫環境下最嚴重的熱相關疾病,由于人體體溫調節失衡,核心溫度迅速升高(通常超過40°C),并伴隨中樞神經系統功能障礙(如意識模糊、抽搐甚至昏迷)。若不及時救治,可能導致多器官衰竭甚至死亡。

關鍵點:

核心體溫飆升:正常人體溫約37°C,中暑時體溫調節失效,散熱困難。

神經系統損傷:高溫直接損害腦細胞,引發譫妄、昏迷。

為什么會發生中暑?

人體通過出汗、皮膚散熱維持體溫平衡,但在以下情況下易失控:

1.高溫高濕環境:濕度>60%時,汗液難以蒸發,散熱效率下降。

2.劇烈運動:如軍訓、馬拉松等產熱過量。

3.適應能力差:老年人、兒童、慢性病患者(如心臟病、糖尿病)及服用利尿劑、抗抑郁藥等藥物的人群風險更高。

核心機制:

高溫→體溫調節中樞崩潰→核心體溫>40℃→細胞廣泛變性壞死→引發腦水腫、肝腎功能衰竭、DIC(彌漫性血管內凝血),堪比“全身被煮傷”!

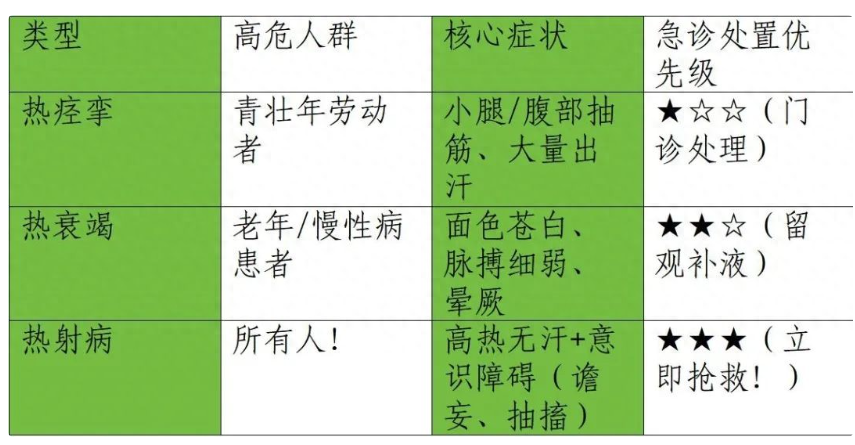

快速識別中暑類型

勞力型熱射病:青壯年運動后突發昏迷,常伴橫紋肌溶解(醬油色尿)。

經典型熱射病:老人獨居家中數日,被發現時高熱昏迷。

急救黃金法則:現場“三快”原則

1.快速降溫(核心!):

脫離熱源:立即轉移至空調房(>25℃環境降溫效率下降50%!)。

物理降溫:

首選:冷水浸泡(冰水浴15分鐘,體溫降幅比扇風快3倍)。

次選:冰袋敷頸/腋/腹股溝+冷水噴灑全身+強力風扇(蒸發降溫)。

目標:10分鐘內將核心體溫降至39℃以下(每延遲1分鐘,死亡率升10%!)。

2.快速評估:

查意識(呼喚無反應?)、測體溫(無體溫計時觸摸皮膚:干燥灼熱=危險!)。

查尿液(呈茶色/醬油色?提示橫紋肌溶解)。

意識清醒者可飲用含鹽(0.1%濃度)或電解質的涼水。

避免酒精、咖啡因(加重脫水)。

3.快速送醫:

撥打120時明確告知“疑似熱射病”,優先調度救護車。

轉運途中持續降溫(車內空調最大+濕毛巾覆蓋身體)。

防勝于救:給公眾的4條“保命建議”

1.高危環境“三避開”:

避開>32℃且濕度>60%的“桑拿天”。

避開10:00-16:00的烈日時段(地表溫度可達60℃!)。

避開密閉無風環境(車內10分鐘升溫20℃!)。

2.補水有講究:

每小時喝200ml含電解質水(運動時加至500ml)。

勿等口渴才喝水(口渴時已脫水2%!)。

3. 特殊人群強化保護:

慢性病患者:降壓藥/利尿劑可能增加風險,咨詢醫生調整劑量。

兒童:永遠不要單獨留車內(即使開窗!)。

4. 互助監測:

戶外工作者“結對子”,互相觀察有無步態不穩、言語混亂等早期癥狀。

破除誤區:急診醫生辟謠

“中暑喝藿香正氣水” → 含酒精加重脫水!首選物理降溫+補液鹽。

“昏迷掐人中能醒” → 錯誤!耽誤降溫時間,加重腦損傷。

“退熱藥可治中暑” → 禁用!對乙酰氨基酚等可能加重肝衰。

“不出汗就不會中暑”→ 錯誤!無汗可能是熱射病信號,更危險!

“年輕人不怕熱”→ 錯誤!勞力型熱射病常見于健康青壯年。

急性中暑是可防可治的“隱形殺手”。掌握科學降溫方法、識別早期癥狀,能大幅降低風險。夏季高溫期間,請密切關注氣象預警,保護自己和家人的健康。

益陽市中心醫院急診科提示:出現高熱+意識不清,立即撥打120!降溫與呼救同步進行!

參考文獻

《熱射病急診診治專家共識(2024版)》及AHA最新指南

湖南醫聊特約作者:益陽市中心醫院 賀拓

關注@湖南醫聊,獲取更多健康科普資訊!

(編輯ZS)

來源: 益陽市中心醫院 賀拓

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

湖南醫聊

湖南醫聊