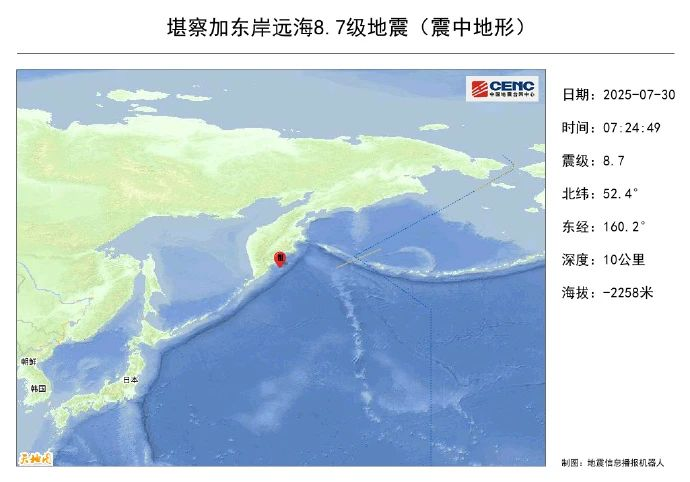

北京時間7月30日7時24分(當地時間7月30日10時24分),俄羅斯堪察加東岸遠海發生里氏8.7級地震,震源深度10千米。堪察加半島地震發生后,我國自然資源部海嘯預警中心也隨機發布海嘯黃色警報。當天18時19分,自然資源部海嘯預警中心發布海嘯警報解除通報。

圖片來源:中國地震臺網

海嘯是沿海國家和地區常見的一種自然災害。它在廣闊的大洋中傳播時不易被察覺,可是當它傳播到海岸上時,就會把能量集中起來,瞬間形成高度超過10米的巨浪,就像一堵巨大的水墻撲面而來,以排山倒海之勢涌上陸地,在濱海地區造成巨大的生命財產損失。

海嘯從預警到警報解除,其中蘊含著怎樣的科學道理?我們又該如何在海嘯來臨之際做好應急避險、保證人身安全呢?

01 海嘯的形成:海底地震是“主兇”

據科學家統計,全世界大約80%的海嘯都發生在太平洋海域。通常海底地震是誘發海嘯的主要因素。當海底發生較大規模的地震時,造成斷層垂直位移(如上盤抬升或下盤沉降),導致海水整體波動,形成長周期波浪。這些波浪在深海傳播時幅面小、速度極快,接近海岸時因水深變淺,波高驟增,形成毀滅性巨浪。

例如,7月30日發生在堪察加半島的地震就是一場海底淺源地震,震源深度僅10千米。因淺源地震因接近地表,能量釋放集中,破壞力最強;相比之下,深源地震雖震級可能更大,但能量隨深度衰減,破壞性較低。

此外,海底火山爆發、海底大滑坡、冰川崩解、隕石撞擊以及核試驗或其他水下爆炸等也可能引發海嘯。

版權圖庫圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

02 海嘯發生前有無前兆?

簡單而言,海嘯的征兆主要有以下兩點:

(1)海水突然下沉,出現快速退潮。

(2)海浪異常,較為整齊,有規律地涌動,而且浪頭很高,像一堵墻一樣。

2004年12月26日,在斯里蘭卡首都科倫坡,兩位當地居民途經被沖到海邊的屋頂碎片。(圖片來源:新華社記者陳占杰攝)

【案例】2004年12 月26 日,印度尼西亞蘇門答臘西北海域近海發生里氏9.3級地震引發一系列毀滅性海嘯。據新聞媒體報道,當海嘯到達泰國之前,一位年僅10歲的小女孩正在該國普吉島的海灘上游玩,她突然發現海水在急速后退,而且還不斷出現許多泡沫。憑借自己在學校里所學的地理知識,這位小女孩預測到將有海嘯發生,于是就急忙讓父母發出警報,呼吁大家逃離海灘。最終,當巨浪沖過來時,他們全部躲在高處幸運地獲救了。

03 如何對海嘯進行預警?

由于海底地震和火山活動是誘發海嘯的最主要因素。因此,只要我們能對海底地震和火山活動進行觀測,一旦發現重大異常及時發出警報,就有可能為人們爭取到珍貴的逃生時間。

目前,海嘯預警主要依賴地震監測網絡(如地震儀、海底傳感器),一旦海底地震發生,地震監測網絡可以及時發出預警信息,提醒人們可能發生海嘯;此外,還可以使用浮標、測量船、衛星等設備實時監測海洋的水位、海浪等海平面變化信息,提高海嘯預警的準確性和時效性。

浮標(版權圖庫圖片,轉載使用可能引發版權糾紛)

04 海嘯警報解除背后的科學原理

7月30日堪察加半島地震發生后,我國自然資源部海嘯預警中心也隨機發布海嘯黃色警報。根據我國《風暴潮、海浪、海嘯和海冰災害應急預案》等有關規定,受地震或其他因素影響,預計海嘯波將會在我國沿岸產生0.3(含)-1米的海嘯波幅,即發布海嘯黃色警報。

當天18時19分,自然資源部海嘯預警中心發布海嘯警報解除通報。原因在于,波在傳播過程中會因能量損耗而逐漸衰減,而且我國大陸以東寬闊平緩的大陸架以及周圍分布眾多島嶼,形成了天然屏障,阻擋了越洋海嘯傳播。在海嘯預警發布后,根據計算和監測,若海嘯波在傳播到預警區域時能量已大幅減弱,監測到海嘯波幅小于0.3米,且預計未來也不會達到更高的警報發布標準,綜合研判后,即可考慮解除海嘯預警。

05 直面海嘯,如何逃生?

當你在海岸邊發現海水出現異常漲落,千萬不要在海邊逗留,更不要趁著海水遠遠退去而跑過去撿魚蝦或看熱鬧,一定要迅速撤離,盡量往陸地高處轉移。

如果收到海嘯警報,無論是否感覺到地震或海面異常,都應立即采取行動,迅速撤離到安全地帶。

海嘯不是一陣海浪,而是一系列的海浪。海浪過后,不可迅速返回海邊!

若來不及躲到高處,就盡量牢牢抓住能夠固定自己的東西(例如海邊大樹)或堅固漂浮物,保護頭部避免受傷。等一陣海浪退去,再趕快往高處轉移。

作者:馬志飛 地質專業高級工程師、中國科普作家協會會員、中國地質學會會員

策劃:翟國慶

出品:科普中國

來源: 科普中國

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國

科普中國