一、基本概述

固碳膠凝材料(carbon-fixing cementitious material)是指自身生產、使用或廢棄處理過程中能與大氣或工業排放中的二氧化碳反應,可將工業固體廢棄物(如礦渣、鋼渣、脫硫石膏等)作為原材料,通過水化或碳化反應形成具有粘結性和一定機械強度的整體。

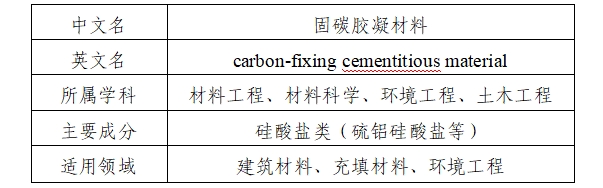

圖1 硅酸鹽類固碳膠凝材料。圖源:參考來源[2]

二、分類信息

三、詳細解釋

固碳膠凝材料由高分子基質與活性固碳組分(如胺基、金屬有機框架或生物酶)構成,可通過三維網絡結構高效吸附二氧化碳,材料中的活性礦物(如游離CaO、MgO)可與二氧化碳反應生成碳酸鹽礦物(如碳酸鈣),實現二氧化碳的穩定封存。作為碳捕獲與封存(CCUS)技術體系中的創新材料,其同時具備高吸附容量與可調控的理化特性,兼具環境效益與產業化潛力的雙重特征,是應對氣候變化的新型功能材料。

固碳膠凝材料的核心價值在于將工業排放的二氧化碳轉化為穩定的礦物碳酸鹽,同時替代傳統高碳排放的水泥,助力實現“雙碳”目標。在性能方面,固碳膠凝材料具備與水泥類似的水化硬化特性,性能與水泥的技術指標要求相匹配,可用于制備混凝土。其抗氯離子滲透、抗凍融、抗硫酸鹽侵蝕、抗收縮等耐久性能均優于國家標準,可廣泛應用于礦山充填、巖土工程、生態修復等領域。

固碳膠凝材料的利用遵循資源高效利用與污染最小化原則,推動循環經濟發展,可轉化為建材、生態肥料等產品,實現變廢為寶,從而減少天然資源的消耗。

四、應用領域/前景

固碳膠凝材料的應用領域廣泛,涵蓋工業脫碳、生態修復、綠色建筑、能源轉化等多個領域,并取得應用成果。

在工業脫碳領域:可以用于燃煤電廠、鋼鐵廠等高排放行業的煙道氣處理,通過模塊化膠凝捕集裝置實現二氧化碳原位分離,捕集效率較傳統胺液法提升約30%~50%。如光熱響應型膠凝材料,可利用太陽能驅動二氧化碳“吸附-脫附”循環,降低再生能耗。

在生態修復領域:可制成土壤固碳調理劑,通過微孔結構固定土壤有機碳,提升農田碳匯能力,實驗數據顯示可減少30%以上碳排放;可與微生物協同作用,構建人工濕地固碳系統,同步處理污水與封存二氧化碳。

在綠色建筑領域:可替代傳統混凝土骨料,開發二氧化碳礦化膠凝建材,每噸產品可固化200~300kg二氧化碳;作為建筑保溫材料,其內部封存的微氣囊結構兼具隔熱與固碳雙重功能。

在能源轉化領域:固碳凝膠在集成電催化中作用顯著,其多孔結構和極性官能團可強化二氧化碳吸附與活化;大比表面積能分散催化劑,提升活性位點利用率;摻雜導電材料后可促進電子與離子傳輸;化學穩定性和機械柔性有助于增強集成系統穩定性與兼容性,還能協同優化電子-離子傳導及反應環境,尤其在二氧化碳電催化還原等場景中作用突出,可將捕獲的二氧化碳直接轉化為甲酸、乙烯等化工原料。目前,轉化率達85%以上的實驗裝置已進入中試階段。

在固碳膠凝材料行業中,技術創新是推動行業發展的關鍵因素。隨著科技進步和應用需求的多樣化,膠凝材料行業不斷加大研發投入,推動新材料、新工藝、新技術的研發和應用。例如,全固廢低碳膠凝材料的研發和應用就是近年來膠凝材料行業的一大亮點。這類材料以各類冶金廢渣為主要原料,通過特定的工藝和技術制備而成,具有與傳統水泥相似的性能,但生產成本更低,環保效益更顯著。全固廢低碳膠凝材料的推廣和應用,不僅有助于解決廢渣處理問題,還能有效降低建筑業的碳排放,推動行業向低碳、環保方向轉型。

政策布局與技術創新協同發力,為固碳膠凝材料融入綠色制造體系帶來強大生命力。2022年2月,國家發展改革委、工業和信息化部、生態環境部、國家能源局聯合發布關于《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南(2022年版)》(發改產業〔2022〕200號),將“新型固碳膠凝材料制備及窯爐尾氣二氧化碳利用關鍵技術”作為我國水泥行業降碳改造升級的重要工作方向之一。

目前,全球已有17個國家將固碳材料納入碳中和戰略規劃。市場研究預測,到2035年全球固碳膠凝市場規模將超千億元,年復合增長率達25%~30%。隨著鈣循環、雙極膜電滲析等新型固聯技術的成熟,配合碳交易價格機制的完善,該材料有望在水泥、石化等高碳行業率先實現百萬噸級應用,成為碳中和產業鏈的核心環節。

未來,中國固碳膠凝材料將繼續保持穩步增長的趨勢。一方面,隨著基礎設施建設和房地產行業的持續發展,固碳膠凝材料的需求將持續增長;另一方面,隨著環保政策的加強和消費者環保意識的提高,綠色、低碳、環保型膠凝材料將成為市場的主流產品。同時,固碳凝膠行業還將不斷加強技術創新和智能化發展,提高產品的性能和品質,降低生產成本,滿足市場的多元化需求。此外,面對全球化的市場格局,中國膠凝材料行業也將加強國際合作與交流,推動產品走向國際市場,提升國際競爭力。

五、綠色應用難點

目前,固碳膠凝材料的規模化應用受限于三大核心問題:

一是長效穩定性問題:復雜工況下膠凝結構的機械強度衰減(>20%);

二是經濟可行性問題:單位捕集成本需從現有80-120美元/噸降至40美元以下;

三是再生循環性問題:多次循環后吸附容量下降超30%。因此,固碳膠凝亟須突破規模化應用技術。

針對這三大問題,可能突破路徑有開發仿生礦化膠凝、構建自修復網絡結構、耦合人工智能優化反應器等。

本詞條貢獻者:

董文鈞 北京科技大學材料科學與工程學院教授

本詞條審核專家:

任 磊 內蒙古科技大學稀土產業學院副院長、副教授,內蒙古杰出青年基金獲得者

參考來源:

[1] 中華人民共和國國家發展改革委,工業和信息化部,生態環境部,國家能源局.《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南(2022年版)》(發改產業〔2022〕200號).2022.

[2] 劉志超,王發洲,胡曙光.固碳膠凝材料研究進展[J].硅酸鹽學報, 2023, 51(5):1234-1245.

來源: 科普中國

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國

科普中國