編者按:習近平總書記指出,“科學普及是實現創新發展的重要基礎性工作。”為助力高水平科技自立自強,中國科協科普部聯合光明網推出“院士高端科普”欄目,邀請各領域院士就我國當下熱點科技問題給予權威解答,服務引導更多科技工作者提升科研科普能力,促進全民科學素質提升,為科技強國建設貢獻科普力量。#千萬IP創科普

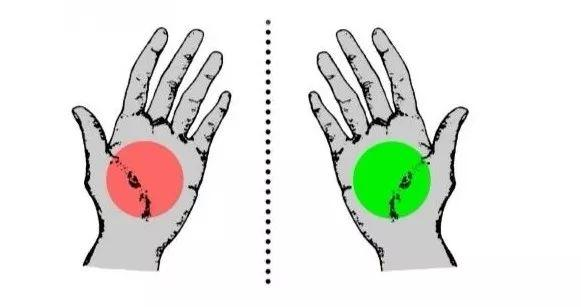

在化學世界里,有一類特殊的化合物,它們有兩個鏡像異構體,像人類的左右手,互為鏡像卻無法重疊,這就是手性化合物。就像左手戴不上右手的手套,這對“孿生兄弟”雖模樣相似,性質卻可能天差地別,而這種差別在藥物領域尤為明顯。

在我們常用的藥物里,超過一半是手性藥,這些藥使用的是手性化合物單一鏡像異構體。手性化合物的兩個鏡像異構體通常具有不同的生理活性,會對身體產生完全不同的影響。比如,左手構型能治病,右手構型或許毫無作用,甚至危害健康。

在傳統催化中,手性分子的兩個鏡像異構體總是等比例出現,人們不得不費盡周折,將其分離,這就是化學拆分。化學拆分既費時,又浪費原料。不對稱催化則是通過使用手性催化劑來實現不對稱合成,其神奇之處在于手性催化劑能像一臺精準的“機器”,能選擇性地合成我們需要的單一鏡像異構體。這種精準、高效地創造手性分子是科學家一直以來的夢想和追求。

經過半個多世紀的發展,不對稱催化取得了輝煌的成就,第一個突破就是發現了手性金屬催化劑,它就像給研究裝上了“加速器”,讓不對稱催化的研究速度大幅提升,也使科學家們找到了很多高效的手性催化劑。

但由于手性金屬催化劑經常要用到貴金屬,而貴金屬在地球上的儲量是固定的,隨著綠色環保和可持續發展的需求越來越迫切,科學家又找到了不使用金屬的手性有機小分子催化劑。這兩項工作都獲得了諾貝爾化學獎。最近,科學家們又把目光投向了生物催化劑,就是通過向“酶”學習或者改造“酶”,找到新的手性催化劑。

20世紀90年代,我選擇回國,目的就是希望做出中國人自己的手性催化劑。20多年來,我和我的團隊專注于一件事,那就是尋找更高效高選擇性的手性催化劑。比如,別人使用1%的催化劑,我們能否使用千分之一甚至萬分之一的催化劑;別人合成單一鏡像異構體做到了90%的選擇性,我們能否做到99%的選擇性。

我們把研究過程比作“搭積木”,以骨架為基礎,通過調控電子效應和立體效應,不斷修飾、優化。失敗是常態,設計出的催化劑經常是無活性或者無選擇性,那就推倒重來,再設計、再試驗。經過多年潛心鉆研,我們終于設計合成了一類新型手性螺環配體。在此基礎上,我們又發展了一系列選擇性好、效率高、適應性強的手性螺環催化劑,這類手性螺環催化劑被國際同行稱為“周氏催化劑”。如今,已經應用于數百個不對稱合成反應和許多手性藥物的合成。

常有人問我“從0到1”的跨越是不是很辛苦,但我從未這樣想過。化學是創造新物質的科學,而創造的價值,在于被他人、被社會所用。能為科學進步添磚加瓦是何等幸福的事情,何來“辛苦”?

真正的科研不是為了發文章,而是解決真問題。如果只想著發文章,幾十年下來可能只留下一堆論文,卻沒有解決一個真正的科學問題,沒有創造出為他人所用的物質、方法或者理論。依我看,這是浪費了自己的才華。衡量科研價值的關鍵,是創造的東西是否被他人采用,是否推動了科學的進步。

當然,在解決科學問題的過程中,自然會產出文章。即使是所謂“失敗”的研究,也會產生論文。比如合成復雜的天然產物往往需要幾十步反應,過程中失敗是常態,可能在20步時走不下去了,也可能在30步時卡殼。但這些“失敗”里蘊藏著價值,哪怕只走了20步,只要關注的是重要科學問題,合成出了從未有人做過的中間體,這也是值得發表的階段性成果。

如今,我國化學研究的水平已經進入了世界先進行列,但最冒尖的原始創新還比較少,這是我們今后必須要突破的難題。在不對稱催化領域,還沒有一種催化劑能夠“包打天下”,仍有更多高效、高選擇性的手性催化劑等待發掘。

(本文系未來科學大獎十周年慶典期間光明網采訪周其林院士的內容,記者蔡琳、宋雅娟采訪整理)

來源: 科學報國正當時

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科學報國正當時

科學報國正當時