出品:科普中國

作者:欒春陽 王雨桐(清華大學物理系博士)

監制:中國科普博覽

1887年,德國物理學家海因里希·魯道夫·赫茲正致力于通過電火花放電實驗,驗證麥克斯韋方程預言的電磁波是否存在。

為更清晰地觀察電火花放電現象,赫茲特制暗箱,將接收電磁波的接收器置于其中,卻意外發現接收間隙的放電火花變暗。

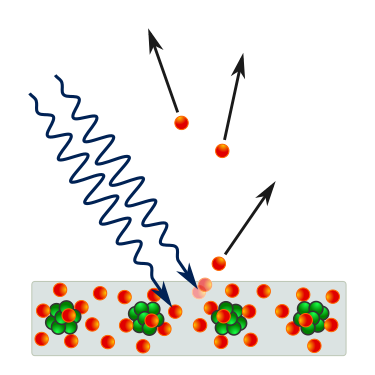

“光電效應”的示意圖

(圖片來源:Wikipedia)

經進一步研究,赫茲發現電火花放電變暗,不是因暗箱屏蔽環境電磁波,而是因遮擋了陽光中的紫外光。**當紫外光直射接收器負電極時,電火花放電才最明顯。**赫茲將這種光信號轉化電信號的現象命名為“光電效應”。

該實驗結果發表后,在物理學界引發廣泛關注,眾多物理學家紛紛開展深入實驗,探索這一現象背后的科學原理。

“光電效應”背后的經典物理之迷

1902年,德國基爾大學物理學家菲利普?萊納德正專注調試他革命性的發明——萊納德窗口陰極射線管。這種真空管末端裝有僅幾個微米厚的鋁箔窗,使電子束能首次穿出真空環境。

一次,助手的疏忽卻引發了一個關鍵發現:當助手忘記拉上實驗室遮光窗簾,一道強烈的陽光(富含紫外光)穿透玻璃,直射真空管內的鋅陰極。剎那間,萊納德和助手同時注意到——從鋁箔窗口射出的電子流急劇增強,熒光屏上的光斑驟然變亮!這戲劇性的一幕,清晰復現了1887年赫茲遺留的謎題:紫外光確能高效釋放金屬中的電子。

萊納德立刻意識到其重要性,帶領團隊展開了長達兩年的系統研究——

改造儀器:用紫外光可穿透的石英窗替換玻璃窗;

控制變量:棱鏡分光獲得純凈單色光,精準照射鋅、銅、鋁等金屬陰極;

精密測量:在管外加設勻強磁場,通過電子束的偏轉半徑計算其動能。

1902年末,萊納德終于從海量數據中提煉出四條顛覆性規律:

(1)極限頻率的“門檻”:紫外光可激發鋅釋放電子,紅光即便強度翻百倍仍無效,這說明光需跨越特定頻率閾值。

(2)動能由頻率主宰:紫光打出的電子能量高,紅光打出的能量低,而打出的電子能量與光強無關。

(3)瞬間響應:光照啟動后,在0.000000001秒內電子逸出,無能量積累。

(4)光強決定電流規模:固定頻率時,光越強,單位時間激發的電子越多,電流越強。

這些規律讓當時物理學家困惑,因為**,除光電流與光強正比關系外,其他三條都與經典物理學預期相悖,**主要體現在:

(1)**頻率之謎:**按經典電磁理論,光作為連續電磁波,能量與光強相關,預期無論光頻率如何,光強足夠大就能使金屬電子逸出,但實驗顯示低頻強光也無法引發光電效應;

(2)**動能矛盾:**根據電磁學理論,光強度越大,光能量越高,預期光電子最大初動能與光強成正比,但實驗表明其僅隨入射光頻率增加而增大,與光強無關;

(3)**瞬時性之謎:**電磁學理論認為電子需從光中逐漸積累能量,預期光電效應產生需時間積累,尤其光弱時,但實驗顯示入射光頻率高于極限頻率時,光電子發射幾乎瞬時,無需能量積累。

這些矛盾暴露出經典物理學在解釋光電效應時的缺陷,為愛因斯坦提出光量子假說奠定了基礎。

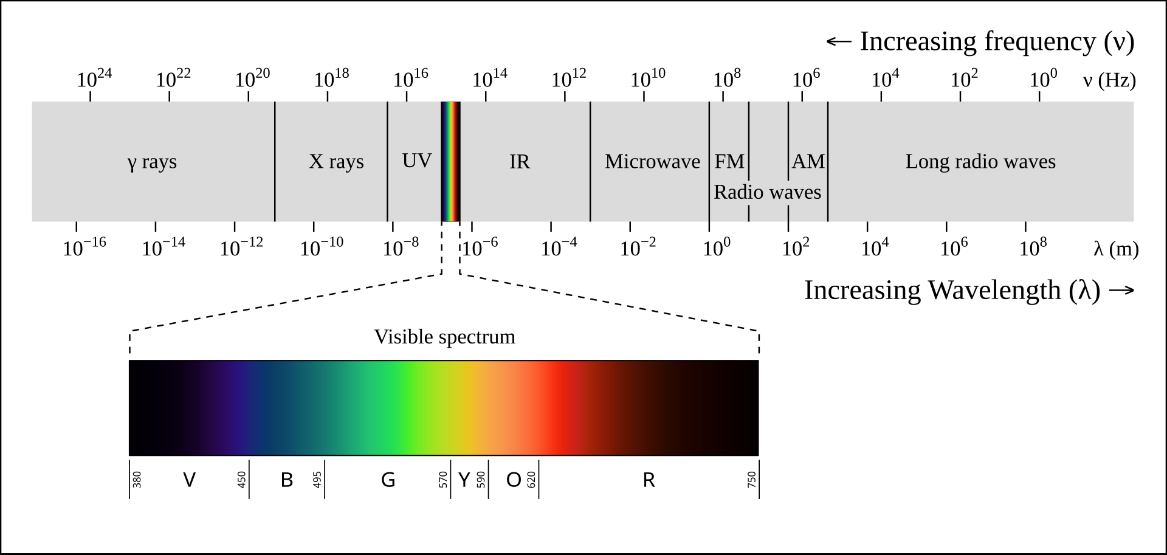

電磁波在頻率域上的分布圖

(圖片來源:Wikipedia)

小小專利局職員在草稿紙上寫下改寫歷史的奇怪符號

1905年,26歲的阿爾伯特·愛因斯坦在瑞士伯爾尼專利局擔任三級技術員,負責審核電磁設備等專利申請。這份工作使他接觸到前沿技術,培養了對物理現象的直觀理解。

白天,愛因斯坦處理繁瑣的文書工作,晚上和周末則沉浸于物理學研究。他的論文手稿常沾著辦公室的墨水漬,同事稱他“總在草稿紙上寫滿奇怪的符號”,卻不知這些符號即將改寫物理學史。

阿爾伯特·愛因斯坦(Albert Einstein)

獲得1921年諾貝爾物理學獎后的官方肖像

(圖片來源:Wikipedia)

正是在這份平凡的工作之余,愛因斯坦連續完成了5篇具有劃時代意義的論文,其中,一篇題為《關于光的產生與轉換的一個啟發性觀點》的論文,徹底顛覆了人類對光的認知,并為他贏得了1921年諾貝爾物理學獎。這篇論文就是著名的光電效應理論,它不僅解釋了當時經典物理學無法解釋的光電效應現象,還開啟了量子力學的革命。

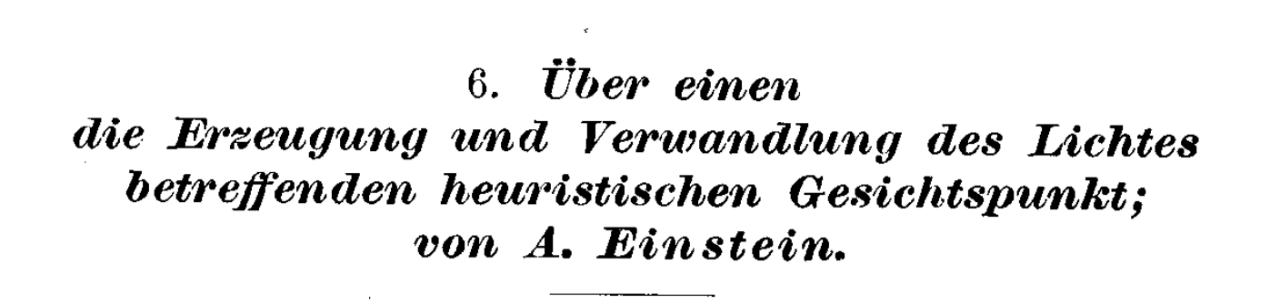

愛因斯坦在1905年以德文形式發表的

《關于光的產生與轉換的一個啟發性觀點》的論文

(圖片來源:Annalen der physik)參考文獻[1]

在這篇論文中,愛因斯坦受到普朗克能量量子化理論的啟發,創造性地提出了光量子的理論假設。他假設光的能量是以離散的“光量子”(后稱光子)形式進行傳播,每個光子攜帶的能量E與其頻率v成正比,表達式為:E=hv。其中,h為普朗克常數,ν為光頻率。

基于這一假設,愛因斯坦進一步推導出了著名的“光電方程”,用以解釋光電效應中光電子的最大初動能,表達式為:Ek=hv-W。其中,W是金屬的逸出功,Ek是光電子的最大動能。這意味著,陰極金屬中的電子在吸收一個光子的能量 hν 之后,一部分用于克服金屬的逸出功W,剩下的能量即為動能Ek。

愛因斯坦的光量子理論成功解釋了此前Ek讓眾多科學家們感到困惑的光電效應實驗現象:

(1)**頻率閾值:**光子的頻率必須超過一定閾值,其能量才能超過金屬的逸出功,進而激發出陰極金屬中的電子。若光子頻率低于此閾值,無論光強多大,電子都不會被激發;

(2)**光電子的最大動能:**逸出電子的最大動能僅取決于光子的頻率,與入射光的強度無關;

(3)**瞬時性:**之所以光電效應在瞬時間完成,是因為電子一次性吸收光子能量,無需積累時間;

(4)**光電流與光強的關系:**對于固定頻率的入射光,光電流強度與入射光強度成正比,因為光強影響的是光子數量而非單個光子的能量。

**愛因斯坦曾用“啤酒瓶”類比光量子:就像啤酒只能整瓶購買,能量也只能被整份吸收。**這種離散的量子化假設顛覆了經典物理學的連續性觀念,促使物理學家們深入研究普朗克的量子理論,開啟了量子力學的革命。

量子革命的多米諾骨牌:從光電效應到波粒二象性

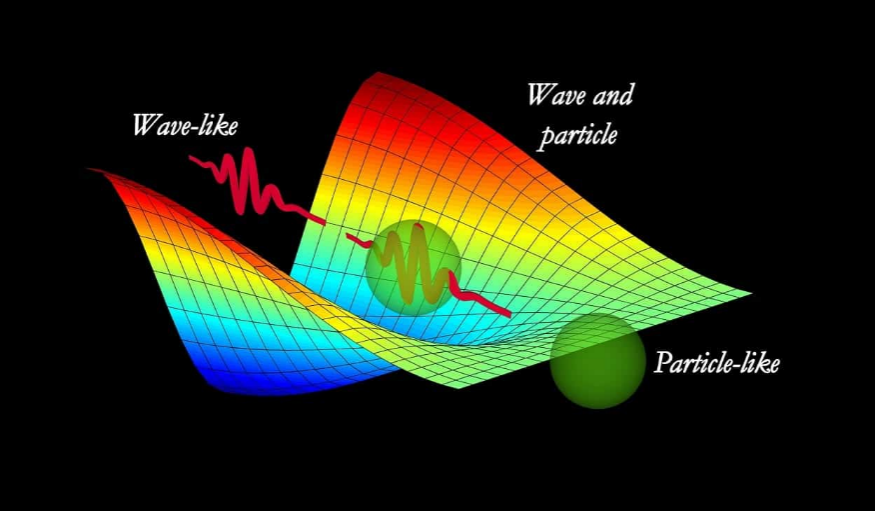

在經典物理學中,波動性和粒子性被視為兩種截然不同的物理特性。然而,隨著對光和微觀粒子研究的深入,物理學家們發現,光和微觀粒子的行為無法用單一的波動理論或粒子理論來完全解釋。例如,光的干涉和衍射現象支持光的波動性,而光電效應則揭示了光的粒子性。

愛因斯坦提出的光量子假說指出,光在傳播時具有波動性,而在與物質進行能量交換時表現出粒子性。因此,光既具有波動性,也具有粒子性,這種特性被稱為“波粒二象性”。

為了更直觀地展示光子的波粒二象性,愛因斯坦通過物理公式將光的粒子性與波動性參數聯系起來,形成了以下數學表達式:

p=h/λ

其中,p是光子的動量,體現了光的粒子性;λ是光子的波長,體現了光的波動性。這一公式成為波粒二象性的核心表達式。

“波粒二象性”的示意圖

(圖片來源:Physical in My View 作者:Atul Sinha)

愛因斯坦的光量子理論成功解釋了光電效應,也拉開了量子革命的序幕。1924年,物理學家德布羅意受其啟發,提出電子等粒子也具有波動性。1926年,物理學家薛定諤引入波函數描述量子態,這種波函數兼具波動性和粒子性,由此奠定了量子力學的理論基礎。

至此,愛因斯坦的光量子假說成為量子革命的重要起點,推動“波粒二象性”從光的特性上升為微觀世界的普遍規律。

然而,光量子假說卻遭到了一系列的質疑

**愛因斯坦的光量子假說如同一顆璀璨星辰,劃破經典物理學的夜空,照亮了量子世界的黎明。**這一理論成功解釋了光電效應中光電子釋放的條件、光電流飽和的特性,以及光電子動能與光頻率之間的關系,彰顯了科學創新的無限可能。

然而,偉大的理論在誕生之初往往面臨質疑。愛因斯坦的光量子假說也遭遇了諸多挑戰,包括量子假說創始人普朗克在內的一些著名物理學家對該理論持保留態度。美國物理學家密立根更是對光量子假說嗤之以鼻。從1910年至1916年,密立根精心設計了一系列精密實驗,試圖推翻愛因斯坦的光量子假說。

那么,愛因斯坦的光量子假說能否在實驗考驗中屹立不倒?物理學家們又如何巧妙設計實驗,捕捉到光量子的存在呢?這些問題的答案不僅關乎科學理論的驗證,更關乎人類對微觀世界認知的深化。敬請期待下一篇文章,我們一起走進奇妙的光量子世界,見證科學真理在實驗中閃耀光芒!

參考文獻

[1] Einstein A. über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt[EB/OL].(1905-1-1)

來源: 中國科普博覽

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普博覽

中國科普博覽