作者:胡 磊 武漢市第一醫院 醫學博士 主管藥師

審核:伍三蘭 華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院 主任藥師

陳金波 武漢市第一醫院 主任醫師

皮膚是人體最大的器官,也是抵御外界病原體入侵的第一道屏障。當皮膚出現問題時(如濕疹、皮炎、痤瘡等),外用藥物往往是治療的首選方式。不過,很多朋友在使用外用藥物時,常常“踩坑”——要么用了療效不好,要么發生了副作用,這多半是藥物使用不當惹的禍。別擔心!這篇文章就來當你的“用藥小助手”,讓我們一起探討:怎么選對藥?怎么使用好?有哪些常見誤區要避開?掌握這些小攻略,下次皮膚鬧脾氣,大家都能當“半個專家”,護理起皮膚來就更得心應手啦!

圖1 版權圖片 不授權轉載

一、明確診斷是前提

皮膚問題多種多樣,不同類型的皮膚疾病,病因各異,對應的“救兵”(外用藥物)也截然不同。例如細菌感染引起的皮炎要用抗生素類藥物,真菌感染的手足癬就得用抗真菌藥物,而過敏性皮炎則需要使用抗過敏和抗炎類藥物。如果沒弄清楚病因,就隨便拿個藥膏往身上抹,那樣不僅治不好病,還可能加重病情。所以,當皮膚出現異常時,最好先去醫院皮膚科就診,遵醫囑對癥下藥。

圖2 版權圖片 不授權轉載

二、選對劑型很關鍵

皮膚外用藥物有很多種劑型,常見的有溶液、軟膏、乳膏、凝膠、粉劑等。不同劑型適用于不同階段的皮膚問題,選錯可能適得其反。總體上,選用外用藥物的原則是“干對干,濕對濕,半濕對半干”。常用的皮膚外用藥物劑型有以下幾種:

溶液:適用于有滲出的急性炎癥性皮損,比如濕疹急性期有滲液的情況,可以用3%硼酸溶液進行濕敷。

軟膏:適用于慢性炎癥性皮損,尤其是皮膚肥厚、干燥的地方,像手足皸裂或者慢性濕疹,軟膏的滋潤性和滲透性比較好,能讓藥物更好地發揮作用。

乳膏:適用于沒有滲出的亞急性或慢性炎癥性皮損,對皮膚的刺激性相對較小,比較溫和,薄涂后輕揉至吸收。

凝膠:清爽不油膩,適用于油性皮膚或毛發部位(如頭皮)。

粉劑:主要用于皮膚褶皺部位,比如腋窩、腹股溝等,可以起到吸濕、止癢的作用。

三、正確涂抹忒重要

1. 清潔患處:在涂抹藥物之前,先用溫水把患處洗干凈,然后等皮膚半干的時候再涂藥。這樣可以讓藥物更好地附著在皮膚上,提高吸收效果。

2. 涂抹方法:如果是軟膏或乳膏,擠在食指指腹上,用指腹在患處輕輕打圈按摩,直到藥膏被皮膚吸收,看不見明顯的藥膏為止。如果是凝膠,涂抹后輕輕拍打幾下,讓藥物均勻分布。

3. 涂抹范圍:一般涂在皮損及皮損邊緣外3~5毫米即可,不需要大面積涂抹。

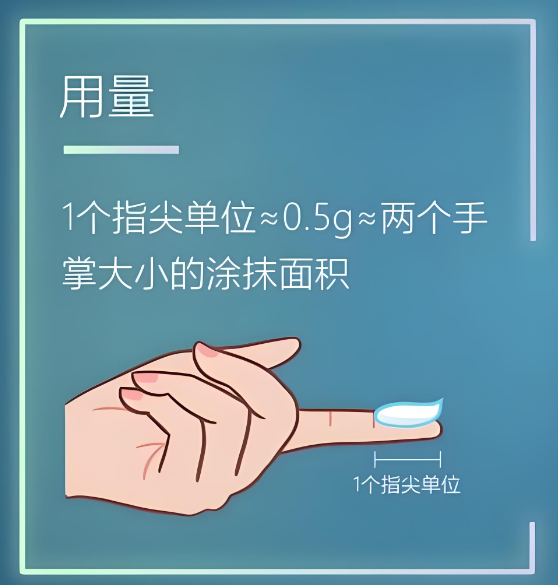

4. 涂抹劑量:很多人覺得藥膏涂得越厚,效果越好,其實這是不對的。一般來說,一個指尖單位的藥膏可以涂抹兩個手掌面積的皮膚。涂抹太多不僅浪費藥物,還可能增加皮膚吸收藥物后出現副作用的風險。

圖3 版權圖片 不授權轉載

用藥頻率:不同的藥物有不同的使用頻率,具體要遵循醫囑用藥。例如治療皰疹的阿昔洛韋凝膠,需要每2小時涂抹一次,一天4~6次。而糖皮質激素類藥膏,如果是急性期可能需要每天涂抹兩次,癥狀緩解后可以減少至一天一次,甚至隔天一次、每周兩次。

7. 用藥療程:有些皮膚問題可能需要連續用藥一段時間才能見效,不能剛用幾天沒效果就停。但也不能長期無限制地使用,尤其是含有激素的藥膏,長期大劑量使用可能會產生皮膚萎縮、毛細血管擴張等副作用。

四、常見誤區需避免

誤區一:為省事,多種藥膏混合使用

藥物成分可能發生相互作用,如激素與酸性藥物(維A酸)混合可能刺激皮膚。如需聯用,至少間隔30分鐘,或分早晚使用。

誤區二:藥膏涂得越多越好

涂抹藥膏并不是越多越好,一般薄薄一層就能達到治療效果,涂太多不僅浪費,還可能產生副作用。

誤區三:涂抹藥膏誰不會,直接涂上就行

忽視“劑型”與“部位”匹配,如將軟膏用于滲出性濕疹,可能加重滲液;在腋下使用乳膏,因摩擦導致藥物流失。建議潮濕部位(如腹股溝)選擇粉劑或溶液;毛發區選用凝膠或噴霧。

誤區四:過度清潔或盲目保濕

頻繁用酒精消毒患處,或不分皮膚類型涂抹厚重凡士林,可能會導致皮膚不適。對于滲出性皮損,應保持干燥,使用收斂性藥物;對于干燥性皮損(如銀屑病),用藥后需涂抹保濕霜。

誤區五:癥狀緩解后自行停藥

如在足癬(足部真菌感染)的治療中,不少患者往往外搽幾天藥膏,在癥狀緩解后就立即停藥,這種做法并沒有徹底殺滅真菌,容易導致足癬復發。應在連續用藥1周后,即使癥狀消失,也需再堅持用藥至少1周,同時,對鞋襪、擦腳毛巾、洗腳盆等進行殺真菌處理,這樣治療才能有效清除真菌,防止其卷土重來,讓足癬得到徹底治療。

五、特殊情況得注意

1. 兒童和老年人:兒童的皮膚比較嬌嫩,老年人的皮膚吸收能力相對較弱,所以在用藥時要特別注意。盡量選擇刺激性小、副作用少的藥物,用藥劑量也要適當調整,需要在醫生的指導下使用。

2. 孕婦/哺乳期女性:需避免使用維A酸類藥物、強效激素;哺乳期胸部用藥后需清潔后再哺乳。

3. 面部皮膚:面部皮膚比較敏感,而且容易被看到,所以在使用外用藥物時需格外謹慎。尤其是含有激素的藥膏,盡量選擇低效或中效的,使用時間不宜過長,避免出現皮膚萎縮、色素沉著等副作用。

有破損的皮膚:如傷口、潰瘍等,使用外用藥物時要注意防止感染,而且不建議使用刺激性藥物。

六、小結

合理使用皮膚外用藥,需兼顧疾病特點、藥物特性和個體差異。若用藥1周無效、出現灼痛或皮疹擴散,需及時就醫調整治療方案。

“明確診斷是前提、選對劑型很關鍵、正確涂抹忒重要、常見誤區需避免、特殊情況得注意”——掌握科學的用藥攻略,才能讓外用藥真正成為皮膚健康的守護者。

來源: 中華醫學會

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中華醫學會

中華醫學會