家貓是人類社會中重要的家養動物,但其中國的起源問題長期存在諸多爭議。北京大學和中國農業博物館的研究人員在《中國科學:生命科學》2025年第5期發表綜述,系統梳理了關于中國家貓起源的多種學術觀點,展示了家貓(Felis catus)很可能經由絲綢之路于隋唐時期傳入中國的最新古DNA研究成果。研究還揭示,在家貓傳入之前,中國歷史上曾存在另一種與人類長期共棲的小型貓科動物——豹貓(Prionailurus bengalensis),這一結論通過古籍文獻的分析獲得了獨立驗證。

該研究為理解人與動物的關系史提供了新視角,闡明了豹貓與家貓這兩種曾伴生人類的小型貓科動物,如何沿著不同的社會文化路徑分道揚鑣,最終走向了迥異的終點。

中國古代人類聚落中的貓

1 家貓的馴化起源

學界認為家貓可能起源于距今一萬年左右的近東地區。隨著新石器時代革命的到來,農業以及定居生活方式出現,人類聚落內部或周圍區域種植或儲存了大量的作物,這也就導致小型嚙齒目動物在人居環境的富集,進而吸引了作為捕食者的小型野生貓科動物。貓在這個過程中受益于相對豐富的食物資源,并且不對人類本身產生負面的影響,從而被人類接納,二者構成了共棲關系。在此背景下,貓對人類環境的依賴性日益增強,最終完成馴化歷程,成為世界上最重要的家養動物之一。

目前,世界最古老的與人類關系密切的“家貓”出土于距今9500年的塞浦路斯島,該島嶼鄰近歐亞大陸的近東地區。在島上的一處人類的墓葬中發現了一具小型貓科動物的遺骸,且被放置在墓主人身側。這種特殊的埋葬方式,顯示了這只小型貓科動物和墓主人存在著密切的關系。最為關鍵的是,塞浦路斯島并沒有原生的小型貓科動物,所以這只貓大概率經由人的介導跨海而來到島上。研究人員由此推測,或許這是一只被人類馴化的貓。

來自遺傳學的證據支持家貓的近東起源說,并揭示了家貓的祖先為現今仍有野生種群續存的非洲野貓(F. lybica)。

2 中國家貓的起源

2021年,一項關于中國本土家貓的種群基因組學研究發現,中國家貓的祖先與全世界其他家貓一樣,起源自非洲野貓。該研究首次報道了中國兩種本土野貓——荒漠貓(F. bieti)和亞洲野貓(F. ornata)——的全基因組信息,并發現位于中國青藏高原東部的家貓基因組中包含少量的同域分布的荒漠貓成分(小于10%)。分析顯示,這些荒漠貓的成分來自近幾十年來荒漠貓對于擴散至青藏高原的同域家貓的遺傳漸滲,并非荒漠貓參與了中國家貓的馴化歷程。該研究明確揭示,中國的家貓并非源自本土野貓物種,而是與全球其他地區家貓有著共同起源,馴化自北非或近東地區的非洲野貓,隨后再經由人類活動介導傳播至中國。

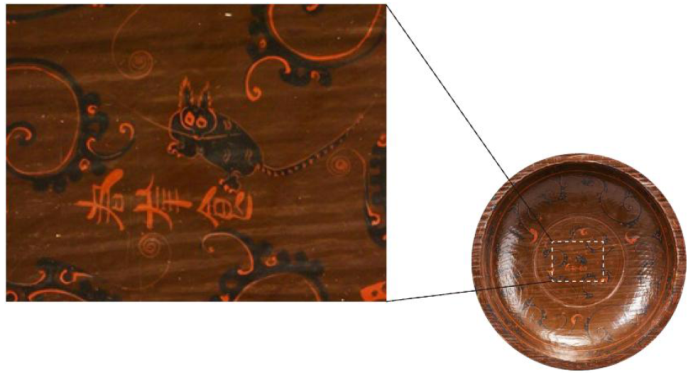

豹貓形象在馬王堆漆器中的展現(圖片來自湖南省博物館藏品數據庫)

至于家貓什么時期進入中國這一問題,學術界曾普遍存在兩種觀點,分別是新石器時代起源假說和漢代起源假說,然而皆已被推翻或證據不足,家貓何時到達中國依然未知。

古DNA揭秘中國古代與人伴生的貓

2025年,北京大學生命科學學院及國內外合作者完成一項古代基因組學研究,獲取了中國境內14處考古遺址出土的22份小型貓科動物骨骼樣本,通過地層學及碳-14測年技術,證實其完整覆蓋新石器時代中晚期至明清時期(公元前3500—公元1850年),并從中獲取7個核基因組(2.4×~6×)和22個線粒體基因組(12×~304×)。這些樣品中包括仰韶文化時期泉護村遺址和漢代長安城城墻西南角遺址等關鍵時空節點的小型貓科動物遺存。通過對這批數據的DNA分析,首次構建了中國小型貓科動物與人類環境互動的時空框架。

1 新石器時代到漢代(約公元前3500—公元220年)

該研究發現,自新石器時代以來,位于黃河中游的豹貓和中國古人維持了長達3500多年的共棲關系。

豹貓是亞洲特有且分布廣泛的小型野生貓科動物。它們與家貓的祖先非洲野貓遺傳距離較遠,二者分別屬于豹貓屬(Prionailurus)和貓屬(Felis),具有生殖隔離,在自然狀態下不會雜交并產生后代。豹貓具有較高的遺傳多樣性,反映了與區域復雜的地質和氣候歷史相關的演化歷程,也體現于高度的生態適應性,棲息地以森林為主,涵蓋熱帶雨林、闊葉林、季風林、針闊混交林、灌叢林等自然環境,也能耐受農田和種植園等干擾較大的人工環境。

從新石器時代晚期直至東漢末年(約公元前3500—公元220年),古DNA分析表明,中國各古代人類遺址中出土的7份小型貓科動物遺骸全部屬于豹貓,而未見家貓蹤跡,其中也包括漢代長安城遺址的樣本,該樣本在早期的形態研究中曾被鑒定為家貓。然而,自東漢末年開始,豹貓便從人類聚落考古記錄中消失,所有出土的小型貓科動物遺骸全部為家貓,標志著這段延續數幾千年的共棲關系走向衰落。那么,究竟是什么因素導致了豹貓與人類共棲關系的終結呢?

2 漢末至隋唐時代(公元220—750年)

自東漢政權崩潰至隋唐王朝建立期間,中國社會經歷了長達數世紀的劇烈動蕩和秩序崩塌,與此同時氣候環境由暖濕向干冷轉變,導致戰爭頻發、人口銳減及聚落規模收縮。豹貓和人類共棲的基礎為穩定發展的農業,而漢唐之間,中國農業的發展恰恰處于低谷。很可能就是在這一時代背景下,豹貓和人類的共棲關系走向低潮甚至終結。

此外,作者還認為古代禽類飼養策略的演進也可能導致了豹貓與人類共棲關系的式微。南北朝時期(公元420—589年)農學典籍《齊民要術》的記載顯示,家雞的飼養模式在此時發生轉型,從傳統的散養模式轉向集約化的籠養。該模式的出現壓縮了家禽的活動空間,使得豹貓一旦侵入籠舍,極易導致整群家雞被獵殺。在此情境下,豹貓的角色發生根本性轉變。它們失去了因控制鼠害而擁有的“益獸”優勢,其捕食行為直接威脅人類的資產,從而變為“害獸”,并加劇與人類的沖突,進而導致共棲關系的解體。

3 唐中晚期(約公元750—907年)

根據古DNA和碳-14測年分析結果,研究者首次確切證明中國目前最古老的家貓證據來自距今約1200年前中國陜西北部統萬城遺址的中晚唐遺存。統萬城最早是南北朝時期匈奴人建立的大夏政權的都城,后世依然沿用,今屬陜西省榆林市靖邊縣。考古工作者在該城址的唐代遺存發現了一個近乎完整的小型貓科動物頭骨。針對其線粒體基因組和核基因組進行分析,結果顯示與家貓一致。放射性同位素碳-14測年進一步將年代框定在了唐中晚期(約公元750年)。該個體也就成為截至目前中國年代最為久遠的家貓,意味著家貓引進中國的時間很可能是在隋唐時期,這遠晚于目前學界的家貓新石器時代或漢代起源的推定。

家貓線粒體基因組、核基因組研究分析表明,中國早期的家貓主要來自地中海東岸,向東亞的傳播可能經由中亞地區,首先到達中國西部。連接這三個地理節點的路線恰與陸上絲綢之路的貿易路線相吻合。目前中國最古老的家貓能追溯到的唐朝,正是絲路貿易達到頂峰的時期。綜上推測,家貓經人為介導自西向東傳入中國,很可能與絲綢之路的經濟文化交流有關。

假定豹貓從人居環境中消失是由于漢末社會動蕩以及農業經濟的衰退,那么,當唐王朝建立,中國社會走向另一個黃金時代時,農業經濟已然恢復,豹貓是不是應當回到人類聚落中,延續之前的共棲關系呢? 然而,豹貓并沒有重現于人類聚落,相反,家貓占據了考古遺址中小型貓科動物的空位。與豹貓相同,家貓也是以人類聚落中的小型嚙齒目動物為主要的食物來源,二者共享有相似的生態位,構成潛在的競爭關系。然而,從一萬年前的非洲野貓開始進入馴化歷程的家貓相比于豹貓,更適應人類聚落環境,并且性格溫順兼具寵物的功能。以上優勢,或許使得家貓在人類主導的環境中更具競爭力,進而阻止了豹貓恢復和人類的共棲關系。

4 唐代之后(約公元907年之后)

在14份中國古代家貓樣本中,除了1只明確為唐代以及1只大致屬于唐末或五代十國時期的家貓,剩余12只的年代均屬于五代十國至清代(公元907—1900年)。可見,中國考古遺址中的家貓在這一時段較為常見,印證了宋金時代之后家貓在中國社會的普及。

宋金之后的家貓的遺傳多樣性處于承前啟后的位置,繼承了中國唐代家貓的遺傳成分,在線核基因組和線粒體基因組上均與唐代家貓展現出相似性,又和中國當代家貓的遺傳關系相近。中國家貓受到荒漠貓遺傳漸滲的時間發生在近現代,且局限于青藏高原東部的荒漠貓分布區。由非洲野貓馴化而來的家貓,經由人類介導抵達中國的1000多年里,其遺傳構成基本保持穩定。

5 中國最古老家貓的遺傳學表型重構

上述研究還獲取了唐代統萬城家貓樣本覆蓋深度為16×的基因組測序數據,并分析了與性別、毛色、斑紋、毛發、尾型以及遺傳疾病等多種表型相關的基因型以復原其外觀。這只出土于中唐統萬城遺址的雄性家貓是中國歷史上至今為止發現的最古老的家貓,它的外觀可能為短毛、長尾、全身純白或者部分白斑的貍花貓,不帶黑色或橘色毛色,也不攜帶現代家貓品種常見的遺傳缺陷。

古籍文獻驗證中國古代與人伴生的貓

1 漢代及之前

漢代及以前的文獻記載中并沒有明確的關于家貓的記載,但已可見一些關于中國古代的“貓”的記錄。比如西周時期的《詩經·大雅·韓奕》中,形容韓侯的封國山川廣大、物產豐富時用了“有貓有虎”一句,這是現存文字記載中最早出現的“貓”字,其所指代的對象并非家貓,而是一種作為捕獵對象的野獸。當然,“貓”字的含義隨著時代發展也在發生變化。成書于西漢的《禮記·郊特牲》記載周代天子舉辦的農業祭祀“大蠟”中已經開始崇祀“貓”了: “迎貓為其食田鼠也,迎虎為其食田豕也。”貓虎成為禽獸中助田除害的益獸代表,這里的“貓”指的是捕食田鼠的中小型貓科動物的合集。

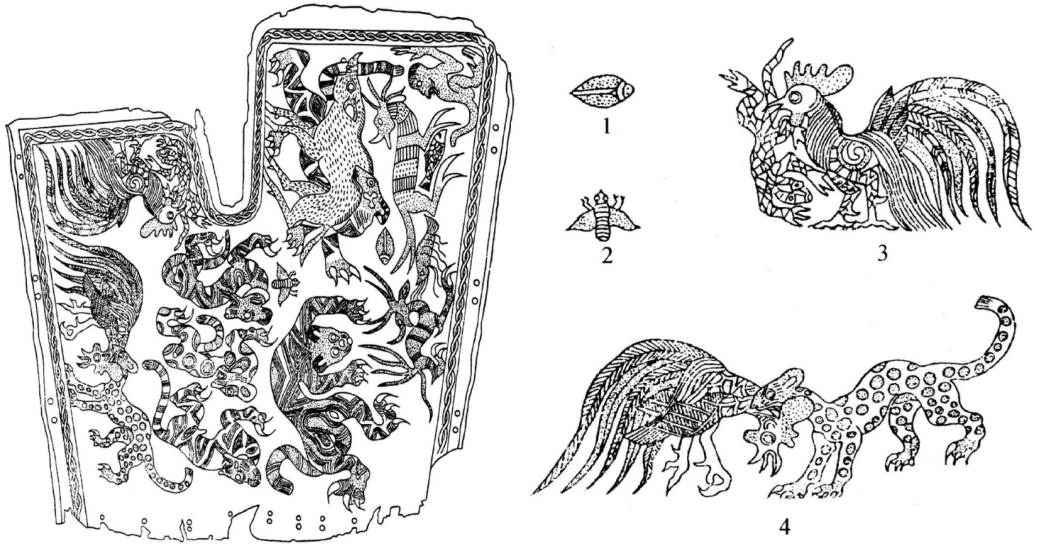

“貍”字的含義比較穩定,指的是因皮毛而成為捕獵對象的小型野貓,有時候也特指豹貓,而且到漢代這種特指情況越發明顯。西漢楊雄說: “辯人貍別,其文萃也。貍變則豹,豹變則虎。”推測這里的“貍”可能指代豹貓,豹貓身上的斑點與豹相似,古人才產生了豹貓長大就會變成豹的聯想。豹貓因捕鼠而與人建立了密切關系,走進人類聚落,因此漢代及以前的圖像中偶爾也能看到豹貓的身影。云南省博物館所藏戰國時期滇國的蟲獸紋銅臂甲,上面鏨刻著一條完整的食物鏈:昆蟲-蜥蜴-公雞-豹貓,豹貓與公雞的身體大小相似,渾身有著圓形實心的花紋,正符合豹貓的形象(下圖)。這描述的是因捕鼠與人建立共生關系的豹貓,也會在農家里捕食家雞的情況。

云南江川李家山古墓群發掘的蟲獸紋銅臂甲上鏨刻的“食物鏈”。

1展示了昆蟲的形象; 2展示了展翅形態的昆蟲; 3展示了公雞捕獵蜥蜴的場景; 4展示了豹貓捕獵公雞的場景。

(圖片引自文獻 :張增祺, 王大道. 云南江川李家山古墓群發掘報告. 考古學報, 1975, 2: 97–181, 已獲得中國社會科學院考古雜志社版權許可)

漢代人可能已經有意識地在野外捕捉野生小型貓科動物或其幼崽進行馴化以捕鼠,人貓共棲關系似乎更加緊密 。西漢劉向(公元前77—前6年)《說苑》記載:“騏驥騄駬,倚衡負軛而趨,一日千里,此至疾也,然使捕鼠,曾不如百錢之貍。”“百錢之貍”是以較為昂貴的百錢價格購買的野貓,有可能是王宮貴族或者富庶家庭從市場購買的選育出來可供“馴化”的捕鼠貍。

漢代文獻中還常將貍與駿馬相比較,一定程度反映了當時人與“貍”的共生關系。劉向《新序》記載齊國閭丘卭與宣王對談時說:“驊騮騄驥,天下之俊馬也,使之與貍鼬試于釜灶之間,其疾未必能過貍鼬也。”這里豹貓和黃鼠狼同時出現于廚房的“釜灶之間”,很可能是被老鼠吸引過來或來竊食。《說苑》另一處記載“騏驥騄駬,足及千里,置之宮室,使之捕鼠,曾不如小貍”,則明確表明把貍“置之宮室”,與《淮南子》“貍執鼠,而不可脫于庭者,為搏雞也”的描述相互印證,當時人可能是將貍關在或拴在屋內捕鼠的。

2 漢末至唐代

漢末至唐代之間,中國考古遺址出土的小型貓科遺骸和古DNA記錄空缺,關于人居環境中小型貓科動物的文獻和圖像記載也寥寥無幾。魏晉南北朝時期經歷了長時間的戰亂和分裂,民生凋敝,農業的發展也受到嚴重阻礙。與之相應的,作為農業社會捕鼠的動物,貍除了偷雞,其形象也成為志怪故事的重要主角,而貓的記載也僅見于數處文獻中。由于文獻沒有更詳細的說明,魏晉南北朝時期的“貓”是什么物種并不明確,無法確定是從域外零星引進的家貓,還是長期與人共棲而被“馴化”的居家捕鼠的豹貓。

3 唐代

唐代之后,關于家貓的文字及繪畫記錄呈爆發式增長。段成式(公元803—863年)在《酉陽雜俎》中記載了唐代貓的情況,明確提到了貓有“黑者”,這是家貓才有的毛色,而且應該是當時常見的家貓毛色。西北地區的靈武(今屬寧夏)有紅色和青驄色的貓,東南沿海的楚州射陽(今屬江蘇)出現了帶褐花的貓,而中唐統萬城遺址雄性家貓的外觀可能為短毛、長尾、全身純白或者部分條狀斑紋的加白貍花貓,不帶黑色或橘色毛色,由此可見分布在廣闊唐土上的家貓已出現了毛色的差別。家貓傳入中國是一個較長時期內多次積累的結果,不同地區的審美偏好及人們對稀見事物的好奇,亦或是不同傳入路線上家貓來源的不同,均可能導致唐代傳入的家貓毛色的不同。此外,還有與貓有關的俗語出現,可見中晚唐時期養貓風氣之盛,人貓關系更加親密,人對貓習性的觀察和認識也更加深入,這可能是家貓從域外引進后帶來的人貓關系變革。

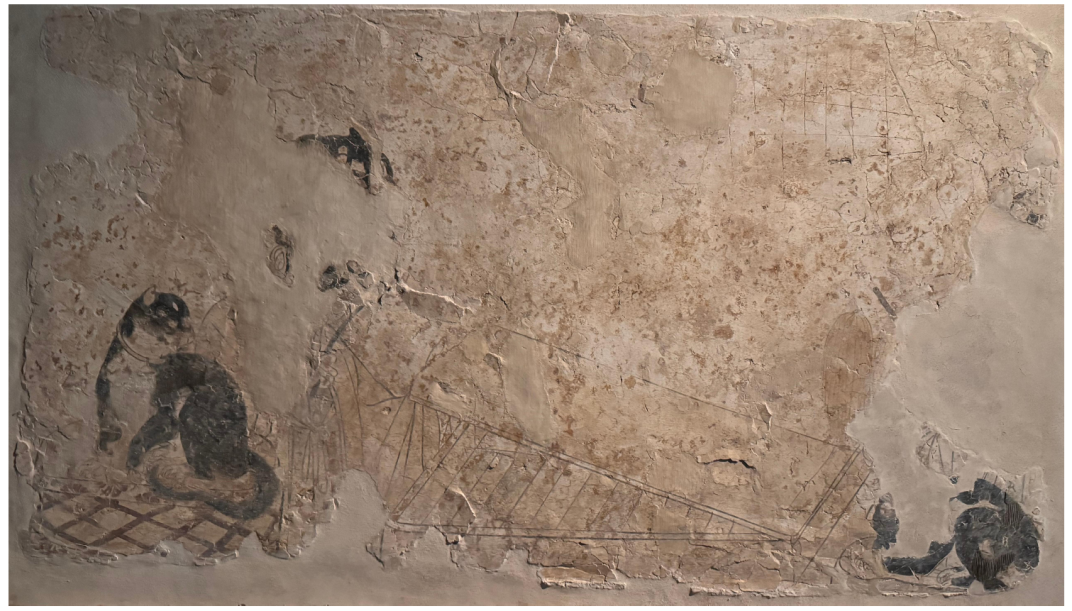

與日常養貓之風相呼應的,是在中晚唐時期的幾座墓室壁畫中出現了貓的身影。河南安陽劉家莊北地唐墓M126墓室壁畫中貓與同組的侍女構成了一幅侍奉主人晨起洗漱、灑掃居室的日常生活畫面,該墓主人郭燧卒于太和元年(公元827年)。與M126相距甚近出土的郭氏家族墓M68的墓室壁畫中也繪有家貓。安陽北關唐代中層貴族趙逸公與夫人孟氏的合葬墓中,也有黑背白腹的家貓與兩位侍女同處于室內的壁畫。由此推測,晚唐時期墓室壁畫中家貓與侍女的組合可能已經成為安陽地區中層貴族墓葬的一個定式,而家貓應該早于9世紀初期就已經成為安陽一帶居民喜愛的常見家養動物。推論可知,中國境內的絲綢之路沿線城市及其附近地區普遍養貓的時間應該是早于這一時期。

河南安陽劉家莊北地唐代68號墓墓室東壁壁畫

(圖片引自文獻:何毓靈,唐際根,申文喜,等. 河南安陽劉家莊北地唐宋墓發掘報告. 考古學報,2015,1: 108,已獲得中國社會科學院考古雜志社版權許可)

河南安陽市北關唐代壁畫墓東壁家貓圖

(圖片由本文作者韓雨拍攝于安陽市博物館,圖片原發表于文獻:鄭漢池,劉彥軍,申明清. 河南安陽市北關唐代壁畫墓發掘簡報. 考古,2013,1: 66,其使用已獲得中國社會科學院考古雜志社版權許可)

那家貓究竟何時大量進入中國呢? 零星的文獻證據表明可能在唐朝,支持了古DNA研究的發現。生活于唐朝貞觀時期的僧人拾得有詩:“若解捉老鼠,不在五白貓。”五白貓即身體有多塊白毛的花貓,這種配色在現代家貓的毛色分類上稱為“白斑”。唐張鷟《朝野僉載》記載了長壽元年(公元692年)武則天“調貓兒與鸚鵡同器食”的故事。唐玄宗開元十三年(公元725年)封禪返回后詔宮廷畫家所制《金橋圖》中也有貓的身影,這比墓室貓畫早了一個世紀,也開啟了以貓入畫的傳統。唐代民間養貓的情況也很興盛,《酉陽雜俎》記載李和子父子在長安坊市偷食“貓犬四百六十頭”,說明當時坊市養貓數量非常多。

考古DNA證據表明家貓于隋唐時期傳入中國的路徑最可能經由絲綢之路從中亞而來,文獻記載也支持這一結論。《酉陽雜俎》中描述貓的毛色時記載“靈武有紅叱撥”,“叱撥”正是粟特語“馬”的意思,最早是指大宛進貢給唐太宗的寶馬,這里指代的是由活躍于絲綢之路的粟特(首都“馬拉坎達”位于今烏茲別克斯坦撒馬爾罕)商人攜帶入中國的紅色(可能對應于家貓的橘色)皮毛的家貓。家貓進入中國并且擴散開來之后,成為唐代人喜愛的捕鼠動物并出現寵物化的傾向,其形象在唐代的繪畫、文學、日常用品、女性飾品、兒童玩具等方面均有表現。

4 宋代至清代

宋代以后家貓繼續傳入中國,根據文獻記載推測此時應該以海上絲綢之路舶載家貓為多。北宋《太平寰宇記》記載的青州(今屬山東)土產除了“海魚、鹽、絲、綿、絹”,還有一條“今貢貓兒”。除了宮廷有對貓的需求和愛好,北宋開封市場上關于貓的交易也興盛起來,《東京夢華錄》記載相國寺大三門賣“貓犬”及“養貓則供貓食并小魚”,可能也跟青州貢貓從海外引進的大量家貓關系匪淺。而獅貓隨著朝貢與貿易進入中國,成為“徒以觀美,特見貴愛”的不捕之貓和宋人最喜愛的寵物之一。明代隨鄭和下西洋的鞏珍(公元1371—1457年)在《西洋番國志》中記載暹羅國“所出者又產白象、白鼠、獅貓等異獸”,可能就是泰國曾作為海上絲綢之路傳播家貓重要站點的證據。

除了長毛的獅貓,宋代人已經選育或自然繁育出毛色多樣的家貓品種。從宋代傳世貓畫來看,有黃、黑、白、駁數色。隨著對家貓毛色的選育或自然繁殖,以及外洋不同品種家貓的持續輸入,中國古人形成了對家貓毛色的喜好,連同對貓的捕鼠需求一起,寫入**《相貓經》**中,構成了中國古人對貓的審美偏好和實用需求,也成為中國古代獨特貓文化的一部分。

宋以后養貓持續興盛,貓也因為小巧好潔、溫順可愛的形象,成功征服了中國古代的男女老少,成為兼具捕鼠和寵物功能的農業社會的重要家畜。從宋代開始,與貓相關的貿易就不止于貓的買賣和品種引進,還發展出了一系列圍繞貓服務的商業行為。《夢粱錄》記載臨安城中“凡宅舍……養貓則供魚鰍”,《武林舊事》小經紀則有“貓窩、貓魚、賣貓兒、改貓犬”,而且“每一事率數十人,各專藉以為衣食之地,皆他處之所無也”,可見當時杭州養貓之盛。同時,對貓的研究也應運而生,元末明初的《納貓經》將聘貓流程規范化,明代通書《便民圖纂》中記錄了相貓法和治貓病法,清代則出現了《貓乘》《銜蟬小錄》《貓苑》三種集大成的貓譜,其中輯錄了歷代文獻中與貓相關的各類知識,記載了多種多樣的貓品種,標志著由非洲野貓馴化而來的家貓傳入中國之后,在歷史和文獻中有了深入研究和全面總結。

結語

小型貓科動物與人類的共棲及互動,不僅是一個生物學的過程,更是文化和社會發展的縮影。從豹貓與人類的共棲關系到家貓的逐漸引入,這一歷程反映了中國古代社會、文化與自然界相互作用的復雜性。通過古代DNA遺傳學分析與古籍文獻研究的結合,研究者不僅揭示了中國家貓的起源與傳播路徑,還探索了家貓與豹貓之間的生態位競爭及其文化影響。經由陸上絲綢之路在隋唐時期從近東傳播至中國的家貓,不僅是跨文化物種交流的典型案例,也開啟了人貓關系重大變革的序幕,并在社會風尚和藝術創作中留下了深刻的印記。家貓對中國古代社會的影響不僅在于其捕鼠實用功能,更在于其逐漸成為伴侶動物和文化符號。唐代家貓的引入為中國古代社會增添了新的寵物文化,而宋代及其后的養貓風潮,則進一步鞏固了貓在中國社會中的地位。從早期的捕鼠助手到后來的文化象征,貓的角色逐漸從實用主義轉向情感寄托。

盡管我們對豹貓的共生關系、家貓的馴化與傳入中國的時間和路徑有了更清晰的了解,但仍有許多未解之謎。通過進一步的古基因組學分析、考古發掘,以及文獻的研讀,研究者將繼續追溯家貓在中國歷史中的獨特地位,深化我們對這一伴生動物文化意義的認識。

【本文摘編自韓雨, 趙瑤瑤, 羅述金撰寫的“從豹貓到家貓——溯源中國古代伴生人類五千年的貓”一文,原文發表于《中國科學: 生命科學》55卷, 5期: 871 - 884 (2025)】

來源: 《中國科學》雜志社

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

《中國科學》雜志社

《中國科學》雜志社