<探源篇第②期>

巴文化考古依托

遺址與文物的雙重印證

巴文化的真實(shí)面貌,始終依托于科學(xué)考古的發(fā)現(xiàn)與闡釋。通過系統(tǒng)性考古工作,巴人歷史從文獻(xiàn)中的零散記載轉(zhuǎn)化為可觸可證的實(shí)物鏈條。

從冬筍壩船棺葬的獨(dú)特葬俗、羅家壩遺址的青銅兵器群,到中壩遺址的鹽業(yè)遺存,考古發(fā)現(xiàn)不僅印證了《后漢書》《華陽國志》等文獻(xiàn)中的巴人敘事,更修正了傳統(tǒng)認(rèn)知中的模糊地帶。

本期探源篇第②期,我們從考古學(xué)的科學(xué)支撐中,繼續(xù)解析這一古老文明的溯源密碼~

1、船棺葬:頭枕長江的永恒鄉(xiāng)愁

冬筍壩遺址主體遺存為戰(zhàn)國晚期至西漢早期巴文化墓葬,距今已有2000多年,包含數(shù)具戰(zhàn)國船棺,這些用整段楠木鑿成的葬具,形似獨(dú)木舟,棺內(nèi)隨葬品必定包含青銅兵器與陶制生活器皿。最耐人尋味的是,船棺內(nèi)死者頭向均朝向長江,象征靈魂回歸水域的歸宿觀,與《山海經(jīng)》中“巴人善舟”的記載相呼應(yīng)。

2020年冬筍壩考古發(fā)掘現(xiàn)場全景

古代巴人逐水而居,長于舟楫,漁獵是其主要的生計方式。他們生前以船作為水上交通工具,去世后以船作為葬具,是為船棺葬。

2、巴蜀圖語:青銅器上的紋飾密碼

2007年羅家壩遺址考古發(fā)掘現(xiàn)場

圖源|中新社宣漢縣委宣傳部

“巴蜀圖語”又稱巴蜀符號或巴蜀圖形文字,指在川渝境內(nèi)出土的戰(zhàn)國至西漢初的器物上的圖形符號。主要分布在銅兵器、銅樂器、銅印章和少量生產(chǎn)生活器物上。典型的巴蜀圖語是虎紋、手心紋和花蒂紋,由于非常像裝飾性符號,因此一開始并沒有被當(dāng)作文字。隨著考古工作推進(jìn),越來越多的類似符號被發(fā)現(xiàn)。目前主流觀點(diǎn)認(rèn)為,這是巴蜀古族用來記錄語言的工具、族徽、圖騰或宗教符號,是一種象形文字,是巴蜀文字的雛形。

羅家壩遺址出土的虎紋銅戈

圖源|中新社宣漢縣委宣傳部

目前已發(fā)現(xiàn)的巴蜀圖語超過二百種,九成以上刻于銅兵器之上,在中華民族文字起源中有舉足輕重的地位。20世紀(jì)40年代至今,不斷有考古學(xué)者對巴蜀圖語進(jìn)行研究,但至今仍未能將其完全破解。

3、鹽業(yè)遺存:白色黃金締造的古國

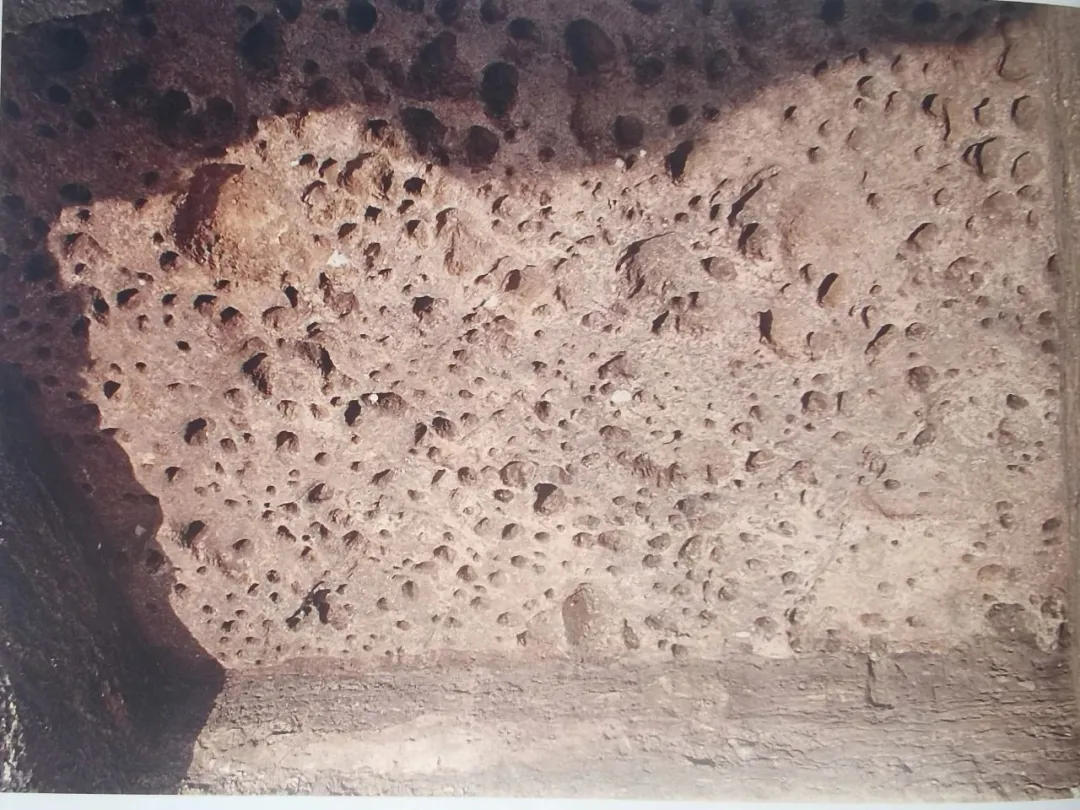

中壩遺址的制鹽作坊蓄鹵坑

圖源|重慶考古

早在新石器時代晚期,被《山海經(jīng)·海內(nèi)經(jīng)》描述為“咸鳥”的古代巴人從長江三峽出發(fā),沿長江干流不斷西遷,輾轉(zhuǎn)到臨江(今重慶市忠縣)?涂兩溪之地發(fā)現(xiàn)豐富的鹽泉資源,由此拉開巴人再次因鹽而興的帷幕。

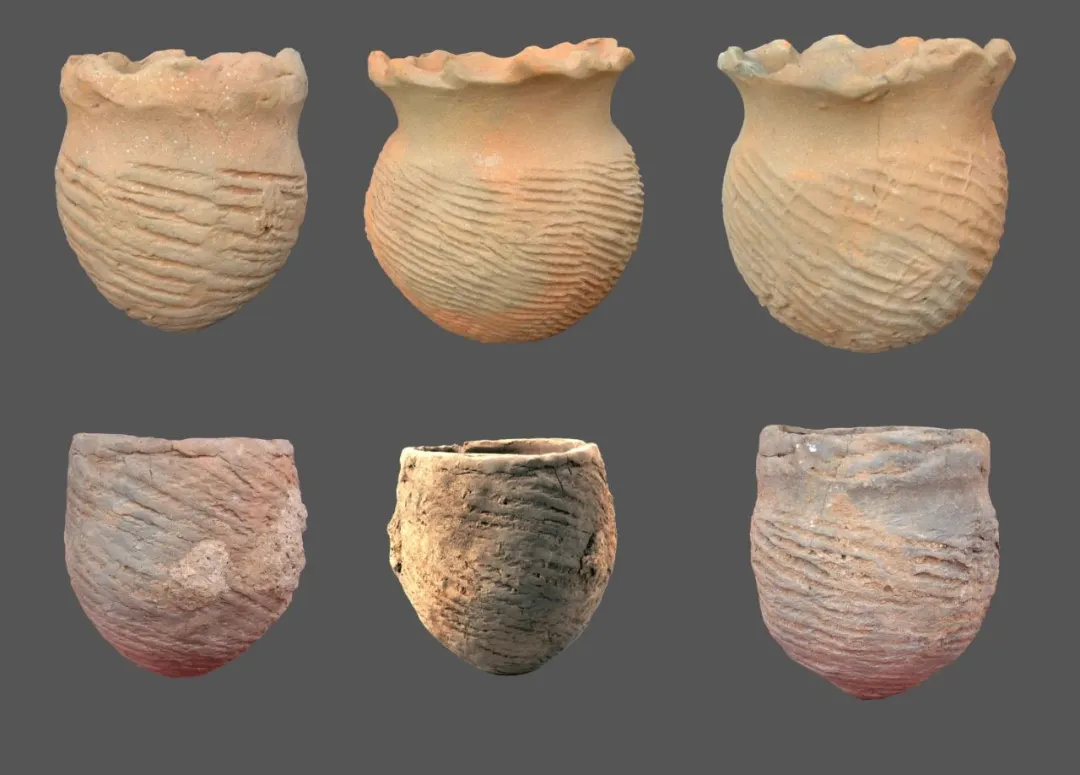

忠縣中壩遺址東周圜底罐

圖源|重慶考古

中壩遺址出土巨量的制鹽陶器中,包括新石器時代晚期的大口尖底缸,商周時期的尖底杯,東周時期的花邊口圜底罐。足以說明,古代巴人至少從西周時期開始,在當(dāng)?shù)鼐陀辛舜笠?guī)模的井鹽開采加工活動。

這些發(fā)現(xiàn)不僅證實(shí)了文獻(xiàn)中巴人“尚武”“重鹽”的社會特征,也為探討巴人與周邊文明的互動提供了關(guān)鍵坐標(biāo)。

本系列下一期將聚焦巴文化的器物篇,介紹相關(guān)代表性文物,通過微觀視角揭示器物背后的技術(shù)體系與文化邏輯,敬請期待~

END

資料來源:重慶市文化遺產(chǎn)研究院《巴文化考古新發(fā)現(xiàn)》

光明日報《尋找失落的巴文明》

新華網(wǎng)《長江文明考古新發(fā)現(xiàn)》系列報道

中國新聞社《巴文化何以成為中華文明的堅(jiān)定“一元”?|東西問》

重慶政協(xié)報230530期《探尋巴渝文脈 堅(jiān)定文化自信》

重慶考古《話說巴國鹽源》、重慶市文物考古研究院

圖片來源:重慶市文物考古研究院、重慶日報

九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會

供稿單位:重慶市九龍坡區(qū)文物管理所

審核專家:李小英

聲明:除原創(chuàng)內(nèi)容及特別說明之外,部分圖片來源網(wǎng)絡(luò),非商業(yè)用途,僅作為科普傳播素材,版權(quán)歸原作者所有,若有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。

來源: 重慶市科學(xué)技術(shù)協(xié)會

內(nèi)容資源由項(xiàng)目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

重慶市科學(xué)技術(shù)協(xié)會

重慶市科學(xué)技術(shù)協(xié)會