推開三千年迷霧,聽見青銅與江河的回聲

從本期起,我們?yōu)榇蠹規(guī)砣孪盗?/p>

解讀巴文化

一同化身“文明偵探”,帶你——

溯源頭,破解神秘的船棺葬謎題

觀器物,看見博物背后的巴人精神

越時空,追尋巴人留給山城的文化胎記

本期探源篇第①期

我們從神話與史書的縫隙中

看見緩緩走來的巴人

開啟一場跨越三千年的文明溯源之旅~

<01>

神話傳說

巴人起源的多元敘事

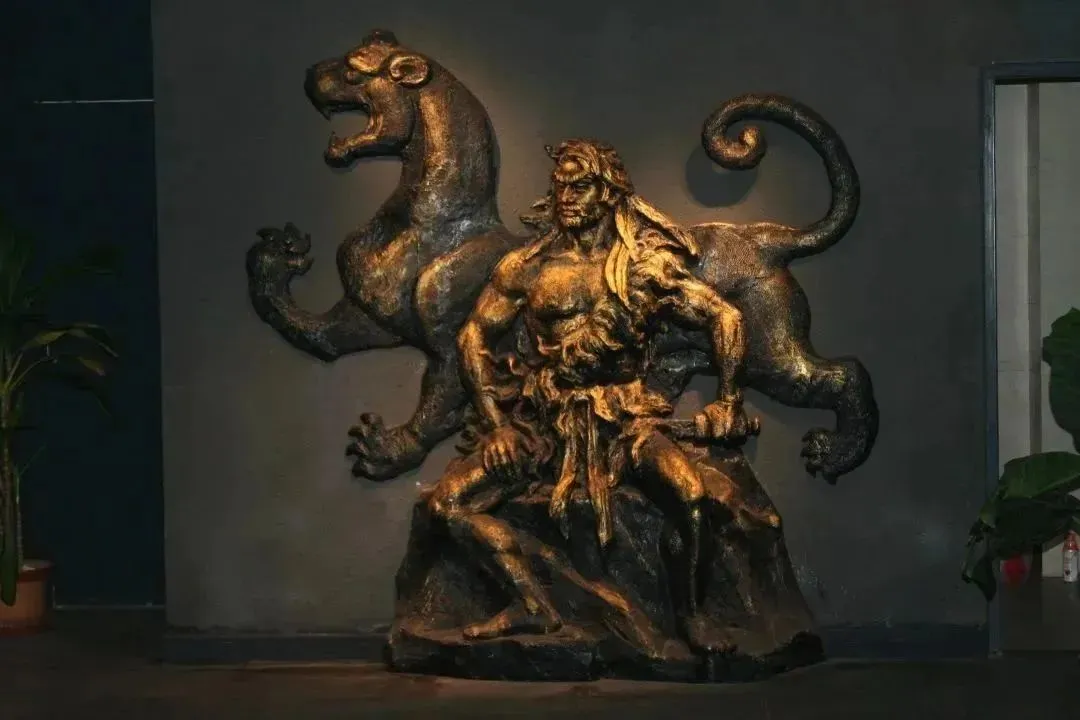

廩君魂化白虎

遠古時期,在今陜南、鄂西、川東北、重慶、湘西和黔西北等廣大區(qū)域,生活著一支古老族群,被稱為“巴人”。

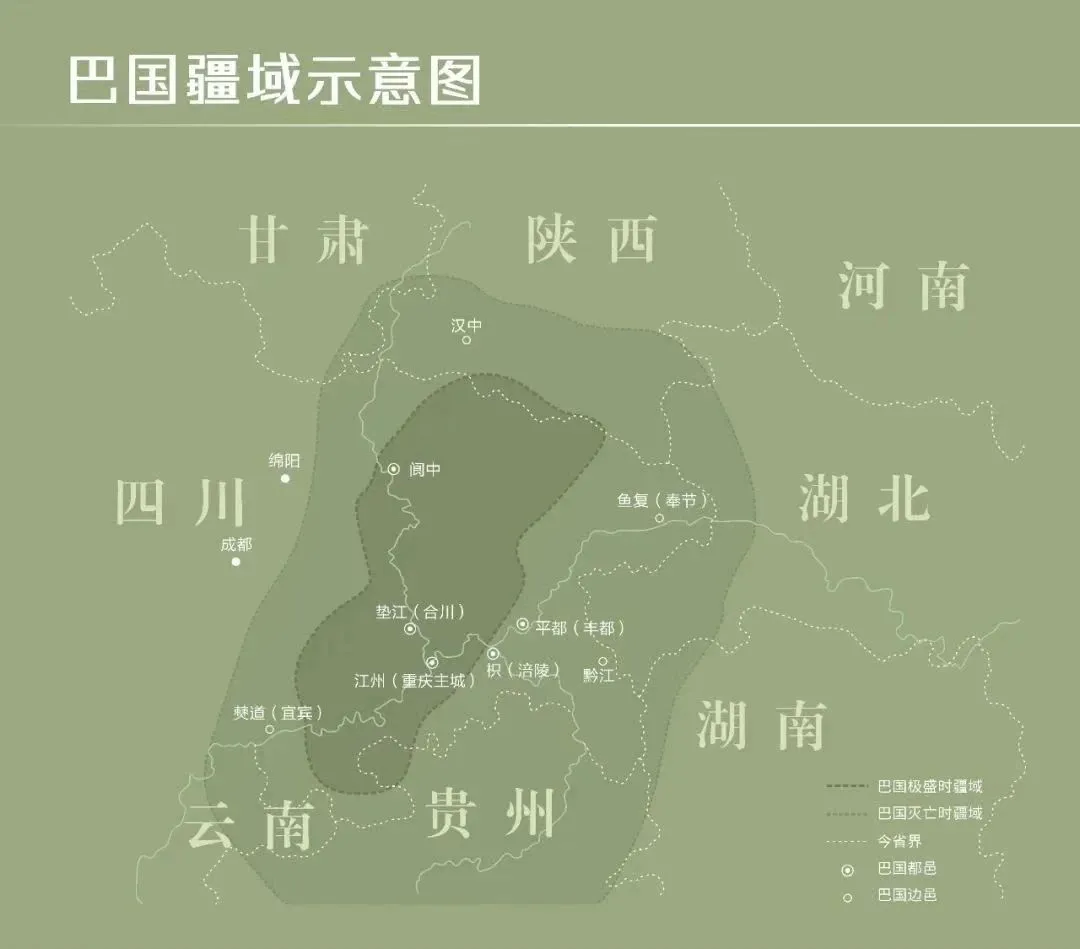

他們在崇山峻嶺中披荊斬棘,開疆拓土,繁衍生息,留下大量神秘瑰麗的傳說。《華陽國志·巴志》記載,巴國鼎盛時期,“其地東至魚復,西至僰道,北接漢中,南極黔、涪”。

傳說巴人崇白虎,白虎是巴人的圖騰。《后漢書·南蠻西南夷列傳》記載:“擲劍中穴,土船浮者,共立為君……廩君死,魂魄世為白虎,巴氏以虎飲人血,遂以人祠焉。”巴人先祖廩君通過擲劍、駕土船等試煉成為五姓部落首領(lǐng),死后魂魄化為白虎,成為巴人圖騰。這一傳說揭示了巴人尚武精神與白虎崇拜的文化內(nèi)核。

除此之外,鹽,也是巴人起源發(fā)展的重要一環(huán)。考古發(fā)現(xiàn)表明,巴人因鹽而興,如重慶忠縣中壩遺址出土的鹽業(yè)相關(guān)工具等史料物證,均指向鹽資源對巴人經(jīng)濟與政治崛起的關(guān)鍵作用。

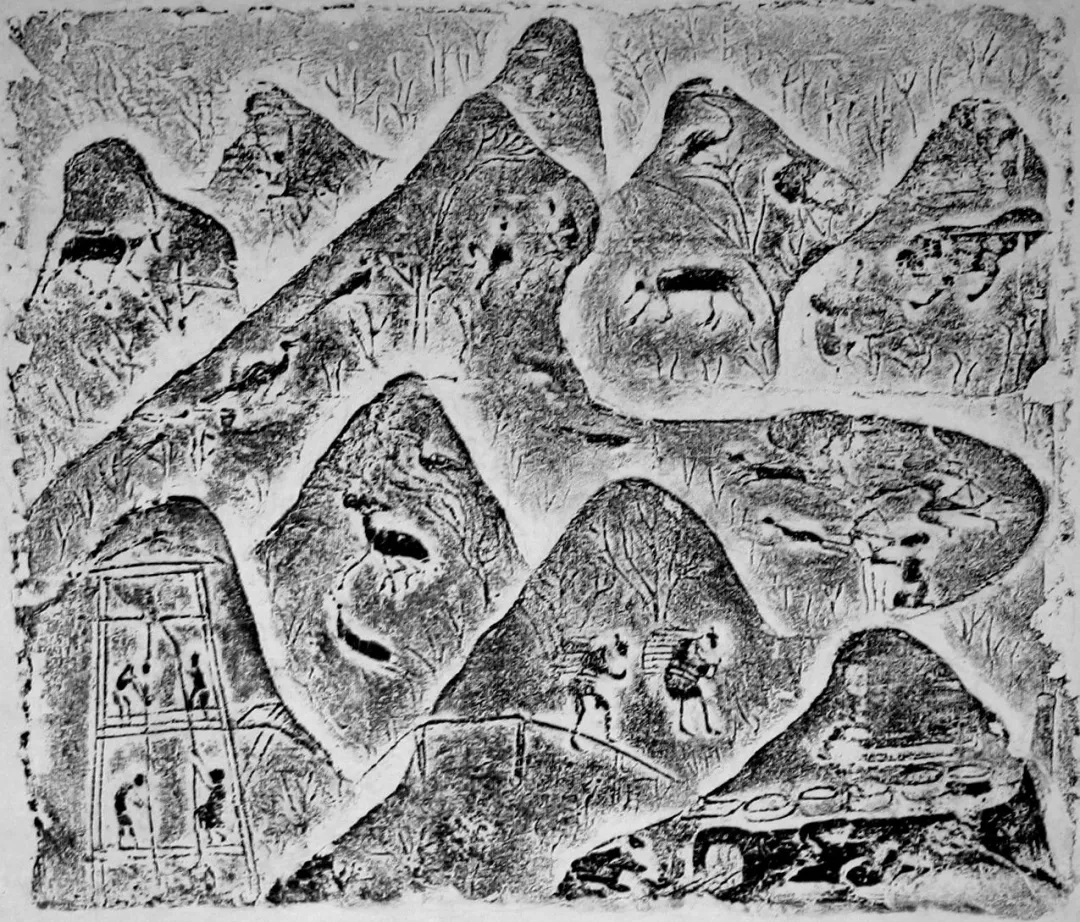

巴渝先民制鹽畫像磚

圖源|重慶市文物考古研究院

其中,巫山神女助大禹治水的傳說,在巴人歷史中被賦予特殊意義。《巫山縣志》載:“瑤姬未行云,先教禹治水。”神女瑤姬授書的“授書臺”,正位于古代巴人鹽運要沖,與巴人早期爭奪鹽業(yè)資源的史實相呼應。

當人們在博物館看到煮鹽陶罐時,或許能讀懂神話背后的現(xiàn)實邏輯——巴人因鹽而興,三峽地區(qū)的鹽泉爭奪,才是“神女鎮(zhèn)水”傳說的歷史底色。

<02>

歷史脈絡(luò)

從部落到巴國的興衰

2020年冬筍壩考古發(fā)掘現(xiàn)場

圖源|九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會

夏商時期,巴人從丹山、巫山一帶遷徙至米倉山、大巴山區(qū),形成丹陽巴人與夷城巴人兩大分支。丹陽巴人后建立古巴國(約公元前15世紀),疆域覆蓋今川東北、陜南及重慶北部。

商末周初,巴人參與牧野之戰(zhàn)助周滅商,受封為“巴子國”,定都江州(今重慶),成為周朝西南重要諸侯國。《華陽國志》記載其鼎盛時期疆域“東至魚復(奉節(jié)),西至僰道(宜賓)”。

楚國自春秋中期起西進擴張,逐步控制巴國忠縣以東的長江沿岸(巫郡、黔中郡),形成“楚文化峽區(qū)類型”。巴國與楚國在春秋戰(zhàn)國時期的密切互動,深刻影響了雙方青銅紋飾的藝術(shù)表達與技術(shù)風格。盡管存在交融,二者仍保持鮮明的文化底色,巴人紋飾服務于軍事與部落信仰,楚紋飾則維系宗法禮制。

后來公元前316年,秦滅巴蜀后設(shè)巴郡,巴人逐漸融入漢文化體系。漢魏時期,部分巴人演變?yōu)椤拔逑U”,最終與漢族及其他少數(shù)民族融合,形成土家族。

重慶巴人博物館內(nèi)的青銅劍

歷史上,巴蜀往往成為古代王朝追求統(tǒng)一的“王業(yè)之基”。如戰(zhàn)國時期,秦國舉兵兼并蜀國后更加強大富裕,為最終統(tǒng)一六國奠定堅實基礎(chǔ)。劉邦以巴蜀為根據(jù)地,出兵平定三秦勢力,威加海內(nèi)。無論是秦皇漢武、唐宗宋祖,還是近代革命,巴蜀之地都成為鞏固的堅強后方。

巴文化的溯源研究,始終建立在神話敘事、歷史文獻與考古實證的交叉驗證之上。現(xiàn)有成果表明,巴人并非史籍中零散的“蠻夷”符號,而是長江上游文明演進的重要參與者。

下一集探源篇第②期將聚焦考古實證,從巴人遺址與文物的視角繼續(xù)解析這一古老文明的深層密碼,敬請期待~

END

資料來源:重慶市文化遺產(chǎn)研究院《巴文化考古新發(fā)現(xiàn)》

光明日報《尋找失落的巴文明》

新華網(wǎng)《長江文明考古新發(fā)現(xiàn)》系列報道

中國新聞社《巴文化何以成為中華文明的堅定“一元”?|東西問》

重慶政協(xié)報230530期《探尋巴渝文脈 堅定文化自信》

重慶考古《話說巴國鹽源》、重慶市文物考古研究院

圖片來源:重慶市文物考古研究院、重慶日報

九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會

供稿單位:重慶市九龍坡區(qū)文物管理所

審核專家:李小英

聲明:除原創(chuàng)內(nèi)容及特別說明之外,部分圖片來源網(wǎng)絡(luò),非商業(yè)用途,僅作為科普傳播素材,版權(quán)歸原作者所有,若有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。

來源: 重慶市科學技術(shù)協(xié)會

內(nèi)容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

重慶市科學技術(shù)協(xié)會

重慶市科學技術(shù)協(xié)會