近期一份由權威第三方檢測機構出具的報告引發了公眾對日用衛生產品安全性的強烈關注,網紅品牌“XX 碼”衛生巾在多個批次中被檢出高含量的硫脲,最高數值竟達到 16mg/g。

這一數值遠遠超過了參考標準中 1mg/kg 的最低檢測限(注意這里單位是千克 kg),被媒體稱為“超高含量致癌物暴露事件”。硫脲到底是什么,它又有哪些危害,我們需要為此擔心嗎?

而衛生巾作為女性日常生活中必不可少的親膚用品,理應具備最基本的生物相容性和化學安全性。然而,一片衛生巾,為何會成為潛在的化學風險源?今天咱們就來聊聊。

衛生巾含硫脲事件引發熱議(圖片來源:微博截圖)

“XX 碼”是由某頭部主播創立的衛生巾品牌,自 2017 年起主打茶多酚芯片、天然抑菌等功能宣傳,這些看似健康、科技感十足的功能標簽背后,可能接觸的是一類被國際癌癥研究機構列為 3 類致癌物的化學成分——硫脲(Thiourea)。

衛生巾里為什么要放硫脲?

硫脲到底會不會致癌?

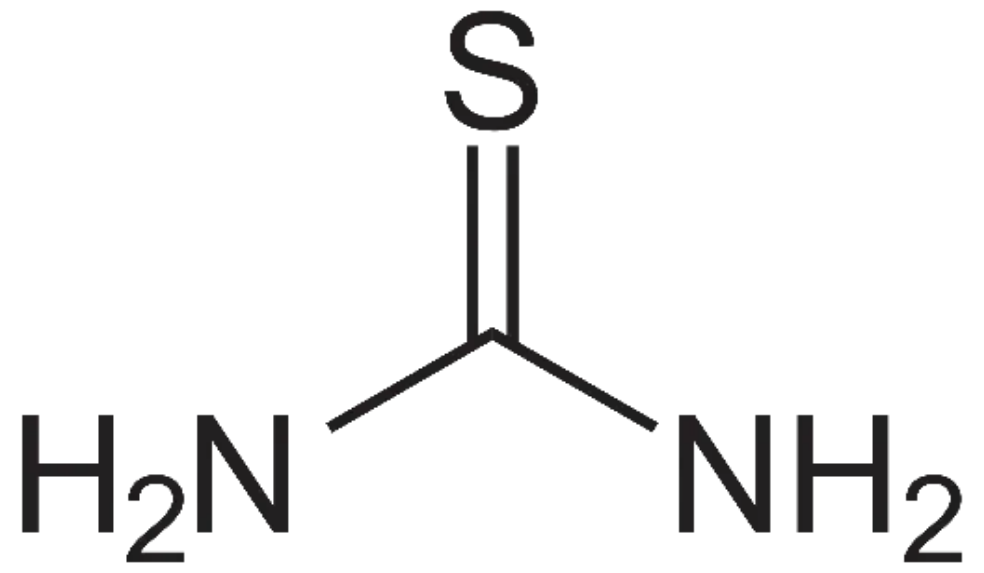

硫脲(Thiourea)是一種結構與尿素相似的含硫有機化合物,其分子式為 CH?N?S,常溫下為白色或微黃色結晶粉末。由于其分子中含有可與金屬離子和氧化劑發生反應的硫代胺基(–CS–NH?)結構,硫脲在化學反應中表現出較強的還原性,這一特性使其被廣泛應用于工業、農業和實驗室研究中。例如,它可作為照相定影液中的穩定劑、重金屬的絡合劑、電鍍助劑、染料中間體,也常用于合成醫藥、橡膠助劑和阻燃材料等產品。

硫脲的結構(圖片來源:Wikipedia)

除了工業用途,硫脲在生物醫學實驗中也常被用作自由基清除劑或羥自由基(·OH)抑制劑,部分研究甚至探討其潛在的抗氧化活性。這也可能是其被添加進功能型衛生巾芯片的原因,來模擬茶多酚等天然抗氧化劑的作用,以達到宣稱中的“抗氧化”“抑菌”“清除異味”等效果。但問題在于,硫脲并非人體安全使用的添加物。

硫脲會危害健康嗎?真的會致癌嗎?

硫脲早已被列入中國《危險化學品名錄(2015)》、歐洲 REACH 法規和美國國家職業安全衛生研究所(NIOSH)所監管的化學品清單之中,并被國際癌癥研究機構(IARC)歸類為“第 3 類致癌物”(Group3),即“尚無對人類致癌性的明確證據,但在動物實驗中顯示出致癌可能”。

每當媒體提及某種致癌物,不少人第一反應是質疑,這是恐慌營銷嗎?尤其當看到“第 3 類致癌物”這一標簽時,更有人以為它“基本無害”或“沒必要擔心”。事實上,這是一種對國際致癌物分類標準的誤解。

當前最具權威的致癌物分類體系來自世界衛生組織下屬的國際癌癥研究機構(IARC)。根據其風險評估框架,化學物質會被劃分為五類:

?1類(Group1):對人類致癌性且證據確鑿,如煙草、石棉、酒精、紫外線;

?2A類(Group2A):可能對人類致癌,證據有限,但動物實驗支持,如紅肉、苯;

?2B類(Group2B):或許對人類致癌,證據不充分,如咖啡、汽油發動機尾氣;

?3類(Group3):不能分類其對人類的致癌性(Notclassifiableastoitscarcinogenicitytohumans);

?4類(Group4):可能不致癌,僅極少數物質(如己內酰胺)被歸入。

需要特別指出的是,這個列表實際上是按證據的充分程度來排序的,而不是危害的大小。硫脲正是被列入 3 類致癌物的化合物。這個等級意味著,目前對人體致癌的直接證據不足,但并不等于安全或無害。IARC 對硫脲的歸類參考了大量動物實驗數據,例如嚙齒類動物長期攝入后出現甲狀腺腫瘤、肝損傷與生殖系統異常等。只因尚未有大規模流行病學調查能明確其對人類的致癌機制,才暫列 3 類。這種情況也能理解,因為如果我們早早知道某種物質有毒,而它既不好吃又不好聞,普通人生活中根本就沒什么機會經常接觸它,這樣自然也就難以進行大規模的致癌性研究了。而未來一旦證據充足,這類物質就可能升級至更高風險級別。

而且我們不能光看致癌的風險,硫脲與人體皮膚接觸后,可通過角質層滲透進入體內,并誘發接觸性皮炎、蕁麻疹和其他皮膚過敏反應。在部分職業暴露研究中,長期接觸硫脲的工人顯示出更高比例的內分泌系統異常,尤其是甲狀腺功能紊亂的風險增加。而本次媒體報道中,一些“XX 碼”衛生巾的用戶,也稱出現了類似癥狀,但這些癥狀是否與衛生巾產品有關,目前仍待進一步調查。

標準與監管空白:

為何“合法”也可能“不合理”?

“XX 碼”衛生巾被檢出高濃度硫脲,讓很多消費者不解:這種產品為何能多年正常銷售,甚至大肆宣傳“抑菌”“抗氧化”功效?問題根源在于我國一次性衛生用品監管體系長期存在的制度空檔。

過去 20 年,衛生巾的國家監管主要依賴 2002 年版《一次性使用衛生用品衛生標準》(GB15979-2002)和 2018 年推薦標準《衛生巾(護墊)》(GB/T8939-2018)。兩者關注的重點在于微生物、pH 值、滲漏量等基本衛生指標,而對原材料的化學成分安全性、特別是“功能性添加物”的毒理風險,缺乏明確規范。

而衛生巾的“功能芯片”正處于這個灰色地帶。它既不屬于藥品,也不納入化妝品監管,沒有獨立國家標準可循。芯片成分通常由供應商決定,廠家也無義務在包裝上標明,產品在質檢中往往不會針對芯片做化學成分檢測。只要整體指標達標,即便芯片中含有如硫脲這類潛在高風險成分,也可能“合法合規”地出現在市場上。

直到 2024 年 7 月 1 日,新修訂的《一次性使用衛生用品衛生要求》(GB15979-2024)才正式實施,明確禁止原材料中添加如硫脲等已被列為禁用的物質。從法規上講,這類產品應當被淘汰出局。

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

但新國標也設定了過渡期,標準實施前生產的產品,如仍在保質期內,可繼續銷售。這為庫存商品提供了“合法售賣”的窗口,也意味著消費者短期內仍可能接觸到含有硫脲的衛生巾。

其中芯片至今仍缺乏強制標識和專項檢測機制。其成分、含量、高危原料來源主要依賴廠商自報。一旦上游原料商摻入廉價但有害的添加劑,即使品牌方本意合規,也難以在采購階段及時識別,從而造成監管無法覆蓋的空白鏈條。

“科技”不能逾越安全底線

面對“XX 碼”衛生巾硫脲超標事件,許多消費者最關心的問題莫過于:我們該如何挑選一款真正安全、放心的衛生巾產品?畢竟,這類貼身用品與皮膚長時間接觸,關乎日常健康乃至生殖系統安全。以下是幾條基于現行標準和行業常識的實用建議:

(1)認準新國標:選擇標注“GB15979-2024”產品,避免“抗菌”“抗氧化”等噱頭。

(2)成分簡單化:優選無香精、無芯片的純棉材質,避開復雜添加劑。

(3)渠道正規化:通過官方旗艦店購買,警惕低價促銷品。

總之,安全應是衛生巾最基本的底線,而不是需要被額外加料換取的功能附加值。在監管體系不斷完善的同時,消費者也應提升辨別能力,不被“直播話術”“網紅推薦”所左右,更不能把自己當作實驗小白鼠。

參考文獻

[1]Koketsu,Mamoru,andHideharuIshihara."Thioureaandselenoureaandtheirapplications."CurrentOrganicSynthesis3.4(2006):439-455.

[2]Agili,FatimahA."Biologicalapplicationsofthioureaderivatives:detailedreview."Chemistry6.3(2024):435-468.

[3]Samet,JonathanM.,etal."TheIARCmonographs:updatedproceduresformodernandtransparentevidencesynthesisincancerhazardidentification."JNCI:JournaloftheNationalCancerInstitute112.1(2020):30-37.

[4]https://www.industrialchemicals.gov.au/sites/default/files/Thiourea_Human%20health%20tier%20II%20assessment.pdf

[5]https://www.canada.ca/content/dam/eccc/migration/ese-ees/ce2d78c6-9635-494e-9513-17d5d0c0223d/batch2_62-56-6_en.pdf

[6]Kanerva,Lasse,TuulaEstlander,andRiittaJolanki."Occupationalallergiccontactdermatitiscausedbythioureacompounds."ContactDermatitis31.4(1994):242-248.

策劃制作

作者丨邵文亞 福建醫科大學公共衛生學院副教授

楊超 中國科普作家協會會員、分析化學博士

審核丨孫明軒 上海工程技術大學教授中國科普作家協會會員

蘭義兵 浙江大學醫學院附屬婦產科醫院副主任醫師中華預防醫學會生育力保護分會青年委員會委員

來源: 科普中國新媒體

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國新媒體

科普中國新媒體