作者:唐琳 馬嘉吟 吳佳佳 上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院

審核:楊文佳 上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院 主任醫師

想象一下突然有一天,你的腳步開始變得沉重,好像每一步都踏在了軟綿綿的棉花上,低頭一看,發現自己的小腿竟然已經在不知不覺中萎縮了,這聽起來是一件非常不可思議的事情,但實際上,這正是腓骨肌萎縮癥(Chart-Marie-Tooth disease,CMT)患者所面臨的現實情況!

那么,究竟什么是腓骨肌萎縮癥呢?

腓骨肌萎縮癥(CMT)是一種遺傳性運動感覺性周圍神經病,多為常染色體顯性遺傳,且在兒童期或青少年期起病。該疾病最早在1886年由Jean-Martin Charcot、Pierre Marie和Howard Henry Tooth三位醫生首次報道,因此而得名。CMT的發病率約為1/2500,臨床癥狀輕重不一,主要的特征是遠端肌肉萎縮,肌肉無力,步態異常等。

CMT早期應該如何識別?

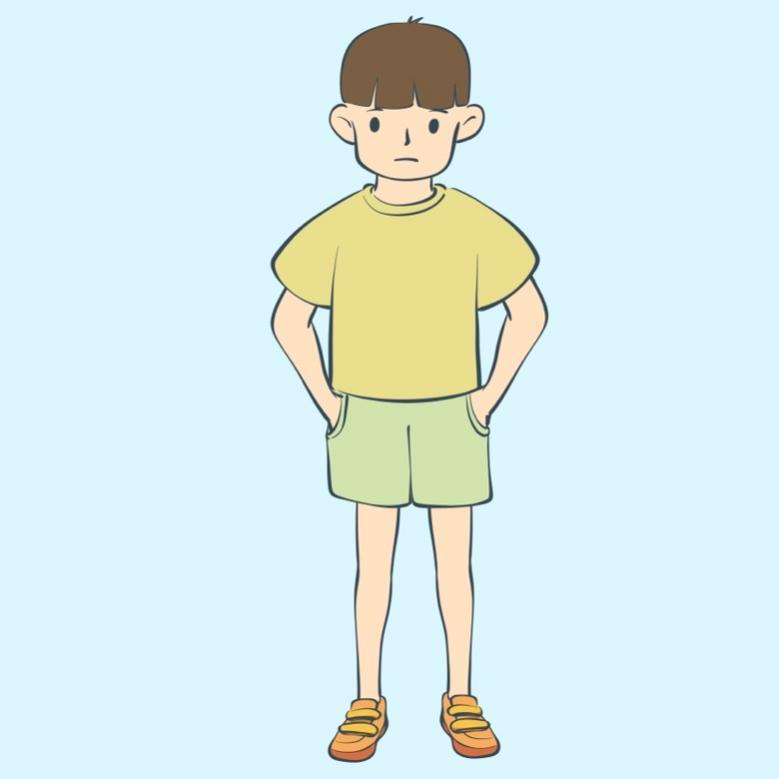

CMT的早期癥狀往往從下肢開始,逐漸向上肢發展。最常見的表現是四肢遠端肌無力和肌萎縮,尤其是小腿的腓骨肌。另外,由于足背屈無力,患者通常會出現馬蹄內翻畸形。因此,CMT患者可能會擁有非常“纖細”的雙腿和特別高的足弓,臨床上將這種特征稱為“鶴樣腿”和“高足弓”。

有研究指出,兒童CMT的明確診斷時間普遍較晚,平均確診年齡超過8.5歲。即使在已知有CMT家族史的患兒中,診斷的平均年齡也超過10歲。成人CMT患者在童年時期也常有過運動發育遲緩、足部異常之類的表現,但往往因為沒有引起足夠重視而延誤診斷。

因此,家長需要對CMT的相關癥狀有所了解,盡量做到早發現、早干預。

圖1 版權圖片 不授權轉載

怎樣確診是否患有CMT呢?

對于CMT這類運動感覺性周圍神經病的診斷,多數情況下根據臨床表現和神經電生理檢查即可確定。在遺傳性周圍神經病中,CMT的Ⅰ型和Ⅱ型最為常見。神經傳導檢查的異常對本病診斷起主要作用,常表現為感覺神經電位異常。此外,運動神經傳導的檢查數據尤為關鍵,它不僅可在臨床上幫助鑒別診斷多發性神經病是遺傳性還是后天獲得性,還可協助分辨CMT屬于Ⅰ型還是Ⅱ型。

圖2 版權圖片 不授權轉載

由于CMT是一種遺傳性疾病,基因檢測也是確診的關鍵步驟,通過基因檢測,不僅可以準確找出致病基因,確定具體的疾病類型,還能為家庭遺傳咨詢提供重要依據。此外,為了排除其他疾病,使診斷更加準確,醫生可能還會根據具體情況建議進行腦脊液檢查或肌肉活檢等輔助檢查。通過這些檢查,醫生能夠明確診斷、評估病情嚴重程度,并據此制定最適合患者的個性化治療方案。

CMT患者應該如何進行康復治療?

目前,尚無可以逆轉CMT病程的治療方法,但康復治療在CMT的管理中至關重要。臨床常見的康復內容有運動療法和矯形器具的使用。

運動療法一直是CMT康復方案的重點,尤其是肌肉力量訓練。通過增強肌肉力量,可以保護關節,避免攣縮。同時,雖然CMT的疾病過程主要影響遠端肌肉,但是許多研究都發現,CMT患者的近端肌肉力量也比健康人弱。隨著肌肉力量的提升,患者的步行功能、日常生活能力也會有所提高。

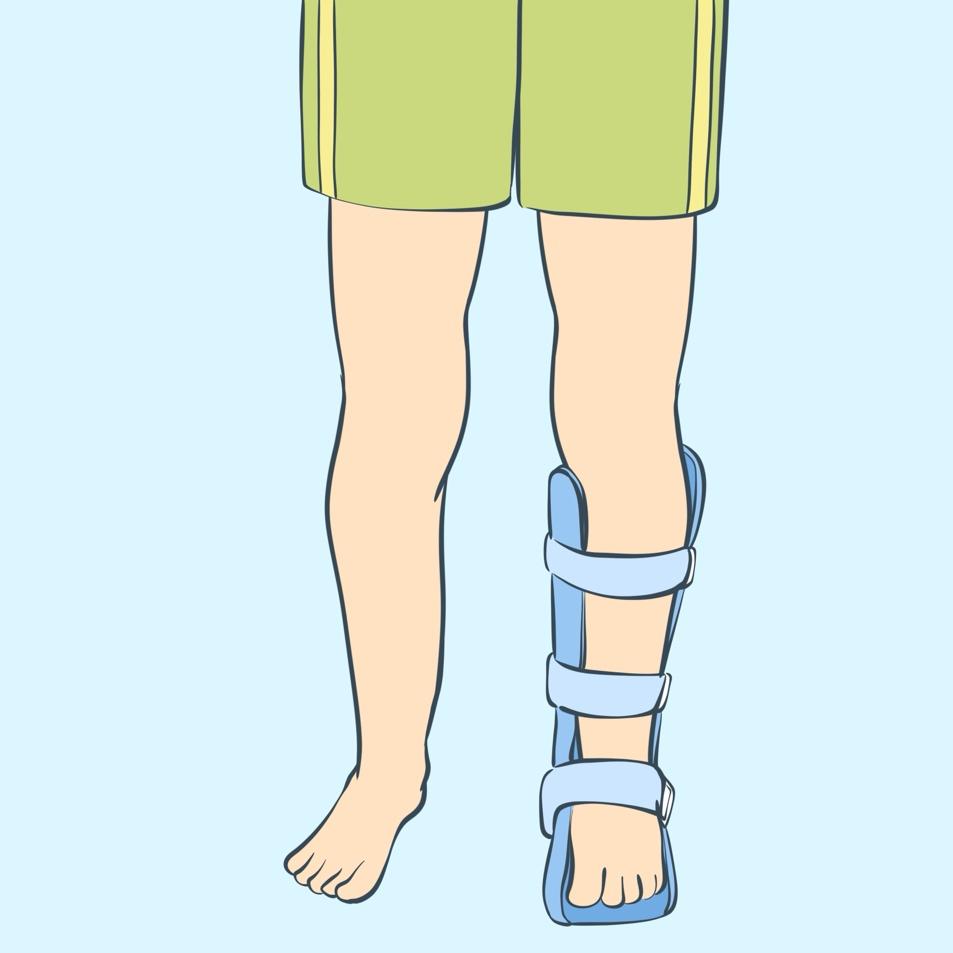

CMT患者的另一特點是足部畸形、足下垂。針對這個問題,可以使用矯形器治療。足踝矯形器的使用有助于CMT患者在行走中更加穩定和舒適,增強平衡感,從而降低摔倒的風險。

圖3 版權圖片 不授權轉載

中醫康復怎樣幫助CMT患者?

從中醫理論來看,CMT可歸屬于“痿證”的范疇,病因涉及先天不足、后天失養及外邪侵襲等。其基本病機,實證多為筋肉受損,氣血運行受阻;虛證多為氣血陰精虧耗,筋脈肌肉失養。中醫康復在治療上注重整體觀念和辨證論治,以“補虛扶正,標本兼治”為治則,通過補益肝腎、健脾益氣、活血通絡、祛風除濕等方法,結合中藥、針灸、推拿等綜合療法,以達到整體調節、改善癥狀的目的。

在中藥治療方面,根據不同證型靈活選用方劑,兼顧補虛扶正與祛邪通絡。比如肝腎虧虛者常用虎潛丸、六味地黃丸;脾胃虛弱者常用補中益氣湯、參苓白術散。

針灸則可以通過刺激特定的穴位,促進氣血流通,減輕疼痛,增強肌肉力量。對于CMT,常取足陽明胃經及足少陽膽經穴位,如足三里、陽陵泉、三陰交等穴。這些穴位有助于改善血液循環,增強肌肉的功能。

推拿療法也可以使緊張的肌肉得到放松,促進血液循環,加速養分輸送,有助于肌肉恢復。

此外,中醫功法注重身心協調,通過緩慢而有節奏的動作,幫助增強肌肉力量,改善身體平衡。例如,太極拳和八段錦都是非常適宜的康復運動方式,有助于維持或改善肌肉功能,同時提升整體健康水平。

圖4 版權圖片 不授權轉載

CMT作為一種罕見病,目前暫無治愈的方法,但這并不意味著我們對CMT無能為力。通過中西醫結合的康復方案,可以緩解患者癥狀、延緩病程進展。而CMT的早期識別和正確診斷至關重要。因此,對CMT的充分認識和警惕不可或缺,這不僅能幫助醫生避免漏診和誤診,也能讓患者盡早獲得適當的治療和康復指導,從而改善預后。

來源: 中華醫學會

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中華醫學會

中華醫學會