地球像橘子還是像西瓜

早在柏拉圖和亞里士多德時代,人類便認識到腳下的大地是一個圓球。直到1522年葡萄牙航海家麥哲倫的船隊完成了環球航行,才最終驗證了地球的形狀。但我們居住的這顆行星真是滴溜溜的正圓球嗎?

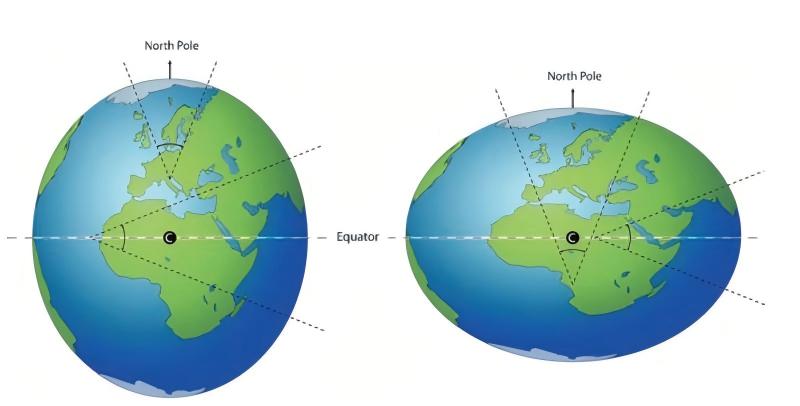

1671年,法國天文學家里歇爾到圭亞那首府卡宴觀測火星大沖,發現所帶的鐘每天慢了2分28秒,他將鐘擺調短2.8毫米,才能重新校準時間,但1673年回到巴黎后必須把擺長再度復原。牛頓在1687年出版的開山巨著《自然哲學的數學原理》中以此為據,判定地球自轉的離心力引起赤道膨脹兩級扁平,因此成為一個“橢球”。赤道附近的圭亞那比北半球的法國距離地心更遠,所以鐘擺受到重力減小而頻率變慢。巴黎天文臺臺長卡西尼的認識恰恰相反,他根據笛卡爾學派的信條和自己的測量,宣稱地球形狀是赤道收縮兩極伸長。伏爾泰大為感慨:“巴黎說像西瓜,倫敦說像橘子。”地球的形狀究竟如何,成為事關重力理論和航海實踐的大問題。法國國王路易十五決定派出兩個科考隊,遠赴北極圈內的拉普蘭和赤道附近的秘魯進行測量,通過大地曲率的對照,徹底了斷這樁舉世矚目的科學公案。

1671年法國天文學家里歇爾在圭亞那首府卡宴發現時鐘每天慢了2分28秒

關于地球形狀問題的兩種認識

科考隊的成員均為一時之選。前往拉普蘭的領軍人物是法國最早的“牛頓主義”數學家莫佩爾蒂,他后來創建了著名的“最小作用原理”;另一位臺柱是瑞典烏普薩拉大學的數學家和天文學家攝耳西斯,他日后發明了攝氏溫標。還有天文學家克萊羅、莫尼爾等先后加盟。他們1736年4月離開巴黎,分別沿陸路和水路北上,經過2個月舟車勞頓到達圣誕老人的故鄉,開始了丈量北緯65o50′和66o50′之間的經線長度。

莫佩爾蒂在書房

攝氏溫標發明者攝爾西斯

來源: 播火錄

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

武漢教育電視臺

武漢教育電視臺