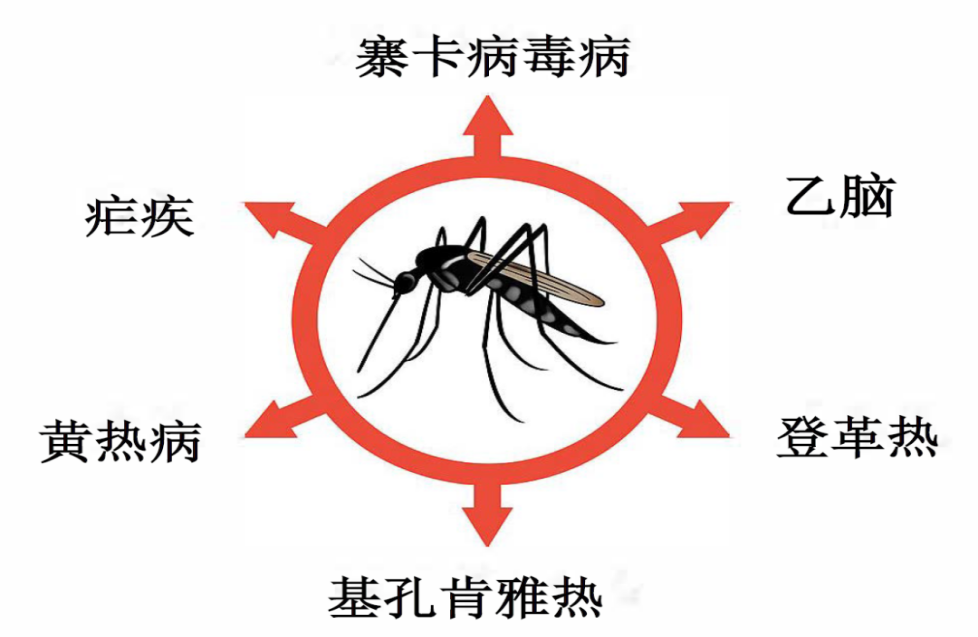

(圖片來源:中國疾控中心)

一、什么是基孔肯雅熱?

**基孔肯雅熱(Chikungunya Fever,CHIKF)**是一種因感染基孔肯雅病毒導致的以發熱、皮疹、關節疼痛為主要臨床表現的蚊媒病毒性傳染病。

**“基孔肯雅”(chikungunya)**一詞源于非洲 Kimakonde 語,意為 “彎腰行走”,形象描述了患者因劇烈關節痛而被迫彎腰的姿態。

自 1952 年在非洲首次發現以來,截至2024年底該病已逐漸擴散至全球 119個國家,成為熱帶、亞熱帶地區乃至溫帶的重要公共衛生威脅(見下圖)

最新報道顯示,截至7月19日廣東省佛山市累計報告確診病例1873例,所有病例均為輕癥,無重癥和死亡病例,已有720例痊愈。

(圖片來源:WHO網站)

二、基孔肯雅熱如何傳播?

1、傳染源

基孔肯雅熱患者

基孔肯雅熱隱形感染者

2、傳播媒介

白紋伊蚊和埃及伊蚊

3、傳播途徑

主要經伊蚊叮咬傳播,是病毒與蚊子的 “致命合作”。

白紋伊蚊因適應稍冷環境,已成為溫帶地區傳播的主要媒介,埃及伊蚊則在熱帶地區占主導。

白紋伊蚊與埃及伊蚊主要孳生在較為潔凈的容器積水中,一般在白天叮咬人,活動高峰在日出后2小時和日落前2小時。

伊蚊在叮咬病毒血癥期的人或動物后,病毒在蚊蟲體內繁殖并到達唾液腺內增殖,經2至10天的外潛伏期再傳播病毒。

蚊體內的病毒可存活較長時間,甚至終生帶毒。

母嬰垂直傳播(尤其分娩時母親處于病毒血癥期)也有報道,可能導致新生兒腦炎等嚴重癥狀。

4、潛伏期和傳染性

潛伏期1至12天,通常3至7天。

感染者在發病當天至7天具有傳染性。

5、易感性和免疫力

未曾暴露于CHIKV的人群普遍易感。

一般認為,人感染CHIKV后,可產生持久免疫力,不會再次感染。

6、發病季節特點

在熱帶和亞熱帶地區,基孔肯雅熱一年四季均可發病, 發病高峰一般在8月份~10月份。

三**、攜帶基孔肯雅病毒的蚊子和感染**

基孔肯雅病毒的人****能夠傳播多遠?

主要取決于攜帶基孔肯雅病毒的蚊子和感染基孔肯雅病毒的人的活動范圍,但如果攜帶基孔肯雅病毒的蚊子和感染基孔肯雅病毒的人搭上現代快捷交通方式,遠距離傳播的可能性是存在的。

**四、**基孔肯雅熱有什么臨床特征?

典型臨床表現**:**發熱、皮疹、關節疼痛

**發熱:**急性起病,體溫可達39℃,熱程持續1-7天,伴有寒戰、頭痛、背痛、全身肌肉疼痛、惡心、嘔吐等。

**皮疹:**多出現在發熱后第2-5天,皮疹呈典型的斑疹、丘疹或紫癜,主要分布在軀干、 四肢的伸側、手掌和足底,疹間皮膚多為正常,可伴瘙癢感。數天后消退,可伴脫屑。

**關節疼痛:**多為對稱性,主要累及手腕和踝趾等小關節,也可涉及膝和肩等大關節,腕關節受壓引起劇烈疼痛是本病的重要特征,通常1-3周緩解,部分病例關節疼痛可持續數月。極少數患者可出現出血、腦炎、脊髓炎等嚴重并發癥導致死亡。

**五、**人感染基孔肯雅病毒后如何確診?

急性期診斷(發病 8 天內)依靠核酸檢測。

恢復期診斷(發病 8 天后)依靠血清學檢測IgM抗體和IgG 抗體檢測及抗體滴度4倍以上增加。

**六、**治療基孔肯雅熱有無特效藥物?

目前,基孔肯雅熱尚無特效治療藥物,也沒有針對性疫苗,臨床治療以對癥支持為主。

**七、**如何預防基孔肯雅熱傳播?

**環境治理:**伊蚊依賴小型積水繁殖,因此清除蚊蟲孳生地是預防蟲媒傳染病的根本措施。我們需要定時清理家中容易積水的地方,如瓶罐、廢舊輪胎、花盆、下水道、雜物堆等區域,不給蚊子提供繁殖的機會。

**個人防護:**外出時,盡量穿淺色長袖衣褲,減少皮膚暴露面積;同時在裸露皮膚上涂抹含避蚊胺、避蚊酯的驅蚊液。在家中,安裝紗門紗窗,使用蚊帳,為自己打造一個安全的“無蚊空間”;必要時使用電蚊拍、滅蚊燈等,對蚊子進行“精準打擊”。此外,盡量減少在戶外樹蔭、草叢等蚊子多的地方逗留時間。

**關****注流行區疫情:**如果計劃前往東南亞、非洲等登革熱和基孔肯雅熱流行區,出行前一定要查詢當地疫情信息,做好充分的驅蚊防蚊準備。歸國后14天內做好健康監測,密切關注自己的身體狀況。

**及時就醫:**一旦出現發熱、皮疹、關節痛等相關癥狀立即就醫并告知旅行史和蚊蟲叮咬史,以便醫生能夠及時準確地診斷和治療。

(部分圖片來源網絡,如有侵權請聯系刪除

來源: 泉州市第一醫院護理園地

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助