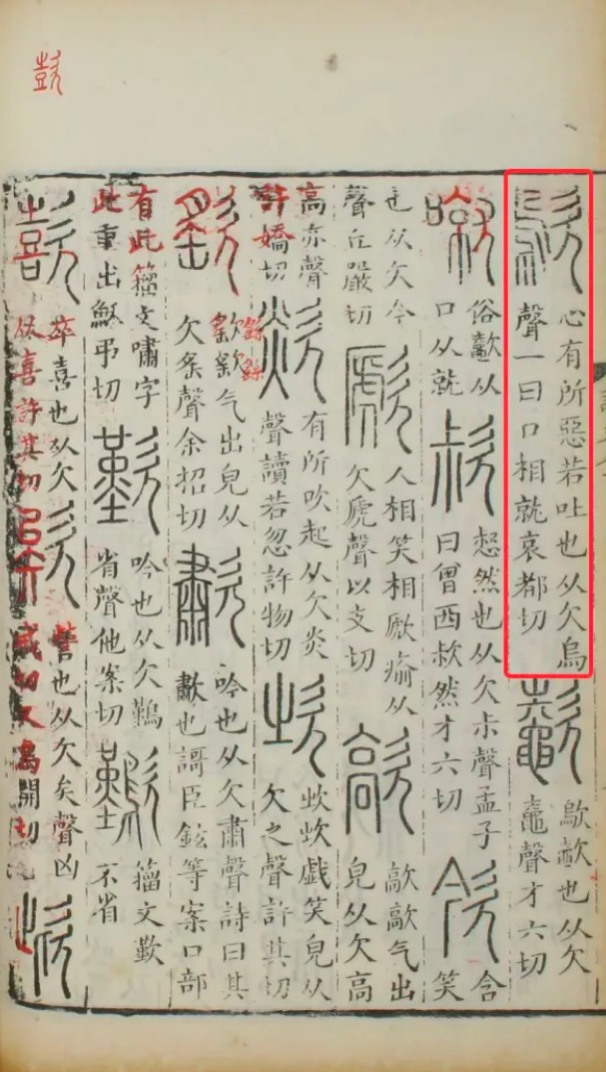

總有人以為親吻是從西方流傳過來的洋做派。殊不知,親吻在人類文化中比較普遍,甚至連人類的近親倭黑猩猩(Panpaniscus)也會有表示親愛的舌吻行為(不過倭黑猩猩的舌吻主要發(fā)生在未成年個體之間,這一點與人類不同)。中國古人當然也是會親吻的。在中國古代最經典的漢字學名著《說文解字》(其主體由東漢大學者許慎編著)中就有一個明確表示接吻的字。答案是“嗚”。不過在《說文》里,“嗚”寫成了“歍”(“欠”是吐氣的意思,如“哈欠”;“烏”是“烏”的繁體)。汲古閣刻大徐本《說文解字·欠部》:“〔歍〕心有所惡,若吐也。從‘欠’,‘烏’聲。一曰:口相就。(哀都切。)”

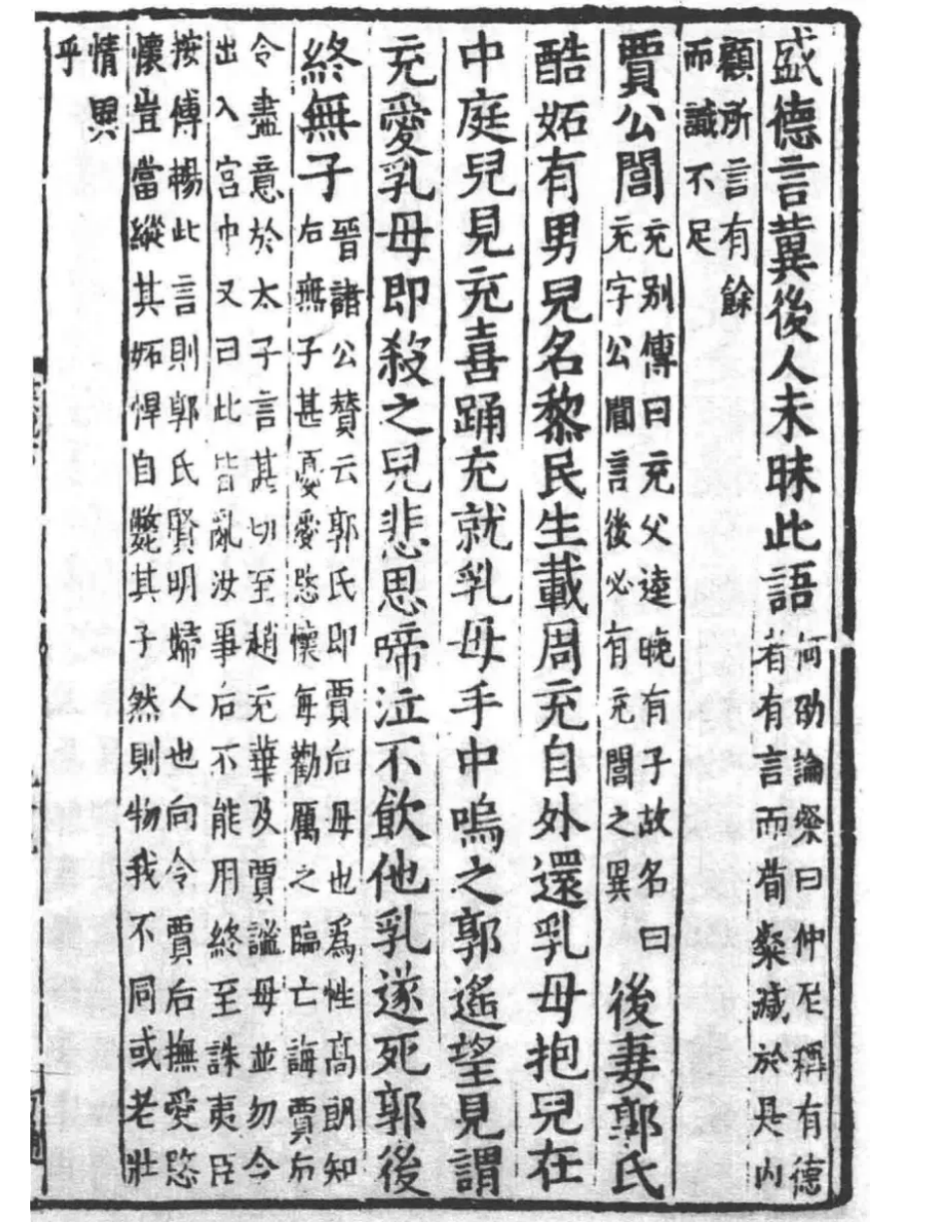

明代汲古閣本《說文解字》書影“心有所惡若吐也”譯成現(xiàn)代話就是惡心得干嘔,“口相就”的“就”是趨向的意思。嘴巴和嘴巴互相靠近,這就是接吻了。無論是指干嘔,還是指親吻,“歍/嗚”都可能是象聲詞。“歍/嗚”在上古漢語的發(fā)音屬于“影母魚部”。“影母”是一個古代聲母,傳統(tǒng)上大家認為它發(fā)一個基本聽不出來的喉塞音[?],近三十年也有學者猜它曾發(fā)小舌塞音[q](聽著有些像漢語拼音 ɡ)。“魚部”是一個古代韻部,所有當代學者基本上一致同意它的上古音等于或至少非常近似于[a](“母”“父”也是魚部的,它們的上古發(fā)音其實近似于現(xiàn)代的“媽”“爸”)。所以,“歍/嗚”的上古發(fā)音類似今音“啊”或“嘎”。親吻竟會親出了“啊啊/嘎嘎”聲,古人親得可真用力。親吻義的“嗚”在古代可不算生僻詞。《世說新語·惑溺》記載了一個發(fā)生在魏晉之間的悲劇故事:賈充(替司馬昭帶人殺害高貴鄉(xiāng)公曹髦的那個人)之妻郭槐(賈南風的媽媽)是個“悍婦”。她生了個兒子叫賈黎民。小寶寶一歲大時,有一天,賈充回家走進院子,看到孩子正待在奶媽懷里。孩子看到爸爸很激動,爸爸看到孩子也很開心,低頭“嗚”了一下孩子。郭槐見狀氣壞了:“這糟老頭子把臉湊到奶媽身邊,沒安好心!”她不分青紅皂白,當即下令把奶媽打死。沒想到,小寶寶思念奶媽,很快也夭折了。

國家圖書館出版社2017年影印的中華書局所影日本尊經閣藏宋本《世說新語》書影其實這條記載的可信度一般,古時便已有人質疑。不過,就算故事是編的,講故事時用到的詞義總會是真的:賈充湊到兒子身邊“嗚之”,“嗚”很明顯就是親吻的意思。古人不止親吻孩子,更會親吻伴侶。南北朝時后秦鳩摩羅什所譯《大莊嚴論經·二九》講了一則奇異的故事:從前有個男法師,不僅法力高超,人還怪好的,熱情地請眾僧吃飯。沒想到,等大家吃飽喝足,他卻悄悄使個法術,把一塊“尸陀羅木”變成一位大美女,然后“于大眾前抱捉此女,而嗚唼之,共為欲事。”“唼”(shà)的本意是吃/啃/咬,集韻有za這個音,表示吮吸,“嗚唼”這種說法一看就很激烈。眾僧目瞪口呆地看著他將整套“欲事”做完,又更為驚愕地看到他不知從哪里拿出一把大刀,揮舞著將“美女”砍碎。法師見大家對自己的嫌惡已至極點,方才收了神通,讓“美女”現(xiàn)出“尸陀羅木”的原形,借此宣講“一切法猶如幻化”的佛教理論。類似這樣用“嗚”表示情愛之吻的例證在唐前漢譯佛經中俯拾皆是,數不勝數,也形成了“嗚咂”“嗚嘬”等許許多多類似的復合詞;十六國姚秦時佛陀耶舍、竺佛念等共同翻譯的《四分律》中還出現(xiàn)了“嗚口”這樣可以直接對應后世“親嘴”的固定搭配。

古畫分明可為據

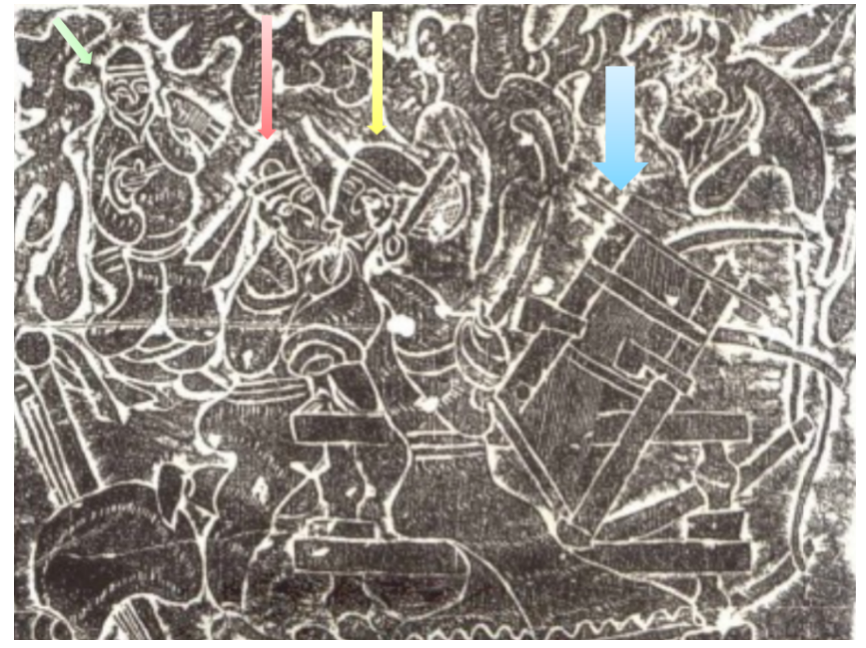

情愛之吻在早于唐代的漢籍中很難找到(至少筆者個人沒見過,這或許是因為我看的書太正經了吧)。不過,這僅僅是因為流傳至今的唐前漢籍中較少記錄情愛行為,決不能說中國古人在親熱時不接吻。武利華于2004年發(fā)表的論文《漢畫像石“秘戲圖”研究》匯總了當時能找到的 11例表現(xiàn)情愛場景的漢代畫像石,其中清清楚楚地畫著接吻行為的足有9例之多。從這個比例看,最晚到漢代,接吻已幾乎可以算是中國人情愛行為中不可缺少的一部分了。

《中國畫像石全集第4卷》(山東美術出版社,2000)收錄的一塊安徽靈璧縣的漢代畫像石的局部圖。筆者加的黃色箭頭指向梳著高髻的女主人;紅箭頭指向男主人;綠箭頭指向一位侍立在旁的仆人;藍箭頭指向一臺腳踏式織機。畫面中,女主人本來正踩著織機勞作,男主人從背后抱住她,女主人回頭與他接吻,織機上的工作想必要暫停了。

拆字、夸張呈異趣

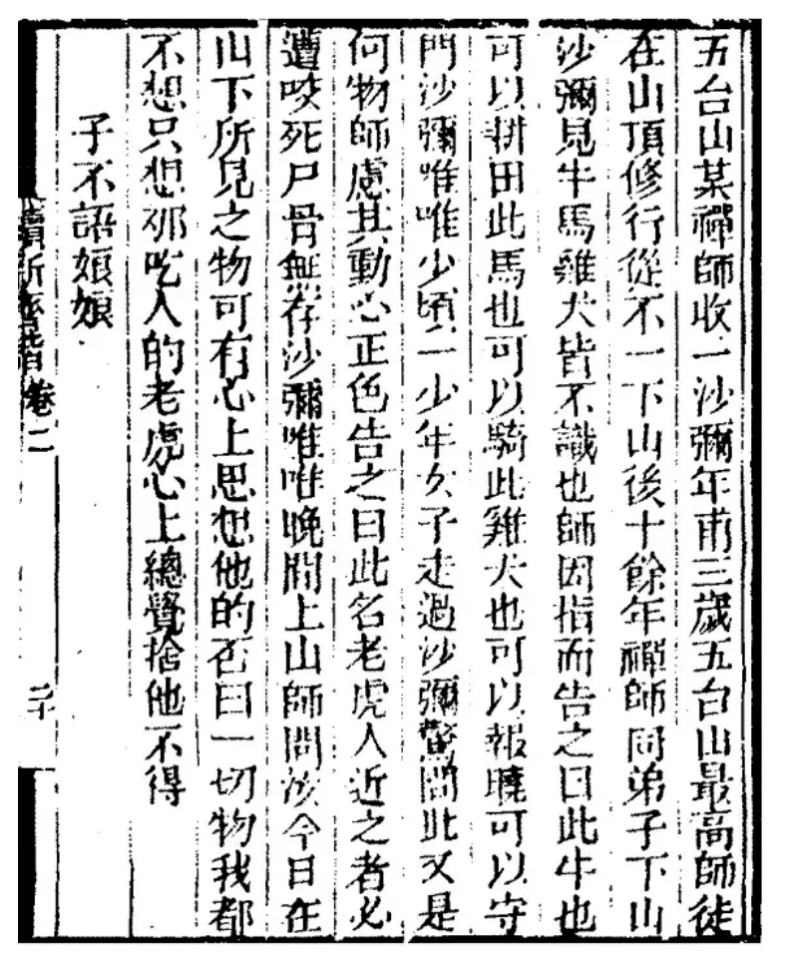

到唐朝以后,正面描寫情愛之吻的漢籍資料迅速增加。這其實很正常,畢竟絕大多數留存至今的中國古代俗文學作品都是唐代以后的。接吻現(xiàn)象在唐詩、宋詞、元曲、明清小說中都不乏其例,比如唐代大名鼎鼎的“青錢學士”張鷟(zhuó)、白居易之弟白行簡、宋代文豪黃庭堅等人便都曾正面描寫過接吻場景。伴隨著文獻對親吻的記載迅速增加,文獻中表述親吻的詞也很快豐富了起來,明代以后,今人熟悉的“親嘴”一詞迅速流行,成了表示舌吻的主流說法。《西游記》第十八回《觀音院唐僧脫難高老莊大圣除魔》說孫悟空變成高翠蘭的模樣,躺在床上等待豬八戒。豬八戒來后“不識真假,走進房,一把摟住,就要親嘴”,結果被孫悟空趁勢摔到了地上。此外,《紅樓夢》中也有好幾例“親嘴”,比如第十五回《王鳳姐弄權鐵檻寺秦鯨卿得趣饅頭庵》就有“摟著親嘴”的描寫。此類說法越來越多,逐漸還衍生出了一些有趣的版本。比如明清小說中常見類似于“做個‘呂’字”的說法。“呂”的字形是兩“口”相對,“做‘呂’”就是接吻。例如《警世恒言》第十五回《赫大卿遺恨鴛鴦絳》講書中角色赫應祥確認他與另一角色空照調情成功,便立即“上前擁抱,先做了個‘呂’字”,所指相當于后文所說“做了個嘴兒”。此外,西北的蘭銀官話區(qū)有許多方言將接吻稱為“吃老虎”。有人猜測這種說法可能來自清代以來在民間頗為流行的“沙彌思老虎”型故事。至于這種猜測是否準確,或許要等各位看官日后考證明白了。

清刻“隨園三十種”本袁枚《子不語·續(xù)卷二》中便收錄了“沙彌思老虎”的故事。故事大意是:有個在山寺里長大的小和尚,長大后某日出門下山,連牛馬雞犬都不認識,全賴師傅一一告知,后見一少女,師傅怕小和尚動凡心,便說這是吃人的老虎,不意后來小和尚總結此日見聞:“一切物我都不想,只想那吃人的老虎,心上總覺舍他不得。”簡單總結一下:漢代畫像石中已有大量描畫情愛之吻的例子,《世說新語》中則提到了父親對孩子的親情之吻;唐代以前,表示親吻的詞基本都與“嗚”有關,而唐代后,這個義項的詞花樣百出;“親嘴”一詞是明代流行開的。歸根到底,親吻在古代絕非僻事,千萬不要再拿它當外國風俗了。當然,古今中外的吻俗存在一些差異,比如中國古代的情愛之吻一般出現(xiàn)在相對私密的場合(譬如正文引用的靈璧縣宴居畫像石中的那一吻是在仆人面前進行的,但畫面中既然有織機,顯然仍在室內),我們基本看不到古籍中存在當街擁吻的記錄;至于南亞、中東、歐美等地自古流行的那些單純表示尊敬或友愛的親吻,則直到今天也并未在中國流行。相較很多國家的人來說,國人會親吻的對象更少,古時親吻的場合也更私密,難怪有很多人以為親吻是從外國傳來的晚近風俗了。

參考文獻

[1]Manson,JosephH.,SusanPerry,andAmyR.Parish."Nonconceptivesexualbehaviorinbonobosandcapuchins."InternationalJournalofPrimatology18(1997):772-773.

[2]錢鐘書.一個歷史掌故、一個宗教寓言、一篇小說[M]//錢鐘書.七綴集.北京:生活·讀書·新知三聯(lián)書店;2002:167-168.

[3]武利華.漢畫像石“秘戲圖”研究[C]//中國漢畫學會,中共嘉祥縣委,嘉祥縣人民政府.中國漢畫學會第九屆年會論文集(上).徐州漢畫像石藝術館;2004:198-212.

策劃制作

作者丨清潔工 南開大學文學院訓詁學博士中國科普作家協(xié)會會員

審核丨王弘治 上海師范大學人文學院副教授

來源: 科普中國新媒體

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國新媒體

科普中國新媒體