作者:王海博 中國人民解放軍總醫院海南醫院 主治醫師

欒韶亮 中國人民解放軍總醫院海南醫院 副主任醫師

林 惠 中國人民解放軍總醫院海南醫院 主管護師

審核:劉小平 中國人民解放軍總醫院海南醫院 主任醫師

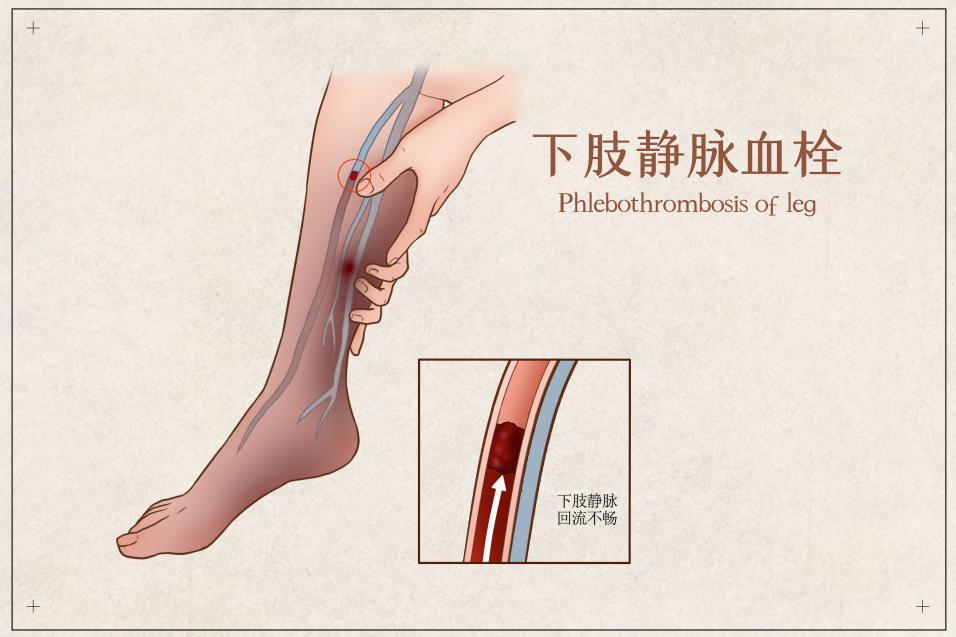

一、什么是下肢靜脈血栓?

下肢靜脈血栓,俗稱“腿血栓”,是指血液在腿部靜脈內異常凝結,像水管堵塞一樣阻礙血液回流。本病常見于久坐、手術后或長期臥床的人群,若不及時處理,可能導致長期腿腫、皮膚潰爛等問題,甚至引發肺栓塞(血塊脫落堵住肺部血管)。

圖1 版權圖片 不授權轉載

二、為什么會發生下肢靜脈血栓?

1.三大原因

(1)血流變慢:長時間不動,如久坐、長期駕車、臥床等,導致腿部血液流動緩慢。

(2)血管損傷:手術、外傷、炎癥或靜脈穿刺等造成血管內壁損傷。

(3)血液高凝:血液成分發生改變,導致血液更易凝固。

2.危險因素

(1)不可控因素:遺傳性凝血功能異常、高齡等。

(2)可干預因素:即可通過預防、治療、改善生活習慣等降低患病風險的危險因素,主要包括①長時間下肢不活動(如久坐、長途飛行、臥床等);②手術或外傷后制動;③惡性腫瘤(血液成分可能呈現高凝狀態);④懷孕(血液成分可能呈現高凝狀態);⑤肥胖(可增加血液黏稠度,使靜脈血流緩慢及血管內皮損傷);⑥吸煙(可直接損傷血管內皮并且會加劇血液高凝狀態);⑦服用激素類藥物(如避孕藥及糖皮質激素等,可改變凝血功能,增加凝血風險)

三、一旦發生下肢靜脈血栓,身體會發出哪些信號?

1.典型表現

下肢突然腫脹、疼痛,皮膚發紅或發熱,按壓小腿或大腿內側有痛感。

2.嚴重情況(需立即就醫)

腿部極度腫脹、皮膚青紫、冰涼,甚至呼吸困難(這可能是肺栓塞)。

四、如何診斷下肢靜脈血栓?

1.初步篩查

查驗血中D-二聚體水平,該指標為血栓相關指標,但在其他疾病中,其也可能升高。

2.影像學檢查

①超聲:最常用的方法,無痛無創,可觀察血管堵塞情況。

②CT或磁共振成像:主要用于發現髂靜脈、下腔靜脈血栓,明確下肢血栓形成原因。

五、下肢靜脈血栓的治療方法有哪些?

1.抗凝治療(基礎)

作用:防止血栓變大或脫落,但不能溶解已有血栓。

常用藥物:低分子肝素(注射)、華法林或新型口服藥(如利伐沙班)。

療程:通常3~6個月,惡性腫瘤患者可能需要更長時間。

2.溶栓治療

適用情況:嚴重血栓(如髂股靜脈血栓)、年輕且出血風險低的患者。

方法:導管定向溶栓(CDT),即通過導管向血栓內注射溶栓藥物,如尿激酸型纖溶酶原激活物(簡稱“尿激酶”),或結合超聲(USCDT)可增強溶栓效果,提高血管通暢率。

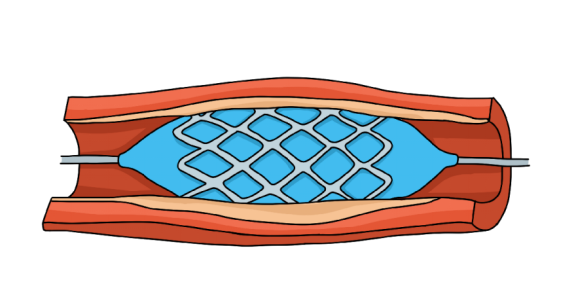

3.手術或介入治療

(1)開放手術取栓:通過導管機械清除血栓,適合急性大面積血栓。

(2)球囊擴張聯合支架植入:部分下肢靜脈血栓是繼發于近心端靜脈狹窄或閉塞性病變,可通過球囊擴張改善管腔狹窄或閉塞,必要時植入支架保持血流暢通,降低血栓發生的概率。

圖2 版權圖片 不授權轉載

4.壓力治療

(1)彈力襪:減輕腫脹,預防血栓后綜合征。

(2)間歇充氣加壓裝置:促進血液回流。

六、治療后可能出現的問題:血栓后綜合征

20%~50%[1-2]患者在治療后可能出現血栓后綜合征。常見的長期癥狀為活動后下肢疼痛、緊繃感、裂開感、沉重、疲憊或酸脹等不適,休息或抬高下肢后癥狀緩解。臨床體征主要表現為下肢浮腫、皮膚顏色改變、色素沉著、血栓性靜脈炎、靜脈曲張、脂肪皮膚硬化癥和潰瘍。

預防血栓后綜合征的關鍵:早期積極治療下肢靜脈血栓,堅持穿彈力襪。

七、如何預防下肢靜脈血栓?

1.日常生活習慣調整:避免久坐久站,每隔1小時活動5~10分鐘,長途旅行時多喝水、做踝泵運動(反復勾腳尖)。

2.警惕身體“信號”:單側腿突然出現腫脹、疼痛,應立即就醫。

3.高危人群需警惕:術后或長期臥床者要遵醫囑使用抗凝藥,必要時穿彈力襪。

八、總結

下肢靜脈血栓可防可治,關鍵在于早發現、早干預。規范抗凝是基礎,嚴重時需結合溶栓或手術治療。保持健康的生活方式,高危人群尤其要加強預防,這樣才能顯著降低下肢靜脈血栓發生風險。

參考文獻:

[1]De Maeseneer M G, Kakkos S K, Aherne T, et al. Editor's Choice - European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2022 Clinical Practice Guidelines on the Management of Chronic Venous Disease of the Lower Limbs. Eur J Vasc Endovasc Surg, 2022, 63(2): 184-267.

[2]中國微循環學會周圍血管疾病專業委員會下肢靜脈腔內治療專業委員會. 下肢深靜脈血栓形成后綜合征腔內治療專家共識[J]. 血管與腔內血管外科雜志, 2023, 9(7): 769-776, 787.

來源: 中華醫學會

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中華醫學會

中華醫學會