1838年,德國地理學家卡爾·李特爾首次提出“絲綢之路”的現代學術概念,但絲路古地圖的出現時間其實更早。這些古老的絲路地圖不僅為絲綢之路研究提供了重要依據,更生動呈現了古代絲路沿線的生活圖景,兼具文獻、文物、文化與藝術多重價值。現存絲綢之路古地圖主要可劃分為中國、歐洲和伊斯蘭三大地圖譜系。

絲綢之路

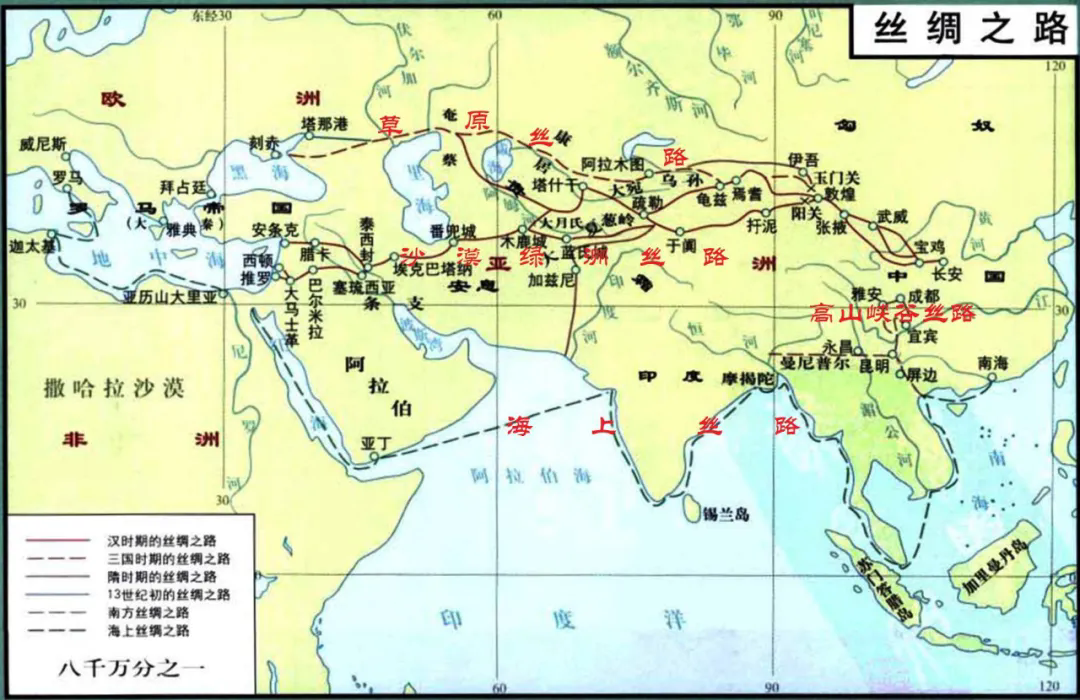

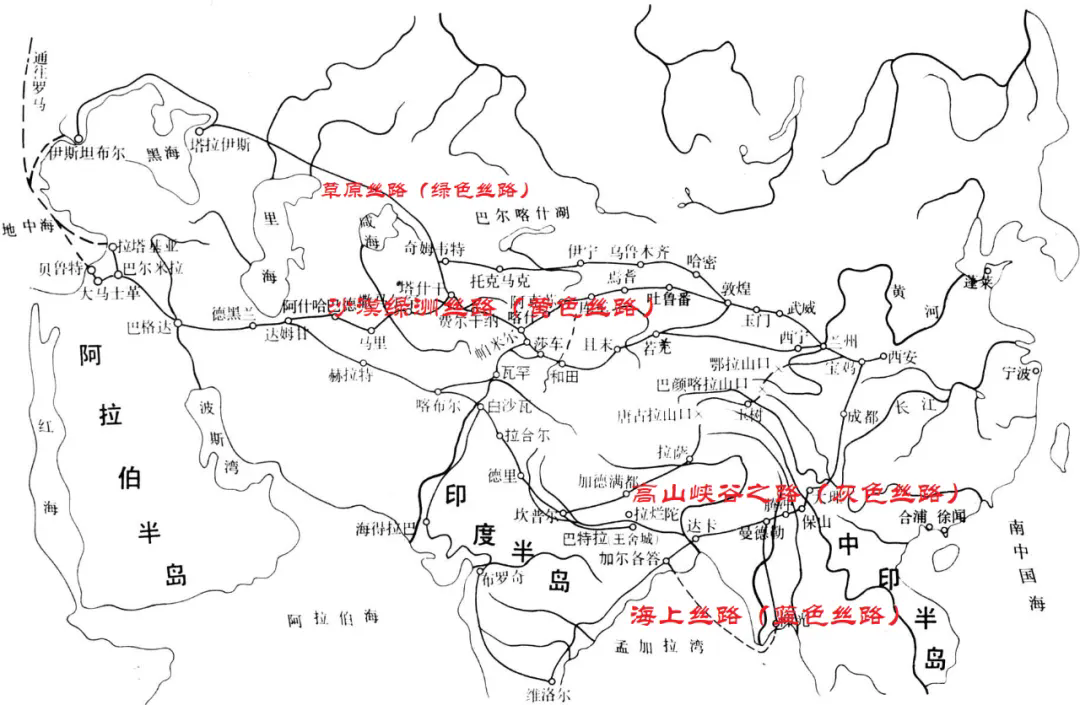

據西北大學區域國別學院、絲綢之路研究院席會東教授介紹,廣義絲綢之路涵蓋四條主干道:黃色絲路(沙漠綠洲之路)、藍色絲路(海上絲路)、綠色絲路(草原之路)以及灰色絲路(高山峽谷之路)。

絲綢之路

自漢武帝時期張騫鑿空西域開始,新疆、中亞、南亞、西亞等區域便成為歷代中原王朝的記述重點和經略重心,《史記》《漢書》對此均有詳細記述。東漢以來佛教正式傳入中國,僧人取經求法推動了絲路地圖編繪。東晉高僧釋道安繪制的《西域圖》,是已知最早的絲路地圖之一。隋代裴矩《西域圖記》描繪了隋代絲路復興、西域各國齊聚張掖舉辦萬國博覽會的盛況。唐代賈耽《西域圖》、程士章《西域道里記》、玄奘《大唐西域記》、杜環《經行記》等著作,集中體現了中原對西域絲路的地理認知。可惜唐代之前的絲路地圖因年代久遠、寫本時代抄本數量有限、傳承困難而盡數失傳。

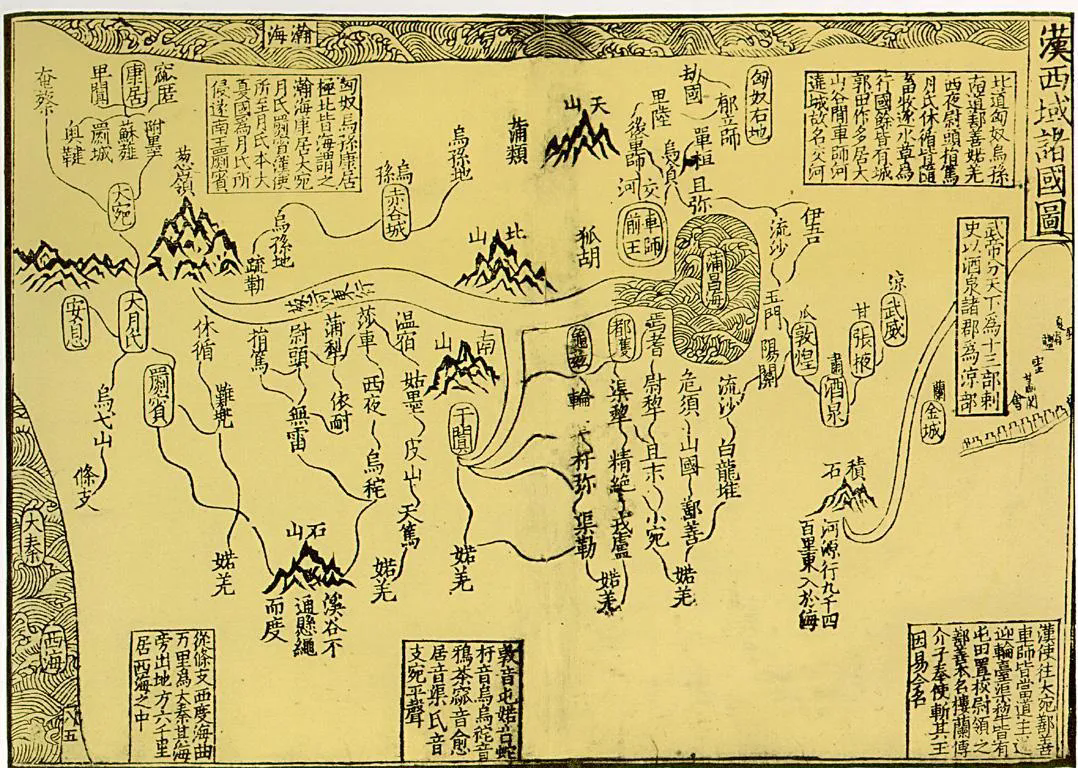

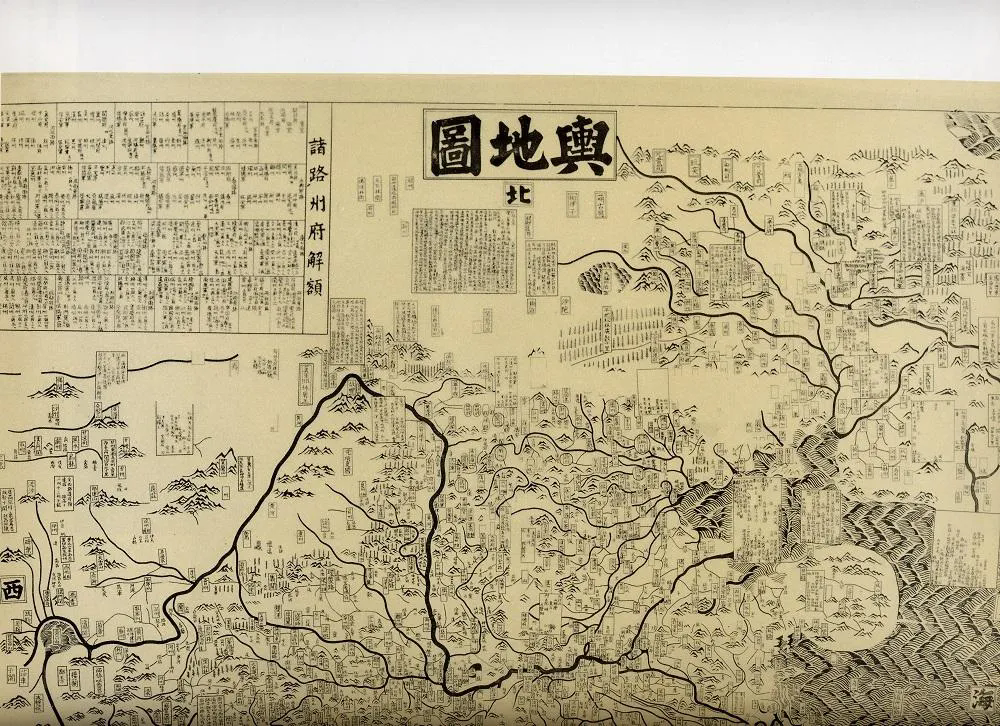

南宋《佛祖統紀》之《漢西域諸國圖》

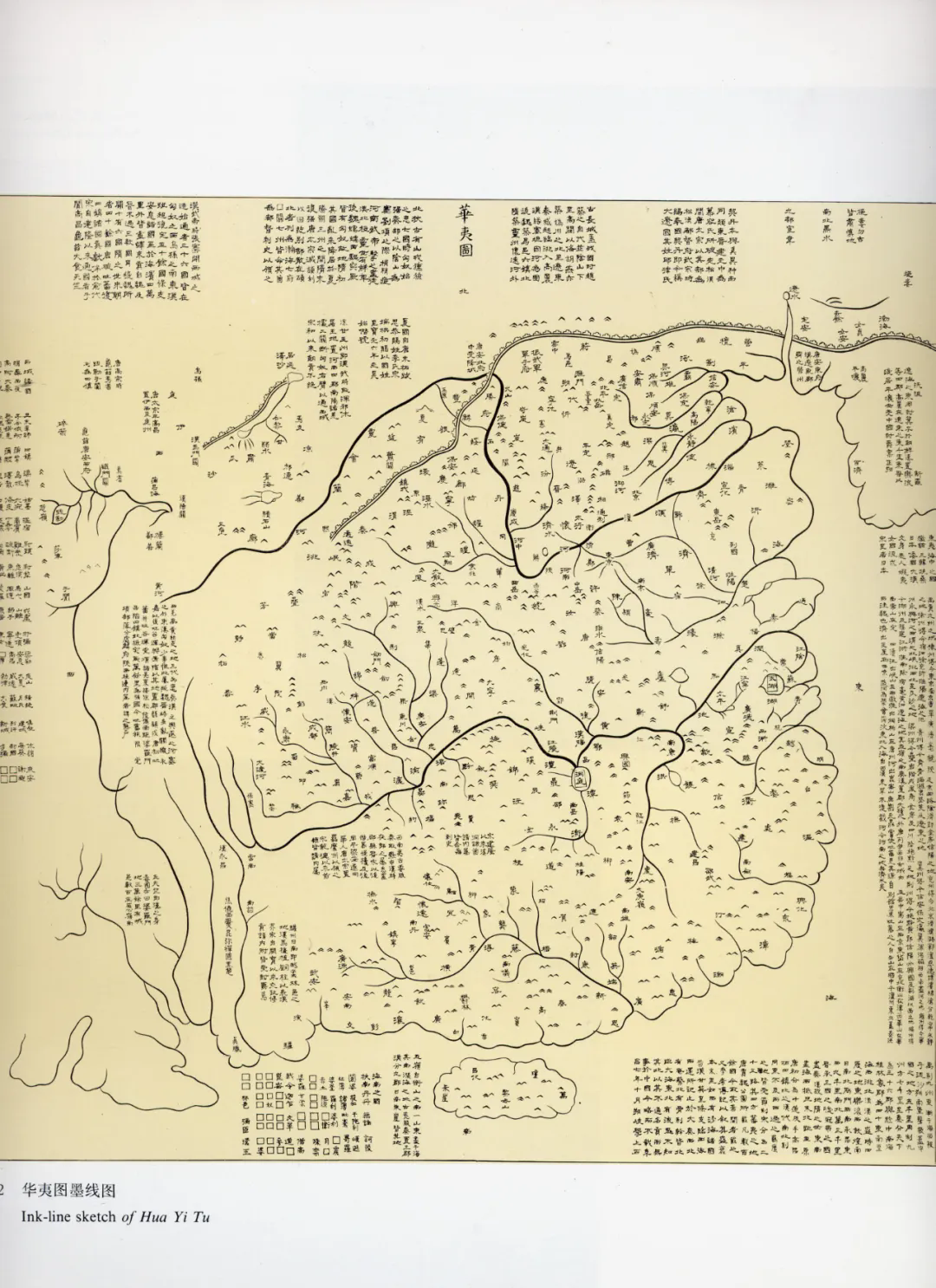

在中國古地圖史上,宋代具有里程碑意義。這一時期,雕版印刷技術高度繁榮。現存最早描繪西域諸國及絲綢之路全貌的實物地圖,是南宋僧人志磐所著《佛祖統紀》中的《漢西域諸國圖》。該圖為紙本雕版墨印,長28厘米、寬40厘米,清晰呈現漢代西域各國分布與絲路走向。宋代的《華夷圖》和《輿地圖》等全國地圖中,也都描繪了新疆段絲路景觀。

宋代《華夷圖》

宋代《輿地圖》

元代時,波斯地理學家扎馬魯丁等人將阿拉伯地圖和制圖技術傳入中原,推動中文天下地圖從“華夷圖”演變為“混一圖”,涵蓋范圍擴大到歐洲和非洲。《經世大典地理圖》作為元代西域地理的集大成者,附于《經世大典》之中,詳細繪制了新疆、中亞、西亞直至北非和東歐的遼闊疆域和絲路名城重鎮。

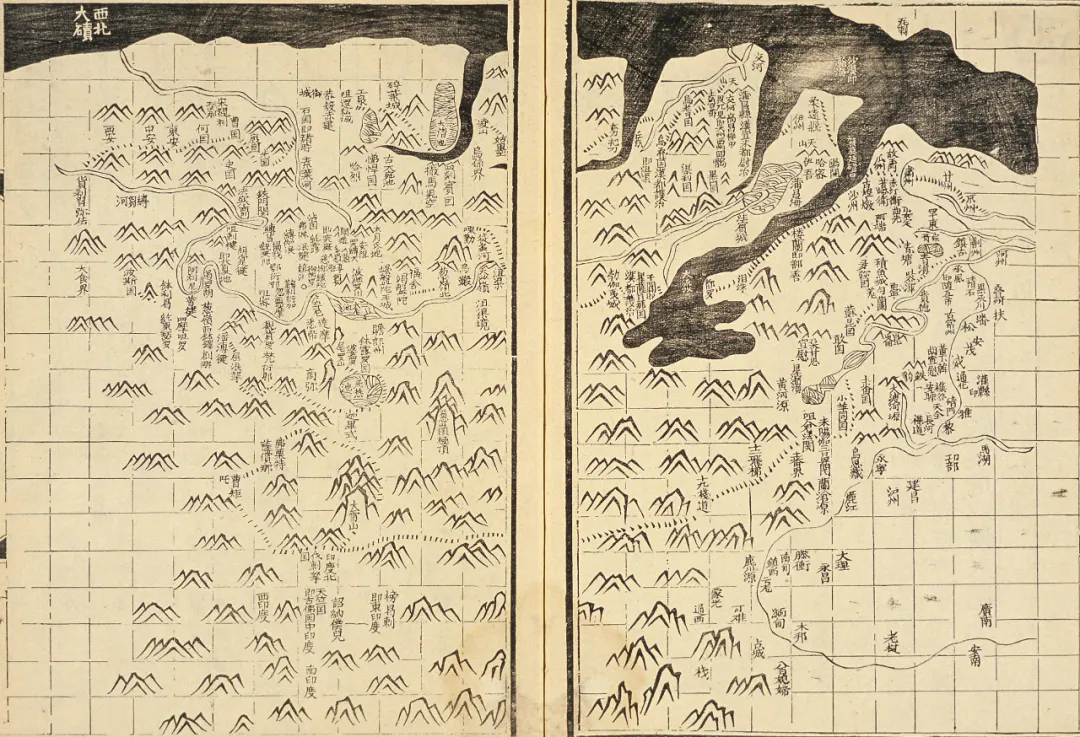

明萬歷《廣輿圖》之《西域圖》

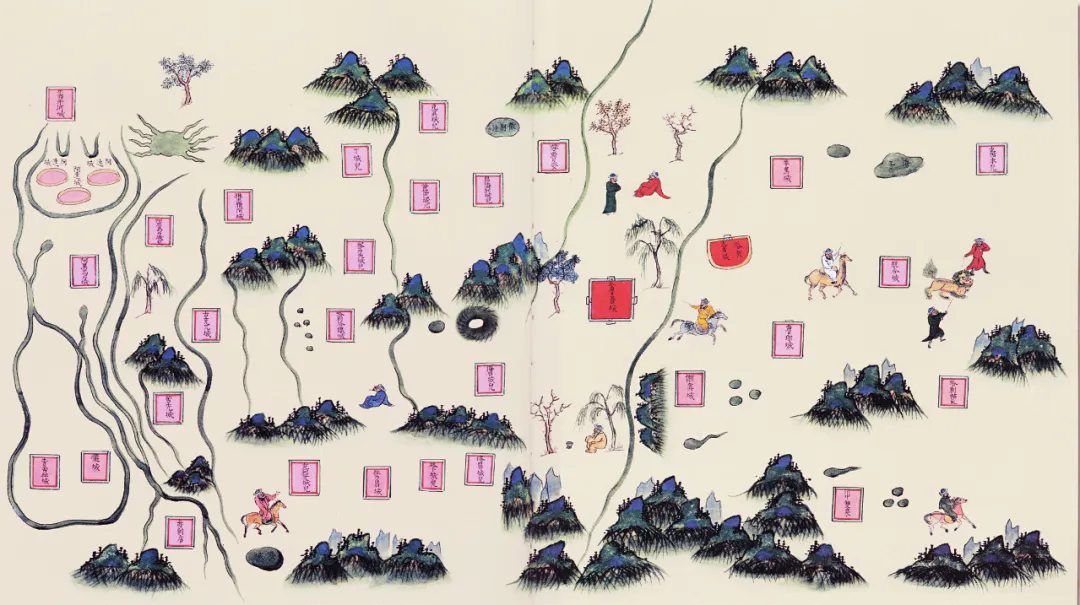

臺北故宮藏明嘉靖《西域土地人物圖》(節選)

明代《廣輿圖》與《皇明職方圖》等地圖集中都有專門的《西域圖》,圖中系統標注西域地區的漢唐古地名,印證了中原與西域悠久的交流交往歷史。永樂年間明朝使臣陳誠所繪《西域行程圖》及嘉靖時期陜西邊臣繪制的《西域土地人物圖》系列地圖,生動記錄了明代絲綢之路現實景觀。其中《西域土地人物圖》以甘肅嘉峪關至魯迷(奧斯曼帝國都城,今土耳其伊斯坦布爾)之間絲路為框架,系統描繪了絲路沿線三百余處地點的山川、城鎮、物產及族群、風俗,堪稱十六世紀陸上絲綢之路的全景實錄。現存三個明代彩繪本絲路地圖分別收藏于臺北故宮、意大利地理學會和北京故宮博物院,另有兩套刻本收錄于嘉靖二十一年《陜西通志》與萬歷四十四年《陜西四鎮圖說》。

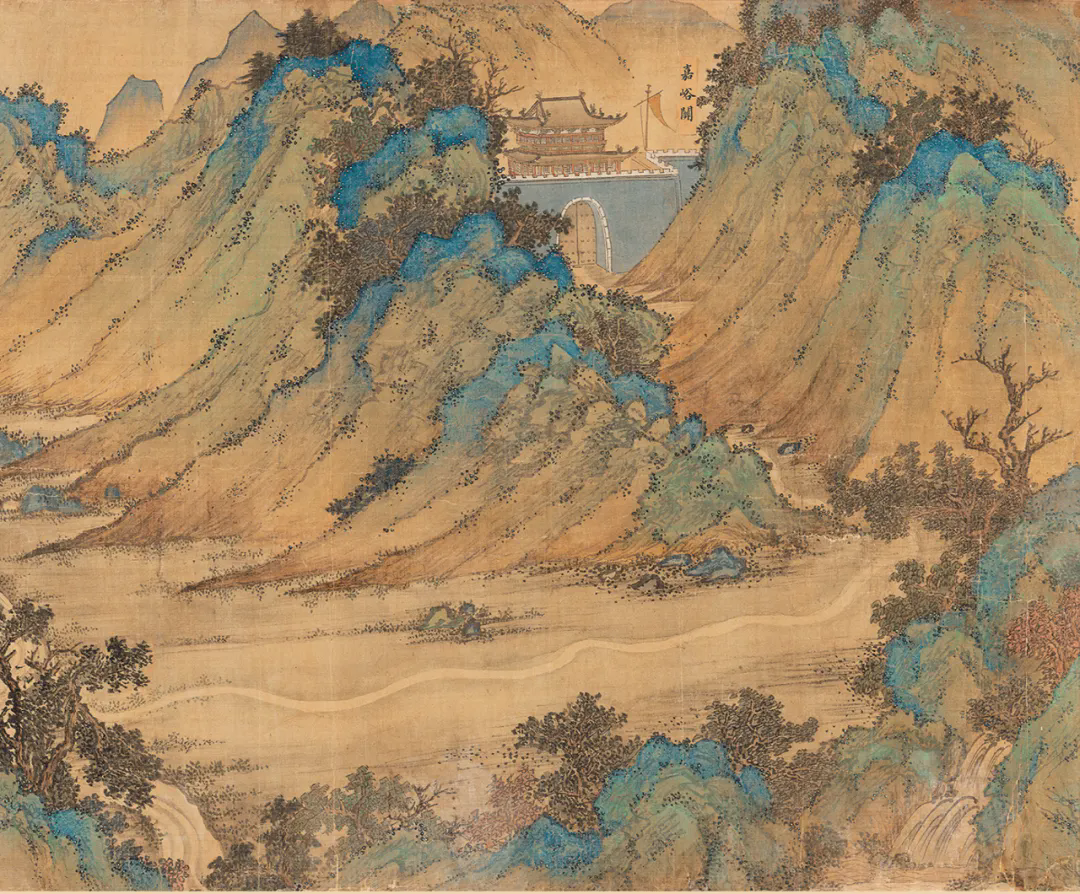

北京故宮博物院藏“絲路山水地圖”卷首嘉峪關段。地圖的東起點。嘉峪關是明長城最西端的關口,是連接西域與中原的重要樞紐,陸上絲綢之路的必經之地。

北京故宮博物院藏“絲路山水地圖”卷中撒馬爾罕段。撒馬兒罕城:今撒馬爾罕,中亞最古老的城市之一,陸上絲綢之路的重要樞紐,重要的國際貿易中轉地。

該圖志以百科全書式的記載,描摹了亞歐非三大洲的多元絲路文明圖景:商旅牽駝絡繹于途,纏頭回回席地對飲,貢獅使者東行朝覲,蒙古鐵騎馳騁戈壁,更有躬耕隴畝的農人、受謁帳中的貴族。城郭或方或圓各具形態,水磨風車與藏式佛塔錯落其間,望日樓高聳,架子井星布,共同構筑出迥異中原的異域風貌。尤為值得注意的是,圖及圖說明確標注西亞諸城多有漢人聚居區,生動體現了元明時期漢人沿絲路西遷的歷史,以及東西方文明在商貿往來、人口遷徙中的深度交融。

東西方三大譜系的絲綢之路地圖上,盡管語言各異,但繪圖信息與主題有著深刻的內在關聯,展現了絲路文化的交流與交融。以歐洲絲路地圖為例,中國被稱為“秦奈國”(“秦耐”),這些稱謂與現代英語、法語、意大利語中的“China、Chine、Cina”同出一源,均來自漢語的“秦”字。

歐洲古地圖上中國有兩個稱呼,一個是“賽里斯”來源于漢字“絲”的上古發音;另一個是“秦奈”,源自漢字“秦”的上古發音。“秦”的稱呼可追溯至公元前七世紀至前三世紀,當時秦人從稱雄西戎到一統中原,將他們的族名和國名傳遍絲路。從各國對中國的稱呼中,不難發現陜西人在開拓絲路、傳播中國文化及擴大中國影響方面扮演了重要角色。如今,無論是印歐語系還是閃含語系,多數語言中對中國的稱謂都源于“秦”字。

長安,即現在的西安,是絲綢之路的起點和東西方文化交流中心,其歷史記憶以文化積淀形式長期存在。在阿拉伯人和歐洲人繪制的絲綢之路圖籍中,西安被稱為“胡姆丹”,源自宮殿之意,象征著絲路權力中心、商貿樞紐和盛世夢想的承載地和實現地。在絲路各地不同人群的視野中,西安不僅是絲綢之路的商貿、金融、物流關鍵樞紐和國際都會,還是中國文化、藝術的匯聚地和傳播中

**心。**無論在中國、歐洲還是阿拉伯的古地圖上,西安都是絲路重要節點。絲路沿線地區不同族群對西安的歷史記憶傳承至今,成為推動共建“一帶一路”高質量發展和西安復興的重要歷史基礎。

“古代絲綢之路地圖的整理研究工作已基本完成。”西北大學絲綢之路研究院席會東教授表示,后續團隊集結研究成果申請結項,推出面向學界與社會的兩個版本結項成果。學術版側重為學者研究絲路提供古地圖第一手珍稀史料,公眾版則著重講述地圖背后的歷史故事,展現絲路多元文化交流交融的恢宏歷史和壯闊景象。該研究同時致力于服務國家絲路聯合申遺,為推動我國與尼泊爾、印度共同申報絲綢之路——跨越喜馬拉雅的路網,與巴基斯坦、阿富汗聯合申報絲綢之路——跨越喀喇昆侖的路網等跨境線性世界文化遺產提供學術支撐,從而踐行全球文明倡議,推進人類命運共同體和人類文明新形態建設,最終實現共建美好世界的絲路愿景。

來源: 西安發布

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國城市規劃學會

中國城市規劃學會