在浩瀚宇宙中,人類對月球的探索從未止步。2013年12月,中國“嫦娥三號”探測器成功著陸月球,攜帶的“玉兔號”月球車隨之駛上月面,開啟了我國首次月面巡視勘察任務,標志著中國成為繼美國、前蘇聯之后,第三個實現月面軟著陸和巡視探測的國家。

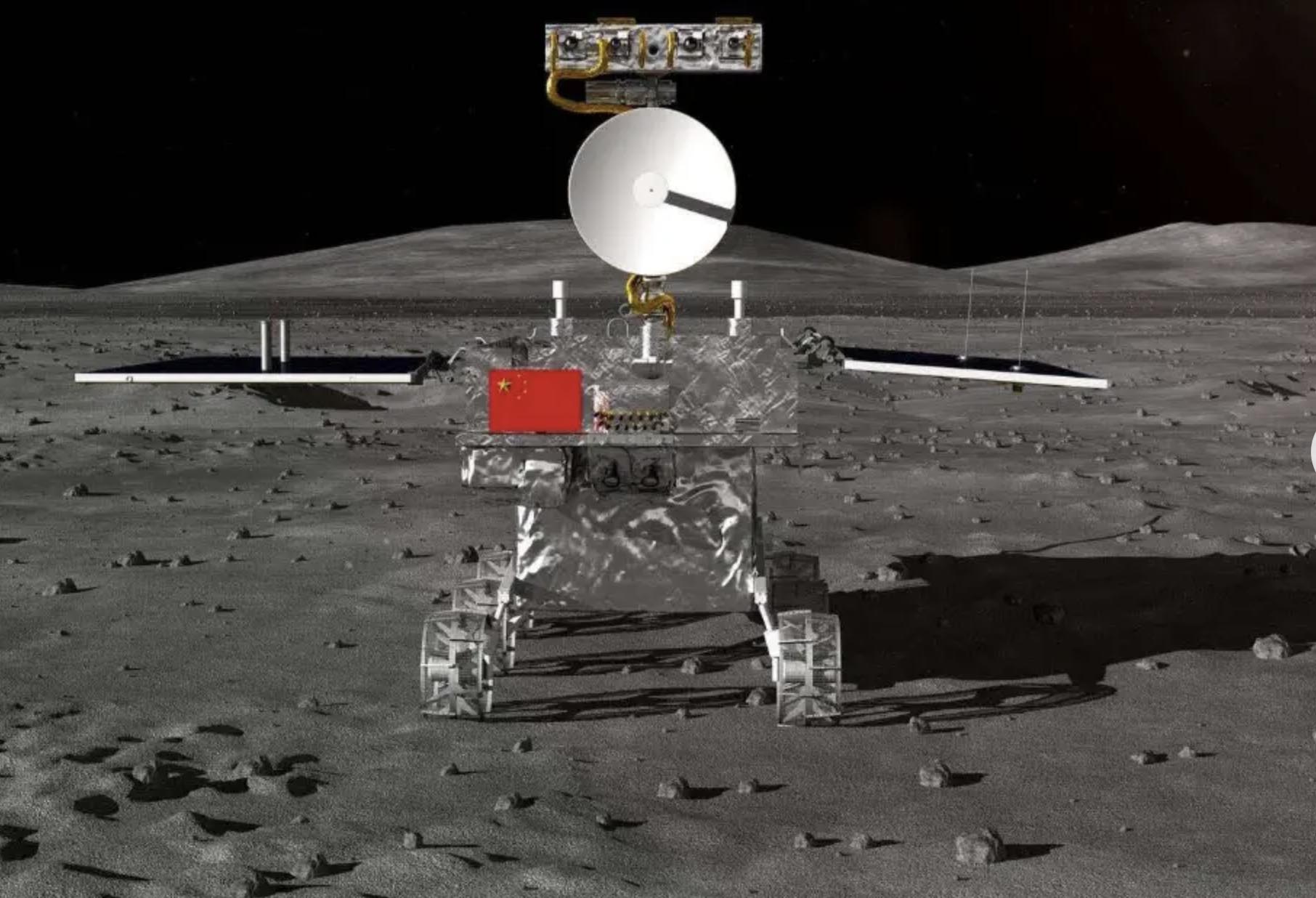

“玉兔號”月球車,它身披金黃色多層保溫材料,外形如一只蹲伏的“金兔”,被譽為月球上的“中國符號”。在月球這片高溫、高輻射、晝夜溫差極大的特殊環境中,“玉兔號”不僅需要適應復雜地形,還要經受嚴酷的“月夜”考驗。

這臺“兔子”雖小,卻集成了多項高精尖技術裝備,堪稱一座“微型實驗室”。

驅動系統

為了在月球崎嶇地形上行進自如,“玉兔號”配備了六輪獨立驅動、獨立轉向系統。每個車輪不僅能單獨驅動,還能協同轉向,使其具備極強的越障能力,即便面對月壤中的石塊、溝壑,也能靈活繞行或翻越。

太陽能供電翼板

車體上方的兩塊“翅膀”實際上是太陽能電池板,為巡視器提供運行所需能源。它們在白天展開吸收陽光,到了夜晚則收攏覆蓋車體,像“被子”一樣保溫,幫助核心設備渡過零下180℃的月夜。

通信系統

玉兔號通過天線與地面之間保持實時聯系,接收指令、傳輸圖像和數據。月球與地球的距離約38萬公里,這套通信系統能穩定地進行遠距離操控,為任務精準執行提供保障。

全景相機與紅外光譜儀

“玉兔號”頭部安裝了兩臺高分辨率全景相機,能生成360度環視圖像,幫助科學家判斷周圍地形、規劃路徑。同時,它還搭載了紅外光譜儀,用于分析月壤成分,尋找月球資源線索。

探地雷達系統

一個亮點設備是安裝在車體底部的“月球探地雷達”。它能探測地下幾十米的結構變化,為研究月球地質、火山活動歷史提供重要依據,是目前世界上首次在月球使用的淺層雷達系統。

盡管“玉兔號”在任務執行中一度遭遇控制異常,部分驅動功能受損,但它依然堅守崗位,超預期工作了972地球日,遠超設計壽命三個月,傳回了大量珍貴科學數據,展現了中國航天技術的可靠與堅韌。

“玉兔號”的成功,不僅是一次月球探索的勝利,更為中國后續的“嫦娥四號”“嫦娥五號”任務奠定了堅實基礎。它用自己的足跡,向世界證明:中國航天,步履堅定,志在星辰大海。

來源: 數字化科普小課堂

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

數字化科普小課堂

數字化科普小課堂