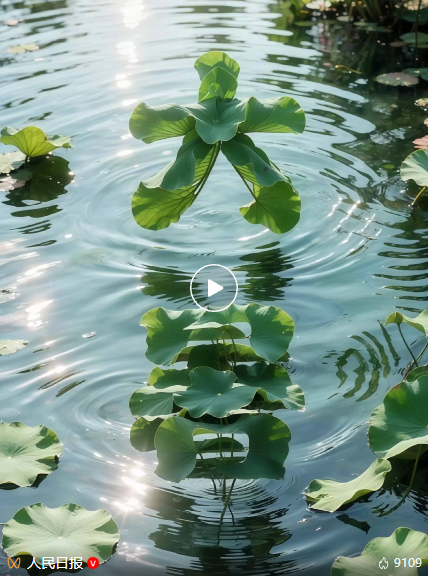

大暑三秋近

林鐘九夏移

今天21點29分

我們迎來

夏天的最后一個節氣

大暑

大暑

正值一年中春夏與秋冬的交界處

也是陽氣最盛、暑氣最重的時節

荷花正艷,蛙聲四起

萬物在酷熱中蓬勃生長

這是一年之中最為熾熱的時刻

稻田飄香,瓜果成熟

蟬鳴嘹亮,蛙聲起伏

生機勃勃的盛夏

孕育著作物的豐收

萬物也在此時

用熱情禮贊生命的美好

大暑三候

一候腐草為螢

古人認為草衰敗和腐爛之后,生命的運化在繼續,腐草變成螢火蟲。真實情況是螢火蟲在枯草上產卵,濕熱的大暑時節卵化而出。

二候土潤溽暑

溽暑,說的就是現在高溫高濕的“桑拿天”。大暑后,濕氣濃重,不僅天氣悶熱,土地也很潮濕,濕氣好像從地里冒出來的。

三候大雨時行

大暑過后,常在午后降下酣暢淋漓的大雨,可以稍稍緩解一些暑氣。此時的雨既是解渴的雨,也是提升肥力的雨,天氣也開始向立秋過渡。

大暑節氣花

茉莉

茉莉在百花中算不上驚艷,但它的花香卻讓人聞而不忘。茉莉花質樸、玲瓏,雖然沒有艷態驚群,但是玫瑰之甜郁、梅花之馨香、蘭花之幽遠、玉蘭之清雅,莫不兼而有之。古時女子向來喜歡用花裝飾發鬢,有的是因為花形美麗,有的是為了應時節之景,簪茉莉自然是為了借它的香氣,“香從清夢回時覺,花向美人頭上開”。為了長久地留住這沁人的芬芳,人們將它制成香料、精油等,還出現了茉莉花茶,讓茶葉浸染上茉莉花香,從鼻尖一直香到舌尖。

紫薇

紫薇大致可分為四種花色,紫色、藍紫色、紅色和白色。它的花期很長,通常在6月到9月,故有“百日紅”之稱,詩人楊萬里稱贊它:“似癡如醉弱還佳,露壓風欺分外斜。誰道花無常百日,紫薇長放半年花。”紫薇花雖美,但它的樹干常被作為逗趣的對象,當你用手去摸時,枝葉就會搖動,像是被人撓了癢癢,人們笑稱它“癢癢樹”。其實,這和它獨特的外形有關。紫薇樹的樹干細直,從上到下幾乎一般粗細,而由于枝條繁多,樹冠較大,整棵樹的重心位于上部,頭重腳輕。它的樹干對震動十分敏感,當有外力碰觸時,枝葉就晃動起來。

大暑習俗

大暑是一年中最熱的時節,也是農作物生長最快、農業活動較為繁重的時節。但人們還是不忘在每年的這個日子里,忙里偷閑,舉行各種民俗活動,寄寓對生活的美好希望。

送“大暑船”

浙江臺州等沿海一帶,大暑節氣里有送“大暑船”的習俗,其意是把當地傳統文化中的“五圣”送出海。送“大暑船”當天熱鬧非凡,數十位漁民輪流抬著“大暑船”行進在街道上,后面緩緩跟著祈福的人群。盛大的祈福儀式結束后,船由一兩位資格老的船員駛出漁港,他們乘所帶的小舢板返回,任憑“大暑船”隨潮水漂向大海深處,以此祝福人們五谷豐登,生活安康。

飲伏茶

伏茶,顧名思義,是三伏天喝的茶。這種由金銀花、夏枯草、甘草等十多味中草藥煮成的茶水,有清涼祛暑的作用。

喝暑羊

山東不少地區在大暑這一天有“喝暑羊”(即喝羊肉湯)的習俗。入伏之時,正值夏收初過,田里的農活少了,此時人已十分疲憊,應該好好休息和享受。農戶家里一般都會用新面做饃饃,然后,喝羊肉湯、吃新面饃饃。

吃仙草

廣東地區大暑的時候有“吃仙草”的習俗。仙草是唇形科仙草屬草本植物,藥食兩用。由于其神奇的消暑功效,被譽為“仙草”。民諺有“六月大暑吃仙草,活如神仙不會老”之說。

大暑養生

冬病多夏治 防“情緒中暑”

大暑是全年陽氣最盛的時節,在《黃帝內經》中有“冬病夏治”的記載,故對于那些每逢冬季發作的慢性疾病是最佳的治療時機。氣候變化往往會引起人體生理和心理的變化。大暑時節高溫酷熱,人們易動“肝火”,產生心煩意亂、無精打采等異常狀態,這是“情緒中暑”引起的。為防“情緒中暑”,可以采用心理暗示和“心理納涼法”等調整自己的情緒。

清熱解暑 多酸多甘

盛夏陽熱下降,水氣上騰,濕氣充斥,故在此季節,感受濕邪者較多。濕為陰邪,易阻遏氣機,損傷陽氣,食物養生當以清熱解暑為宜,多酸多甘。而脾虛者宜堅持益氣滋陰、健脾養胃、清暑化濕的清補原則,重視飲食調理。

宜食:苦瓜、黃瓜、番茄、茄子、芹菜、生菜、蘆筍、鴨肉、菠蘿、西瓜等。

忌食:肥肉、海鮮、辣椒、八角、芥末等。

大暑詩詞賞析

《大暑》

宋·曾幾

赤日幾時過,清風無處尋。

經書聊枕籍,瓜李漫浮沉。

蘭若靜復靜,茅茨深又深。

炎蒸乃如許,那更惜分陰。

▲清 永瑢竹溪消夏圖軸(局部)

詩人曾幾這首接地氣的小詩通俗易懂,第一句就道出了每個人在暑熱時節的心聲,烈日炎炎的天氣什么時候才能過去,連一點兒清涼的風都無處尋覓。閱讀的書卷雜亂無章地扔在床上,然后躺在上面,享受過涼水的瓜果真是酣暢淋漓。因為天氣太熱,周圍的森林、茅屋都是一片寂靜。暑氣像這樣蒸騰時,更想著真的要更加珍惜時間。“經書聊枕籍,瓜李漫浮沉”,臥一席榻,切一角瓜,飲一杯茶,也許就是古人的空調、西瓜、WIFI吧。

《消暑》

唐·白居易

何以消煩暑,端坐一院中。

眼前無長物,窗下有清風。

散熱由心靜,涼生為室空。

此時身自保,難更與人同。

▲明 藍瑛松巖清夏圖軸(局部)

詩人白居易的消暑方式,是靠端坐心靜來完成的。“眼前無長物,窗下有清風。”是說,眼前沒有多余的東西,窗子自有清風吹來。“散熱由心靜,涼生為室空”,揭示了消暑的內在方式。外表的消暑只是一時的,唯有內心的平靜,才能真正帶來長久的清涼。而尾句“此時身自保,難更與人同”,說明了端坐心靜消暑的效果。整首詩充滿了禪意,白居易通過描述自己在院中靜坐,以無雜物擾心、有清風拂面,以及保持內心平靜來散熱的方式,表達了在炎熱夏季中保持平和心境、追求內心清涼的態度和方法。同時,也反映出詩人對生活的一種感悟和超脫。不妨試試白居易的這種消暑方式,來一次心靈的凈化之旅。

▲清 高簡江鄉初夏圖軸(局部)

古時候沒有數據化的溫度概念,氣象記錄中如何來描述天氣炎熱呢?宋代詩人梅堯臣這樣寫道:“大熱曝萬物,萬物不可逃。燥者欲出火,液者欲流膏。飛鳥厭其羽,走獸厭其毛。”盛夏時節,真是熱得無處逃避。柴能燃出火,湯能熬成膏。鳥都嫌棄自己的羽毛,獸也嫌棄自己的皮毛。

作家馮驥才在《苦夏》中說,最壯美,最熱烈的,就是這苦夏。它是耗盡自己的一切,才顯示出盛夏無邊的威力。生命的快樂,亦在于能量淋漓盡致地發揮。苦夏不是無盡頭的暑熱折磨,而是頂著烈日的堅忍本身。夏熱冬寒的鮮明四季,錘煉了我們的堅韌。那就讓這有如煙花極盡盛放之美的大暑,以“最熱”之勢喚起我們“最堅韌”的品格吧!

來源: 人民日報、人民出版社讀書會

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

江西省九江市科學技術協會

江西省九江市科學技術協會