一、基本概述

冶金渣顯熱是指高溫液態(tài)爐渣(通常溫度在1400–1600℃)在冷卻固化過程中釋放的廢棄物理熱能,是鋼鐵冶金流程中的關(guān)鍵余熱資源。

二、分類信息

三、詳細解釋

冶金渣是金屬冶煉過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)品,其化學組成以硅酸鈣為主,并含有氧化亞鐵(FeO)、氧化錳(MnO)等金屬氧化物。在出爐階段,此類渣通常處于完全熔融的液態(tài)高溫狀態(tài),蘊含大量熱能。

在熱力學中,顯熱是指體系在無相變(例如液-固轉(zhuǎn)變)的條件下,僅因溫度變化而吸收或釋放的熱量;潛熱是指體系在經(jīng)歷等溫相變過程(如凝固、熔化、汽化、凝結(jié))時吸收或釋放的熱量。冶金熔渣在冷卻過程中,其熱能釋放包含兩個主要部分:顯熱釋放(源于溫度下降的耗散)與潛熱釋放(源于液態(tài)變固態(tài)的相變)。

傳統(tǒng)上,高溫液態(tài)冶金渣主要通過水淬法(水沖渣)或自然冷卻/堆場冷卻等方式處理。采用水淬法處理,熔渣的高溫熱被大量的冷卻水迅速吸收,水溫顯著升高,這部分攜帶熱量的冷卻水通常直接排放或通過蒸發(fā),最終使熱能散失到環(huán)境中。采用自然冷卻處理,熔渣所含熱量通過對流和輻射傳熱機制,緩慢釋放至大氣。上述兩種處理方式下,渣所含的巨大顯熱以及部分潛熱幾乎沒有被回收,造成了顯著的能源浪費,水淬法還消耗了大量的水資源,并可能伴隨蒸汽逃逸和粉塵擴散等環(huán)境污染問題。

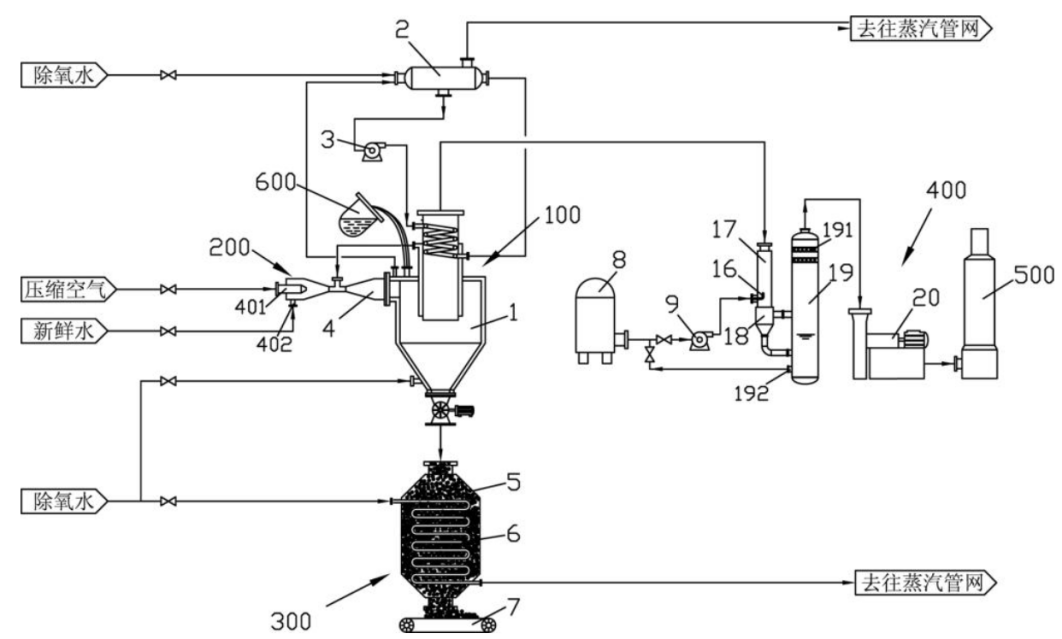

冶金渣顯熱回收的技術(shù)核心在于梯級溫度匹配與相變儲熱技術(shù)協(xié)同優(yōu)化,通過干式粒化實現(xiàn)高溫熔渣的快速固化與熱量高效導(dǎo)出,結(jié)合余熱鍋爐或化學蓄熱系統(tǒng)進行能量轉(zhuǎn)換,最終將顯熱轉(zhuǎn)化為蒸汽、電力或燃料余熱。

冶金渣顯熱兼具能源價值與環(huán)境風險雙重屬性,既是可回收的工業(yè)余能,又是需嚴格管控的熱污染源。因此,高效回收利用這部分熱量具有顯著的節(jié)能、減排、經(jīng)濟和環(huán)保效益,是全球冶金行業(yè)綠色低碳發(fā)展的重要方向。

圖1 一種液態(tài)高爐渣流粒化及余熱回收系統(tǒng)。圖源:參考來源[2]

四、應(yīng)用領(lǐng)域/前景

冶金渣顯熱作為鋼鐵工業(yè)的戰(zhàn)略余能資源,其回收利用已在多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用,主要涵蓋三大方向:

一是在能源再生領(lǐng)域,將熔渣顯熱用于蒸汽發(fā)電,每噸渣可發(fā)電60kWh,可減少二氧化碳排放86kg。

二是在建材制造領(lǐng)域,熔渣余熱可直接固化免燒混凝土砌塊,相較于傳統(tǒng)工藝,每噸渣可減排二氧化碳20kg。

三是在冶金循環(huán)領(lǐng)域,將富含鐵元素的渣粒在高溫下壓制成致密的鋼塊狀物料,此產(chǎn)物可直接作為原料回用至轉(zhuǎn)爐煉鋼過程,可替代20%傳統(tǒng)廢鋼并顯著降低電耗約200kWh/噸鋼。

目前,冶金渣顯熱正在進行從“工業(yè)廢能”向“低碳戰(zhàn)略資源”的轉(zhuǎn)型,其發(fā)展前景依托政策強制與技術(shù)突破雙軌驅(qū)動。在政策方面,國家強制標準《粗鋼生產(chǎn)工序能耗限額》(GB 21256-2013)設(shè)定高爐工序能耗≤390kgce/t(kgce/t為“單位產(chǎn)品能耗”的單位,指企業(yè)生產(chǎn)單位合格產(chǎn)品所消耗的綜合能源量,通常折算為標準煤,如生產(chǎn)1噸粗鋼消耗600千克標準煤,其單位產(chǎn)品能耗即為600 kgce/t),促使企業(yè)配套顯熱回收設(shè)施。在技術(shù)層面,以中冶建研院“熔融鋼渣余熱回收系統(tǒng)”為代表技術(shù),目標將顯熱回收率提升至60%,噸渣發(fā)電量突破80kWh;氫冶金技術(shù)通過利用熔渣顯熱預(yù)熱還原氣體,是支撐行業(yè)實現(xiàn)2030年噸鋼綜合能耗降至545千克標準煤目標的關(guān)鍵技術(shù)路徑[3]。

五、綠色應(yīng)用難點

冶金渣顯熱回收利用是鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)“雙碳”目標的關(guān)鍵路徑,但仍面臨一些亟待攻克的技術(shù)挑戰(zhàn)。

第一,工程化瓶頸,如干法粒化技術(shù)中,由于冶金渣導(dǎo)熱系數(shù)低且熔渣黏度波動大,需開發(fā)高效換熱裝備并優(yōu)化系統(tǒng)集成。

第二,規(guī)模化應(yīng)用瓶頸,當前冶金渣顯熱利用率不足2%,余熱總量超2000萬噸標煤/年,堆存量持續(xù)增長,亟須突破規(guī)模化應(yīng)用技術(shù)瓶頸。

本詞條貢獻者:

董文鈞 北京科技大學材料與工程學院教授

本詞條審核專家:

李 巖 內(nèi)蒙古科技大學稀土產(chǎn)業(yè)學院教授

參考來源:

[1] 中華人民共和國工業(yè)和信息化部,國家發(fā)展改革委,財政部,生態(tài)環(huán)境部,國務(wù)院國資委,市場監(jiān)管總局.《工業(yè)能效提升行動計劃》(工信部聯(lián)節(jié)〔2022〕76號).2022.

[2] 寶山鋼鐵股份有限公司,華東理工大學.一種液態(tài)高爐渣粒化及余熱回收系統(tǒng)及方法:CN202211604061.X[P].2024-06-14.

[3] 冶金工業(yè)規(guī)劃研究院.中國鋼鐵工業(yè)節(jié)能低碳發(fā)展報告(2023)[R].北京:冶金工業(yè)出版社,2023

來源: 科普中國

內(nèi)容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國

科普中國