夏日的悶熱里,一杯酸甜沁涼的酸梅湯總能瞬間喚醒倦怠的味蕾。這滋味牽動著綿長的記憶,奶奶守在灶前慢火熬煮,看烏梅與山楂在沸水中翻騰,氤氳的霧氣里融進慈愛的目光。縱是梁實秋亦贊其“冰涼甜酸適度,含在嘴里如品純醪,舍不得下咽”。

可你是否知道,這碗讓其沉醉的酸梅湯,曾是深宮禁苑的御飲、市井巷陌的煙火、千年暑熱中的一味良藥? 它如何從帝王案頭走向百姓街頭,又怎樣在煙火氣中凝練出中國人的消暑智慧?不妨隨我撥開歷史的蟬鳴,細品一盞酸梅湯的前世今生……

一、紫禁城里的消暑傳奇:御方流韻六百年

(一)時光長河中的琥珀瓊漿

1.南宋起源:首見于《武林舊事》記載的“鹵梅水”,以烏梅、砂糖、姜汁調制。

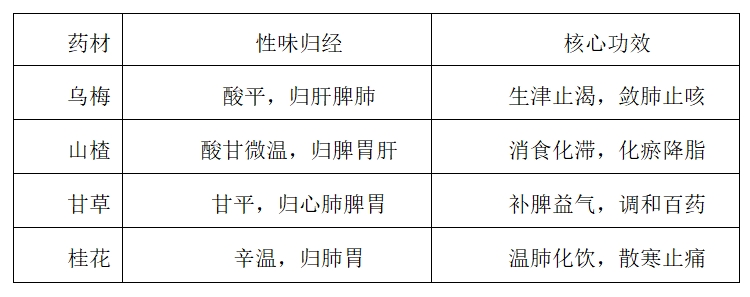

2.清代鼎盛:乾隆年間御醫將配方精進為烏梅、山楂、甘草、桂花四味。清代經御膳房改進成為宮廷御用飲品。因其除熱送涼、祛痰止咳、生津止渴等功效,被譽為“清宮異寶御制烏梅湯”。

3.民間風行:清末北京信遠齋、九龍齋借秘方制成“清宮異寶”,魯迅在京任教時日記中曾多次提及“赴信遠齋飲梅湯”。

(二)藏在酸甘里的中醫大道

《素問?至真要大論》有云 “酸甘化陰”,烏梅之酸可斂陰,冰糖之甘能補陰,二者相合,陰液自生,有效緩解夏季津液耗傷之癥。

“春夏養陽” ,夏季應順應夏季陽氣升發之勢,避免過度耗傷陽氣。酸梅湯中桂花辛溫,能助陽氣升發而不燥熱,解暑熱的同時兼顧養陽,使陽氣得以正常宣發。

烏梅、山楂、桂花、甘草四味配伍嚴謹,清解暑熱而不傷正,有生津止渴而不滋膩之效,此配伍體現了中醫 “祛邪不傷正,扶正不戀邪”的思想,烏梅、山楂清解暑熱、消積化滯以祛邪,卻不損傷人體正氣;甘草補脾益氣以扶正,又不會使邪氣滯留體內。

二、古法新釀:經典酸梅湯秘制指南

(一)古法宮廷版(匠心慢煨)

**1.原料組成:**煙熏烏梅15g,洛神花10g,桑葚干3g,山楂干15g,甘草1.5g,陳皮5g,紅豆蔻1g,干桂花3g,冷水2500ml,冰糖適量(約120g,依口味調節)。

2.制作方法:

(1)凈材浸潤:所有藥材(除桂花)洗凈,置大碗中,加冷水浸泡2-3小時。此步助有效成分釋出,縮短熬煮時間。

(2)紗裹慢煨:將浸泡好的藥材連水倒入鍋中(藥材建議裝入紗布袋或專用濾袋,免渣滓煩擾)。再添清水至總量約5L。

(3)文武火候:大火煮沸后,轉文火(保持微沸)慢熬1小時。若浸泡時間足夠(如3小時以上),可酌情縮短熬煮至40分鐘。冰糖可于此階段加入共熬。若用蜂蜜,需關火晾至溫熱(約60℃以下)時調入,免損其活性與風味。

從中藥炮制角度看,蜂蜜富含酶類等活性成分,高溫會使其變性失活,此操作符合 “蜂蜜后下” 的原理,能最大程度保留蜂蜜的營養和風味。

(4)靜待瓊漿:熬成,濾去藥渣(若用袋則取出),待其自然涼透。入冰箱冷藏或佐以潔凈冰塊,琥珀瓊漿即成。

(二)家常便捷版(清爽速成)

**1.原料組成:**烏梅5顆(約15g),山楂干15g,洛神花、玫瑰茄各4朵,水1800ml,冰糖25g。

**2.制作方法:**藥材洗去浮灰,入鍋加水,大火煮沸后轉中小火,蓋煮15-20分鐘。加入冰糖,攪拌至溶化,關火。撈出材料,待湯汁溫熱或自然冷卻后,裝入水壺冷藏,隨取隨飲。

三、辨證施飲:中醫定制你的特調酸梅湯

中醫精髓在于“因人制宜”。基礎酸梅湯雖好,體質有偏頗者,可依證微調,效更佳:

(一)御寒解表版:驅散“空調寒邪”

1.適宜人群:適宜于頭痛畏風、肩頸僵痛、鼻流清涕之風寒束表人群。

2.配方組成:烏梅30g+生姜5片(帶皮)+陳皮10g+紅糖15g

3.配伍方解:此配方遵循 “辛甘散寒” 的配伍原理,生姜味辛,能發散風寒;紅糖味甘,可補中緩急,二者結合,既能散寒解表,又能顧護脾胃,適合空調環境下感受風寒者。

(二)清腸降火版:化解“積食郁熱”

1.適宜人群:口臭便秘,面部痤瘡,舌苔黃厚之胃腸積熱人群。

2.配方組成:烏梅20g+山楂20g+決明子10g+薄荷葉3g(后下)

3.配伍方解:三伏天胃腸積熱多因飲食不節,過食辛辣、油膩、生冷食物,加之暑熱內蘊所致。決明子苦寒,能清熱潤腸通便;薄荷葉辛涼,后下可保留其清透之力,增強疏散郁熱的功效,二者與烏梅、山楂配伍,共奏清腸降火之效。

(三)益氣養陰版:滋養“氣陰兩虛”

1.適宜人群:汗多心悸,口干失眠,舌紅少苔之氣陰兩虛人群。

2.配方組成:烏梅25g+西洋參片5g+五味子6g+冰糖10g,

3.配伍方解:夏季氣候炎熱,人體易出汗,“汗為心液”,汗出過多則耗氣傷陰,導致氣陰兩虛。西洋參益氣養陰,五味子酸斂固澀,可斂汗生津,與烏梅、冰糖配伍,增強 “酸甘化陰” 之力,有效改善氣陰兩虛癥狀。

(四)輕身暢腑版:助力“消脂纖體”

1.適宜人群:體豐易胖,咽中有痰之痰濕體質人群,

2.配方組成:烏梅6個+大棗(去核)6個+山楂5個+羅漢果(捏碎)1個+甘草5g

3.配伍方解:三伏天濕氣較重,痰濕體質者易因濕邪困脾,導致運化失常,加重肥胖。大棗益氣健脾,能增強脾胃運化水濕的功能;羅漢果性涼,能清熱潤肺、滑腸通便,可排出體內濁物。二者與其他藥材配伍,既能祛濕消脂,又能益氣生津,適合痰濕兼氣虛津少者。

溫馨提示:制法通用。上述特調版制法參照“經典版”或“便捷版”,養生壺、砂鍋皆宜(砂鍋材質穩定,化學性質不活潑,不易與藥材中的成分發生化學反應,能更好地保留藥材的有效成分;

而養生壺雖便捷,但部分金屬材質可能影響藥效,使用時建議選擇陶瓷內膽的養生壺)藥材洗凈,加水煎煮(薄荷后下),濾渣,待溫或涼飲用。

四、飲之有道:來自中醫的健康小貼士

**1.品飲佳時:**建議餐后1小時左右。從中醫 “食飲有節” 角度,餐后1小時左右胃中已有食物,此時飲用酸梅湯,酸味不會直接刺激胃粘膜;而空腹時,胃中空虛,酸味易損傷胃陰,影響脾胃功能。避免空腹飲用,以防酸味刺激胃粘膜。

**2.每日限量:**500ml左右(約2茶杯)為宜。過量恐礙脾胃運化。

**3.保鮮時效:**冷藏保存,建議24小時內飲完。尤其含甘草者,久置恐有成分變化(為口感和安全,仍建議即制即飲或短時冷藏,甘草中含甘草酸等成分,久置后易被氧化,不僅會降低藥效,還可能產生對人體不利的物質,影響飲用安全)。

**4.加冰之辨:**中醫理論認為“形寒飲冷則傷肺”、“寒涼敗胃陽”。體質壯實、無脾胃虛寒者,盛夏可少量、慢飲加冰酸梅湯,取其“急則治標”之清涼。

然體質偏虛(尤其脾胃虛寒、陽虛)、老人、兒童及女性經期,強烈建議去冰,飲用自然涼透或微溫者,更符“春夏養陽”之道。

口感與健康,貴在權衡,三伏天陽氣浮于體表,體內陽氣相對不足,即 “陽氣浮于外,內里虛寒”。虛寒體質者飲用冰飲,會進一步損傷體內陽氣,導致脾胃功能失常。

“春夏養陽” 在飲品溫度上要求避免過涼,飲用自然涼透或微溫的酸梅湯,可順應陽氣升發之勢,避免損傷陽氣。

溫馨提示:酸梅湯本質是藥膳,連飲超3天需間隔2日。兒童用量減半,孕婦要去山楂(活血)加枸杞(滋陰平補),兒童脾胃功能尚未發育完善,對藥物的耐受能力較弱,用量減半可避免加重脾胃負擔。

“舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家”,回望酸梅湯的百年流轉,從清宮異寶到尋常巷陌的消夏佳飲,從古法慢熬到杯裝速溶的便捷,它的演變史正是中國近現代百年征程的生動注腳。

如今我們飲用酸梅湯,意義已不止于那一口冰涼甜酸。它凝聚著穿越時光的堅韌,蘊含著熬過寒冬的暖意,最終化為一個古老民族在現代化進程中從容品味生活甘醇的深沉幸福。

酸梅湯的飲用體現了中醫 “治未病” 的思想,在夏季暑熱來臨之際,通過飲用酸梅湯生津補液、清解暑熱、調和脾胃,預防暑病的發生,正如《黃帝內經》所云 “上工治未病”,這正是中醫養生的智慧所在。

愿大家在這個夏天都能從這一口酸甜中感受到生活的純真幸福。

湖南醫聊特約作者:湖南省中醫藥和中西醫結合學會治未病與健康管理專業委員會 李欣陽 張艷 孫貴香 肖維 羅佩 肖斌斌

關注@湖南醫聊,獲取更多健康科普資訊!

(編輯ZS)

來源: 香瀾醫聊

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

湖南醫聊

湖南醫聊