在動作電影中,主角被敵人追至懸崖或碼頭邊緣時,總會縱身躍入水中,子彈在身后激起一串水花,自己卻毫發(fā)無傷,這類驚險場景幾乎成了動作片的標(biāo)配。但在現(xiàn)實(shí)中,水真的能成為“防彈神器”嗎?

在探討子彈入水表現(xiàn)之前,我們先來了解一下它在空氣中的運(yùn)動情況。

子彈的初速度因槍械類型而異。普通手槍的初速度一般在300-500米/秒之間,例如常見的9毫米帕拉貝魯姆手槍彈初速度約為380米/秒;而步槍的初速度則更高,像著名的5.56毫米北約步槍彈初速度可達(dá)900米/秒以上。如此高的速度,讓子彈在空氣中能夠快速飛行,并且通常子彈初速度越快,槍的射程越遠(yuǎn),殺傷力也越強(qiáng)。

不過,子彈在空氣中飛行時并非一帆風(fēng)順,它會受到空氣阻力和重力的影響。空氣阻力會使子彈的速度逐漸衰減,重力則會讓子彈的彈道呈拋物線狀。

而當(dāng)子彈從空氣進(jìn)入水中時,就像一個高速奔跑的人突然撞上了一堵柔軟,但阻力極大的墻。那么,子彈在水中的表現(xiàn)究竟如何?

數(shù)據(jù)顯示,常溫空氣的密度約為1.29千克/立方米,水的密度是1000千克/立方米,換算之后,水的密度大概是空氣密度的775倍。也就是說,如果一支狙擊步槍在空氣中的有效射程為1000米,那到水里之后,有效射程就只有1.29米!

美國曾有一檔叫《流言終結(jié)者》的科普電視節(jié)目,他們做過這樣一個實(shí)驗(yàn):測試子彈在水中的威力到底衰減了多少。在實(shí)驗(yàn)中,節(jié)目組選用了M1步槍作為樣例。結(jié)果顯示,在陸地上,它能輕松貫穿2.5寸厚的防彈玻璃,子彈秒速達(dá)到850米/秒左右,但是射向水面之后,連水下3米左右的凝膠都沒碰到,基本失去了穿透能力。

(圖片來源:《流言終結(jié)者》)

除了射程下降以外,子彈入水后的彈道也變得十分不穩(wěn)定。由于水的阻力分布不均勻,子彈如果不是垂直入水,就會受到水的橫向力作用,發(fā)生翻滾、偏轉(zhuǎn),就像一個高速旋轉(zhuǎn)的陀螺突然進(jìn)入黏稠的液體中,失去平衡,呈現(xiàn)出無規(guī)則的運(yùn)動軌跡。而且入射角的大小也會影響子彈的彈道。據(jù)研究,入射角越小,子彈越“菜”。當(dāng)5.56毫米的子彈以30度角入水時,碎成3~5塊的概率可達(dá)60%;當(dāng)入射角度小于11度的時候,甚至都打不進(jìn)水里,就會像飛盤一樣被彈飛。

有趣的是,初速越高的子彈反而越“弱”。例如,巴雷特狙擊槍的子彈因速度過快,入水時猶如撞擊“水泥板”,瞬間碎裂失效。此外,水面折射也會扭曲射擊者視線,使其誤判目標(biāo)位置,因?yàn)樗聦?shí)際的位置比視覺位置要深。

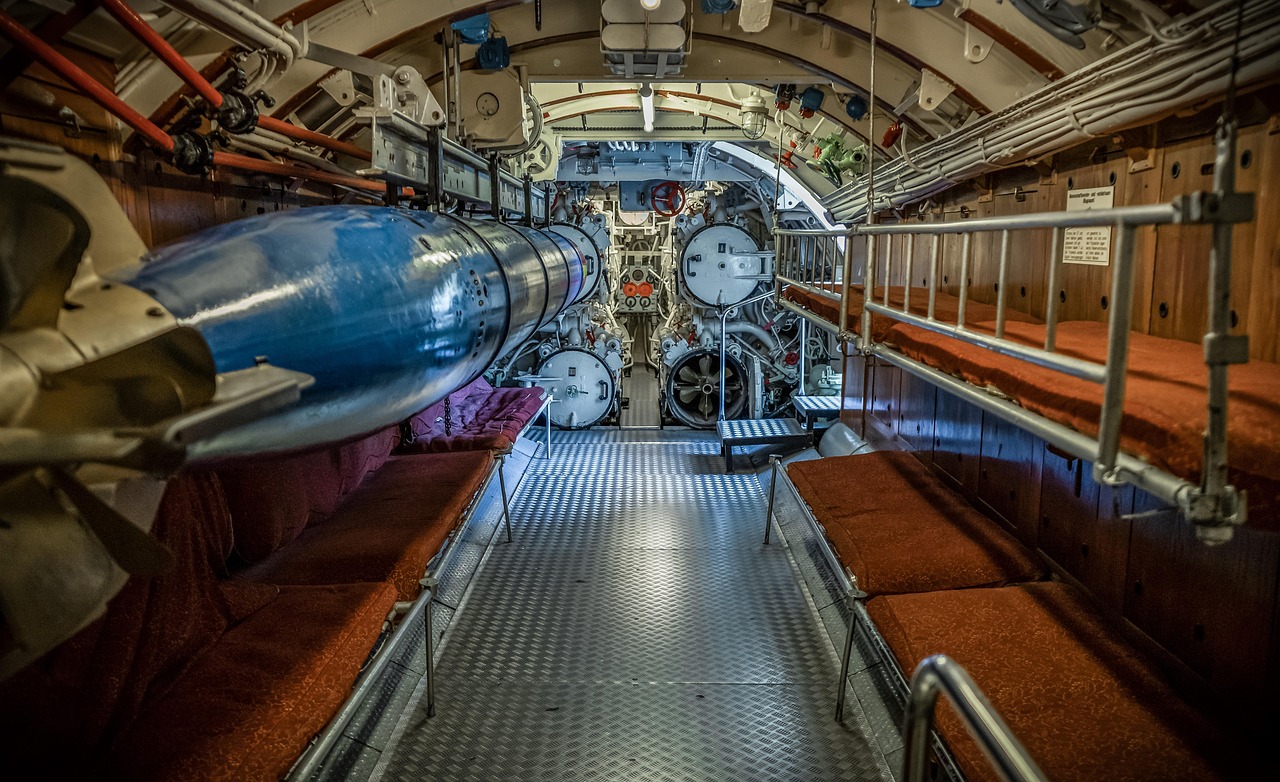

不過問題來了,既然水是子彈的“天敵”,那為啥“放大版子彈”——魚雷,就能在水底“開掛”?

圖源:Pixabay

不同于子彈的入水即“廢”,魚雷能在水下實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打擊,有的是因?yàn)樗鼈冏詭恿ο到y(tǒng),還有的則是利用了超空泡技術(shù)原理,如俄羅斯的“暴風(fēng)雪”魚雷:當(dāng)物體高速運(yùn)動時,附近液體的壓強(qiáng)就會變小,直至小于水的蒸氣壓時,就會在魚雷周圍產(chǎn)生好多氣泡,就好像給魚雷穿了一件“泡沫外套”,自然不用與阻力很大的水接觸了,而超空泡技術(shù)最關(guān)鍵的地方就在于此——物體頭部的形狀必須做成扁平狀,還要有一圈尖銳的邊緣,從而通過扁平頭部產(chǎn)生氣泡包裹彈體,降低阻力。這種“開掛”了的子彈專為“反潛”設(shè)計,電影主角若遇上它,恐怕得另尋保命絕招了!

看來,跳入水中確實(shí)可能躲過普通子彈,但需滿足下潛深度、角度、武器型號等多重條件。隨著技術(shù)的飛速發(fā)展,未來水下戰(zhàn)場或?qū)㈩嵏矀鹘y(tǒng)認(rèn)知。至于電影主角們,或許編劇該考慮如何升級他們的“物理外掛”了!

參考文獻(xiàn):

[1]祁曉斌,姚忠,李瑞杰,等.超空泡技術(shù)在反潛作戰(zhàn)中的應(yīng)用設(shè)想[J].數(shù)字海洋與水下攻防,2022,5(02):109-114.DOI:10.19838/j.issn.2096-5753.2022.02.003.

[2]周子杰.遠(yuǎn)程射擊運(yùn)動風(fēng)行北美多款新型槍彈競爭激烈[J].輕兵器,2022,(02):43.

供稿單位:重慶陸海傳媒有限公司電腦報出版分公司

記 者:張書曼(實(shí)習(xí))

編 輯:陳 鑫

審 核:余師亮

聲明:除原創(chuàng)內(nèi)容及特別說明之外,部分圖片來源網(wǎng)絡(luò),非商業(yè)用途,僅作為科普傳播素材,版權(quán)歸原作者所有,若有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。

來源: 重慶市科學(xué)技術(shù)協(xié)會

內(nèi)容資源由項(xiàng)目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

重慶市科學(xué)技術(shù)協(xié)會

重慶市科學(xué)技術(shù)協(xié)會