福建省簡(jiǎn)稱“閩”,地處中國(guó)東南沿海,東南隔臺(tái)灣海峽與我國(guó)臺(tái)灣省相望。唐朝開(kāi)元二十一年(公元733年),為加強(qiáng)邊防武裝力量,設(shè)立軍事長(zhǎng)官經(jīng)略使,從福州和建州各取一字,稱為“福建經(jīng)略軍使”,省名由此而來(lái)。福建省是我國(guó)海上絲綢之路的重要起點(diǎn)之一,也是鄭和下西洋途經(jīng)的關(guān)鍵區(qū)域,孕育了獨(dú)具特色的八閩文化。在大地構(gòu)造方面,福建省被政和-大浦深大斷裂和南平-寧化構(gòu)造巖漿帶分為閩東、閩西南和閩西北三個(gè)部分,全省地勢(shì)整體呈現(xiàn)出西北高、東南低的特點(diǎn)。省內(nèi)擁有武夷山-丹霞奇秀、鼓浪嶼-萬(wàn)國(guó)風(fēng)情、土樓-客家智慧、太姥山-海上仙都、三坊七巷-歷史根脈、泰寧-水上丹霞、湄洲島-媽祖圣地等山海人文景觀。你知道嗎?除了這些廣為人知的歷史文化與自然瑰寶,福建省還深藏著另一類震撼人心的地質(zhì)遺產(chǎn)—星羅棋布的火山遺跡,如廖天山火山、大礬山火山、小礬山火山、南碇島火山、林進(jìn)嶼火山、牛頭山火山、天馬山火山、香山火山、鳳跡火山等多座火山。

福建省小礬山、大礬山、廖天山、牛頭山、天馬山、香山、林進(jìn)嶼和南碇島火山的對(duì)地觀測(cè)影像圖(圖源于GF-2與JL1GP02對(duì)地觀測(cè)影像和國(guó)家對(duì)地觀測(cè)科學(xué)數(shù)據(jù)中心)

廖天山火山位于福建省龍巖市境內(nèi),地處永安-晉江斷裂(最新活動(dòng)時(shí)代為早中更新世)與政和-大浦?jǐn)嗔眩ㄗ钚禄顒?dòng)時(shí)代為早中更新世)的交匯區(qū)域。火山區(qū)內(nèi)包含3個(gè)破火山口,其中南部的破火山口名為南山頂(又稱南天山),海拔約1753米。廖天山火山區(qū)整體呈不規(guī)則半橢圓狀,占地面積約23平方千米。火山噴發(fā)活動(dòng)集中于早侏羅世時(shí)期,噴發(fā)類型以中心式噴發(fā)為主,火山地貌主要有破火山口、熔巖隧道、熔巖臺(tái)地等。火山噴發(fā)可劃分為兩個(gè)主要階段,兩階段的噴出巖層之間呈不整合接觸,不整合接觸表明兩階段噴發(fā)之間存在地層抬升或侵蝕的間隔期;一階段火山噴發(fā)產(chǎn)物主要分布于破火山口邊緣,巖性以凝灰質(zhì)沉積巖和英安質(zhì)凝灰?guī)r為主;二階段火山噴發(fā)產(chǎn)物構(gòu)成了廖天山火山的主體,由火山外圍向中心依次出露流紋質(zhì)凝灰?guī)r、流紋巖、凝灰質(zhì)沉積巖和火山角礫巖。其中,流紋質(zhì)凝灰?guī)r廣泛分布于廖天山破火山口外圍及該破火山口南坡。火山口內(nèi)部及外圍發(fā)育一系列的環(huán)狀和放射狀斷裂,斷裂可見(jiàn)花崗斑巖和流紋斑巖脈體。火山噴出巖層圍繞破火山口呈環(huán)狀或半環(huán)狀展布,產(chǎn)狀普遍內(nèi)傾(內(nèi)傾是破火山口塌陷后巖層的典型特征),傾角在11-35°之間。巖石主要造巖礦物為淺色礦物,包括鉀長(zhǎng)石、石英、斜長(zhǎng)石等。科學(xué)家們研究認(rèn)為,廖天山火山區(qū)內(nèi)的火山巖主要源于古元古代地殼基底的部分熔融,并有地幔源物質(zhì)參與,顯示殼幔混合成因,火山噴發(fā)過(guò)程中存在巖漿混合和分離結(jié)晶作用。此外,廖天山破火山口附近的二疊系棲霞組石灰?guī)r地層中,發(fā)育著大大小小10余個(gè)溶洞,構(gòu)成華東地區(qū)最具代表性的巖溶洞穴群之一。2024年3月廖天山火山及周邊地質(zhì)景觀被聯(lián)合國(guó)教科文組織正式列入世界地質(zhì)公園名錄。

秋季的廖天山火山(上左一,圖源于網(wǎng)絡(luò))、秋季的大礬山火山(上右一,原創(chuàng)圖件)、夏季的南碇島火山(下左一,圖源于網(wǎng)絡(luò))和夏季的林進(jìn)嶼火山(下右一,圖源于網(wǎng)絡(luò))

大礬山和小礬山火山均地處福建省漳州市境內(nèi),兩者相距約9.7千米,其中大礬山火山海拔約1083米。兩座火山均位于上杭-云霄斷裂(最新活動(dòng)時(shí)代為早中更新世)與長(zhǎng)樂(lè)-南澳斷裂(最新活動(dòng)時(shí)代為早中更新世)的交匯區(qū)域,火山噴發(fā)明顯受北東和北西向斷裂控制。大、小礬山火山形成于晚侏羅世-早白堊世,噴發(fā)類型為裂隙-中心式噴發(fā)(裂隙式以線狀裂隙為通道,中心式以點(diǎn)狀火山口為通道),火山地貌主要有破火山口、熔巖臺(tái)地、火山錐等。火山錐體巖石類型主要為流紋質(zhì)火山碎屑巖。火山噴發(fā)物可見(jiàn)流紋質(zhì)火山碎屑巖、流紋巖、英安巖、英安質(zhì)火山碎屑巖、火山角礫巖和火山灰,火山巖中肉眼可見(jiàn)的造巖礦物有鉀長(zhǎng)石、石英、斜長(zhǎng)石等。火山錐體部位的火山巖層產(chǎn)狀范圍在60-80°,傾向表現(xiàn)為內(nèi)傾,向外圍逐漸變?yōu)橥鈨A,傾角在20-40°之間。圍繞火山錐體發(fā)育有若干環(huán)狀和放射狀斷裂,在這些斷裂內(nèi)可見(jiàn)流紋斑巖和英安斑巖脈體。

南碇島火山地處福建省漳州市境內(nèi),位于長(zhǎng)樂(lè)-南澳斷裂東南側(cè),是一座新生代新近紀(jì)形成的火山。它原本是大陸上的火山,因形成后區(qū)域地殼沉降,海平面上升而與大陸隔開(kāi)。現(xiàn)今是距海岸約6.5千米,面積約0.07平方千米,海拔約51.5米的橢球形火山島。火山噴發(fā)類型為中心式噴發(fā),火山巖類型主要為玄武巖和玄武質(zhì)火山碎屑巖,巖石中肉眼可見(jiàn)的造巖礦物以橄欖石、輝石和斜長(zhǎng)石為主。從香山火山眺望,林進(jìn)嶼火山和南碇島火山猶如一對(duì)姐妹島,一前一后排列在海上。南碇島火山由大量的巨型六邊形柱狀節(jié)理玄武巖組成,巖柱直徑集中在0.3-0.4米,其數(shù)量約140萬(wàn)根,這些柱狀玄武巖因區(qū)域構(gòu)造擠壓大多朝東北向扭動(dòng)。海浪千萬(wàn)年侵蝕柱狀玄武巖,讓“火”的結(jié)晶在“水”的雕琢下形成“海上兵馬俑”奇觀,造就了獨(dú)特的濱海火山地質(zhì)地貌。

林進(jìn)嶼火山地處福建省漳州市境內(nèi),位于南碇島火山的西北方向,兩者距離約8千米。該火山位于長(zhǎng)樂(lè)-南澳斷裂東南側(cè),是一座新生代新近紀(jì)形成的火山。據(jù)當(dāng)?shù)孛耖g傳說(shuō),明朝萬(wàn)歷年間,漳州學(xué)子林震為避開(kāi)外界干擾來(lái)此島發(fā)奮學(xué)習(xí),成為漳州歷史上第一位狀元,后人因此將此島稱為林震嶼,現(xiàn)更名為“林進(jìn)嶼”。該火山噴發(fā)類型為中心式噴發(fā),火山噴發(fā)物主要為玄武巖和玄武質(zhì)火山碎屑巖。火山占地面積約0.16平方千米,海拔約72.7米,火山口位于該火山島的東側(cè)岸邊。科學(xué)家們根據(jù)林進(jìn)嶼火山的噴發(fā)物期次判斷,該火山至少發(fā)生了4次噴發(fā)。2005年南碇島火山和林進(jìn)嶼火山一同被《中國(guó)國(guó)家地理》評(píng)為中國(guó)最美十大海島。

牛頭山火山地處福建省漳州市境內(nèi),位于長(zhǎng)樂(lè)-南澳斷裂的中段,與天馬山火山、林進(jìn)嶼火山和南碇島火山呈近東西向線性排列。俯瞰這座火山,整體呈橢圓形,長(zhǎng)約200米,寬約70米。火山海拔約58.1米,形成時(shí)代為新近紀(jì),噴發(fā)類型為裂隙式-中心式噴發(fā)。火山地貌主要有火山錐、火山頸、火山口和熔巖臺(tái)地。火山區(qū)巖石類型主要為玄武巖和玄武質(zhì)火山碎屑巖,在玄武巖中可見(jiàn)橄欖巖包體,巖石中肉眼可見(jiàn)的造巖礦物有橄欖石、輝石、斜長(zhǎng)石等。火山口坐落在漳州市龍海區(qū)隆教畬族鄉(xiāng)白塘村附近,火山口中心具有從西南向東北遷移的特點(diǎn)。漲潮時(shí),火山口部分被海水淹沒(méi),成為孤立于海中的小島;退潮時(shí),火山口露出海面。在火山口附近有一深槽(凹地),直徑約8米,低于周圍巖層約3米。火山區(qū)內(nèi)花崗巖構(gòu)成的侵蝕海岸和玄武巖構(gòu)成的熔巖地貌共同組成了獨(dú)特的濱海火山地質(zhì)景觀。

天馬山火山位于牛頭山火山東北部,距離其約814米。俯瞰該火山,整體呈橢圓形,長(zhǎng)約400米,寬約247米。火山海拔約36米,形成時(shí)代為新近紀(jì),噴發(fā)類型為裂隙式-中心式噴發(fā)。火山地貌主要有火山錐、火山頸、火山口和熔巖臺(tái)地。火山區(qū)巖石類型主要為玄武巖和玄武質(zhì)火山碎屑巖,巖石中肉眼可見(jiàn)的造巖礦物有橄欖石、輝石、斜長(zhǎng)石等。科學(xué)家們根據(jù)天馬山火山巖層的剖面判斷,該火山噴發(fā)作用至少有四期。2001年3月牛頭山火山、天馬山火山及周邊地質(zhì)景觀被國(guó)土資源部批準(zhǔn)成為首批國(guó)家地質(zhì)公園(即漳州濱海火山地質(zhì)公園)。

鳳跡火山位于福建省福清市境內(nèi),位于長(zhǎng)樂(lè)-南澳斷裂帶內(nèi)(最新活動(dòng)時(shí)代為早中更新世),海拔約729米,火山機(jī)構(gòu)范圍直徑約25千米。火山錐體主要由英安巖、流紋巖、英安質(zhì)火山碎屑巖和流紋質(zhì)火山碎屑巖組成。火山口所在區(qū)域內(nèi)發(fā)育三個(gè)連續(xù)的圓形水潭,在當(dāng)?shù)赜直环Q為三門井。火山噴發(fā)活動(dòng)集中于晚侏羅世時(shí)期,噴發(fā)類型為中心式噴發(fā),火山地貌主要有破火山口、熔巖隧道、火山頸、熔巖臺(tái)地等。火山口內(nèi)部及外圍發(fā)育有一系列的環(huán)狀和放射狀斷裂,這些斷裂內(nèi)可見(jiàn)花崗斑巖、流紋斑巖、閃長(zhǎng)玢巖等脈體。鳳跡火山區(qū)內(nèi)的地勢(shì)起伏較大,同時(shí)具有豐富的水資源,由此形成了多級(jí)、大小不一的瀑布景觀。這些瀑布通常發(fā)育在火山巖構(gòu)成的山體中,水流從陡峭的巖壁上飛瀉而下,與沿岸的火山地貌相映成趣,構(gòu)成了獨(dú)特的“水”與“火”共生景觀。火山區(qū)周邊還建有引水渠系統(tǒng),在農(nóng)業(yè)灌溉、汛期防洪、工業(yè)發(fā)電等方面發(fā)揮了重要作用。

福建省鳳跡火山區(qū)瀑布(左一,圖源于網(wǎng)絡(luò))、黑龍江省鏡泊湖火山區(qū)瀑布(左二,原創(chuàng)圖件)和吉林省長(zhǎng)白山天池火山區(qū)瀑布(右一,原創(chuàng)圖件)

意大利埃特納大型活火山(上左一)、意大利斯通博利大型活火山(上右一)、中國(guó)長(zhǎng)白山天池大型活火山(下左一)和意大利維蘇威大型活火山(下右一)(均為原創(chuàng)圖件)

與“歐洲屋脊”埃特納大型活火山、“地中海燈塔”斯通博利大型活火山、“似乎在沉睡”的長(zhǎng)白山天池大型活火山和“休眠狀態(tài)”的維蘇威大型活火山相比,中國(guó)福建省的每一座火山在大海的潮漲潮落間,用“水”與“火”相遇的方式雕琢出了世界罕見(jiàn)的火山地質(zhì)奇觀,如夢(mèng)如幻,臨海而立!

據(jù)2008年2月至2025年1月的廖天山、大礬山、小礬山、南碇島、林進(jìn)嶼、牛頭山、天馬山、香山和鳳跡火山的地震監(jiān)測(cè)資料顯示,火山區(qū)內(nèi)發(fā)生的地震以微震為主,且大多屬于天然構(gòu)造型地震(資料來(lái)源:中國(guó)地震局火山研究所、福建省地震局和中國(guó)地震臺(tái)網(wǎng)中心)。其中,廖天山火山區(qū)及鄰近地區(qū)范圍內(nèi)記錄到ML1.0級(jí)以上地震3次,鳳跡火山區(qū)及鄰近地區(qū)范圍內(nèi)記錄到ML1.0級(jí)以上地震6次,大、小礬山火山區(qū)及鄰近地區(qū)范圍內(nèi)記錄到ML1.0級(jí)以上地震60余次(其中最大地震為2011年8月1日發(fā)生的2.9級(jí)地震)。地球物理勘探資料顯示,廖天山火山區(qū)底部的地殼厚度約33千米,鳳跡火山區(qū)底部地殼厚度約32千米,大、小礬山火山區(qū)底部地殼厚度約29千米,南碇島、林進(jìn)嶼、牛頭山、天馬山和香山火山區(qū)底部地殼厚度約27千米;地殼厚度從內(nèi)陸向沿海呈現(xiàn)出減薄的趨勢(shì)。區(qū)域構(gòu)造應(yīng)力場(chǎng)反演結(jié)果表明,以上9座火山所在區(qū)域的現(xiàn)代構(gòu)造應(yīng)力場(chǎng)以南東東-南東向水平至近水平擠壓作用為主要特征。廖天山火山區(qū)地?zé)崃髦到咏?0(地?zé)崃髦祮挝唬汉镣?平方米),鳳跡火山區(qū)地?zé)崃髦到咏?0,大、小礬山火山區(qū)地?zé)崃髦到咏?00,南碇島、林進(jìn)嶼、牛頭山、天馬山和香山火山區(qū)地?zé)崃髦稻咏?0。鳳跡、大礬山和小礬山火山區(qū)的地?zé)崃髦担?0、100)高于中國(guó)大陸地區(qū)的平均值61±15.5,廖天山火山區(qū)(60)接近平均值。廖天山、鳳跡、大礬山和小礬山火山區(qū)內(nèi)均發(fā)育溫泉和冷泉,其中,大礬山和小礬山火山區(qū)溫泉的最高水溫范圍在70-80℃,這些泉水中富含硅、二氧化碳、氟、氡等氣體,它們是斷層活動(dòng)、地震與火山監(jiān)測(cè)研究的重點(diǎn)內(nèi)容。現(xiàn)有的大地電磁資料顯示,小礬山火山區(qū)電磁異常呈北東向展布,火山區(qū)北部及其南部為電磁異常集中區(qū)域,而大礬山火山區(qū)電磁異常呈北西向展布。目前的巖石地球化學(xué)研究表明,福建省的火山噴發(fā)與區(qū)域伸展和擠壓構(gòu)造環(huán)境、地幔物質(zhì)上涌、殼幔混合、上地幔部分熔融和玄武質(zhì)巖漿分離結(jié)晶均有關(guān)聯(lián)。

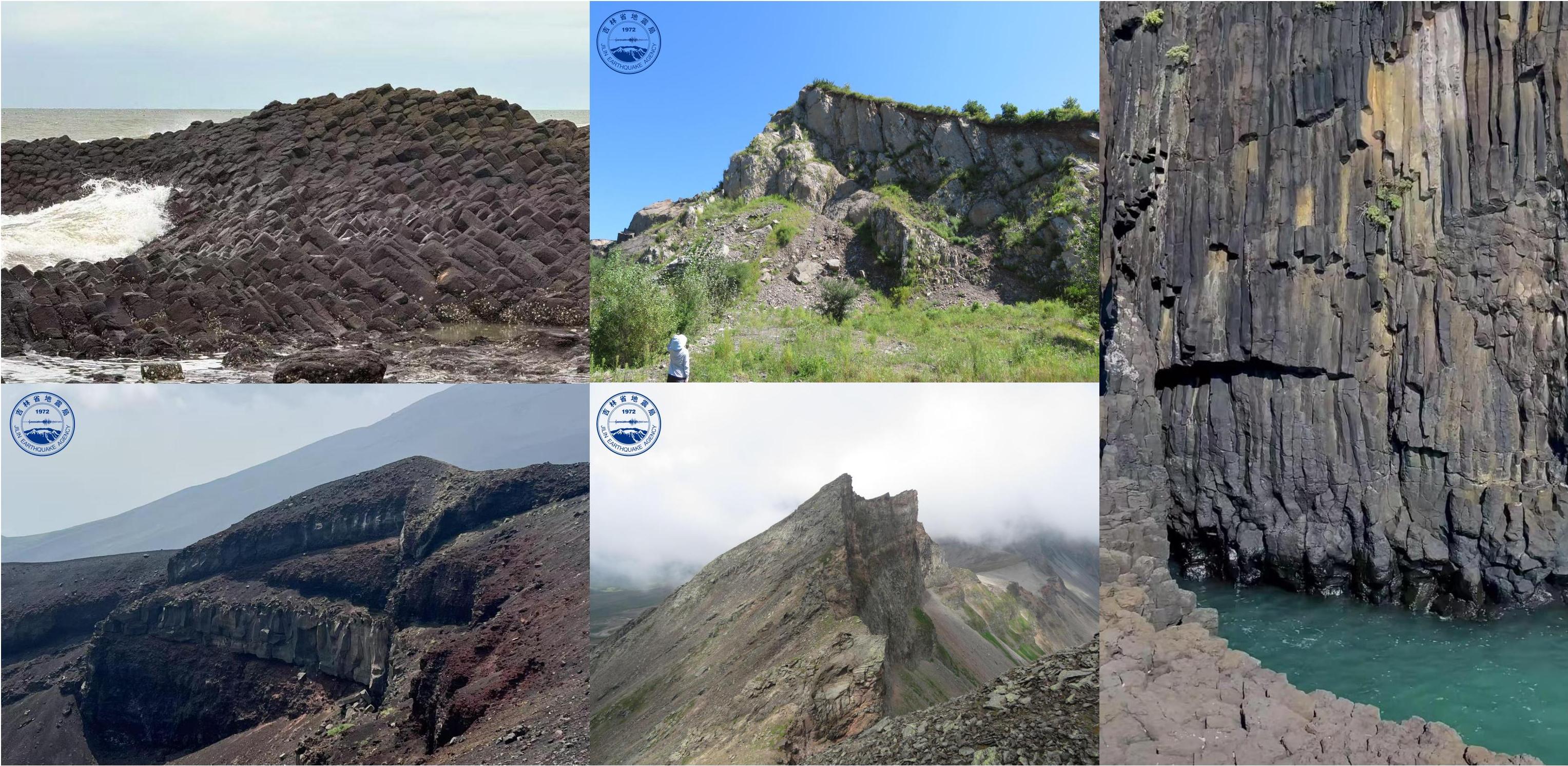

如果說(shuō)中國(guó)吉林省老虎山火山堿玄巖傾斜層疊,韻律非凡;中國(guó)長(zhǎng)白山天池火山粗面巖盡顯自然與藝術(shù)的融合美;意大利埃特納火山玄武質(zhì)熔巖層如同大地的琴鍵般整齊排列;那么中國(guó)福建省牛頭山火山和南碇島火山的玄武巖則歷經(jīng)千萬(wàn)年風(fēng)浪磨礪,猶如大自然精心雕琢的立體畫(huà)卷!

中國(guó)福建省漳州市牛頭山火山玄武巖(上左一,圖源于網(wǎng)絡(luò))、中國(guó)吉林省吉林市老虎山火山堿玄巖(上左二,原創(chuàng)圖件)、中國(guó)福建省漳州市南碇島火山玄武巖(右一,圖源于網(wǎng)絡(luò))、意大利卡塔尼亞市埃特納火山玄武巖(下左一,原創(chuàng)圖件)和中國(guó)吉林省延邊朝鮮族自治州長(zhǎng)白山天池火山粗面巖(下左二,原創(chuàng)圖件)

補(bǔ)充科普:

火山噴發(fā)形成的肥沃土壤,不僅塑造了獨(dú)特地貌,還孕育了特色農(nóng)業(yè),福建省亦是優(yōu)質(zhì)番薯(地瓜)的重要產(chǎn)區(qū)。番薯,因其有紅皮、白皮之分,又被分為白薯和紅薯,又因塊根埋于土中,形狀如瓜,又常被稱為“地瓜”,是一年生草本植物。后來(lái)因?yàn)槲兜栏侍穑侄麨楦适怼7碜钤绶N植于美洲,“番薯”之稱在中國(guó)明代萬(wàn)歷年間傳入云南省、廣東省、福建省等地。因此,“番薯”中的“番”有“外來(lái)”之意。

福建地處亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū),年均氣溫18-22℃,年降水量1200-2000毫米,與紅薯生長(zhǎng)所需的溫暖濕潤(rùn)的環(huán)境高度契合。福建省境內(nèi)廣泛分布有大量的火山噴發(fā)物,如火山灰、流紋質(zhì)火山巖、英安質(zhì)火山巖、玄武質(zhì)火山碎屑巖等,風(fēng)化形成的土壤質(zhì)地疏松,透氣性好,富含氮、磷、鉀、硒等礦物質(zhì),土質(zhì)肥沃,土壤pH值在5.5-6.5,非常適宜紅薯生長(zhǎng)。番薯富含蛋白質(zhì)、脂肪、多糖、磷、鈣、鉀、胡蘿卜素、維生素A、維生素C、維生素E、維生素B1、維生素B2和八種氨基酸。據(jù)科學(xué)家分析,番薯的胡蘿卜素的含量是胡蘿卜的3.5倍;維生素A的含量是馬鈴薯的100倍;糖、鈣和維生素B1、維生素B2的含量均高出大米和面粉。這些物質(zhì)能夠增強(qiáng)和提高人體的免疫功能,對(duì)延緩智力衰退和機(jī)體衰老具有積極的作用,而且其脂肪含量極少(約0.2%)。

番薯雖好,但有4個(gè)食用禁忌你需要知道!(1)食用涼的番薯易致胃腹不適,因?yàn)榉碓谖钢挟a(chǎn)生酸,所以胃潰瘍及胃酸過(guò)多的人群不宜食用;(2)食用爛番薯可使人中毒,不可食用;(3)番薯中含有“氣化酶”,一次不要吃得過(guò)多,可以與米飯和面食搭配食用,并配以青菜類,可避免胃灼熱、吐酸水、肚脹排氣等現(xiàn)象;(4)番薯的皮最好不要吃,因?yàn)榉碓谏L(zhǎng)過(guò)程中,土壤中的有害物質(zhì)可能聚集在皮中(注:現(xiàn)代研究建議徹底清洗表皮或削皮食用)。

農(nóng)業(yè)種植的紅薯及烹飪熟的紅薯(圖均源于網(wǎng)絡(luò))

本期科普結(jié)束!小伙伴們,我們下期見(jiàn)!

本期參考文獻(xiàn):

[1]雷鳳至. 福建東洋淺成熱液金礦床成因研究[D]. 長(zhǎng)春: 吉林大學(xué), 碩士論文, 2019.

[2]王森. 福建平和大小礬山火山機(jī)構(gòu)特征及找礦意義[D]. 北京: 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京), 碩士論文, 2005.

[3]盤曉東, 徐智濤, 李萌萌, 等. 長(zhǎng)白山全域旅游交通體系建設(shè)多重自然災(zāi)害及生態(tài)安全評(píng)價(jià)報(bào)告[R]. 吉林省地震局, 2022.

[4]林友坤. 福建天馬山-牛頭山新生代玄武巖及其火山作用[J]. 巖石學(xué)報(bào), 1992, 8(4): 10.

[5]徐智濤, 孫立影, 李忠偉, 等. 龍崗火山區(qū)早更新世玄武質(zhì)熔巖成因及其構(gòu)造意義: 來(lái)自Rb-Sr同位素定年, 元素地球化學(xué)及Pb同位素證據(jù)[J]. 吉林大學(xué)學(xué)報(bào): 地球科學(xué)版, 2023, 53(3): 887-903.

[6]林振盛. 利用趨勢(shì)面分析粒度等值線圖圈定火山噴發(fā)中心-以福建福清鳳跡火山機(jī)構(gòu)為例[J]. 中國(guó)區(qū)域地質(zhì), 1987, 2: 94-97.

[7]葉希青, 徐智濤, 孫立影, 等. 吉林老虎山火山區(qū)中新世堿玄巖成因及其構(gòu)造意義[J]. 地球科學(xué), 2024, 49(4): 1352-1366.

[8]趙陽(yáng). 閩西南廖天山破火山活動(dòng)過(guò)程與巖石成因研究[D], 桂林: 桂林理工大學(xué), 碩士論文, 2024.

[9]李忠偉, 徐智濤, 閆東晗, 等. 郯廬斷裂帶北延伊通-舒蘭斷裂四平段基于高分辨率遙感解譯技術(shù)活動(dòng)斷層探察項(xiàng)目報(bào)告[R]. 吉林省地震局, 2020.

[10]林敏. 福建壽山火山噴發(fā)盆地火山作用特征及與葉蠟石成礦關(guān)系探討[J]. 福建地質(zhì), 2017, 4: 251-261.

[11]周永勝, 何昌榮. 大陸巖石圈流變研究進(jìn)展與高溫高壓流變實(shí)驗(yàn)現(xiàn)狀[J]. 地球物理學(xué)進(jìn)展, 2004,19(2): 246-254.

[12]孫立影, 楊晨, 趙海士, 等. 基于極限學(xué)習(xí)機(jī)的遙感地球化學(xué)反演模型[J]. 吉林大學(xué)學(xué)報(bào): 地球科學(xué)版, 2020, 50(6): 1929-1938.

[13]孫曉, 魯人齊, 楊晶, 等. 基于機(jī)器學(xué)習(xí)的活動(dòng)斷層三維建模方法、裝置及電子設(shè)備[P]. CN117911624A, 2024-04-19.

[14]閆東晗, 徐智濤, 徐岳仁, 等. 伊通-舒蘭斷裂帶四平段14C定年及構(gòu)造意義[J]. 大地測(cè)量與地球動(dòng)力學(xué), 2022, 42(8): 835-839.

[15]徐杰, 周本剛, 計(jì)鳳桔, 等. 中國(guó)東部海域及其鄰區(qū)現(xiàn)代構(gòu)造應(yīng)力場(chǎng)研究[J]. 地學(xué)前緣, 2012, 19(4): 1-6.

[16]葉希青, 徐智濤, 徐岳仁, 等. 遙感數(shù)據(jù)在伊舒斷裂構(gòu)造信息提取中的應(yīng)用研究課題報(bào)告[R]. 吉林省地震局, 2024.

[17]孫厚云, 馬峰, 王貴玲, 等. 福建省地?zé)岢刹啬J舰? 流體循環(huán)模式與地?zé)狎?qū)動(dòng)力[J]. 地球科學(xué), 2024, doi: 10.3799/dqkx.2025.062.

[18]孫立影, 徐智濤, 葉希青, 等. 一種地質(zhì)遙感探測(cè)裝置[P]. ZL202421798814.X, 2024-07-29.

[19]單新建, 屈春燕, 馬瑾. 衛(wèi)星熱紅外觀測(cè)與發(fā)震斷層不同段落交替活動(dòng)特征分析[J]. 大地測(cè)量與地球動(dòng)力學(xué), 2005, 25(2): 58-62.

[20]孫立影, 徐智濤, 焉恒琦, 等. 松原市寧江區(qū)地震熱紅外地表溫度反演研究[J]. 科技創(chuàng)新與應(yīng)用, 2025, 16: 89-92.

[21]李秋芳. 福建省溫泉旅游開(kāi)發(fā)研究[D]. 福州: 福建師范大學(xué), 碩士論文, 2009.

[22]楊文心, 李濤, 陳杰, 等. 2015年西昆侖山前皮山MW6.4地震的構(gòu)造背景及意義[J]. 地震地質(zhì), 2025, 47(2): 507-532.

[23]何仲太. 利用IRS-P5衛(wèi)星影像生成DEM和DOM試驗(yàn)及精度評(píng)價(jià)[J]. 遙感信息, 2014, 4: 80-84.

[24]陳建業(yè), 楊曉松. 地震斷層的滲透性[J]. 地學(xué)前緣, 2012, 19(4): 30-40.

[25]鄭榮章, 陳桂華, 徐錫偉, 等. 福州盆地埋藏晚第四紀(jì)沉積地層劃分[J]. 地震地質(zhì), 2005, 27(4): 556-565.

[26]蘇桂武, 高慶華. 自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)的行為主體特性與時(shí)間尺度問(wèn)題[J]. 自然災(zāi)害學(xué)報(bào), 2003, 12(1): 9-16.

[27]王英, 張會(huì)平, 鄭德文. 鐵氧化物(U-Th)/He年代學(xué)研究進(jìn)展、問(wèn)題及挑戰(zhàn)[J]. 中國(guó)科學(xué): 地球科學(xué), 2025, 55(7): 2141–2160.

[28]邵志剛, 武艷強(qiáng), 江在森, 等. 中國(guó)大陸強(qiáng)震中期綜合預(yù)測(cè)工作簡(jiǎn)介[J]. 國(guó)際地震動(dòng)態(tài), 2017, 7: 10.

[29]李彥川, 單新建, 宋小剛, 等. GPS揭示的郯廬斷裂帶中南段閉鎖及滑動(dòng)虧損[J]. 地球物理學(xué)報(bào), 2016, 59(11): 13.

[30]楊曉瑜, 李永華. 中國(guó)華南地區(qū)地殼厚度與波速比分布特征及其地質(zhì)意義[J]. 地球物理學(xué)報(bào), 2021, 64(1): 146-156.

[31]Huan, Q.T., Zhuang, J.Y., Xie, Z.T.. Active fault and volcanic activity in the Longhai-Zhangpu coastal area, Fujian province[J]. Earthquake Research in China, 2005, 19(2): 214-223.

[32]Xu, Z.T., Yang, Q.F., Sun, J.G., et al. Origin of Late Jurassic high-K felsic volcanic rocks and related Au mineralization in the Dongyang deposit, central-eastern Fujian, SE China, and its tectonic implications[J]. Geological Journal, 2021, 56(1): 572-598.

[33]Xu, Z.T., Sun, L.Y., Ye, X.Q., et al. U–Pb geochronology and geochemistry of dikes in the Changbaishan Tianchi volcanic field (NE China) and their relations with the coeval Jingbohu and Longgang monogenetic volcanic fields[J]. International Geology Review, 2023, 66(3): 814-831.

[34]Xu, Z.T., Ye, X.Q., Pan, X.D., et al. Geochemistry of apatites from preshield and postshield basalts and their petrogenetic implications: A case study of the Naitoushan basalt and Heishigou dike in the Changbaishan Tianchi volcano, NE China[J]. Mineralogy and Petrology, 2024, 118: 345-366.

[35]Zhang, K., Liu, Z.P., Xu, Z.T., et al. Microbial and hydrothermal dolomite formation in Early Cretaceous lacustrine sediments in Yin'e Basin: Insights from petrology and geochemistry[J]. Sedimentary Geology, 2024, 471: 106739.

[36]Li, M.M., Xu, Z.T., Ventura, G., et al. Geochronology and petrogenesis of Early Pleistocene dikes in the Changbai Mountain volcanic field (NE China) based on geochemistry and Sr-Nd-Pb-Hf isotopic compositions[J]. Frontiers in Earth Science, 2021, 9: 729905.

[37]Ye, X.Q., Xu, Z.T., Ventura, G., et al. Origin and Evolution of the Late Mid-Pleistocene Trachytes in the Changbaishan Tianchi Volcano (China/North Korea): Insights from Mineralogy, Geochronology and Geochemistry[J]. Acta Geologica Sinica (English Edition), 2025, 99(3): 774-788.

本期作者:葉希青 中國(guó)地震局火山研究所 吉林省地震局 吉林長(zhǎng)白山火山國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 中國(guó)地震局火山研究所火山實(shí)驗(yàn)室 中國(guó)礦物巖石地球化學(xué)學(xué)會(huì) 工程師

孫立影 吉林省地震局 吉林長(zhǎng)白山火山國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 工程師

李萌萌 中國(guó)地震局火山研究所 吉林省地震局 吉林長(zhǎng)白山火山國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 中國(guó)地震局火山研究所火山實(shí)驗(yàn)室 中國(guó)地震局預(yù)測(cè)研究所 工程師

徐智濤 中國(guó)地震局火山研究所 吉林省地震局 吉林長(zhǎng)白山火山國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所 意大利地球物理與火山研究所(羅馬、那不勒斯和卡塔尼亞分部) 高級(jí)工程師/博士

Eugenio·N 意大利卡拉布里亞大學(xué) 生物、生態(tài)與地球科學(xué)學(xué)院 教授/博士

Sveva·R·M 意大利那不勒斯維蘇威火山觀測(cè)站 佛羅倫薩大學(xué) 博士

潘波 吉林長(zhǎng)白山火山國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 中國(guó)地震局活動(dòng)構(gòu)造與火山重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所 研究員/博士

江永曲吉 西藏自治區(qū)地震局 西藏拉薩地球物理國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 助理工程師

次仁巴宗 西藏自治區(qū)地震局 西藏拉薩地球物理國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 助理工程師

扎西平措 西藏自治區(qū)地震局 西藏拉薩地球物理國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 助理工程師

張玙 中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局 成都地質(zhì)調(diào)查中心 高級(jí)工程師

張寶松 中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局 南京地質(zhì)調(diào)查中心 高級(jí)工程師

林澤鈴 福建省地質(zhì)調(diào)查研究院 高級(jí)工程師

李忠偉 吉林省震災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)防治中心 吉林省地震局 高級(jí)工程師

王子衿 吉林省震災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)防治中心 吉林省地震局 助理工程師

張馨文 吉林大學(xué) 地球科學(xué)學(xué)院 博士

徐岳仁 中國(guó)地震局預(yù)測(cè)研究所 中國(guó)地震學(xué)會(huì) 研究員/博士

石峰 山西太原大陸裂谷動(dòng)力學(xué)國(guó)家野外科學(xué)研究站 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所 中國(guó)地震學(xué)會(huì) 副研究員/博士

Arsène·T·S 剛果(金)共和國(guó) 戈馬火山觀測(cè)站 高級(jí)工程師

張洪艷 吉林省地震局 高級(jí)工程師

孫婉婷 吉林省延邊地震監(jiān)測(cè)中心站 吉林省地震局 助理工程師

杜航 江蘇地震臺(tái) 江蘇省地震局 工程師

武成智 吉林省地震局 中國(guó)災(zāi)害防御協(xié)會(huì) 高級(jí)工程師

王宇璽 四川省震災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)防治中心 四川省地震局 高級(jí)工程師

Carolina·B 意大利那不勒斯維蘇威火山觀測(cè)站 英國(guó)劍橋大學(xué) 博士

Salvotore·G 意大利卡塔尼亞埃特納火山觀測(cè)站 高級(jí)研究員

馬璽 地震動(dòng)力學(xué)與強(qiáng)震預(yù)測(cè)全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所 副研究員/博士

徐杜遠(yuǎn) 地震動(dòng)力學(xué)與強(qiáng)震預(yù)測(cè)全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所 助理研究員/博士

張笑鳴 高壓與超硬材料全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 吉林大學(xué) 工程師/博士

遲哲 內(nèi)生金屬礦床成礦機(jī)制研究國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 南京大學(xué) 助理研究員/博士

王君賢 中核集團(tuán)鈾資源勘查與評(píng)價(jià)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 核工業(yè)北京地質(zhì)研究院 工程師/博士后

張勇 自然資源部成礦作用與資源評(píng)價(jià)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所 研究員/博士后

徐智愷 中國(guó)科學(xué)院海洋研究所 深海極端環(huán)境與生命過(guò)程研究中心 助理研究員/博士后

王衍勛 福建省地質(zhì)調(diào)查研究院 高級(jí)工程師

Fabio·S 意大利那不勒斯火山觀測(cè)站 高級(jí)研究員/博士

劉軼男 吉林地震監(jiān)測(cè)中心站 吉林省地震局 高級(jí)工程師

彭博 吉林地震監(jiān)測(cè)中心站 吉林省地震局 工程師

張鵬 吉林省松原地震監(jiān)測(cè)中心站 吉林省地震局 工程師

烏尼爾 新疆帕米爾陸內(nèi)俯沖國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 新疆維吾爾自治區(qū)地震局 高級(jí)工程師

閆瑋 新疆帕米爾陸內(nèi)俯沖國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 新疆維吾爾自治區(qū)地震局 高級(jí)工程師

郭明瑞 海南省地震局 高級(jí)工程師

王志勇 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 工程師

席文雅 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 工程師

李騰宇 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 助理工程師

王慧 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 助理工程師

金震 中國(guó)地震局廈門海洋地震研究所 高級(jí)工程師/博士

李海艷 福建省自然災(zāi)害防治技術(shù)研究院 福建省地震局 南方科技大學(xué) 高級(jí)工程師/博士

侯頡 中國(guó)地震局第一監(jiān)測(cè)中心 中國(guó)地震局地球物理研究所 工程師/博士

章鑫 廣東省地震局 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 高級(jí)工程師/博士

陳正全 吉林長(zhǎng)白山火山國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所 中國(guó)地震局活動(dòng)構(gòu)造與火山重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 副研究員/博士

禹祿 浙江大學(xué) 愛(ài)丁堡大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 博士

褚小磊 東南大學(xué) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 博士

楊帆 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 資源與環(huán)境學(xué)院 高級(jí)工程師

李珊珊 吉林省地震局財(cái)務(wù)與國(guó)有資產(chǎn)管理中心 工程師

賈偉 海南省地震局 高級(jí)工程師

Dario·D·D 意大利那不勒斯火山觀測(cè)站 高級(jí)研究員/博士

聲明:本期文中所有圖片及文字均為公益科普,不存在任何商業(yè)價(jià)值。

來(lái)源: 中國(guó)地震局火山研究所 徐智濤

科普中國(guó)公眾號(hào)

科普中國(guó)公眾號(hào)

科普中國(guó)微博

科普中國(guó)微博

幫助

幫助

中國(guó)地震局火山研究所 徐智濤

中國(guó)地震局火山研究所 徐智濤