在科學發展的漫長歷程中,有這樣一個令人深思的故事。曾經,人們普遍默認“以太”這種物質充斥著整個宇宙,它是光等電磁波傳播的介質。這個結論在當時的科學界被廣泛接受,仿佛是不可置疑的真理。然而,隨著實驗技術的不斷進步和科學思維的深入發展,科學家們逐漸發現,這個被大家默認許久的“以太”結論,竟是建立在錯誤的假設之上。這一驚人的發現不禁讓我們反思:在我們當下所默認的眾多結論中,是否也隱藏著類似的錯誤呢?我今天來說一個生物醫學領域的東西吧。

01,被大家默認的結論都是對的嗎?

和數學物理化學不大一樣,生物,其實很缺乏“公理”,這也是我以前的簽名“生物專治不服”的道理來源。這個專治不服,不只是他人,包括我自己。

而對于生物這門實驗科學來說,最大的問題也在于此,就是,你可以認為某個結論可以覆蓋很大比例,但是你不能認為這個結論就是放之四海而皆準的,甚至連隨著時間變化都不一定。

在生物學領域,一個可能被大家默認的結論是錯的,那么如果不被發現,那就會引發很多問題。比如,藥物劑量的問題。

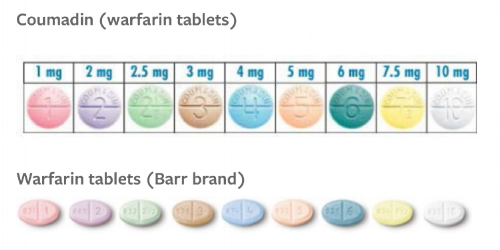

有個藥物叫華法林(Warfarin),這是一個非常經典的口服抗凝藥物,用于治療血栓,如深靜脈血栓和肺栓塞,以及預防中風的人誰擁有心室顫動,瓣膜性心臟病或人工心臟瓣膜,已經在臨床上使用了70年了,按理說,應該算是某種意義上的“默認結論”了吧。

02,藥物劑量僅僅和體重有關系嗎?

在華法林的說明書上,會標注使用劑量,醫生會根據劑量給出建議用量,這也是基本操作,至于劑量是怎么來的,主要是在臨床實驗階段就算出來了,后續大家只需要參考劑量即可。一般劑量主要是參考體重來的。

然而,現實中,總是存在一些群體,他們按照標準劑量服用后,會發生一些一些預期之外的事情。比如,藥物效果不夠,這是最常見的問題,這還好。還有會發現,參考劑量效果太大了,也就引發了不良事件,甚至出血的問題(抗凝過度了)。

不過大家一般認為這可能就是個體差異吧,畢竟每個藥物都可能會有這個問題,這已經是司空見慣的事情了。臨床上遇到的藥物不良反應太普遍了,而醫生開藥的時候,也只能說憑借指導和經驗來開,但是無法預知其劑量和副作用,只能通過患者的使用效果來看了。

這似乎是一個默認結論了。

03,如何否定默認的結論?

不過,還是有的人不信邪,他們總覺得這種事情,并不能默認為自然發生就忽視了,一切純粹依靠運氣來檢驗藥物以期待自己不會恰好遇上藥物劑量和自己不符這種事情不太合理。

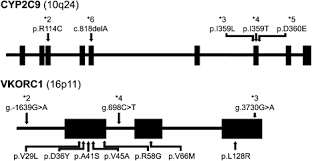

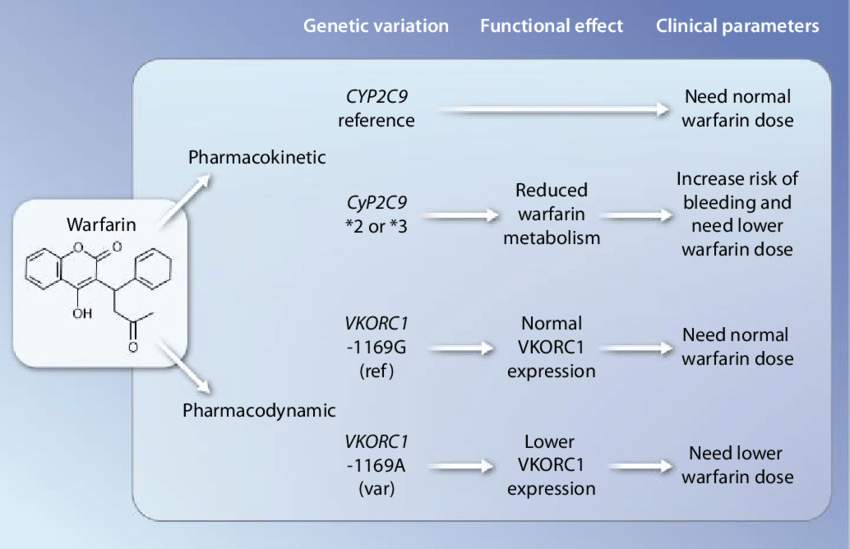

于是,他們就對華法林進行了研究,最早的時候,他們對華法林的代謝機制進行了研究,發現華法林主要有兩個關鍵的酶。

1 CYP2C9,這個酶是負責華法林體內代謝的酶。

2 VKORC,這個酶是華法林發揮作用的酶

不過,和所有的基因一樣,不可避免存在基因變異。而科學家們把華法林的效果和這倆基因的變異進行了關聯分析,有了大發現。

這兩個酶的基因型竟然和華法林的效果有密切關系。相比于野生型,

攜帶一個CYP2C9*2等位基因,華法林的日劑量需要減少17%,

攜帶一個CYP2C9*3等位基因,華法林的日劑量需要減少37%,

對于VKORC1來說,該基因可以解釋高加索人群30%藥物劑量的區別。

這意味著什么,如果你沒有進行基因檢測,不清楚你自己是哪個基因型,那么就麻煩了。假如你剛好是CYP2C9*3等位基因類型,但是醫生不清楚啊,他按照正常量開藥了,那么事實上,你已經超量37%了。超量的后果,可以想象,輕則引發身體不適,重則可能引發嚴重后果。

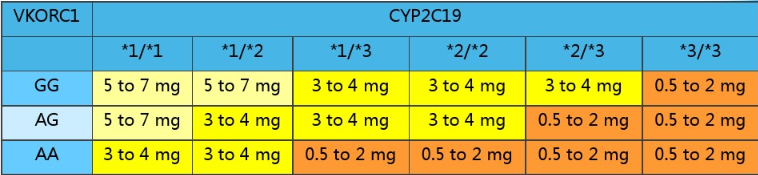

2010年,FDA讓華法林修改了藥物說明書,要求服用華法林,需要進行基因檢測,然后根據基因檢測結果來進行藥物配給。

如上圖所示,如果你是VKORC1的GG型和CYP2C19的1/2型,那么你需要服用5-7mg即可。但是如果你是VKORC1的AA型和CYP2C19的1/3型,那么你必須減量,服用0.5-2mg。如果你按照5-7mg的服用,那么你的藥量超標了好幾倍,后果可想而知,抗凝過度了,那就變成出血了。

**這就是一個典型的驗證默認結論時候發現意外并找出意外的根本因素的例子。**如果你默認了按照體重來服用華法林后,出現劑量問題及副作用的事情只是一個隨機事件,那么,你極有可能錯過了這背后的本質原因,那么最終就會導致很多人本來可以避免這種問題,卻最終因此而受到影響了。

04,生物專治各種不服

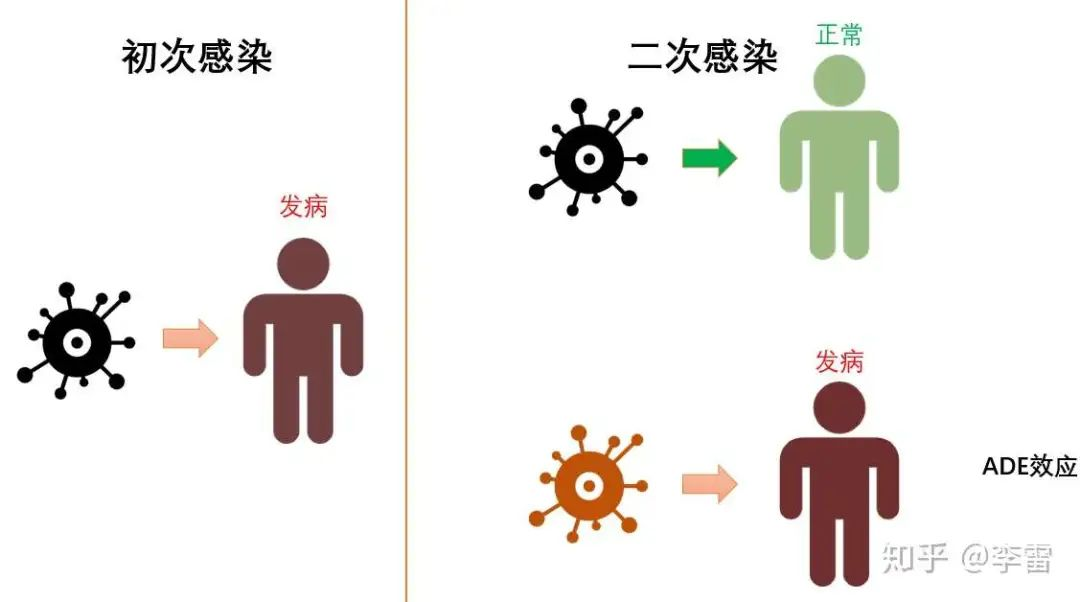

事實上,生物醫藥方面,默認結論很多時候會挑戰大眾的認知,最后讓大家有了新的認知。就比如經常說的ADE效應,也就是抗體以來增強問題。

按照基本的免疫理論,抗原刺激產生抗體,然后接下來再次遇到病毒來襲,那么就可以做到免疫。這就是疫苗的基本理論。

然而,現實中,卻發現,有的時候,并非如此,有的時候,疫苗打了也沒效果,那么,你是默認這只是個體差異?

甚至,更有甚者,有的人,感染了1型登革熱,結果2型登革熱來了,不僅無法抵抗,病情還會加劇。依然認為是偶然?是個體差異?結果科學家不信邪,仔細研究了一下,發現,登革熱存在抗體以增強效應。感染過后,新的病毒入侵,這些抗體不僅不抵抗病毒,還會協助病毒進入細胞,提高感染率,這一現象就是抗體依賴性增強作用。

于是得了這病,一個新的病毒株感染,可能不僅不能抵抗,反而會更嚴重。如下圖所示,右側下圖就是ADE效應。

這也是為什么科學家要持續關注疫苗研發中的副作用問題,到底是純粹的偶然?還是有其背后的必然。如果沒有這些研究,估計大家還是以為登革熱這問題是偶然呢。

所以,在生物醫藥領域,驗證已經默認的結論

1,如果證實默認結論,那么擴大了實驗群體,證實這個結論可以進一步適合該群體。比如xx藥物對美國人有用,對中國人有沒有用。具體的,對北京人和上海人是否一樣有效?(人群異質性問題)

2,如果否定默認結論,那么就必須考慮這種負結果,到底是偶然還是必然?如果有必然,那必然到底在哪里?

來源: 李雷

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

李雷

李雷