近期,廣東佛山累計報告基孔肯雅熱確診病例2285例,均為輕癥。當這些數字進入大眾視野,基孔肯雅熱,這個曾稍顯陌生的疾病,瞬間成為關注焦點。

它究竟是怎樣一種疾病?會帶來哪些健康威脅?又該如何防范?常德市第四人民醫院感控科為您深度解析,帶您看透基孔肯雅熱的“真面目”。

基孔肯雅熱(Chikungunya Fever,CHIKF)是一種由病毒引發的急性傳染病。“基孔肯雅”一詞源于非洲坦桑尼亞的Kimakonde語,意為“彎曲著走路” 。這一名稱生動地描繪了患者因劇烈關節疼痛而被迫彎腰的姿態。1952年,基孔肯雅熱在非洲首次被發現,自此之后,它逐漸在全球范圍內蔓延。

一、傳播媒介:兩種“危險”蚊子

傳播基孔肯雅熱的關鍵蚊子是白紋伊蚊和埃及伊蚊。白紋伊蚊適應稍冷環境,常活躍于溫帶,偏愛在潔凈容器積水處孳生,白天咬人,日出后2小時和日落前2小時是活動高峰 ;埃及伊蚊主導熱帶地區傳播,孳生環境類似,同樣白天叮人。大家日常要留意家中積水,及時清理,減少蚊子滋生地。

二、傳播途徑:蚊子“致命合作”與其他可能

蚊子叮咬:伊蚊叮咬病毒血癥期的人或動物后,病毒在蚊體內繁殖,經2-10天外潛伏期,會再傳播病毒,且蚊可終生帶毒。基孔肯雅熱患者、隱性感染者是主要傳染源,發病當天至7天有傳染性,非人靈長類動物是宿主。

母嬰傳播:分娩時母親若處于病毒血癥期,可能母嬰垂直傳播,致新生兒腦炎等嚴重問題,不過這種情況相對少見,但也需警惕。

三、地理分布:熱帶亞熱帶為主,有全球擴張趨勢

基孔肯雅熱分布和媒介伊蚊相關,在非洲次撒哈拉地區、東南亞、印度洋沿岸及島嶼、西太平洋熱帶或亞熱帶區域呈地方性流行。受病毒適應、蚊子擴張和社會因素影響,正全球擴張,大家切勿因常德地理位置,就忽視防范。

四、臨床特征:發熱、關節痛等,感染后獲持久免疫

潛伏期1-12天,通常3-7天。典型表現為發熱、關節痛/關節炎、皮疹,還可能有頭痛、惡心、嘔吐等消化道癥狀,以及畏光、結膜充血/出血。

急性癥狀一般持續5-7天,皮疹常見于面部或四肢伸展側,關節痛多為游走性,可累及多關節,部分患者會有持續性關節疼痛,少數出現嚴重并發癥甚至死亡。不過,人感染后可獲持久免疫力,不用太擔心重復感染。

五、診斷與治療:依時期檢測,對癥支持為主

診斷:急性期(發病8天內)靠核酸檢測,恢復期(發病8天后)靠血清學檢測IgM、IgG抗體及抗體滴度4倍以上增加。

治療:目前無特效藥物和針對性疫苗,臨床以對癥支持為主,比如用退燒藥降高燒,止痛藥緩解關節疼,同時要補水、多休息,幫助身體恢復。

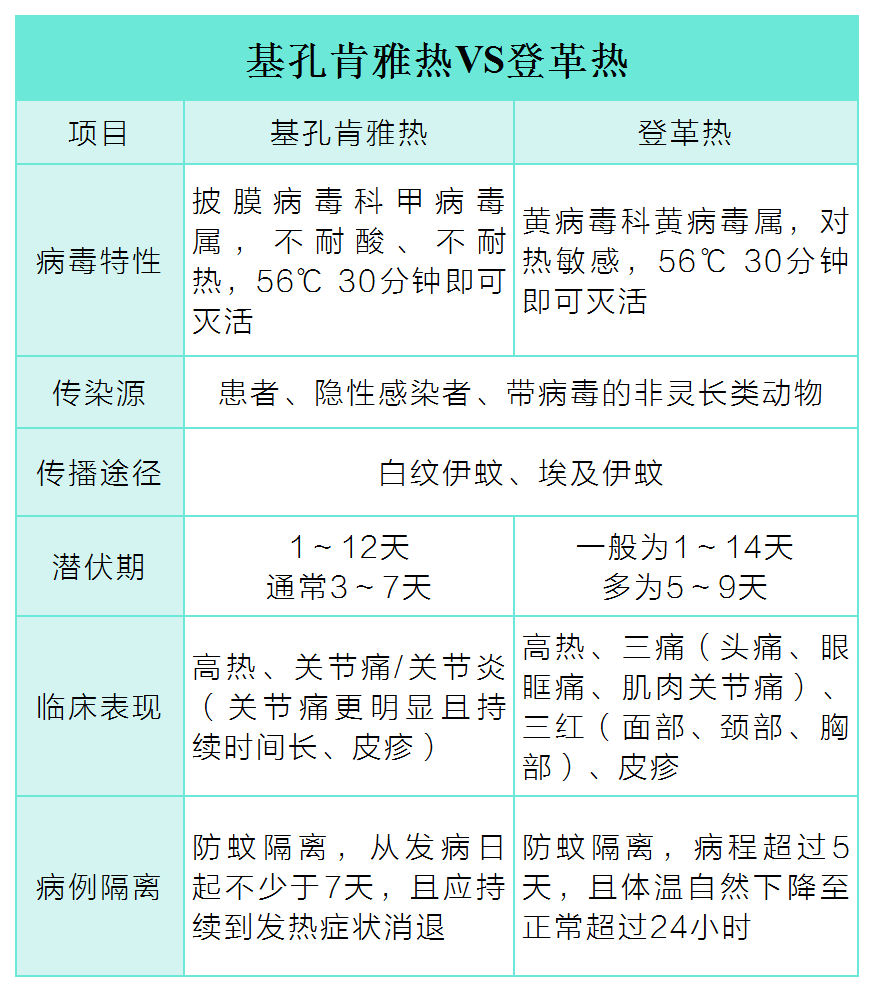

六、基孔肯雅熱VS登革熱

七、預防關鍵:防蚊滅蚊兩手抓

預防基孔肯雅熱核心是防蚊子叮咬!日常從“防蚊”“滅蚊”入手:

防蚊:近期去過疫情發生地的人,加強個人和居家防蚊,用蚊帳、驅蚊液,穿長袖長褲,住紗門紗窗完好的房間。

滅蚊:定期清理家中積水,像花盆托盤、水桶、下水道等,不給蚊子滋生機會,戶外也盡量避開蚊子多的草叢、樹林等地 。若出現發熱、關節痛等類似癥狀,及時就診并主動報告旅居史、蚊蟲叮咬史,早發現早處理。

基孔肯雅熱可防可控,了解這些知識,做好防蚊滅蚊,就能有效降低感染風險。常德市第四人民醫院感控科愿和大家一起,守護健康生活!

湖南醫聊特約作者:常德市第四人民醫院 院感科 劉萍

關注@湖南醫聊,獲取更多健康科普資訊!

(編輯YT)

封面圖為版權圖庫圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

來源: 常德市第四人民醫院 院感科 劉萍

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

湖南醫聊

湖南醫聊