近期,洛斯阿拉莫斯國家實驗室與杜克大學的物理學家合作,重現了一項1938年的實驗——首次觀測到氘-氚(DT)聚變。一直以來,學界普遍認為氘氚聚變是在1942年曼哈頓計劃的伯克利會議上提出的,但實際上該實驗啟發了曼哈頓計劃關于氘氚聚變的研究。而這項早期實驗和當時的實驗者阿瑟·魯利希幾乎被遺忘了。如今,復原實驗確認了阿瑟·魯利希核心結論的正確性——他得到了正名。相關成果發表在與 1938 年論文相同的 Physical Review 期刊上。

撰文 | 一根弦

氘氚聚變

在正式介紹氘氚聚變(DT聚變)之前,先解釋下氘和氚為何物。

平時我們基本不可能接觸這兩位“孿生兄弟”,原因是氕的天然豐度高達99.98%,而氘的豐度僅有0.016%,氚的豐度就更低了。

氕核就是個光禿禿的質子,質量數為1;氘核比氕核多一個中子,質量數為2,也被稱為重氫;氚核比氘核再多一個中子,質量數為3,也被稱為超重氫。

這里感慨一句:“氕氘氚”這三個漢字的設計巧妙地反映了同位素的特性,通過氣字頭下不同的筆畫數量來對應它們原子核中的核子數。

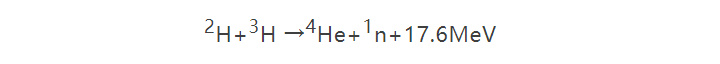

當氘核和氚核放在一起時,會發生如下反應:

這個反應就是氘氚聚變。小小的反應中蘊藏著巨大能量:1克的氘氚燃料通過聚變可釋放的能量相當于8噸石油燃燒釋放的能量。戰爭年代,人類通過氘氚聚變的反應原理制造了比原子彈更具破壞力的氫彈。氫彈之所以被稱為氫彈,就在于參與聚變的氘和氚是氫的兩大同位素。幸運的是,第一枚氫彈是在二戰結束后的1954年才試爆成功,并未像原子彈那樣真正地被用于戰爭。

和平時期,人類想利用可控核聚變來解決當前出現的能源危機。由于太陽中的能量是通過核聚變產生的,所以通過可控核聚變解決能源問題的方式又被形象地稱為“人造太陽”。發生在太陽里的核聚變是四個氫原子核(準確地說是四個氕核或者四個質子)融合成一個氦原子核。太陽里含氫含量極高,溫度足夠高到氫核之間可以高效反應。地面實驗室溫度無法達到如此之高的溫度。實驗室環境中,氘氚聚變是反應截面最大的,也最容易實現。換言之,目前唯一具備科學可行性的可控聚變方式是氘氚聚變。當今前沿,無論是走慣性約束路線的美國國家點火設施(National Ignition Facility,NIF),還是走磁約束路線的國際熱核聚變實驗反應堆(International Thermonuclear Experimental Reactor,ITER),都在深入研究可控的氘氚聚變。

那么,歷史上是誰最早發現如此重要的聚變過程呢?

誰發現了氘氚聚變?

目前學術界公認,氘氚聚變是在1942年7月的伯克利物理會議上被提出的。這場會議在整個曼哈頓計劃中起到了里程碑的作用,因為正是在這次會議中,與會者們論證了不可控核裂變作為一種大規模殺傷武器在理論上的可行性。通俗地說,他們證明了原子彈這條路是行得通的。

會議由曼哈頓計劃負責人奧本海默主持,云集了費米、漢斯·貝特、泰勒等學術大咖。這幫大佬自然沒有把目光局限在裂變上,他們也討論了聚變作為武器的可能性。會議上,波蘭裔美國物理學家埃米爾·科諾賓斯基(Emil Konopinski,1911-1990)提出:在所有的聚變反應中,由于氘氚聚變的反應截面大以及相對容易實現,并且相比裂變彈(原子彈),聚變彈的威力更大。從今天的視角看,科諾賓斯基這個推測成為了氫彈的理論基礎。

2023年,來自洛斯阿拉莫斯國家實驗室(Los Alamos National Laboratory)的兩位科學家馬克·查德威克(Mark. B. Chadwick,與發現中子的查德威克[James Chadwick]姓氏相同)和馬克·帕里斯(Mark Paris)在整理這段歷史時,提出了一個疑問:曼哈頓計劃1942年6月才正式確立(同年的8月13日被命名為“曼哈頓計劃”),在7月的伯克利會議上,科諾賓斯基就提出了氘氚聚變的構想。而氘氚聚變散射截面的測量則是作為曼哈頓計劃的一部分在1943年的普渡大學完成的。除非科諾賓斯基有未卜先知的超能力,否則他又如何預測一年后的實驗成果呢?科氏的構想是不是受到了當時已有的一些實驗的啟發呢?是不是在1942年前,就有人已經在實驗中發現了氘氚聚變呢?

帶著這樣的困惑,兩位科學家開始在故紙堆中苦苦尋找線索(見參考文獻[1][4][5])。氚核是1934年盧瑟福團隊最早發現的,因此氘氚聚變的實驗必然出現在1934年后。兩人通讀了1934年到1942年間幾乎所有核物理方面的論文,并且通過查閱美國國家安全研究中心(National Security Research Center)檔案,發現了一份1986年科諾賓斯基的錄音,科氏多次提及其想法受到了“戰前研究”的啟發。兩位科學家進一步追溯,一篇發表于1938年的論文進入了他們的視線。

這篇題為“Search for Gamma-Rays from the Deuteron-Deuteron Reaction”的論文[2]的初衷是尋找氦-3(3He) 2 MeV左右的激發態。在1938年的更早時期,邦納(T. W. Bonner,1910-1961)宣稱找到了氦-3的激發態。如果這樣激發態存在,那么應該可以觀測到從激發態到基態躍遷過程中的伽馬射線。

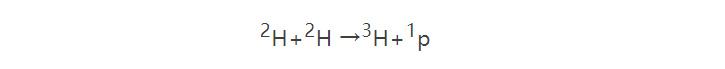

論文作者阿瑟·魯利希(Authur. J. Ruhlig,1912-2003)使用0.5MeV 的氘核轟擊作為靶子的氘代磷酸(D3PO4),彈核(入射粒子)氘核和氘代磷酸中的氘核發生如下反應(氘氘聚變)制備氦-3:

魯利希用 0.1mm 厚的賽璐玢(玻璃紙)包裹氘代磷酸,玻璃紙中會發生中子-質子散射,產生更容易被觀測的質子(因為中子不帶電,難以被直接觀測);為了探測反應產生的光子,在云室(Cloud Chamber)里放置了碳薄板,利用碳薄板中自由電子的康普頓散射可以推算出光子攜帶的能量。

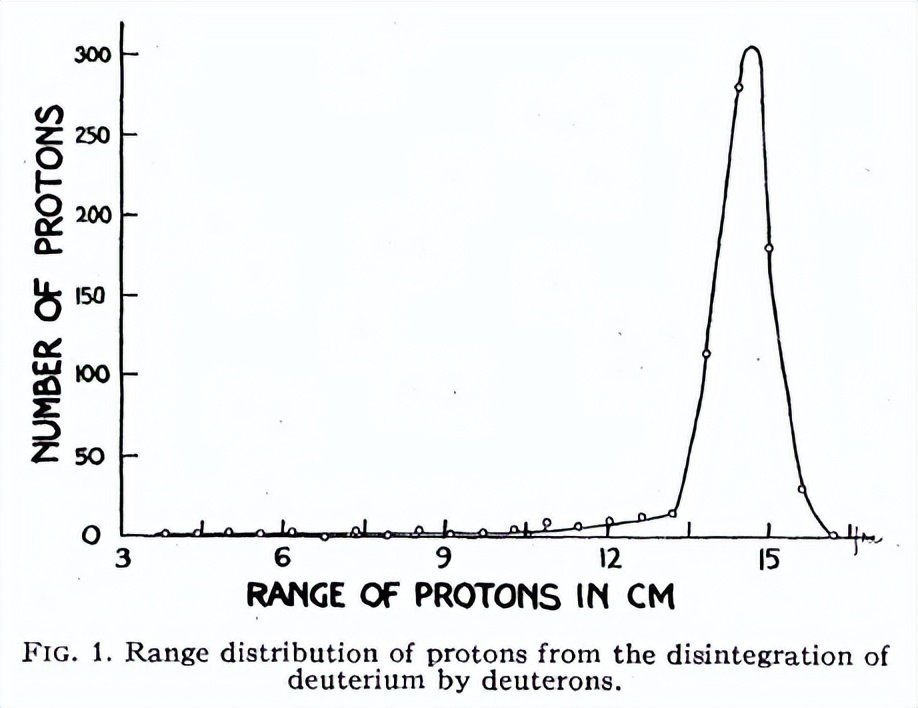

實驗中,魯利希意外地觀測到了大量可以穿透 0.15cm 碳層的質子,這意味著這些質子的能量超過了 15MeV(可以從碳層厚度推算出質子能量)。

圖1 魯利希實驗中的質子譜。圖片來源:參考文獻[2]

為了解釋高能質子的來源,魯利希做出了一個非常大膽的假設:這些高能質子的來源是氘核與氚核發生了次級反應:

該反應產生了高能中子,再經過中子-質子散射后,高能質子被測量到。沒錯,這個反應就是本文開頭所介紹的氘氚聚變。

核物理與粒子物理中所說的次級反應(secondary reaction),又被稱為飛行中反應(reacton-in-fight,RIF),指的是參與反應的原子核至少有一個不來自彈核或者靶核。魯利希的實驗中彈核或靶核均為氘核。那么氚核來自哪兒呢?

事實上,氘氘聚變除了產生氦-3和中子這條路徑外,還存在另外一條產生質子的聚變路徑:

這樣的聚變可以產生氚核。魯利希發現:高能反彈質子在低能質子群(2.6MeV能量附近)占比在千分之一,這表明通過氘氘聚變產生氚核的分支比(branching ratio)并不高。

在分支比如此低的情況下,還能有大量高能中子產生足以說明氘氚聚變的反應概率非常大。

換用現在的術語說,就是氘氚聚變具有很大的反應截面。

“被遺忘”的論文

站在今天的角度看,魯利希的假設是完全正確的,而且他的推測非常具有前瞻性!當時人們沒有能力制備足量的氚核,對氚核的理解并不深刻,在這個實驗中能把觀測到高能質子和氚核建立聯系需要扎實的物理功底和豐富的想象力。

然而,這篇文章在發表后如同石沉大海,似乎并沒有引發影響。谷歌學術顯示,從文章發表到1945年的這段時間,文章僅僅被引用了7次,而且沒有一次引用是在討論氘氚聚變(而是在討論伽馬射線)。事實上,截止今天,這篇文章的被引次數也少得可憐,和文章所具備的科學價值完全不符。

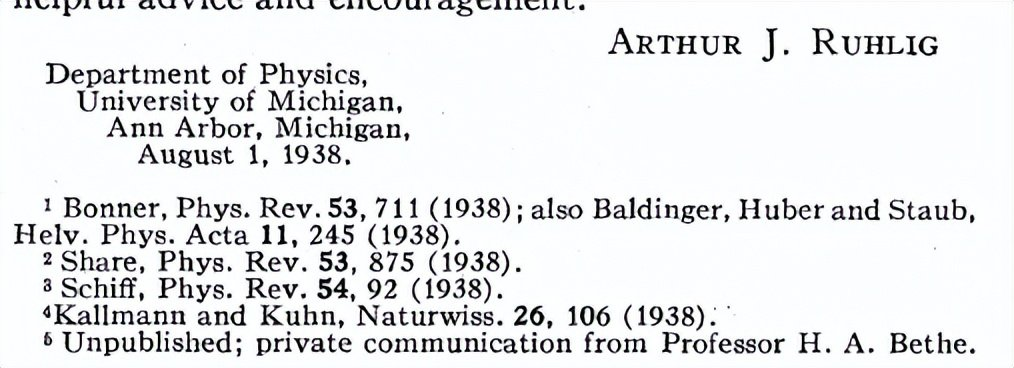

那么,這篇論文有沒有受到當時科學家的關注呢?答案是肯定的。首先,論文所發表的《物理評論》(Physical Review)期刊是物理學家最常閱讀的期刊(甚至沒有之一);其次,論文的最后一篇參考文獻是作者和漢斯·貝特的私人信件,這說明漢斯·貝特對論文必然是知情的。

圖2 魯利希文章的署名和參考文獻。圖片來源:參考文獻[2]

帕里斯與查德威克通過進一步考證發現了更為關鍵線索:1938年文章發表之際,貝特在康奈爾大學,此時的科諾賓斯基得到美國國家研究委員會獎學金(National Research Council fellowship),在康奈爾大學受到貝特的指導,而魯利希的博士導師理查德·克萊恩(Richard Crane)是貝特的同事。更重要的是,魯利希和科諾賓斯基同為密歇根大學的學生,兩人還共同受教于喬治·烏倫貝克(George Uhlenbeck,1900-1988;與古德斯密特共同提出了“電子自旋”的概念)。

上述證據暗示:在1942年的伯克利物理會議前,貝特和科諾賓斯基就深入討論過魯利格的論文;并可以推斷當時的美國物理界對魯利希的這項工作是了解的。而論文之所以很少被引用或提及,一種可能性是美國的科學家刻意隱藏曼哈頓計劃,從而有意淡化這篇文章的存在。不幸的是,隨著二戰的結束,這種有意的淡忘逐漸演進成了真正的遺忘。

魯利希當年究竟觀察到了什么?他實驗中的觀測數據是否能和今天觀測的反應截面結果一致呢?查德威克把魯利希在密歇根大學的歷史實驗結果向洛斯阿拉莫斯實驗室主任托馬斯·梅森(Thom Mason)進行了匯報。在聽取了報告后,梅森做了一個重大的決策:要在盡量相同的實驗室環境還原當前魯利希的實驗結果,而不是簡單地使用計算機模擬。在梅森的提議下,一場重現歷史的實驗開展了起來(論一個英明領導的重要性)。

重現歷史

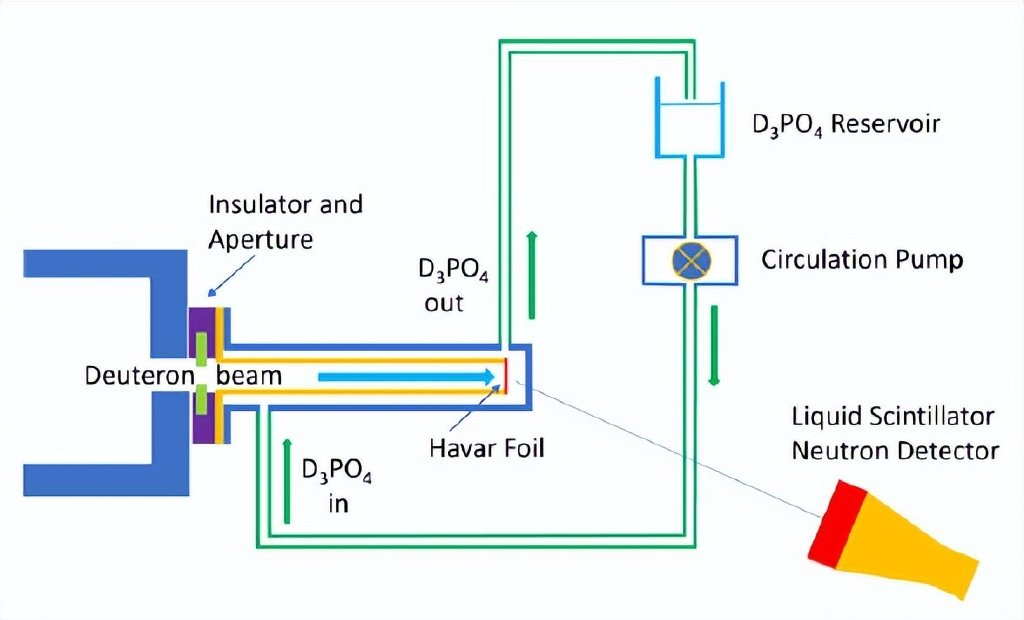

洛斯阿拉莫斯國家實驗室和杜克大學展開合作,在三角大學核物理實驗室(TriangeUniversites Nuclear Laboratory,TUNL)完成了復原實驗,研究團隊同時對實驗也進行了理論模擬[3]。

圖3 復原實驗設備示意圖。圖片來源:參考文獻[3]

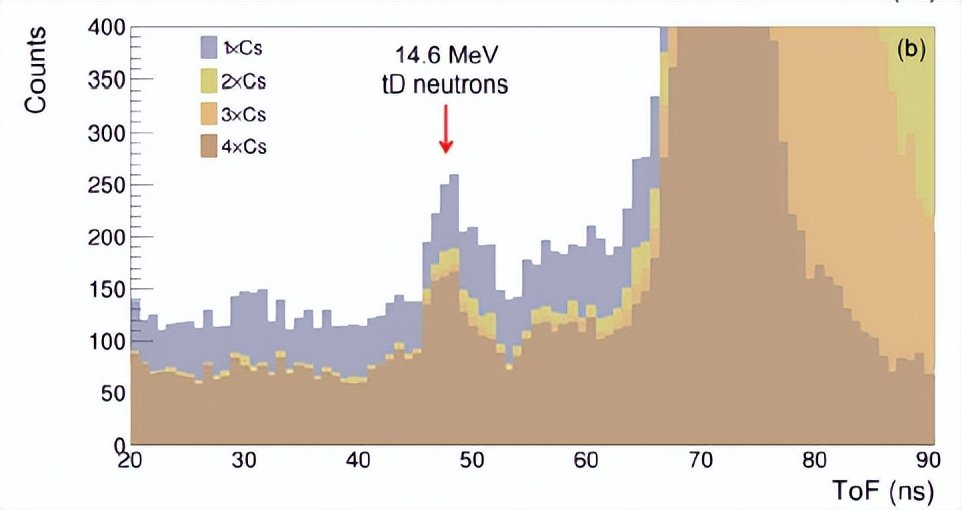

實驗團隊把 TUNL 里的 Tandem 加速器功率開到最低,以產生2.2MeV 的 3.5mm 氘核束,再使用0.5毫英寸厚的合金進行降速,最后將氘核能量降低到560keV,最大程度上還原了當時魯利希使用的 500keV 的氘核源。實驗團隊使用1.3cm 的氘代磷酸層作為靶,為防止核束加熱產生泡,專門為氘代磷酸液體搭建了一個循環泵。實驗采用飛行時間法(time-of-fight,TOF)直接對中子的能量進行測量。

圖4 復現實驗中明顯的中子峰。圖片來源:參考文獻[3]

通過對 TOF 數據的分析,研究團隊最終確認,實驗中產生了高能中子(14.6MeV中子)形成了異常顯著的峰,這表明在實驗中確實出現了次級反應——氘氚聚變。

另外,實驗專門測量了tD和dD(見注釋[1])的比例值是(4.2±0.5)×10^(-5),和魯利希在論文中推測的10^(-3)相差了兩個數量級。而在理論上,團隊編寫了一套蒙特卡洛計算機模擬程序,計算得到 tD/dD 值為(4.4±0.4)×10^(-5),與復現實驗的結果吻合得非常好。實驗和理論結果均表明魯利希在1938年論文中高估了相對概率的值。

瑕不掩瑜,復現實驗充分證明了:魯利希在1938年的論文中關于氘氚聚變“極其可能發生”的定性論斷是完全正確的。歷史為魯利希正名——他是第一位發現氘氚聚變的科學家。巧合的是,這篇實驗復現的論文發表在了《物理評論》上,和87年前魯利希發表的雜志是同一個(見注釋[2]),也算是某種意義上的致敬了。

阿瑟·魯利希的生平

隨著魯利希作為氘氚聚變的首位發現者被正名,這位物理學家的生平也得到了物理學界的關注。

阿瑟·魯利希1912年6月13日出生于密歇根州,高中在印第安納州韋恩堡市就讀,后進入密歇根大學,師從物理學家理查德·克萊恩(H. Richard Crane)。1938年1月他以論文“The Passage of Fast Electrons and Positrons Through Lead(快電子和正電子通過鉛的過程)”取得博士學位。博士畢業7個月后,那篇著名論文“Search for Gamma-Rays from the Deuteron-Deuteron Reaction”發表了(實名羨慕上世紀能先畢業再發論文的博士培養制度)。

博士畢業后的魯利希沒有選擇在學校從事科研工作,而是在政府部門和企業中奉獻了自己的一生。1940年,魯利希加入海軍研究實驗室(Naval Research Laboratory),次年轉入火箭探空研究部,擔任輻射分部與電子管組主任,該部門負責開發大氣探測火箭技術。魯利希以電器工程師的身份在海軍研究實驗室工作了15年,因此他在這個階段的研究大量涉密,鮮有成果公開發表。

值得一提的是,1951年,魯利希隨海軍實驗室團隊參與洛斯阿拉莫斯國家實驗室“溫室行動”核試驗。他領導的團隊負責放大器與傳輸線系統的診斷監測。這次核試驗讓這位首次觀測到氘氚聚變的學者,同時成為聚變等離子體燃燒的首批見證者之一。他推導的等離子體溫度計算公式通過中子能譜反推燃燒溫度,被沿用數十年。

1956年,魯利希加入Aeronutronic公司(這家公司后被福特收購并與飛歌合并),主管雷達電子實驗室,1960年開始擔任數學與計算部門經理,1961年晉升高級科學家。公司對這位精通德、法、俄三種外語的科學家評價頗高,稱他具備“至高職業操守與企業忠誠度”。

2003年魯利希逝于加州圣安娜,享年91歲。

當洛斯阿拉莫斯-杜克大學團隊復現魯利希當年的實驗時,他們聯系了魯利希的女兒薇薇安·蘭姆(Vivian Lamb)。恰巧,這位現居住北卡羅來納州的老人正為孫女整理家族史。聽到科研團隊征集自己父親的資料時,薇薇安主動聯系到了杜克大學,并慷慨分享了自己關于父親的記憶和一些珍貴的老照片。

圖5 阿瑟·魯利希在20世紀30年代的照片。圖片來源:參考文獻[3]

雖然說,由于種種原因,首次發現氘氚聚變的科學貢獻一度被淹沒在了歷史長河中,但如今物理學家撥開了迷霧,歸還了屬于魯利希的榮譽。這是對他最好的紀念,也是對他家人最好的安慰。當然,復原實驗的科學意義還在于,這項實驗是在低能環境下完成的,證明了人類在更有挑戰的低能環境中利用氘氚聚變的可能性。

注釋

[1] 在核物理和粒子物理實驗領域,用小寫字母表示入射束粒子,大寫字母表示靶粒子。因此這里tD表示氚核作為入射束轟擊氘核,dD表示入射束粒子和靶粒子都是氚核。

[2] 嚴格意義上說,1938年魯利希文章是發表在Phys. Rev上的,2025年的這篇文章發表在Phys. Rev. C上。這是因為在1970年,美國物理學會把Phys.Rev雜志按照領域拆分成了A、B、C、D四個子刊,其中Phys. Rev. C主要針對核物理領域。

作者簡介

一根弦,中關村文理學院非優秀畢業生。博士期間主業發展原子核集體激發態理論,副業打聽八卦新聞。因帝都房價高企加上錯信IT高薪傳聞,誤入碼農行列,逃離北京來到卷都杭州。除全職工作外,分別在知乎以“一根弦”和在B站以“一根弦肥二”的網名挖掘和寫作物理學家,并以此為樂。

特 別 提 示

1. 進入『返樸』微信公眾號底部菜單“精品專欄“,可查閱不同主題系列科普文章。

2. 『返樸』提供按月檢索文章功能。關注公眾號,回復四位數組成的年份+月份,如“1903”,可獲取2019年3月的文章索引,以此類推。

版權說明:歡迎個人轉發,任何形式的媒體或機構未經授權,不得轉載和摘編。轉載授權請在「返樸」微信公眾號內聯系后臺。

來源: 返樸

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

返樸

返樸