守護骨骼健康,享受品質生活—骨病健康系列科普之4:

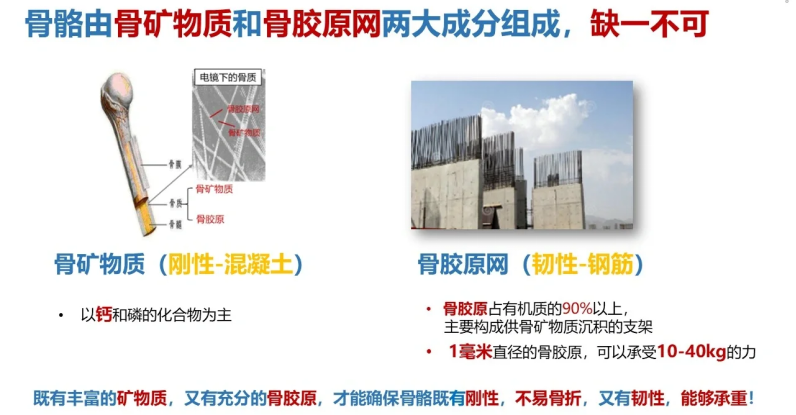

我們常把骨骼比作身體的“頂梁柱”,它支撐著我們的身體,保護著重要器官,儲存著礦物質,還參與造血。但骨骼并非一成不變,它其實是一座持續施工的“生命大廈”——舊骨不斷被吸收(破骨細胞作用),新骨持續在生成(成骨細胞作用),這個過程被稱為“骨代謝”。對于成年人而言,維持這座大廈的堅固與平衡至關重要,它直接影響著我們晚年的行動能力、生活質量和健康壽命。本文將系統介紹成年人骨骼保養的核心要點,助您構筑堅實的生命根基。

一、 基石:不可或缺的鈣與維生素D

鈣:骨骼的“核心建材”

作用:鈣是構成骨骼礦物質的主要成分(約99%的鈣儲存在骨骼中),賦予骨骼硬度和強度。

需求:中國營養學會推薦18-49歲成年人每日鈣攝入量為800mg;50歲及以上人群為1000mg(絕經后女性和老年人需要更多)[1]。孕期、哺乳期婦女需求更高。

來源:

最佳食物:奶及奶制品(牛奶、酸奶、奶酪)是首選,富含鈣且吸收率高。一盒250ml牛奶約含300mg鈣。

良好食物:深綠色葉菜(芥菜、莧菜、西蘭花)、豆制品(豆腐、豆干,特別是用鈣鹽點鹵的)、帶骨小魚小蝦(如蝦皮)、芝麻醬、堅果(如杏仁)。

選擇技巧:豆漿補鈣效果遠不如牛奶;豆腐中鈣含量取決于凝固劑的種類(鹵水豆腐含鈣量高于石膏豆腐)。

補充劑考慮:如膳食無法滿足需求(如乳糖不耐、素食者),可在醫生或營養師指導下選擇合適的鈣補充劑(如碳酸鈣、檸檬酸鈣)。鈣劑不宜空腹大量服用,需分次補充,單次不超過500mg吸收更佳[2]。過量補鈣可能增加腎結石、心血管疾病風險,切勿盲目。

維生素D:鈣的“黃金搭檔”

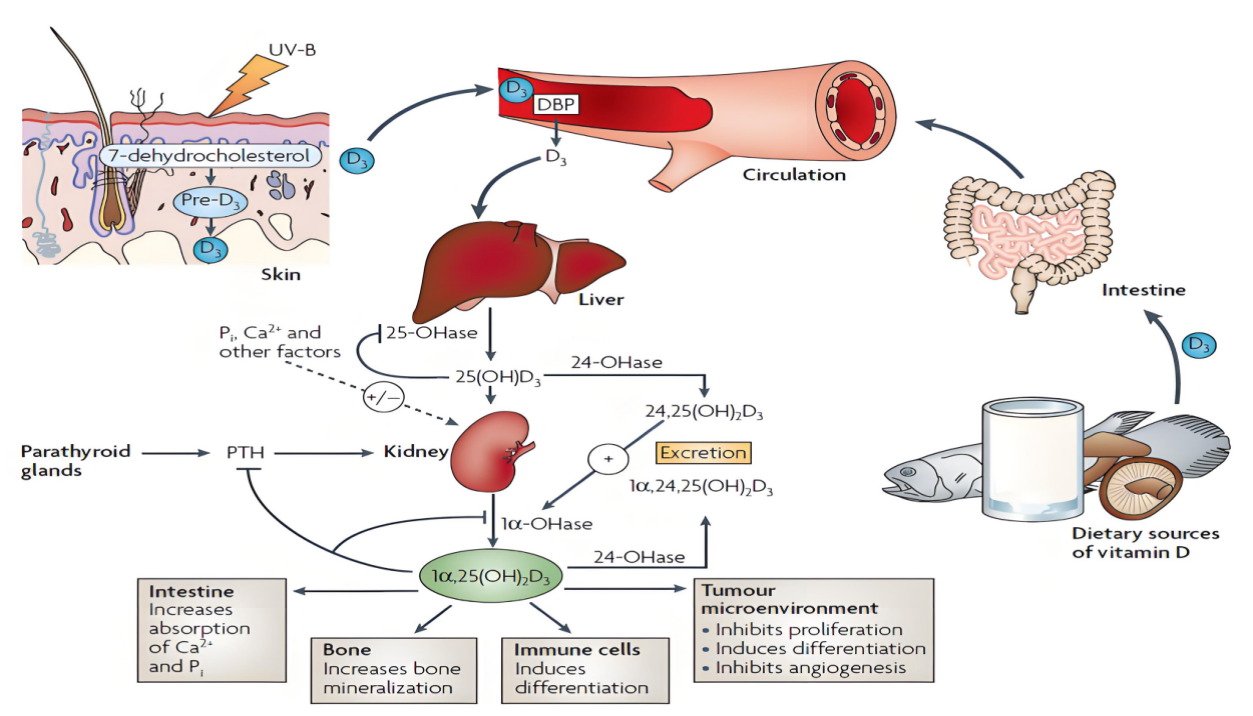

作用:維生素D在促進腸道鈣吸收方面具有不可替代的作用,沒有充足的維生素D,即使鈣攝入量充足,身體也難以有效利用。它還在骨骼礦化和肌肉功能中扮演重要角色。

需求:成人推薦每日攝入量為10μg(400 IU)。65歲以上及缺乏日照者推薦為15μg(600 IU)[1]。實際需求因人而異。

來源與獲取:

陽光合成:最主要來源!

皮膚暴露在紫外線下可合成維生素D。建議在春、夏、秋季,避開中午強光(上午10點前,下午4點后),露出臉、手臂等部位,每周進行2-3次,每次15-30分鐘的日曬(時長受膚色、緯度、季節、空氣污染影響)。“萬物生長靠太陽”,骨骼健康同樣如此。

食物來源:相對有限。富含維生素D的食物包括:高脂海魚(三文魚、金槍魚、沙丁魚)、魚肝油、蛋黃、少量添加維生素D的奶制品/谷物/果汁。

補充劑:因日照不足、皮膚合成能力下降(如老年人)、高緯度地區冬季等因素導致缺乏時,口服維生素D補充劑是必要手段。補充前建議檢測血清25(OH)D水平(評估維生素D營養狀態的金標準),在醫生指導下確定劑量[2]。

二、 強筋健骨:蛋白質與微量元素的協同支持

蛋白質:骨骼的“鋼筋骨架”

作用:骨骼基質中約50%的成分是蛋白質(主要是膠原蛋白),為礦物質沉積提供支撐網絡框架,維持骨骼韌性和強度。肌肉力量的維持也需要蛋白質,而肌肉力量對骨骼起到重要的保護作用。

需求:普通成人每日蛋白質推薦攝入量約為1.0克/公斤體重(如60kg成人需60g)。老年人、運動人群需求稍高。

來源:優質蛋白來源廣泛,包括魚、禽、肉、蛋、奶、豆制品、堅果等。保證均衡膳食通常能滿足需要。

重要的微量元素

鎂:參與骨礦物質代謝,有助于鈣的吸收和利用。食物來源:綠葉蔬菜、全谷物、堅果、豆類。

鉀:有利于減少尿鈣排出。食物來源:水果(香蕉、橙子等)、蔬菜(土豆、番茄等)、豆類。

維生素K:特別是維生素K2,能夠激活骨基質蛋白(如骨鈣素),幫助鈣“精準”沉積到骨骼中。食物來源:發酵食品(納豆含量極高)、綠葉蔬菜(菠菜、西蘭花)、乳制品。

鋅、銅、錳:是骨骼形成相關酶的重要輔助因子。食物來源:牡蠣、紅肉、全谷物、堅果、種子。

核心原則:這些元素的獲取,最有效、最安全的方式仍是均衡多樣的膳食。多吃蔬菜水果和全谷物至關重要。

三、 最強大的“塑骨師”:負重與抗阻運動

如果說營養是建筑材料,那么運動就是建造骨骼這座大廈的“工程師”。機械刺激(尤其是負重和肌肉收縮)是促進骨形成最強有力的信號!

原理:當骨骼承受壓力(如跑步跳躍時的沖擊力)或肌肉收縮牽拉骨骼(如舉重物),會刺激骨骼內的微小結構(骨小梁)做出適應性改變,增強成骨細胞活性,促使新骨沉積,從而提高骨密度和強度。“用進廢退”原則在骨骼上體現得淋漓盡致。

最佳運動類型:

負重運動:在對抗重力時進行的活動。快走、慢跑、爬樓梯、跳繩、徒步、跳舞、網球、羽毛球等。這些運動通過足部或下肢的沖擊力有效刺激下肢骨骼。

抗阻運動/力量訓練:通過克服外部阻力來增強肌肉力量和耐力的運動。舉啞鈴、使用彈力帶、器械訓練、俯臥撐、深蹲、弓步等。這些運動通過肌肉牽拉刺激附著部位的骨骼(尤其是脊柱、上肢),并有效提升整體肌肉力量,更好地保護關節和骨骼[3]。

平衡性與姿勢訓練:瑜伽、太極、單腳站立練習等。這些運動有助于改善平衡感、協調性和體態,顯著降低摔倒及骨折風險(尤其是對老年人至關重要)。

運動建議:

頻次與強度:每周至少進行3-5次中等強度(讓你呼吸加快、微出汗,能說話但無法唱歌)的負重或綜合運動,每次30分鐘以上。每周進行2-3次全身主要肌群的力量訓練。

關鍵:堅持與安全。循序漸進增加強度/負重。如果有關節炎、骨質疏松等基礎病,務必咨詢醫生或物理治療師,選擇適合的安全運動方式(如水中運動對關節更友好)。

避免誤區:單純的游泳、騎自行車對骨密度的提升效果弱于負重和抗阻運動,因為它們是非負重性運動(骨骼承受的機械壓力小),但它們對心血管和肌肉耐力很有益,可作為補充。

四、 遠離侵蝕:規避“骨殺手”

僅僅“添磚加瓦”還不夠,必須警惕那些悄悄偷走骨骼強度的“骨殺手”:

吸煙:煙草中的尼古丁等成分直接抑制成骨細胞活性,損害骨骼微循環,干擾雌激素代謝,全方位加速骨量流失。戒煙是保護骨骼最明智的選擇之一。

過量飲酒:長期大量飲酒(尤其烈性酒)會干擾鈣和維生素D的吸收與利用,損傷成骨細胞,增加摔倒風險。男性限每天酒精≤25克(相當于啤酒750ml,葡萄酒250ml,38°白酒75ml),女性減半,最好不喝。

過量咖啡因/碳酸飲料:咖啡和濃茶中的咖啡因雖不致密,但會增加尿鈣排出量(盡管量不大)。習慣性高攝入(每天>4杯)且鈣攝入不足時,可能對骨骼有潛在負面影響。適量飲用并注意補鈣即可。大量飲用含磷酸的碳酸飲料(如可樂)可能干擾鈣磷平衡,影響骨代謝。最好少喝或不喝甜飲料。

過量的鹽(鈉):高鹽飲食會增加尿鈣排泄。控制鹽分攝入(每日<5g),有利于鈣保留。

久坐不動: “缺乏運動”已被世界衛生組織列入全球主要死亡風險因素之一。長期靜止不動會使骨骼失去必要的刺激信號,骨形成減弱,骨流失加速。

某些藥物:長期(>3個月)大劑量使用糖皮質激素(如強的松、地塞米松)是導致藥物性骨質疏松的頭號元兇。其他如部分抗癲癇藥、甲狀腺素過量、質子泵抑制劑等也可能有影響。如需長期用藥,務必與醫生溝通骨骼保護方案。

五、 定期維護:了解你的骨骼狀態

如同車輛需要定期保養檢查,骨骼健康也需要關注“儀表盤”——骨密度檢測。

骨密度檢測(BMD):雙能X線吸收測定法(DXA)是目前診斷骨質疏松的“金標準”,安全、快速、無痛。它能精確測量腰椎和髖部等關鍵部位的骨密度。

誰需要做?

一般建議: 65歲以上女性;70歲以上男性。

提早篩查(無論性別年齡):

有脆性骨折史(如輕微跌倒就骨折);

長期使用激素類藥物(>3個月);

父母有髖部骨折史;

身高明顯變矮(>3cm);

存在已知導致骨量丟失的疾病(如類風濕關節炎、甲亢、腎病、吸收不良綜合癥);

存在高風險因素(如長期吸煙、大量飲酒、低體重)[2]。

檢測結果解讀:醫生會結合T值與Z值(與同性別年輕人或同齡人對比)評估您的骨密度水平,判斷是骨量正常、骨量減少(骨質減少)還是骨質疏松。

目的:早發現、早干預。骨質減少雖未達骨質疏松,但骨折風險已升高,是寶貴的干預窗口期!

六、 特殊人群關注要點

女性:雌激素對骨骼有強大保護作用。絕經是女性骨量快速流失的最大“分水嶺”。尤其需關注鈣、VD攝入和加強運動。絕經過渡期及絕經后女性應咨詢婦科或內分泌科醫生,評估是否需進行激素補充治療(HRT)或其他抗骨松藥物干預。

老年人:骨流失加速、跌倒風險增加是雙重威脅。

重點強調:

充足的蛋白質攝入(對抗肌少癥)。

堅持進行力所能及的負重和抗阻運動(如快走、靠墻蹲坐、使用彈力帶)。

極其重要的防摔措施:改善家居照明、清除地面障礙物、浴室加防滑墊扶手、穿合腳防滑鞋、積極治療影響視力和平衡的疾病(白內障、周圍神經病變等)、視情況使用拐杖等輔助器具。

定期進行骨密度檢測和跌倒風險評估。

已患骨質疏松或有骨折史者:在醫生指導下進行規范的藥物治療,并必須嚴格執行非藥物干預措施(營養+運動)以防止再次骨折。防止跌倒更是重中之重。

rId15骨骼健康并非一蹴而就,更非年老時才需關注。它是一個貫穿生命全程的長期工程。從成年早期開始,甚至更早,我們就應注重通過均衡營養(尤其鈣+VD)、科學運動(負重+力量)、規避風險因素(戒煙限酒限鹽防久坐)這三大支柱來奠定堅實基礎。定期(尤其是高風險人群)進行骨密度檢測,了解自身狀況。對于特殊人群如女性和老年人,采取更有針對性的防護措施。

投資骨骼健康,就是在投資未來數十年的獨立行走能力、生活自理能力和生命質量。從現在開始,把守護骨骼提上日程,讓我們都能昂首挺胸,步履穩健地邁向人生的每一個精彩階段!(圖片來自網絡,如有侵權,聯系刪除,致謝原作者)。

參考文獻:

中國營養學會.中國居民膳食營養素參考攝入量(2023版). 北京: 人民衛生出版社, 2023.

中華醫學會骨質疏松和骨礦鹽疾病分會.原發性骨質疏松癥診療指南(2022). 中華骨質疏松和骨礦鹽疾病雜志, 2022, 15(6): 573-611. (國內最權威的骨質疏松臨床診療規范)

American College of Sports Medicine (ACSM). ACSM Position Stand: Physical activity and bone health. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2004, 36(11): 1985-1996.

Weaver CM, Gordon CM, Janz KF, et al. The National Osteoporosis Foundation’s position statement on peak bone mass development and lifestyle factors: a systematic review and implementation recommendations. Osteoporos Int, 2016, 27(4): 1281-1386.

Institute of Medicine (US) Committee to Review Dietary Reference Intakes for Vitamin D and Calcium. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington (DC): National Academies Press (US); 2011.

World Health Organization (WHO). Assessment of fracture risk and its application to screening for postmenopausal osteoporosis: report of a WHO Study Group. WHO Technical Report Series, 843. Geneva: WHO, 1994.

來源: 徐斌醫師

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

徐斌醫師

徐斌醫師