一、基本概述

碳足跡(carbon footprint)是量化一項活動或產品在其生命周期內,直接或間接產生的溫室氣體排放總量的環境指標,溫室氣體主要包括二氧化碳、甲烷、一氧化二氮、氫氟碳化物等。通常以二氧化碳當量表示。

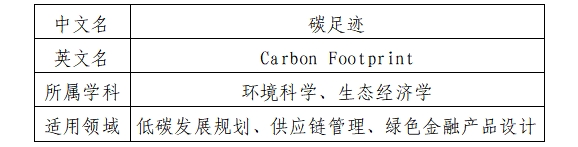

二、分類信息

三、詳細解釋

碳足跡的概念,起源于20世紀90年代由William Rees和Mathis Wackernagel在英屬哥倫比亞大學提出的“生態足跡(Ecological Footprint)”理論,指人類活動對地球生態系統的資源消耗和環境影響。最初,該理論是通過計算人類活動所需的生物生產性土地面積,來衡量人類資源消耗的可持續性。21世紀初,隨著氣候變化議題升溫,生態足跡中的碳排放維度被剝離并深化,形成獨立的“碳足跡”概念——即以二氧化碳當量計量特定實體(個人、產品、企業、國家)在給定周期內直接與間接溫室氣體排放總量。這一術語在大眾傳播中首次大規模流行,是在2005年前后由英國BP公司(英國石油公司)和廣告公司Ogilvy推廣的一場“碳足跡計算與減排”宣傳活動中開始被廣泛使用的。其外延逐步擴展:從早期聚焦二氧化碳,到涵蓋甲烷、氧化亞氮等《京都議定書》規定的6類氣體及蒙特利爾議定書管控氣體(共63種),并通過全球變暖潛勢(Global Warm-Ing Potential,GWP)折算為統一當量。(《京都議定書》全稱《聯合國氣候變化框架公約的京都議定書》是《聯合國氣候變化框架公約》的補充條款,其目標是“將大氣中的溫室氣體含量穩定在一個適當的水平,以保證生態系統的平滑適應、食物的安全生產和經濟的可持續發展。”)

碳足跡適用于各種主體,包括個人、群體、政府、企業、組織、產業部門等及其所從事的活動,也可用于衡量產品(包括商品和服務)的環境影響。它包括直接排放(例如制造業、供暖和交通運輸中化石燃料燃燒產生的排放)以及間接排放(即生產所消耗商品和服務相關電力所需的排放)。碳足跡通常以重量單位表示,如以每年排放的噸二氧化碳或以二氧化碳當量來衡量溫室氣體的總排放量。

最初的碳足跡僅包括二氧化碳的排放量,這是由于一些其他具有溫室效應的溫室氣體因數據可獲得性問題而難以量化。經過不斷演變發展,目前《京都議定書》規定了6類氣體(二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物、全氟碳化物、六氟化硫)及蒙特利爾議定書管控氣體,共六十余種。這些溫室氣體的來源包括:二氧化碳主要產生于化石燃料燃燒;甲烷源自煤礦及油氣田開采、垃圾填埋分解、農業及畜牧業;氧化亞氮主要來自化工生產、廢棄物及化石燃料燃燒;氫氟碳化物來自冷媒介、半導體制造業;全氟碳化物主要由于鋁生產及半導體刻蝕;六氟化硫源自鎂生產及高壓變電站。

碳足跡可以用來衡量人類活動對環境的影響,為個人和其他實體實現減排確定一個基準線。但“碳足跡”的定義目前還沒有統一,大致可以分為國家碳足跡、組織碳足跡、產品碳足跡、個人碳足跡四個層面。

依據《IPCC國家溫室氣體清單指南》(2006版及2019修訂版),國家碳足跡指“一國在特定時期內(通常為一年),由領土內所有排放源產生的溫室氣體排放總量,扣除森林等碳匯所吸收的部分后,最終以二氧化碳當量表示的凈排放量”。國家碳足跡包括所有為了滿足家庭消費、公共服務以及投資所排放的溫室氣體。

組織碳足跡是指對特定企業在運營活動中產生的溫室氣體排放總量的系統量化,以二氧化碳當量為計量單位。排放范圍是從溫室氣體協議(GHG Protocol)引用而來的,碳足跡的范圍一、范圍二和范圍三的定義如下,范圍一:直接溫室氣體排放,來自公司直接擁有或控制的排放源,例如燃料燃燒。范圍二:間接溫室氣體排放,來自公司購買的能源的生產,例如電力和熱力的使用。范圍三:所有其他間接溫室氣體排放,發生在公司價值鏈中的排放,包括供應鏈和產品使用階段的排放。這些范圍的劃分有助于企業識別排放來源,并制定有效的減排策略。此概念是為了定義一家企業該如何定義或對相關的溫室氣體排放負責。

產品碳足跡(Carbon Footprint of Product,CFP)是產品生命周期內產生的溫室氣體排放。一種產品的生命周期通常包括原料及能源開采運輸、產品生產、產品運輸儲存、產品分銷使用、廢棄物回收處理等環節,可以通俗地表述為“從搖籃到墳墓”的溫室氣體排放過程。產品碳足跡的量化需嚴格遵循生命周期評價標準(ISO 14040/44),分四步流程:目的與范圍界定、清單分析、影響評價、結果解釋。目前有多種針對產品碳足跡的計算方法,英國標準協會發起的《PAS 2050:2008商品和服務在生命周期內的溫室氣體排放評價規范》是全球首個產品碳足跡標準,《ISO 14067:2018溫室氣體 產品碳足跡 量化要求和指南》則是運用較為廣泛的國際標準。我國也已起草并實施了《GB/T 24067-2024溫室氣體 產品碳足跡 量化要求和指南》。

個人碳足跡是指一個人在日常生活中因能源消耗、出行方式、飲食習慣、消費行為和廢棄處理等活動所直接或間接產生的溫室氣體排放總量,通常以二氧化碳當量計量。它是衡量個人對氣候變化影響程度的重要指標。例如,頻繁乘坐飛機、開車、吃大量紅肉、使用高能耗家電或過度消費都會顯著增加個人碳足跡;而選擇步行、騎行或公共交通、使用節能設備、推行低碳飲食和綠色消費習慣,則可以有效減少碳排放。關注并努力降低個人碳足跡,不僅能幫助我們建立更可持續的生活方式,也是在全球應對氣候變化行動中,每個人力所能及的重要一步。

四、應用領域/前景

碳足跡作為衡量產品全生命周期碳排放的核心指標,在綠色轉型中具有重要應用價值,主要體現在:一是指導企業(組織)識別減排關鍵環節,優化生產工藝和供應鏈管理,推動供應鏈協同減排;二是助力企業(組織)應對國際貿易壁壘,如歐盟碳邊境調節機制下,獲得認證的產品可避免高額碳關稅;三是促進綠色消費,通過碳標簽引導消費者選擇低碳足跡的產品,使相關企業(組織)可獲取額外利潤等。

在應用場景方面,碳足跡已覆蓋制造業、服務業等多領域。汽車行業通過優化動力系統降低碳足跡;建筑業采用低碳建材實現綠色施工;物流行業通過路線優化和新能源車輛減少運輸排放;農業領域則聚焦于農產品全生命周期管理。

當前我國政策體系逐步完善,2024年工信部出臺《工業領域碳達峰碳中和標準體系建設指南》,明確建立200項以上碳達峰標準,到2030年形成較為完善的工業領域碳達峰碳中和標準體系。生態環境部、市場監管總局公布實施的《溫室氣體自愿減排交易管理辦法(試行)》,構建了全國碳市場基礎框架。當前政策重點聚焦標準體系構建、試點示范推廣及國際互認機制建設,為實現“雙碳”目標提供制度保障。

五、綠色應用難點

目前碳足跡領域依然面臨著部分亟待解決的問題:

其一是碳足跡的相關標準體系尚未完善,現有標準多為團體標準,核算邊界模糊、質量參差不齊,不利于碳足跡的精準量化,對產品而言不利于出口境外、對行業及組織而言面臨被多收取碳稅的可能;

其二是數據基礎薄弱,本土化數據匱乏且老舊,碳足跡量化依賴境外數據庫,既不能反映我國近年情況,還可能有數據泄露風險;

其三是市場機制建設滯后,管理制度尚未全國推行、激勵和獎懲制度不足,導致企業缺乏減排動力;

其四是國際話語權薄弱,由于前述原因,碳足跡結果難以獲得認證及國外認可,行業、組織僅能被動應對貿易壁壘。

本詞條貢獻者:

李? 中石化石油化工科學研究院有限公司工程師 副主任師

本詞條審核專家:

郭莘 中石化石油化工科學研究院有限公司高級專家 高級工程師

劉語 中國科學院工程熱物理研究所研究員

參考資料**:**

[1]Wiedmann, T. and Minx, J. (2008). A Definition of 'Carbon Footprint'. In: C. C. Pertsova, Ecological Economics Research Trends: Chapter 1, pp. 1-11, Nova Science Publishers, Hauppauge NY, USA

本文封面圖片來自版權圖庫,轉載使用可能引發版權糾紛

來源: 科普中國

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國

科普中國