每年夏季一到

“汛期”一詞就會頻繁地被提及

關于汛期

我們需要了解的內容很多

汛期有前汛期和后汛期之分

這個知識有點“冷”

01什么是汛期?汛期是指在一年中,江河、湖泊等水體因季節性降水或冰雪融化導致水位顯著上漲的時期。由于受太陽輻射、大氣環流等自然因素驅動,導致河流水位上漲,具有顯著的地域性和周期性特征。

02什么是前汛期?前汛期是季風氣候區特有的水文現象,特指每年雨季初期由冷暖空氣持續對峙引發的集中強降雨階段。在我國華南地區通常發生于4-6月(稱“龍舟水”),長江流域則表現為6-7月的梅雨期。其形成源于冬季風與夏季風的“拉鋸戰”:南下的冷空氣與北進的暖濕氣流在華南至江南一帶形成準靜止鋒,產生大范圍持續性降雨,過程平均持續5-7天。

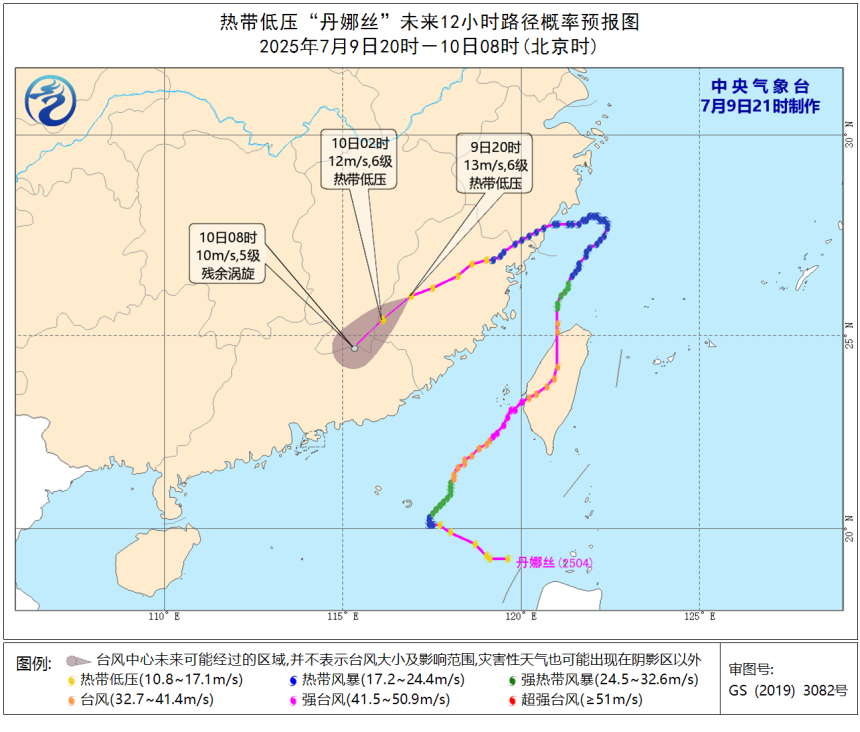

03什么是后汛期?后汛期是季風區雨季后期由熱帶天氣系統主導的強降水階段,主要發生在7-10月,華南及東部沿海最典型。其核心驅動力為熱帶氣旋(臺風)和季風槽:西太平洋高溫海水孕育臺風,攜帶巨量水汽登陸,配合地形抬升,可產生小時雨強超100毫米的極端降雨。

后汛期開始,臺風逐漸走到舞臺中央 圖源:中央氣象臺

04為何有前、后汛期之分?前、后汛期之分,源于季風氣候區降水系統的階段性演變:

大氣環流轉換:夏季副熱帶高壓季節性北跳,前汛期由冷暖空氣拉鋸形成的靜止鋒主導(如華南準靜止鋒),后汛期則轉為熱帶氣旋等暖區降水系統控制。

水汽通道切換:前汛期水汽主要來自南海,后汛期轉向西太平洋,導致降水性質從大范圍持續降雨變為局地短時暴雨。

熱力條件升級:隨著夏季地表持續增溫,后汛期大氣能量更充沛,易觸發強對流天氣,小時雨強可達前汛期的2-3倍。

災害特征差異:前汛期多引發流域性洪澇和地質災害,后汛期則伴隨臺風風暴潮、城市內澇等復合型災害。這種分期對防災決策具有關鍵意義,如華南將4-6月定為前汛期重點防御階段,7-9月則側重臺風應對。

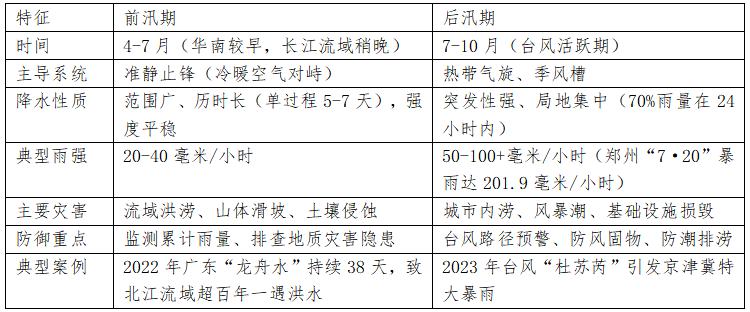

前汛期和后汛期的特點分別是什么?

圖源:作者自制

05后汛期防汛要點

◆實時關注臺風路徑、強度、影響范圍的最新預報預警信息,特別是登陸點、最大風圈半徑、強降雨落區預報。

◆全面檢查,加固或拆除廣告牌、霓虹燈、腳手架、塔吊、圍墻、臨時工棚、農業大棚、太陽能熱水器、空調外機等高空構筑物及易墜物。

◆出現臺風前,船只必須回港避風、錨固,人員上岸。

◆緊閉門窗,必要時用木板或膠帶加固玻璃,遠離迎風門窗。

◆重點防范低洼易澇區、地下空間(車庫、商場、地鐵)、下穿隧道。

◆提前檢查疏通排水管網,備好擋水板、沙袋。暴雨時避免進入地下空間,車輛勿停低洼處。

◆警惕山區性中小河流因短時強降雨引發的暴漲洪水,遠超警戒水位。

◆加強河道巡查,及時撤離河道內及沿岸危險區人員。

◆對地質災害隱患點、山洪災害危險區等危險區域人員,提前、果斷、徹底轉移安置到安全地帶。

7月8日,應對臺風“丹娜絲”,浙江省臺州市公安局交警支隊直屬二大隊院橋中隊民輔警在臺州市黃巖區院橋鎮一路段積水處執勤,確保道路暢通。圖源:新華社

◆重點做好孤寡老人、留守兒童、殘疾人、流浪人員等特殊群體的轉移幫扶工作。

◆雷雨大風時,遠離大樹、廣告牌、臨時搭建物,停止戶外高空、水上作業。

◆戶外遇雷雨,勿在空曠地持金屬物行走,尋找有防雷設施的建筑物躲避,勿靠近孤立高聳物體。

◆加強江河堤防、水庫大壩、尾礦庫的巡查排險力度,加密頻次,確保險情早發現、早處置。

◆強化供電、供水、供氣、通信等城市生命線工程設施的安全檢查和防護措施。

◆細化完善強降雨、大風天氣下的交通疏導、管制和應急搶險方案。地鐵、隧道等關鍵點需有強排水能力和封堵預案。

來源: 福建科普

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

福建省科學技術協會

福建省科學技術協會