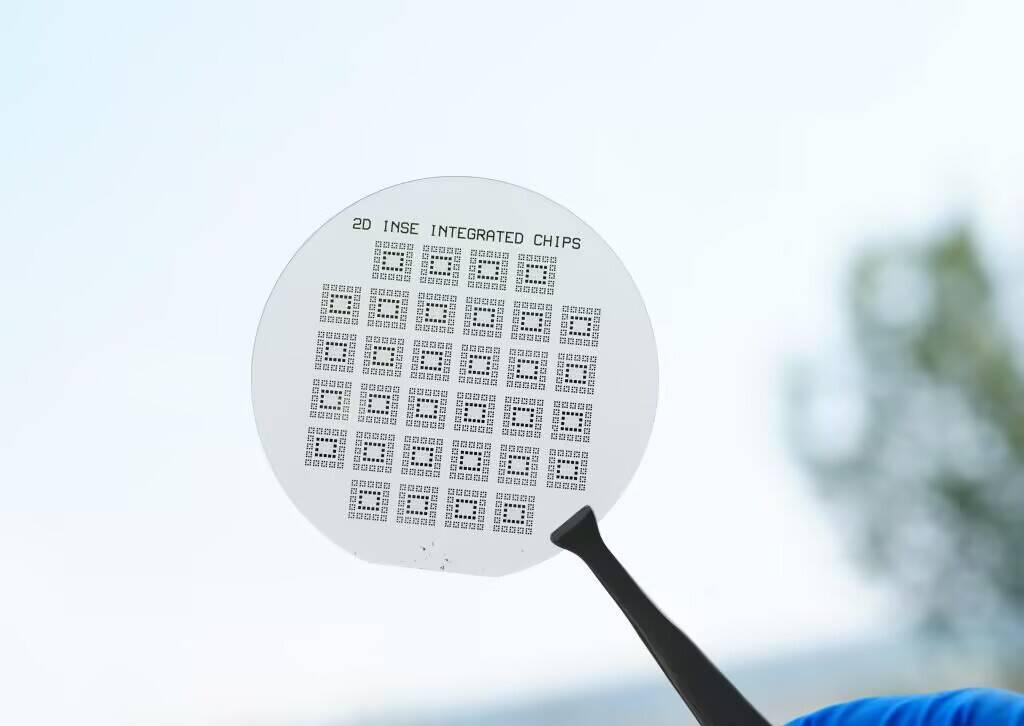

基于二維硒化銦半導體晶圓的集成晶體管陣列。圖片來自新華社

作者段躍初

朋友們,最近北大和人大的科研團隊搞出了個大突破,跟半導體有關,而且這突破可能會直接影響咱們未來用的手機、電腦,甚至整個電子行業的走向。別覺得這離咱們遠,其實這里面的門道拆開了說,還挺有意思的。

先從一個核心點說起,這次研究的主角叫“硒化銦”。可能有人聽著陌生,咱先給它畫個像:這是一種“層狀二維材料”,啥意思呢?就像一張張極薄的紙,能一層層疊起來,單張的厚度可能只有幾個原子那么厚。這種結構讓它天生就有“超能力”——電子在里面跑起來特別快,反應也極其靈敏。

咱們現在用的芯片,大多是硅做的。硅這東西靠譜了幾十年,但就像跑步到了極限,再想提速越來越難。而硒化銦不一樣,它的“電子遷移率”(簡單說就是電子跑得多快)比硅高得多,打個比方,要是硅里的電子是騎自行車,那硒化銦里的電子就是騎摩托,速度差著量級呢。這意味著用它做的芯片,處理數據能更快,功耗還能更低,這可是未來電子設備的核心追求。

光材料好還不夠,得能“量產”才行,這就說到第二個關鍵點:“晶圓級集成制造”。咱們平時說的芯片,都是從“晶圓”上切下來的,晶圓就像一塊大蛋糕,越大越規整,能切出來的芯片就越多,成本也越低。但硒化銦這材料嬌貴,想做出大尺寸、高質量的晶圓,難上加難。

以前科學家們最多也就做出小塊的硒化銦薄片,想鋪滿整個晶圓,要么材料不均勻,要么表面坑坑洼洼,根本沒法用。而這次北大和人大的團隊,硬是攻克了這個難題,在國際上第一次做出了“高質量”的硒化銦晶圓。啥叫高質量?就是整個晶圓上的硒化銦薄膜厚度均勻,沒有雜質,性能穩定,就像一塊完美的大蛋糕,每一口味道都一樣。

更厲害的是,他們在這晶圓上直接做出了“晶體管陣列”。晶體管是芯片的基本單位,相當于一個個開關, billions(十億)個開關協同工作,才能實現復雜的計算。這次做出來的晶體管,性能直接“碾壓”了目前最先進的3納米硅基芯片。3納米是什么概念?差不多是幾個原子并排的寬度,已經是硅基技術的極限了。而硒化銦晶體管在開關速度、能效比這些核心指標上都超過了它,這就好比用新材料造出了比F1賽車還快的車,而且還更省油。

說到這兒,可能有人會問:這東西到底能給咱們帶來啥?咱從幾個方面鋪開了說。

首先是“高性能計算”。現在咱們用電腦處理大數據、玩3A游戲,總覺得不夠快,或者電腦風扇呼呼轉、發燙厲害,這都是因為硅基芯片的性能快到頂了。要是換成硒化銦芯片,未來的電腦可能運算速度翻好幾倍,同時還更省電,筆記本電腦用一天不插電都有可能,服務器機房的能耗也能大大降低,這對環保和成本控制都是大好事。

然后是“柔性電子設備”。硒化銦是層狀材料,天生柔韌,能彎能折。想想看,以后的手機屏幕可能像紙一樣能卷起來放口袋里,智能手表的表帶本身就是屏幕,甚至衣服上都能印上電路,監測健康數據。這些現在還停留在概念階段的產品,有了這種材料,可能很快就能走進現實。

還有“物聯網設備”。現在家里的智能音箱、傳感器越來越多,這些設備大多靠電池供電,頻繁換電池很麻煩。硒化銦芯片功耗低,能讓這些設備的續航時間大幅延長,可能半年甚至一年才換一次電池,用起來會方便得多。而且它反應快,能更靈敏地處理信號,比如煙霧報警器能更早預警,智能家居的響應速度也會像人與人對話一樣即時。

當然了,好東西想普及,總得跨過幾道坎,這就是咱們要聊的挑戰。

第一個坎是“材料制備”。現在做出高質量的硒化銦晶圓,成本還比較高,工藝也復雜。就像剛開始做硅晶圓時,一塊小晶圓都貴得嚇人,后來技術成熟了才便宜下來。硒化銦要走通這條路,得找到更簡單、更低成本的量產方法,比如優化原材料配比,改進生長設備,讓它像硅一樣能大規模生產。

第二個坎是“兼容性”。現在的半導體工廠,從設備到工藝,都是為硅基芯片設計的。硒化銦要想大規模應用,不能讓工廠全部推倒重來,得能“融入”現有體系。比如,它的厚度、導電性要能和現有電路設計兼容,焊接、封裝這些環節也得適配,這需要科研人員和工廠一起琢磨,找到平衡點。

第三個坎是“可靠性”。芯片這東西,得經得住“折騰”——高低溫、潮濕、震動,用個幾年性能也不能衰減太多。硒化銦是新材料,長期使用下會不會氧化?層與層之間會不會松動?這些都需要長期測試和改進。就像新手機上市前要經過摔打、泡水測試,硒化銦芯片也得通過各種“酷刑”,才能真正放心用在產品里。

不過話說回來,這些挑戰都是技術發展中必然會遇到的,當年硅基芯片剛出來時,也被質疑過“不穩定”“成本高”,但現在不也成了整個電子行業的基石嗎?這次北大和人大的突破,最關鍵的意義在于“打開了一扇門”——它證明了二維材料不僅能在實驗室里做出小塊樣品,還能真正走向工業化,做出性能超越現有技術的器件。

這事兒對咱們國家來說,意義就更特殊了。這些年,咱們在半導體領域一直被“卡脖子”,核心技術受制于人。而硒化銦這種新材料,全世界都在同一起跑線,咱們這次率先實現晶圓級集成,等于在新賽道上搶了個好位置。未來要是能在這上面持續突破,說不定能繞過傳統硅基技術的專利壁壘,走出一條自主可控的道路。

往遠了想,這可能只是一個開始。除了硒化銦,還有石墨烯、二硫化鉬等一大堆二維材料,都各有各的本事。這次的技術突破,相當于積累了一套“二維材料量產秘籍”,以后再研究其他材料,就能少走很多彎路。說不定再過十年,咱們用的手機芯片上,印著的就不是“硅”,而是“硒化銦”了。

總之,這事兒看著是個科研突破,其實離咱們的生活很近。它意味著更快的電腦、更耐用的手機、更酷炫的智能設備,更意味著咱們國家在科技領域又往前邁了堅實的一步。咱們就等著看,這小小的硒化銦,未來能掀起多大的波瀾吧!

來源: 科普文迅

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普文迅

科普文迅