2025 年 5 月 30 日,中國科學院院士、地質學家李四光的外孫女鄒宗平在 2025 科普中國說 530 科技工作者日特別場“跨越時光的科研接力”帶來演講《石跡耿千秋——李四光的故事》,與我們重溫李四光“努力向學,蔚為國用”的一生。

以下是鄒宗平的演講節選:

PART1 從“李仲揆”到“李四光”

1889 年 10 月 26 日,李四光出生在湖北黃岡一個普通的農村家庭,原名李仲揆。他的父親是位私塾先生,母親是農民。李四光小時候,家后山上有一塊十幾噸重的大石頭,他常常好奇這石頭是怎么來的,卻無人能給他滿意的答案。這種對自然現象的好奇,為他日后成為科學家埋下了種子。

在李四光 5 歲的時候,中國發生了一件影響他一生的大事——中日甲午海戰。李四光想,為什么中國會輸給日本呢?他認為,應該是中國的船不如日本的好,因為海軍打敗了嘛,于是他立志長大后要學造堅船利炮,讓中國強大起來。但后來他發現私塾的知識無法實現這個理想,聽說武昌有新學,便決定報考。

他獨自一人來到武昌,報考時因緊張把年齡寫在了姓名欄,想了一想,就添了幾筆,把“十”字改成了“李”,名字就變成了“李四”,可“李四”也不是個正經名字,怎么辦呢,他看見墻上有塊匾,上面寫著“光被四表”,他靈機一動,就摘了個“光”字放在后面,“李四光”這個名字也陪伴了他一生。

PART2 從“造堅船利炮”到“革命救國”,再到“科學救國”

15 歲時,李四光被官費送到日本留學,為了實現小時候造堅船利炮的夢想,他報考了大阪高等工業學校的船舶制造專業。

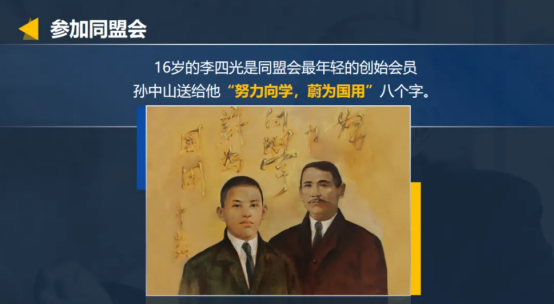

但在日本,他接觸到了很多革命學生,還認識了孫中山。他逐漸認識到,中國之所以總受列強欺負,最主要的原因是清政府的腐朽。要想讓中國強大起來,推翻清政府才是首要任務。于是,他積極參加革命活動,成為了同盟會最年輕的創始會員。孫中山曾送給他八個字:“努力向學,蔚為國用”,李四光用一生踐行了這八個字。

圖片來源于鄒宗平PPT

1910 年,李四光從日本畢業回到武漢教書。1911 年,他參加了留學生的考試,獲得工科進士。同年秋天,武昌起義爆發,他立刻趕回參加起義,由于他在武昌起義中的卓越表現,武昌起義成功之后,他被高票推選為湖北省實業司司長,那一年他 23 歲。

本以為終于可以實現實業救國的夢想,但很快李四光發現官場依然腐敗,加上袁世凱篡奪革命成果,他感到憤怒和迷茫。這時候,湖北都督黎元洪提出給留學生獎學金讓他們繼續深造,李四光決定再去英國留學,選擇了科學救國的道路。

在英國,李四光不再學造船,因為他回國以后發現,中國當時根本沒有造船的鋼鐵,所以他選擇了采礦專業。后來又發現中國缺乏地質知識,采不出礦來,便改學地質。開始學習地質后,他逐漸意識到,地質學在當時不是一個完整的科學,只是一個很純粹的描述型的學科,要想讓地質科學發展,就一定要把它從定性走向定量,于是又學習了物理學和高等數學,還自學了德文和法文。他非常勤奮,付出了比別人多幾倍的努力,取得了優異的成績。

1920 年,李四光回國途中,接受了法國巴黎留法勤工儉學的中國學生邀請,為他們做了一個關于能源的報告,在這個報告里,他提出人類要想持續發展,一定要盡早地發現諸如原子能、潮汐能、太陽能和地熱能這樣的新型能源來替代化石燃料。

回國后,他接受了北京大學校長蔡元培的邀請,到北大教書。他教出的學生中,有二十幾位成為中國科學院院士。他在北大期間,開始了對地質科學的研究,創建了地質力學理論,發現了中國第四紀冰川,還對古生物圖片科進行了研究。

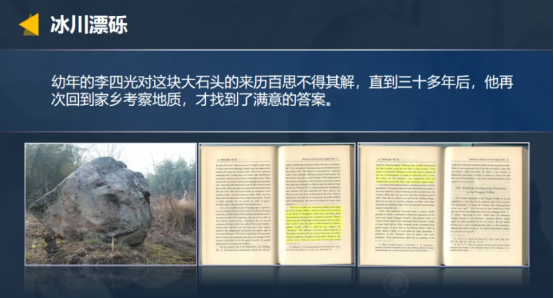

那塊曾經啟迪他的家鄉的石頭,他學成后回到家鄉對其做了仔細的考察,認為這塊巖石的巖性在湖北是沒有的,最近的地方是在秦嶺。從秦嶺到湖北上千公里,這個石頭怎么來的呢?唯一的解釋是它是被冰給馱來的——中國的第四紀冰川,所以我們叫它冰川漂礫。

圖片來源于鄒宗平PPT

PART3 李四光的重要貢獻

作為一名地質構造學家,李四光對地質科學的最大貢獻是創建了地質力學理論。他從力學的角度出發,深入研究地球上的構造現象。李四光的這一理論創新,使他成為中國科學家中第一位以創造性思想登上世界科學論壇、參與探討重大地質理論問題的人。

1939 年,李四光在英國出版了一本名為《中國地質學》的著作,這是中國人首次撰寫的系統介紹中國地質學的書籍。在書中講述中國地勢的部分,他選擇了從青藏高原入手。后來有人寫信問他,為什么不像其他人那樣從黃河流域或中原地區開始講起,而是選擇青藏高原呢?李四光回答說,因為西方很多人對西藏的歸屬存在非常錯誤的認識,所以他特意在書中強調,西藏自古以來就是中國的領土。此外,青藏高原作為地球上最年輕的山脈,本身就具有極高的地質學價值,值得放在首位來介紹。

李四光非常關心中國地質科學的整體發展。1922 年,丁文江、翁文灝、章鴻釗、李四光共同發起創建了中國地質學會。中國地質學會的成立,大大推動了當時在中國地質科學的發展。

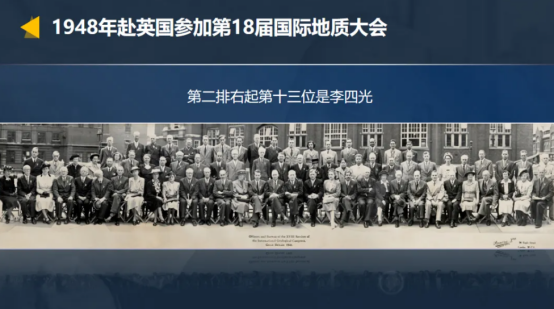

1948 年,他代表中國地質學會到英國參加第 18 屆地質大會,是當時唯一的亞洲面孔。地質大會結束后,他聽說國民黨政府要求地質研究所搬到廣州,他兩次寫信勸說留在南京。新中國成立后,地質研究所完整保留下來,李四光也回到了祖國。

圖片來源于鄒宗平PPT

回國后,李四光原本想繼續從事地質研究。但受中央領導委托,為了新中國的建設需要,他擔任了第一任地質部部長。

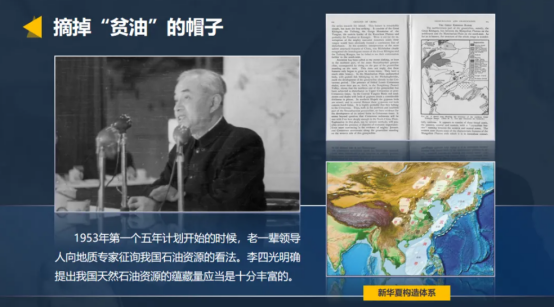

20 世紀 50 年代,科學界普遍認為中國是貧油國。1953 年第一個“五年計劃”啟動時,石油勘探與開發成了國家建設的難題。當時眾多地質專家均持謹慎態度,唯有李四光憑借多年對中國地質構造的研究,明確表示中國不僅有油,且油氣資源豐富,但需立即開展大規模石油普查。

從 1953 年至 1959 年,經過 6 年艱苦努力,終于在松遼平原成功打出第一口噴油井,證實了中國的大油田儲量。大慶會戰勝利之后,一系列的油田連續突破,迅速解決了中國石油自給問題。

圖片來源于鄒宗平PPT

李四光還非常關心中國的原子能事業。解放后,為了打破帝國主義的核壟斷,迫切需要造原子彈。造原子彈的第一件事就是要找到放射性礦物。1956 年,地質工作者們在廣西找到了第一塊有放射性的礦,從這塊礦石開始,中國的核工業有了一個很大的發展。

他晚年還致力于開發地熱,早在 1920 年的報告里,李四光就提出煤炭是寶貴的化工材料,不應隨意燃燒,而應先開發地熱等新能源。

1969 年,他寫了一本科普著作《天文 地質 古生物》,雖然這是一本科普著作,但在這本書里,他已經闡述了系統科學的想法,認為不僅僅是地質學、古生物學,天文學也應該放到地質的領域里,因為地球是太陽系中的一個星球,要想把地球研究明白,不可能不研究太陽系其他星球。

李四光還創作了中國人第一首小提琴曲,雖然他并非音樂家,但他的才華橫溢。

李四光的愛國、求實、創新、育人、奉獻的科學精神,激勵了一代又一代的科學工作者。他用一生踐行了孫中山先生的“努力向學,蔚為國用”,也用他的故事告訴我們:用創造的精神和科學的方法,去求人生的出路。

策劃制作:

作者丨鄒宗平 中國科學院院士、地質學家李四光外孫女

責編丨楊雅萍

審校丨徐來、林林

來源: 科普中國說

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國說

科普中國說