青銅淬煉的戰爭匠藝

器以載道,物見興衰。

一把鍍鉻青銅劍埋藏2400年仍寒光凜冽,一件竹笥深藏船棺跨越2200年不腐——這些并非神話,而是巴文化遺址考古的發掘成果。

以器物為鑰,打開了巴人“尚武重巫”“因鹽而興”的文明之門。

一起看見巴人“尚武”精神下的匠心~

<01>

青銅柳葉劍

超前的不銹“黑科技”

戰國·青銅柳葉劍

圖源|今日重慶涪陵區博物館

柳葉劍作為巴式青銅兵器中最具特征性的器物之一,在戰國時期的巴人墓葬中有大量出土,是古代巴族英武善戰民族精神的象征。上面這柄青銅柳葉劍,通長58.3厘米,通寬5.3厘米,是目前發現的最長的一柄柳葉劍,屬于國家一級文物。

這柄青銅柳葉劍采用了鍍鉻工藝,迄今還沒有多少銹跡,非常難得。劍身鍍鉻需將鉻礦石研磨至粉末,再以高溫熔覆于青銅表面,鉻的穩定性好,是其保存完整的一個重要原因,也體現出巴人對金屬性能的極致掌握。而且劍身通飾虎斑紋,劍縱的血槽部位布滿了如梅花般的精美紋飾,制作非常精良。

其他類型的柳葉形青銅劍

大約在商代晚期,這種劍就已經出現了,只是劍體扁薄、短小,質地較差,長度在20厘米左右。年代越晚,劍的質地越精美,劍體也愈加厚重而長,是巴人獨有的一種銳利刺殺兵器。

春秋戰國時期巴文化的柳葉形劍,是其最富特色的兵器之一,同時由于其獨特的處理工藝并鑄有豐富多樣的“巴蜀符號”,對巴文化銅器和巴歷史的研究都具有重要的價值。

柳葉劍屬扁莖劍的一種。均為青銅鑄制,工藝比較精良。由劍身和劍莖兩部分組成。劍身刃部從后向前逐漸收聚形成前鋒,兩刃有鍔(刃緣),劍有中脊,兩緣有血槽。不少劍身多有所謂“虎皮斑紋”,具有防銹蝕的功能。劍身兩面裝飾通常有別,最常見的主題符號是一面為虎紋,另一面為手心紋。

<02>

成人-兒童雙甲胄

深入血脈的尚武裝備

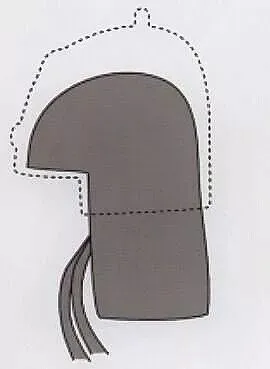

成人與兒童的甲胄

圖源|重慶日報渝中發布

“甲胄”一詞是我國古代防護裝具的統稱,“胄”即頭盔,又稱兜鍪、頭鍪、盔等。上面的銅胄(頭甲)分成人、兒童兩套,甲胄內襯皮質,外覆青銅片,兼具防護性與儀式感,證實巴人尚武精神從幼年起植入,可謂深入血脈。

人類在很早就開始學會借用外物來保護自己的身體,但原始的甲胄比較簡陋,或許是在身上纏一些樹皮、藤條,或把堅韌的獸皮披在身上,后來逐漸學會把藤條編成藤甲、藤盔,將獸皮裁制成皮甲胄。不過這些材料大都容易腐朽,在考古發掘中已很難找到原始的甲胄遺跡。

20世紀初臺灣蘭嶼耶美人的藤甲、藤盔、藤盾

圖源|重慶考古

后來隨著社會生產力不斷進步,商周時期,青銅鑄造業已經發展到較高的水平。由于戰爭的頻繁性和殘酷性不斷升級,對兵器的要求也越來越高,除了兵器的不斷革新,作為防護裝具的甲胄也愈發受到重視,人們甚至為戰馬也披甲戴胄。

銅胄示意圖

圖源|重慶考古

鐵器時代在戰國時期正式到來,兵器及防護裝備的變革勢不可擋。技術更為先進、質地更為堅固輕便的鐵制鎧甲和兜鍪取代笨重的銅甲胄成為歷史發展的必然選擇,輝煌一時的銅甲胄也因此逐漸淡出了歷史舞臺。

END

資料來源:重慶科技報《戰國秦漢時期“重慶人”的生活》、重慶考古《王于興師,修我甲兵——先秦時期的甲胄與小田溪墓群出土的銅胄》、重慶市文化遺產研究院《巴文化考古新發現》、光明日報《尋找失落的巴文明》、新華網《長江文明考古新發現》系列報道

圖片來源:重慶考古、重慶日報、渝中發布、今日重慶、涪陵區博物館

供稿單位:重慶市九龍坡區文物管理所

審核專家:李小英

聲明:除原創內容及特別說明之外,部分圖片來源網絡,非商業用途,僅作為科普傳播素材,版權歸原作者所有,若有侵權,請聯系刪除。

來源: 重慶市科學技術協會

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

重慶市科學技術協會

重慶市科學技術協會