人工智能(AI)推動視頻生成技術又邁出新的一步。一條發布在社交媒體平臺X上的AI視頻里,角色集體開口戲謔道:“我們不過是0和1的排列組合?醒醒吧,伙計。”

讓他們“開口說話”的是美國搜索引擎公司谷歌在今年5月發布的視頻生成模型Veo 3,其最大的特點是在視頻中融合音頻,直接生成話語流暢、口型自然的人物,且自帶符合場景特征的音效。而此之前,AI視頻一直是默片,需要后期配音,再借助工具讓角色嘴唇動作看起來合理。

2022年以來,以ChatGPT聊天機器人程序為代表的生成式人工智能引發關注,行業像被按下了快進鍵,幾乎每個月都有AI熱點出現。相比之下,視頻生成技術在最初一段時間里不溫不火。不過,歷經近3年的發展,AI視頻已逐漸從最初類似PPT、動圖的形態,進化至直接產出主體和場景一致的視頻。基座模型能力迭代,帶來了畫質、流暢度、真實感的提升,影響面不斷擴展、滲透性不斷增強。

快手旗下視頻生成AI產品可靈打造的全球首支用戶共創AI創意短片,亮相香港銅鑼灣SOGO(受訪者供圖)

如今,學界、業界已在眺望AI視頻迎來“技術奇點”的時刻。我們該如何理解視頻生成模型的核心突破意義?它又會給生產生活帶來什么影響?

忽如一夜春風來

2023年初,AI生成視頻與生成圖像,幾乎在同一時期進入公眾視野——英國人工智能公司Stability.ai的“穩定擴散”模型(Stable Diffusion)帶火了“文生圖”,美國人工智能公司Runway的視頻生成模型“Gen-1”則是激起了“人人都能制作電影大片”的無限遐想。

彼時,“穩定擴散”模型用時數月,讓AI生成的圖像幾近照片級真實。Runway創始人不由興奮:“我們已經看到了圖像生成模型的爆發,相信2023年將會是視頻之年。”

然而,圖像生成模型的成功并沒能引發AI生成視頻技術的同步成熟。

第27屆上海國際電影節,快手旗下視頻生成產品可靈展示AI生成的動畫作品(受訪者供圖)

起初,AI視頻主要分為兩條技術路徑:或是與“文生圖”的技術一脈相承,著重“還原呈現”,打上擴散模型(Diffusion Model)的烙印;或是沿用ChatGPT的技術脈絡,采用自回歸模型(Autoregressive model)方法,講究“邏輯推理”,靠大參數、大數據,從零開始構建模型體系。

“走純粹的自回歸路徑,至今尚未出現很好的產品。”浙江大學藝術與考古學院副教授沈華清說。同時,他認為更普遍的擴散模型“缺陷也明顯”。

這位自稱“無門無派、興趣廣泛的教書先生”,2006年起接觸AI,生成圖片、創作視頻,19年間從“好奇嘗鮮”變成“深度沉迷”。沈華清類比幀動畫原理,向記者解釋擴散模型的技術難點:“按最低的24fps(幀/秒)算,5秒的視頻需要120張圖。每張圖間都要保持相互的人物一致、動作連貫,連光影的斑駁細節都不能穿幫——這相當于讓120位畫家同時畫同一幅畫,每一幅每一筆都要嚴絲合縫。”

的確,靜態圖像生成只需解決“是什么”的問題。視頻卻要在此基礎上,在回答“如何變化”命題的同時,保證主體是統一的、運動是符合常識的。人們發現,2023年底美國人工智能初創公司“米德朱尼”(Midjourney)同名的“文生圖”工具已經能生成以假亂真的圖像,同期美國AI初創公司Pika labs發布的AI視頻產品Pika 1.0還局限在風格特定的3秒片段上。

沈華清回憶起那段使用經歷,即便先用“文生圖”模型生成了不錯的分鏡圖,再通過“圖生視頻”模型拼接成片,但在最終呈現的幾秒視頻里,人物總是畸形、畫面常有畸變,“這哪是人在動,分明是算法在抽搐,看得人脊背發涼”。

生成視頻技術始終“小步快走”,沒有根本性的突破。就在大家快失去耐心時,時間來到2024年2月:美國開放人工智能研究中心(OpenAI)繼ChatGPT后,再發布“文生視頻”模型Sora。

這一全新模型用ChatGPT背后的神經網絡架構(Transformer)替換傳統擴散模型中的卷積U-Net網絡,迭代出一條新的DiT(Diffusion Transformer)路徑,如此,Sora可以精準根據文本指令,生成最長為1分鐘的高清視頻,畫面逼真、絲滑連貫。

業內直言:“AI視頻的‘GPT時刻’,來了。”

忽如一夜春風來。眼下,騰訊“混元”、華為“諾亞”......各家廠商謀局落子,可謂“神仙打架”。其中,又以擁有海量視頻數據的字節跳動、快手增勢最為迅猛,其分別在2024年3月、6月推出的即夢和可靈,迅速躋身AI視頻產品的第一梯隊。

一位技術人員笑稱,這條DiT新路徑似乎達成了一個“成年”模型的“既要又要”——用大語言模型里學到的世界知識來幫助生成視覺世界。“視頻就這樣成了從大模型根上生長出來的一項功能,上升軌跡飛快。”

歷經發展,AI創作者羅翀用可靈AI等工具制作的AI非遺文化主題片《瓷韻》人物逼真(受訪者供圖)

但即便是Sora問世一年后的今天,一鍵“文生視頻”仍難有良品。“畢竟,語言是高度壓縮的信息。”沈華清說,一千個讀者眼中尚且有一千個哈姆雷特,將抽象文字直接轉為具體的時空連續體,這對算力和工程化的要求實在太高,“不是誰都能做的,也不是在短時間內就能做好的。”

是助手,更是共創者

AI技術的革新令人振奮,但技術終歸要落地產業,才能產生價值。

一位技術人員告訴記者,不同于此前大模型簡單直接的“文本輸入-文本輸出”交互邏輯,視頻生成技術因視覺模態的復雜性,用起來要棘手得多。而“能用”與“好用”之間,又橫亙著訓練數據、算力、成本控制等多重障礙。

眼下,單個的AI視頻生成工具還處在“宣傳視頻都很好,但實際一點都不好用”的階段。

“套用多種工具很有必要。”中國傳媒大學導演系科班出身的羅翀,拍過豆瓣8.3分傳記式宣傳片、拿過中國紀錄片學院獎……今年年初,他從杭州某大廠離開,轉型自由AI導演。在制作多個商片的過程中,他迅速摸到了生成視頻的一條路子。

AI創作者羅翀用可靈AI等工具制作的AI非遺文化主題片《瓷韻》,瓷器上的花紋細膩(受訪者供圖)

羅翀介紹,不同視頻生成模型有不同的優缺點,比如快手的可靈強于對多鏡頭、物理規律的理解;美國人工智能公司Runway的模型性價比更高,生成速度更快。

但畢竟AI生成如同“抽卡”,他告訴記者,即便套用了多個AI視頻產品不斷打磨、篩選,得到了比較滿意的結果,還是需要借助PS等編輯軟件再進行微調。“不過,最后成品完全可以和傳統商片掰掰手腕。”

“雖然缺少故事線,但未來,意識流的賽博視頻或將成為一個門類。”羅翀說,自己仿佛遇見了共創者,“我負責想象、嘗試,AI負責調整、展現,降本增效的同時,極大地拓寬創作的自由度。”

AI創作者羅翀用可靈AI等工具,制作了國漫風詩詞文化片《詩韻》(受訪者供圖)

院線影視講究起承轉合、質量要求更高。AI離這個目標仿佛還遠,但在浙江,AI好像又很近。一家老牌影視企業,便提供了可供分析的落地樣本。

第27屆上海國際電影節啟幕前夕,浙江博采傳媒有限公司一條3分鐘創意短片《兩代悟空對戰》,在B站傳播量近百萬。網友紛紛贊嘆所用技術之精妙——無論是六小齡童飾演的86版美猴王,還是網游《黑神話:悟空》的天命人,“大圣風采依舊”。

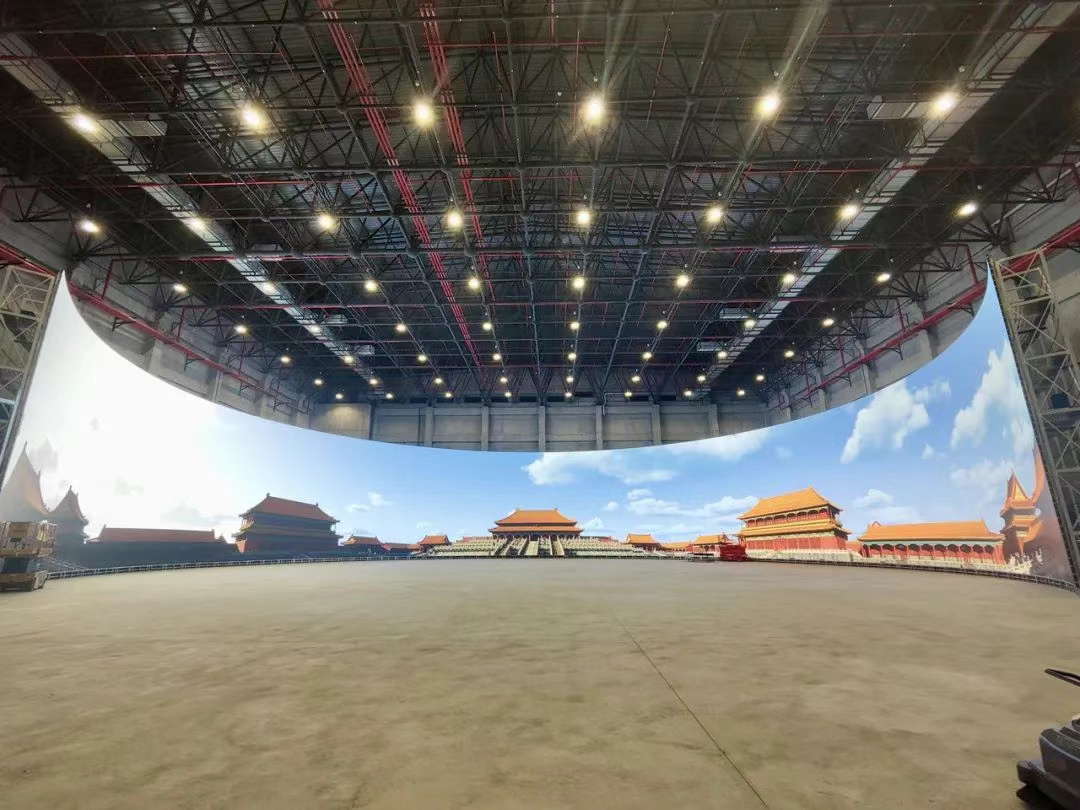

記者也去湊了個熱鬧。湖州市德清縣博采AI虛擬影視基地,導演的監視器中,兩代悟空對戰正酣,遠處宮殿群光影流動。但現場,只有兩位動捕老師,拿著特殊棍棒,在一塊“空地”“打”得激烈,無論是角色樣貌、服飾,還是建筑、云霧,都是LED顯示屏“附上”的畫面。工作人員用鼠標一點,上天入地,切換只在分秒間,演員置身其中,畫面真假難辨。

博采AI虛擬影視基地影棚內,虛實結合拍攝(受訪者供圖)

“單靠AI,肯定跑不出這樣的片子。”博采傳媒研發中心總監王偉東告訴記者,《兩代悟空對戰》融合了影視行業所用的4D掃描、Holo身體掃描、LED拍攝等技術,“我們稱之為‘虛擬制片’。”據他介紹,團隊專門開發了一套虛擬制片管理軟件Kmoke,融合各類AI工具,“效率直接提高了3倍、成本起碼節省了三分之一。”

博采傳媒總裁辦項目統籌牛聰說,在電影創作中,相比導演和制片,AI其實是做好了一份助理的工作——通過AI實時預演,讓創意的好壞“盡在眼前”;傳統影視的各個環節也從“線性等待”轉為“動態協同”,無論是調整劇本還是場景,在AI的“協同”下,都更加高效。

湖州市德清縣博采AI虛擬影視基地,LED虛擬拍攝大屏(受訪者供圖)

“今年,我們引入AI大模型,繼續迭代一整套AI創作系統‘墨客’,實現連貫性的劇本創作,并產出精準可控的視頻。”牛聰坦言,針對現在AI視頻像素細節不夠的問題,“通過改進的AI增分技術,也實現從720p躍升為5K,直接達到電影放映級畫面質量。”

拉平起始點,重新競爭

美國開放人工智能研究中心(OpenAI)在一份技術報告中,對AI視頻的定義是“世界模擬器”。這個遠景表明,AI視頻有潛力成為一種通用人工智能,理解世界、改變世界。

不可否認,這種顛覆性在技術細節中確有顯露。有從業者根據Sora產品表現出的不錯的“3D一致性”,推測它或許能通過參數的再疊加,沖破智能閾值,觸摸到對世界完整理解和創造的邊界。

“大力出奇跡”真能無往不利?學界對此的質疑聲也不少。

北京通用人工智能研究院院長朱松純曾明確:過去,“大數據+大算力+大模型”的思維定式,過度簡化了通用人工智能的復雜性。美國互聯網公司Meta(原Facebook)人工智能研究負責人楊樂昆更是直言:“生成式模型是建立世界模型的死胡同,通過生成像素來模擬世界的動作,既浪費又注定失敗。”

實踐也證明,AI視頻實現如此“暴力美學”的代價極高:運行一個動輒超百億參數規模的視頻生成模型,尖端顯卡要“跑”數十秒甚至數分鐘,才能制作一個一分鐘、分辨率高達1080p的視頻,算力成本高昂得驚人。

不可忽視的還有生成式人工智能的固有癥結——“幻覺”。從“0.8<0.09”的數學對答,到四條腿的螞蟻圖,再到在跑步機上倒著跑的人,AI擅長計算卻拙于糾錯,因為它沒有自主意識,對現實世界“知之甚少”。北京大學新聞與傳播學院教授胡泳坦言,幻覺或許會在技術的迭代中減少,但永遠無法徹底修復,失敗風險始終存在。

技術障礙外,高質量訓練數據又從何而來?一如ChatGPT問世引發的深度造假、版權侵權、隱藏偏見等法律倫理爭議,AI視頻同樣繞不開這些熟悉而嚴重的“老問題”。

但不可否認,AI視頻正加速被市場接納,其價值與影響力持續攀升。《2025中國廣告主營銷趨勢調查報告》顯示:今年4月,超50%的廣告主已將生成式AI納入創意生產,AI營銷內容占比超過10%。

也是在4月,美國電影藝術與科學學院宣布,2026年第98屆奧斯卡金像獎將正式允許AI參與創作的電影參評,這標志著AI正式進入主流評價體系。但評審標準中,“將綜合考慮人類創作者在創意創作過程中所發揮的核心作用,來決定最終的獲獎者”的微妙表述,也暗示著人類藝術本質的不可替代性。

AI視頻正處落地的“中場哨”階段。熱潮過后,玩家紛紛沉下心來,打磨產品的基礎能力、拓寬模型的適應邊界、重構與用戶的長期關系。

其中,可以確定的是,AI正成為創作的基底。正如快手聯合創始人程一笑將可靈定位為“更多行業創作的新基礎設施”,AI將拉平所有人的起始點。

采AI虛擬影視基地影棚內,如今已能通過技術快速呈現之前需要花重金制作的特效(受訪者供圖)

“我們不要放大AI的影響,也不要低估AI的長期影響。”5年前,沈華清選擇將AI帶入課堂,鼓勵學生借助工具嘗試不同風格的拓展、延伸、融合,從中吸取靈感。他認為,在這個技術愈發平權的時代,競爭已轉向快速捕捉創意并落地的原創能力,考驗的是使用者的積累——“擁有審美、分析、判斷能力,成為跨領域、跨學科的融合通才,是AI時代的新要求”。

延伸閱讀

那些用AI“拍”的影視劇

■ 嚴粒粒 整理

迅猛發展的AI技術,正在顛覆許多行業的格局,當然也包括影視業。從《2001太空漫游》中的“哈爾”到《流浪地球》的“莫斯”,我們發現,AI已然不是影視作品中的某一個角色形象,甚至一種輔助生產技術。它,正在成為熒幕畫面背后,那只游走在創作、拍攝、剪輯等產業全流程的“手”——

《烏鴉》 2022年,由愛爾蘭藝術家主導、使用OpenAI工具生成的短片《烏鴉》講述了一個舞者變烏鴉的故事,獲得戛納電影短片節最佳短片獎。盡管這一獎項不算特別權威,但該短片憑此獎,獲得角逐英國電影學院獎的資格。這給一些藝術創作者也帶來了“可能被AI替代”的焦慮。

《冰霜》 2023年,美國“路標”公司推出了世界上第一支影像完全由AI生成的故事短片,長度不到13分鐘。故事講述了一個全球極端氣候變遷背景下的災難片劇情。為了制作生成這部影片,該團隊運用了多項主流的AI生成技術,包括大語言模型協助制作腳本、利用圖像模型生成畫面、人臉圖像識別技術讓人物“活起來”,以及AI語音合成配音等。

**《中國神話》**2024年3月,國內首部AI全流程微短劇《中國神話》上線。該劇由央視頻、中央廣播電視總臺人工智能工作室聯合清華大學新聞與傳播學院元宇宙文化實驗室合作推出,其美術、分鏡、視頻、配音、配樂全部由AI完成。全劇共六集,分別為《補天》《逐日》《奔月》《填海》《治水》《嘗百草》,由一個個經典神話故事起筆,借助AI技術拓展人們對神話的常規想象,再通過經典意象和當下人類社會的深度鏈接,展現民族精神的時代回響。

**《三星堆:未來啟示錄》**2024年7月,由北京市廣電局指導,博納影業出品制作的AI全流程制作科幻短劇集《三星堆:未來啟示錄》上線,并同步亮相北京大運河博物館舉行的“探秘古蜀文明——三星堆與金沙”展覽。該短劇第一季共12集,每集時長3至4分鐘。故事放在了近未來,圍繞地球古文明遺跡的異變展開,講述了三股力量在數字重建的古蜀國中探尋解救文明危機的密鑰,并逐步揭開古蜀國神秘面紗的傳奇故事。從場景、人物到道具,劇集應用了十幾種最先進的AIGC視頻技術。

(作者系浙江日報記者)

來源: 浙江日報

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

浙江省科學技術協會

浙江省科學技術協會