水,是所有生命生存的重要資源,被認為是生命的源泉。水,在我們日常生活中隨處可見,不可或缺的同時也存在著潛在的危機一一溺水。溺水被定義為一種在液態介質中導致呼吸障礙的過程,簡單說就是因為水導致的窒息。據統計,全世界每年有45萬人死于溺水,其中過半數發生于15歲以下兒童,全球每90秒就有1人死于溺水,其中90%發生在中低收入國家(WHO 2024)。當一名兒童在水中掙扎超過60秒,腦損傷風險將驟增80%。在我國,溺水是15歲以下兒童意外傷害的首位死因,也是夏季意外傷害的重要原因。造成溺水的原因多種多樣,主要為環境、意外、個人和監管等原因。提高全民健康意識,有效預防溺水的發生,才是解決這一健康問題的最佳策略。故此,由中國研究型醫院學會心肺復蘇學專業委員會、中華醫學會災難醫學分會、中國健康管理協會健康文化委員會、中華醫學會科學普及分會、《醫學參考報》第一屆醫學科學普及工作專家委員會、《醫學參考報》心肺復蘇學專刊及全科醫學精準健康傳播專刊組成的公民生命健康科普系列指南編寫專家委員會,從公眾防控溺水出發,特發布《2025公民生命健康科普防控溺水指南》。

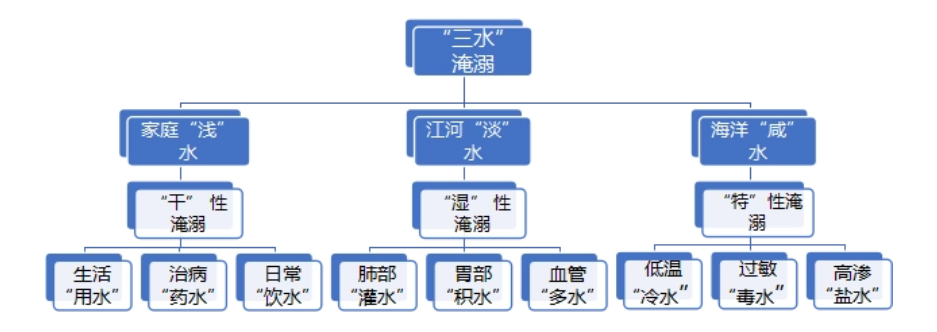

1.防控居家“淺水”干性淹溺

1.1 在溺水患者中,涉及深度較小的生活用水,引發機體應激反應所致的淹溺,俗稱為 “嗆死”。尸檢肺內多無水,醫學上常稱為“干性淹溺(dry drowning)”,或“干性溺水”。常見有:一是生活“用水”淹溺(居家的浴缸、廁所、水桶、魚缸等都可能是潛在的發生溺水的地方發生的意外);二是治病“藥水”淹溺(居家的患者在服藥過程中,因驚慌恐懼驟然寒冷等刺激發生的意外等);三是日常“飲水”淹溺(居家老人和兒童飲水過程中嗆咳出現的神經反射導致的喉頭痙攣和聲門關閉出現梗阻及窒息發生的意外)。

1.2 對于缺乏自我防護能力的嬰幼兒(特別是學步期兒童)和體弱易病的老年人,居家的浴缸、廁所、水桶、魚缸等都可能是潛在的發生溺水的地方。嬰幼兒5cm水深即可窒息(2024年國家傷害監測數據),老年人浴缸跌倒后溺水占居家事故的68%。保護老年人和兒童是預防居家溺水的重點。首先應該禁止學步期兒童進人浴室和廁所(或可將馬桶座圈上鎖),防止小兒靠近裝水的水桶、水盆、浴缸、魚缸等存在哪怕只是淺水的地方。對用浴缸洗浴或游戲的小兒應該保證時刻有人監管,且在伸手可及的距離范圍內。老年人長時間受熱會導致血壓下降、虛脫等急性心血管事件,應該避免長時間使用盆浴、沐浴。對有泳池、水上園林、魚池等設施的私家宅院或住宅小區,應該加建護欄設立、警示標識等安全措施,嚴禁兒童單獨在相關區域玩耍、停留。行走不便或自理能力較差的老年人應該減少獨自進入上述危險區域的機會。

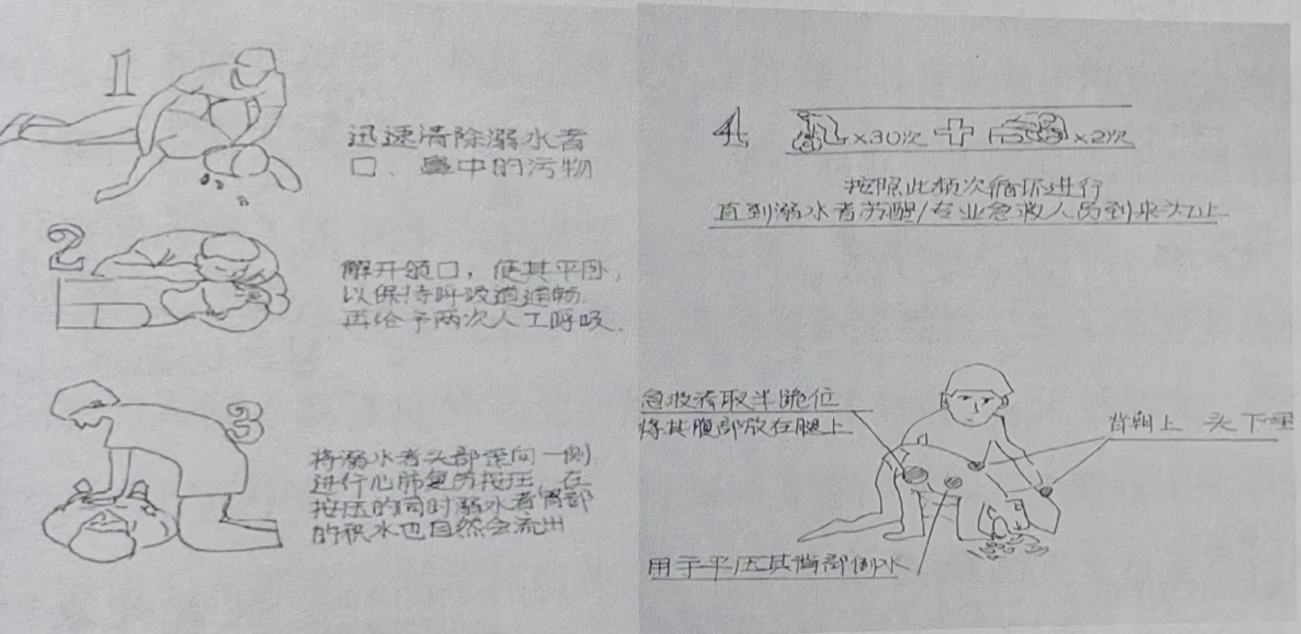

1.3 干性淹溺占溺亡病例的10%-20% ,其核心機制為喉痙攣致窒息;觸發因素有冷水刺激、驚恐反射致聲門關閉,呼吸道完全梗阻,肺內無水(尸檢僅10%肺內含水)。 高危場景有嬰幼兒浴缸(5cm水深可窒息)、老年人跌倒后浴盆溺水、癲癇患者飲水嗆咳。防控策略分為①兒童防護,禁止學步兒童單獨進入浴室(馬桶蓋加鎖),水桶/魚缸加蓋并遠離兒童活動區;浴缸洗澡時監護人需保持“一臂距離”,全程專注看護;②老年人及患者防護,避免長時間盆浴(防虛脫跌倒),浴室安裝防滑墊及扶手,癲癇、長QT綜合征患者避免獨自用水,飲水時采用防嗆咳杯具。③防救要點:立即解除窒息、開放氣道、人工呼吸、建立循環(若心臟呼吸驟停,采用胸外按壓與腹部提壓心肺復蘇,酌情使用體外除顫器AED)。

2.防控江河“淡水”濕性淹溺

2.1 在溺水患者中,涉及江河淡水大量進入相關臟器組織所致的淹溺,可稱為濕性淹溺。常見有:一是肺部“灌水”淹溺(溺水時間很長喉部肌肉松弛,水大量進入肺內以進行性呼吸窘迫和難治性低氧血癥,造成可能與溺水時水進入肺部出現的“病理性盥洗”有關);二是胃部“積水”淹溺(當發生淹溺時,大部分淹溺者在淹溺時發生掙扎和呼吸運動,隨著掙扎和缺氧,大量水被吞入胃內,吞水同時亦可有部分水被吸入或從胃內返流入氣道);三是血管“多水”淹溺(淡水進入血液循環,引起高血容量,從而稀釋血液,即低滲狀態——水電解質失衡等引發心臟驟停)。

2.2 淡水溺水多出現在江、河、湖泊、水塘以及游泳池等地方。南方地區濕潤多雨,江河密布,特別是水鄉地區更是四處澤國,加之氣候、環境和社會等復雜原因,極易發生溺水事故。因此,生活在南方之地,不論男女老幼,首先必須學會游泳并掌握水中安全和生存的技巧,有條件者應該接受心肺復蘇的培訓。其次,應該學會識別各種涉水安全的警示標志并主動關注氣象信息,糾正邊走路邊看手機等不良習慣,避免和減少各種原因導致的意外或自然災害落水。學齡兒童,特別是留守兒童每逢暑假時節,缺乏足夠的監管,最易發生溺水事故。學校和家長要對其進行涉水安全和水中生存技巧的強化教育,關鍵是促使社會能夠開放提供足夠且安全的游泳區域供其活動。青壯年不可高估個人游泳技能,應該避免在陌生或存在復雜條件(水草茂盛、水下渦流、亂流、深淺不明或其他明確警告標志等)的水域下水,禁止在淺水或危險水域跳水等危險行為。應該選擇在有救生員(經過培訓和認證的)的游泳池或溫泉進行活動、游玩,在水池中應該遠離排水口或排污管,尤其是頭發較長的女性。不會游泳的個人應該使用各種幫助漂浮的裝置(救生圈、救生衣等),避免單獨進人深水區域。禁止飲酒和服用藥物后游泳或監控兒童游泳。對患有癲癇、自閉癥的兒童以及長QT綜合征(游泳易觸發嚴重心律失常)等涉水高危疾病的個人,不建議進行游泳或涉水相關活動。

2.3 淡水(江、河、池)屬低滲液體 ,引發 “三重病理打擊”。肺泡塌陷:損傷肺泡上皮細胞,減少表面活性物質;血液稀釋:致低鈉/低氯血癥,紅細胞破裂致血管內溶血;高鉀猝死:溶血后血鉀驟升→心室顫動→心臟停搏。防控策略:①技能與監管并重:留守兒童暑期需強化游泳及生存訓練,社區開放安全游泳場地;②青壯年禁酒禁藥后下水,遠離排水口/水草區(頭發長者尤需警惕)。環境風險規避:識別警示標識(如“水下渦流”“深淺不明”水域),避免行走時使用手機。③防救要點:脫離水體后清醒者側臥位防誤吸,保溫并送醫(防遲發性肺水腫);若心臟呼吸驟停,立即解除窒息、開放氣道、人工呼吸、建立循環(采用胸外按壓與腹部提壓心肺復蘇,酌情使用體外除顫器AED)。

3.防控海洋“咸水”特性淹溺

3.1 在溺水患者中,涉及海洋咸水通過物理、化學、生物等不同因素對機體刺激所致的淹溺可稱為特性淹溺。常見有:一是低溫“冷水”淹溺(低溫可造成機體高凝狀態、高血糖、血流緩慢和心律異常,是導致淹溺死亡的重要原因之一,如浸漬綜合征(immersion syndrome)是指在跌入冰水時突然死亡);二是過敏“毒水”淹溺(海洋中有毒生物如海蜇、水母等,侵襲機體過敏引發的急性喉頭水腫造成的氣道梗阻窒息及過敏性休克);三是高滲“鹽水”淹溺(海水是高滲液體對呼吸道和肺泡有化學性刺激作用可引起急性非心源性肺水腫、低血容量、高鈣血癥可使心跳緩慢、心律失常、傳導阻滯,甚至心跳停止)。

3.2 海水淹溺多出現在海灘游玩,從事海洋水上運動或活動以及海上工作時意外落水和海難事故等情況,搶救難度大,但可有效預防。因此,喜愛并選擇海上活動首先應該學會游泳和掌握海上安全及生存知識、技能,參加學習心肺復蘇課程。使用救生裝置,無論是海上旅游觀光(乘坐小型輪渡)、工作還是從事海上運動(摩托艇、香蕉船、帆板、帆船等)都必須熟知在何時正確穿戴救生衣,學會使用非充氣式的漂浮救援裝置(救生圈等)。在海灘游玩時,應注意海灘的各種警示標志和救生員的各種語言、聲音(哨子、廣播等)和旗語等的警示,及時發現海灘的異常狀況,避開離岸流。只在有救生員(經過規范培訓認證,參加過心肺復蘇培訓)的海灘游泳、戲水。特別重視對兒童或不會游泳者的監管和看護,保持高度的專心,避免任何分散注意力的行為,例如打電話、進食、游樂等,監管者必須學會心肺復蘇。對于不會游泳的兒童,要實施可觸及監管,即手隨時可以觸及到兒童。避免接觸各種類型的水母和顏色鮮艷的海洋生物。禁止飲酒和服用藥物(游泳或監護小孩時)。重視自身的身體狀況,有涉水高危疾病或個人狀態不良時應該及時暫停海上活動。

3.3 海水含 3.5%氯化鈉+高鈣/鎂鹽,引發 “三性損傷”,高滲性肺水腫:肺泡內液體積聚→急性呼吸窘迫;電解質毒性:高鎂血癥(抑制神經致肌無力)、高鈣血癥(心律失常);低溫與生物傷害:冷水淹溺(<20℃)致浸漬綜合征:迷走神經興奮→心動過緩→停搏;水母蟄傷致過敏性喉頭水腫。防控策略:①環境風險識別:只選擇有救生員(持心肺復蘇認證)的海灘,注意旗語警告(如紅旗禁泳);避開離岸流(觀察海面白色泡沫帶垂直流向深水區),遇險時平行海岸游出。②特殊防護:兒童實施 “可觸及監管”(監護人手臂長度范圍內);禁觸鮮艷海洋生物,低溫海域穿戴保溫潛水服。③防救要點:海水淹溺優先處理肺水腫,清醒者取半臥位,高流量吸氧(消泡劑輔助);生物蟄傷處理:用海水沖洗蟄傷處(淡水加重毒素釋放),注射腎上腺素抗過敏;若心臟呼吸驟停,立即解除窒息、開放氣道、人工呼吸、建立循環(采用胸外按壓與腹部提壓心肺復蘇,酌情使用體外除顫器AED)。

4.防控“三水”淹溺體系建立

加強救生人員的培訓、管理使其更有效地發揮作用,如有條件還可在岸邊建立醫學救助站;專職救生人員,救生人員的專業素質,直接關系到公共游泳場所淹溺者的生命,故游泳場所必須加強對這些人員的培訓和管理。強調要建設一支專職救生人員隊伍,每個救生員必須有相應專業資質,并受過專業培訓且考試合格;救生員的業務素質主要表現在兩方面:第一是觀察能力,救生員必須能夠及時發現游泳者的異常行為,從這些蛛絲馬跡中迅速得出是否發生淹溺的正確判斷,并在第一時間施以援手;救援時間越早,淹溺者的生命就越能得到保障;第二是救援能力,救生員必須有嫻熟的救援技術,發現淹溺者后,救生員必須有能力使其盡快脫離危險,而不是救而無效;特別是救生員必須熟練掌握淹溺心肺復蘇技術,以便在關鍵時刻能夠拯救患者的生命。綜上,只要大家有足夠的警惕性,積極參加游泳和急救培訓,注重涉水安全和生存的教育,重點看護好兒童及高危人群,并且能夠在現場開展及時、科學的急救,就能夠有效防控溺水的發生并減少其傷害,在掌握防控溺水知識的同時,亦要加強溺水應急知識的普及。對于發生溺水的患者,現場急救至關重要。

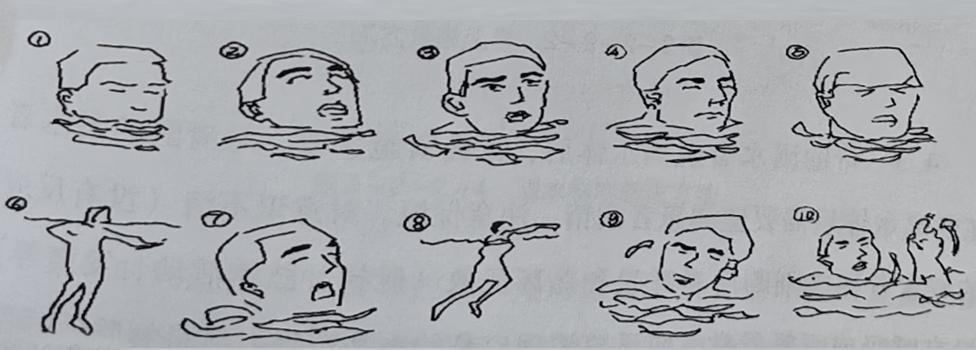

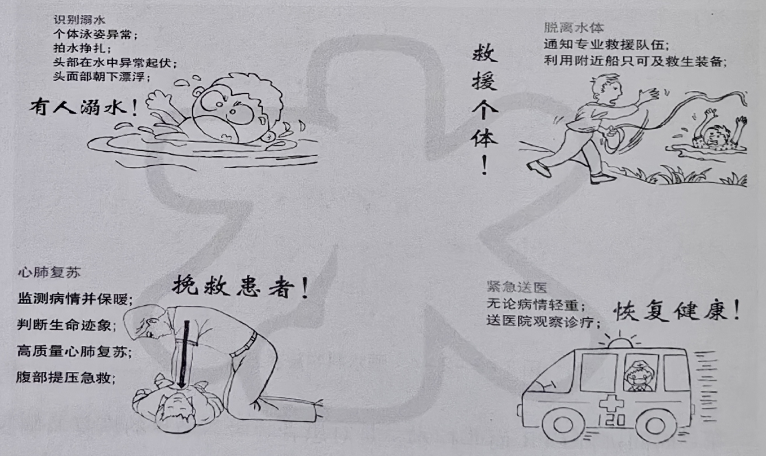

4.1 應該及早發現和識別出現溺水的個體,識別溺水的十種表現,并啟動應急系統。當發現個體出現泳姿異常、拍水掙扎、頭部在水中異常起伏或頭面部朝下靜息漂浮時,應該考慮溺水發生,需要立即通知附近救生員或撥打報警/急救電話,組織現場人員開展救援。

▲溺水的十種表現

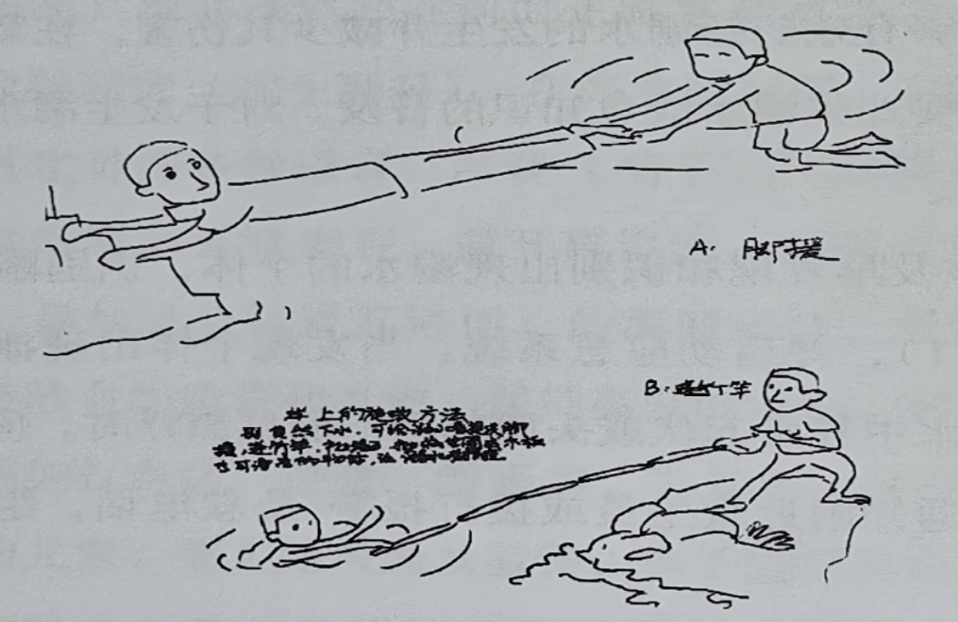

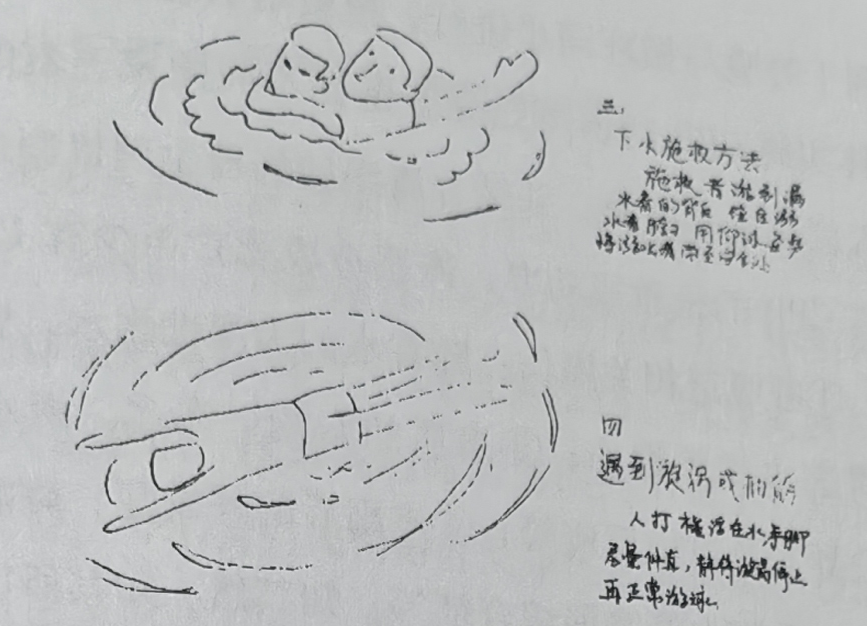

4.2 評估現場安全,利用各種可能的手段幫助溺水者脫離水體江、河、湖、海以及溪流等自然水體的水下情況十分復雜,盲目下水可能造成進一步的傷亡。因此,施救者應該在通知專業救援隊伍之后,利用附近的船只(或可漂浮物體)和可及的救生裝備(救生圈、竹樹枝、繩索等)進行救援。對于泳池、園林、池、水庫等人工水體,水下情況相對簡單,可在充分利用救生裝備無效的基礎上,可考慮(但仍不推薦)直接下水游泳至溺水者處,安全接近溺水者(從其背側,避免被其抓抱而產生意外)而實施救援。對被卷入離岸流的個體,應該指導其向與海岸平行的方向移動,在專業人士的指導下救援,禁止直接就地入水施救。

▲岸上施救方法

▲下水施救方法

4.3 幫助溺水者脫離水體后,正確實施急救。對清醒的溺水者在脫離水體后需要監測患者病情,注意保溫。對意識不清(沒有反應)的溺水者迅速判斷患者呼吸和循環征象(脈搏、肢體活動、發聲等)沒有呼吸或呼吸異常,應迅速清理口鼻的水和污物,盡量解除舌后墜如不能及時置人人工氣道,可將患者頭偏向一側,立即給予人工呼吸連續5次),并實施高質量心肺復蘇(按壓、通氣以及電除顫)直至患者恢復心跳(清醒、出現自主動作等)或專業人員到達接手。遇到有人溺水,如何科學施救?

▲溺水科學施救方法

第一時間進行心肺復蘇而非控水,是對患者呼吸、循環的恢復及腦復蘇最有效的支持。附近有腹部提壓心肺復蘇儀等急救設備時,應迅速取來實施腹部提壓心肺復蘇方法進行急救。腹部提壓心肺復蘇方法可排出氣道異物,利于呼吸與循環同步進行,搶救溺水患者時尤為適用。對干DCA 患者具體實施心肺復蘇時,要充分考慮到不同國家、不同地區、不同社會、不同人群等諸多差異,并結合淹溺的病理生理機制進行個性化復蘇,借以提高CPR的搶救成功率。淹溺造成死亡至少有13種死法,主要分為四類:①呼吸道相關損傷:肺有水的為濕性溺水,肺無水的為干性溺水;②胃進水相關損傷;③溶質的影響:海水、淡水、冰水和泥漿、糞水的差異,及過敏反應等;④淹溺后的并發癥:癲癇發作、頸損傷、減壓病、毛細血管滲漏綜合征等;知其然,知其所以然;故在臨床實踐中,每例患者均是上述多種病理過程不同程度的排列組合,對水死亡病理生理過程的深切認識,將有助于個體化復蘇的成功。對仍有呼吸的患者,應該密切監測患者病情,同時盡快組織送醫院。

4.4 對于明確溺水的患者,無論病情輕重,均應常規到醫院進步觀察、診療,防止潛在或后續健康損害的可能。

▲水岸急救體系

▲“三水”淹溺溺水分類示意圖

【參考文獻】:

[1] 劉中民,《圖說災難逃生自救叢書:水災》,人民衛生出版社,2014年10月

[2]劉中民、王立祥,《相約健康百科叢書:災難逃生急救》,人民衛生出版社,2024年8月

[3]王立祥,《王立祥:化“萬一”》,中山大學出版社,2016年5月

[4]張重陽,李立艷 ,王立祥 ,孟慶義,中國淹溺性心臟停搏心肺復蘇專家共識,中華急診醫學雜志 2020 年 8 月第 29 卷第 8 期 Chin J Emerg Med, August 2020,Vol. 29, No. 8

[5] 中國研究型醫院學會心肺復蘇學專業委員會.《中國心肺復蘇專家共識》之腹部提壓心肺復蘇臨床操作指南 中華危重病急救醫學 ,2019 年 4 月第 31 卷第 4 期 Chin Crit Care Med,April 2019,Vol.31,No.4

[6] 張利遠、陳建榮,基層醫療機構實用急救技能,江蘇大學出版社,2018年12月

[7] 王立祥、劉中民,中國公眾防溺水衛生健康指南,中華醫學信息導報,2018年9月

[8] 王立祥,心肺復蘇王立祥觀點[M].北京:科學技術文獻出版社,2022年12月

主審:劉中民/主筆:王立祥、劉中民、孟慶義、陳建榮、張利遠、張重陽、李立艷、王洪武、李靜、王明軍

來源: 2025公民生命健康科普防控溺水指南

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

王立祥

王立祥