流言:“吃大蒜或洋蔥可以有效防蚊”

網上經常有人說,只要多吃大蒜或洋蔥這些氣味濃烈的食物,身體就能散發出讓蚊子避之不及的氣味,從而達到防蚊的效果。

流言分析:這種說法不嚴謹。

雖然大蒜和洋蔥確實有特殊的氣味,但這種氣味是否能真正起到防蚊的作用,還需要經過嚴格的科學驗證。此外,僅僅依靠食物的氣味來驅蚊,可能忽視了蚊子叮咬的真正原因以及更有效的防蚊方法。

夏天蚊蟲叮咬是讓人頭疼的問題。坊間流傳著各種"天然防蚊"妙招,其中最廣為人知的便是"吃大蒜"或"切洋蔥"防蚊的偏方。

這些方法簡單易行,無需特殊工具或花費,因此在朋友圈和社交媒體上被廣泛傳播。

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

為什么我們會相信“大蒜驅蚊”?

“吃大蒜能防蚊”這個說法的流傳,很大程度上源于我們對大蒜氣味的感受和聯想。那么,這種氣味來源于哪種成分呢?

答案是:含硫化合物。大蒜中的大蒜素是一種含硫化合物,也是大蒜強烈、刺激性氣味的來源[1]。

人們很自然地會想,既然大蒜素的氣味如此強烈,連我們自己都覺得“沖”,那么對于嗅覺比人類靈敏得多的蚊子來說,豈不更是難以忍受?

這種推斷,聽起來似乎很有道理。于是,“通過吃大蒜,讓身體散發出蚊子討厭的氣味,從而達到驅蚊效果”的說法便應運而生。洋蔥、韭菜等含有類似含硫化合物的食物,也因此被納入了“驅蚊食譜”的行列。

然而,這種基于生活經驗的推測,卻忽略了一個最關鍵的問題:我們不喜歡的氣味,蚊子可不一定討厭。

關于“吃大蒜防蚊”的說法,科學界并非沒有關注。事實上,一些研究人員進行了相關實驗,但大多并沒有發現大蒜有助于驅蚊。

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

例如,2005 年在《英國皇家昆蟲學會》雜志上發表的一項隨機、雙盲、安慰劑對照的交叉研究[2],實驗人員在食用大蒜和安慰劑兩種情況下暴露同樣的環境中,測定蚊子的吸食次數、吸血量等維度,發現吃大蒜和安慰劑的結果并沒有明顯差異。

成立 100 多年的美國蚊蟲控制協會(AMCA),在官網的答疑中,也特別提到吃大蒜等食物并不能有效驅蚊[3]。

為什么這些實驗結果與民間流傳的說法大相徑庭呢?

這可能涉及到 2 點,一方面可能是氣味的濃度太低,另一方面,“大蒜味”可能不是蚊子排斥的味道。

濃度低的這個問題,這涉及到大蒜素在人體內的代謝過程。當我們食用大蒜后,它會在消化道內被迅速分解和代謝,生成多種硫化物。這些硫化物中的一部分可能通過呼吸和汗液排出體外,形成我們所感知到的“大蒜味”。

然而,這些代謝產物的濃度非常低,所產生的微弱氣味,無法被蚊子識別為驅蚊信號。

蚊子究竟是如何找到我們的?

濃度低是一碼事兒,即便濃度高了,蚊子就怎會受影響嗎?回答這個問題前,先來看看蚊子是怎么找到我們得。

蚊子找到并叮咬我們,并非憑運氣,而是一個多感官協同作用的復雜而精準的過程。

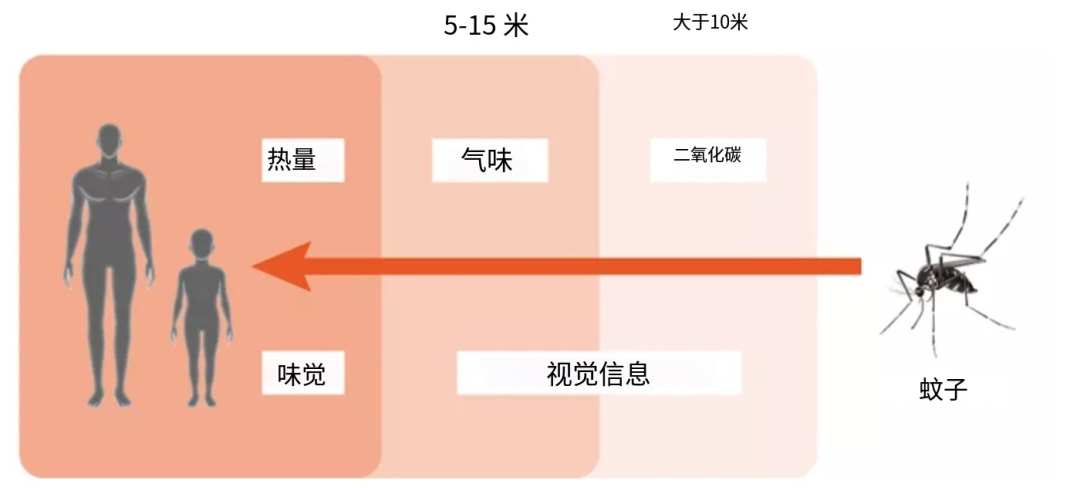

第一步:遠距離探測——CO? 判斷方向

蚊子對二氧化碳(CO?)極其敏感。我們每次呼吸都會排出二氧化碳,形成一股從我們身體向外擴散的氣流。蚊子就是順著這股氣流,從遠處鎖定我們的大致方位[5]。這也是為什么運動后或新陳代謝較快的人更容易吸引蚊子的原因之一,因為他們呼出的二氧化碳更多。

第二步:中距離鎖定——視覺與嗅覺的結合

當蚊子飛近到大約 5-15 米的范圍時,對移動的物體和深色輪廓很敏感。它們會注意到一個移動的、與背景有顏色對比的物體,并朝著這個目標飛去。這就是為什么穿深色衣服比穿淺色衣服更容易“招蚊子”的原因。

與此同時,嗅覺也在持續工作。除了二氧化碳,我們的皮膚還會揮發出數百種化學物質,形成獨特的“體味”。其中,乳酸、丙酮、辛烯醇等物質對蚊子具有強烈的吸引力[6]。每個人的體味構成不同,這也是為什么有些人似乎天生就是“招蚊體質”,而有些人則不那么受蚊子“青睞”。

3、第三步:近距離著陸——溫度和濕度定位

當蚊子飛到離我們身體只有幾十厘米的距離時,它們會利用對溫度和濕度的感知來做最后的定位。我們的身體會散發熱量,為蚊子提供了清晰的“著陸信號”[7]。

了解了蚊子這套“三步走”的吸血計謀,我們就能明白,想通過吃大蒜來干擾這個復雜系統是多么困難。

我們吃下的大蒜,其代謝產物所散發出的那點微弱氣味,既無法掩蓋我們持續呼出的二氧化碳,也難以改變我們的體溫和皮膚上數百種化學物質形成的復雜氣味。在蚊子強大的多重感官系統面前,這點干擾幾乎可以忽略不計。

真正科學有效的防控蚊子方法是什么?

世界衛生組織(WHO)、我國衛健委以及各國疾控機構都給出了明確的指導建議。這些建議是基于大量的科學研究和實踐經驗得出的,是真正能夠保護我們免受蚊蟲叮咬和蚊媒疾病威脅的方法。

1、清除積水

蚊子的生命周期中,卵、幼蟲(孑孓)、蛹三個階段均在水中完成,清除積水是防蚊根本。

每周檢查花盆托盤、飲水機底座、地漏等,能蓋的蓋起來;水培植物每周換 1~2 次水并沖洗根部;垃圾要及時清理[8]。

2、物理防護

物理手段對孕婦、嬰幼兒等敏感人群最為安全。

● 外出時,穿寬松、淺色長袖衣褲,減少和蚊子接觸;

● 窗戶選擇孔徑小的金屬紗網,配合密封條使用,使用紗門,可以減少蚊子進入室內;

● 室內有蚊子,可以使用蚊帳隔離、電蚊拍、滅蚊燈等方式。

3、化學防護

化學防護有殺蟲劑、電蚊香、驅蚊液等,其中最常用的就是驅蚊液,外出時在皮膚上噴幾下,蚊子不敢接近。

美國環境署(EWG)建議優先選擇的驅蚊成分:避蚊胺(DEET)、派卡瑞丁、驅蚊酯(IR3535),如果沒有,也可以考慮檸檬桉葉油及其衍生物、2-十一酮[9]。

需要注意以下幾點:

1)6 月齡以下嬰兒僅用物理防護,6 個月以上的寶寶,在使用時注意成分和濃度;

2)過敏體質的朋友使用前先在皮膚上小面積測試,沒異常表現可大范圍使用;出現紅腫立即停用并冷敷;

3)如果同時用防曬霜,需要先涂防曬霜,再噴驅蚊劑。

4、其他

香水的氣味會吸引蚊子,戶外時盡量不噴。另外,每天洗澡,幫助清除皮膚上的汗液,減少蚊子的攻擊。

照“謠”鏡

此類謠言是典型的利用部分科學事實,通過混淆概念、忽略劑量、缺乏人體證據而傳播的偽科學謠言。

因此,辨別時抓住“體內外差異”、“有效劑量”、“人體實證”和“權威信源”這幾個核心點。對于將“天然食物”神化成解決復雜問題“萬靈藥”的說法,更要提高警惕,多方查證人體證據在哪里。

策劃制作

作者丨李純 注冊營養師 中國科普作家協會會員

審核丨彩萬志 中國農業大學教授 中國昆蟲學會副理事長 北京昆蟲學會理事長

來源: 科學辟謠

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科學辟謠

科學辟謠