籌建時間:1953年

地理位置:武漢市武昌區東湖風景區

建筑面積:11.4萬平方米

常設展覽:曾侯乙、越王勾踐劍、曾世家、楚國八百年、梁莊王珍藏、天籟等

藏品數量:46萬余件(套)

藏品特色:以商周青銅器、楚國漆木器、楚秦漢簡牘為特色,金器、玉器等兼具。

十大“鎮館之寶”

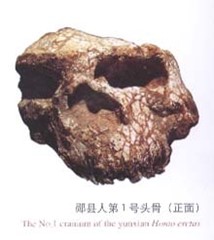

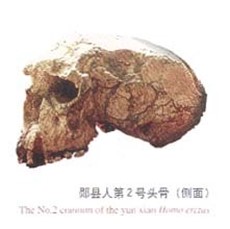

一、鄖縣人頭骨化石

舊石器時代

1號頭骨化石 女性 年齡25-45歲 距今約100萬年

2號頭骨化石 男性 年齡25-45歲 距今約100萬年

1989年和1990年,出土于湖北省鄖縣青曲鎮彌陀寺村的學堂梁子

兩具頭骨化石都保存了完整的腦顱和基本完整的面顱,第二具更為完整,根據頭骨特征,屬于直立人類型,定名為“鄖縣直立人”,簡稱鄖縣人。

“鄖縣人”頭骨化石是迄今歐亞內陸發現的同時代最為完整的古人類頭骨化石,填補了人類演化鏈條中從元謀人、藍田人到北京人之間100萬年時間節點的缺憾,為研究東亞直立人的演化提供了關鍵證據,特別是在探討東亞古人類演化模式、東亞直立人來源以及與智人之間的演化關系等重大課題上具有重要價值。

二、石家河玉人像

新石器時代晚期

高約9.6厘米

1955年湖北天門石家河鎮羅家柏嶺出土

距今4200至4000年,用黃綠色玉料雕琢而成。面龐寫實,兩眼傾斜呈倒置的八字形,鼻寬闊,口扁方微閉,散發著威嚴與神秘的氣息。這件玉人像的雕刻工藝極為精湛,采用了陰刻、浮雕、鏤空等多種技法,將人物的形象刻畫得栩栩如生。尤其是對人物面部表情和神態的刻畫,細膩入微,生動地展現出了當時人的精神風貌。

石家河文化玉器是我國新石器時代文化玉器的重要組成部分,包含豐富的美學價值和歷史文化信息,這件玉人像展現了高超的琢玉技藝,是石家河玉器的典型代表。

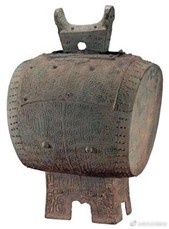

三、崇陽商代銅鼓

商代

高75.5厘米 鼓面直徑39.5厘米重42.5公斤

1977年湖北崇陽縣出土

由銅鼓身、銅鼓座和銅鼓冠三部分組成。鼓身橫鑄于長方形鼓座上,上部有弧凹形冠。鼓身兩側鑄有對稱的夔龍紋,鼓身下部鑄有四個突出的乳釘紋,下接長方形的鼓座。鼓座上鑄有云雷紋、乳釘紋和羽人劃船紋等,紋飾精美,線條流暢。

這件銅鼓質地厚實古樸,造型奇偉莊重,花紋流暢粗放,代表了我國商代青銅工藝的制作特點與水平。這面銅鼓是我國目前發現最早的銅鼓,同時也是僅存于世的兩面商代饕餮紋銅鼓中的一面,另一面早年流失于日本,現藏于京都泉屋博古館。

四、越王勾踐劍

春秋晚期

長55.7cm 寬4.6cm 柄長8.4cm 重875克

1965年湖北江陵望山1號墓出土

歷經2500余年依然毫無銹蝕,刃薄鋒利。劍身上刻有兩行鳥篆銘文:“越王鳩淺(勾踐),自作用劍”,這便是舉世聞名的越王勾踐劍。劍身布滿菱形暗紋,劍首為11道同心圓圈,內鑄有極其精細的100多道間隔只有0.2毫米的同心圓。劍格正面鑲有藍色玻璃,背面鑲有綠松石,雖歷經千年,依然光彩奪目。

這把劍不僅是一件兵器,更是歷史的見證者。它見證了越王勾踐臥薪嘗膽、復國圖強的傳奇故事,也反映了春秋時期各國之間的政治、軍事斗爭與文化交流。

五、曾侯乙編鐘

戰國時期

長鐘架,長748cm 高265cm

短鐘架,長335cm 高273cm

最大鐘,高152.3cm 重203.6kg

最小鐘,高20.4cm 重2.4kg

總重量約5000kg

1978年湖北隨縣出土

由六十五件青銅編鐘組成,是我國迄今發現數量最多、保存最好、音律最全、氣勢最宏偉的一套編鐘。其音域跨五個半八度,十二個半音齊備。它高超的鑄造技術和良好的音樂性能,改寫了世界音樂史,被中外專家、學者稱之為“稀世珍寶”。鐘上大多刻有銘文,上層19枚鐘的銘文較少,只標示著音名,中下層45枚鐘上不僅標著音名,還有較長的樂律銘文,詳細地記載著該鐘的律名、階名和變化音名等。

它的出土說明,早在戰國時期中國的音樂文化和鑄造技術已經發展到相當高的水平,它比歐洲十二平均律的鍵盤樂器的出現要早將近2000年,同時填補了中國早期封建時期的音樂史空白記錄。

六、曾侯乙尊盤

戰國時期

尊,高30.1cm 口徑25cm 重9kg

盤,高23.5cm 口徑58cm 重19.2kg

1978年湖北隨縣出土

酒器,由銅尊和銅盤組成,出土時尊置于盤中,尊與盤內都有“曾侯乙作持用終”七字銘文。尊用于裝酒,銅盤用于盛冰,就可以起到冰鎮的作用。

此器的尊口、盤口和4個摳手均采用失蠟法鑄造,做成細密繁復、玲瓏剔透的鏤空紋飾,尊的頸部有4條圓雕的龍形裝飾,它們頭部向外,口吐長舌,身體也是由鏤空紋飾組成。這套尊盤工藝繁復,設計精巧,整個尊體使用了34個部件,通過56處鑄焊連成一體,銅盤使用了38個部件,經由44處鑄焊連成一體,鑄造、組合工藝都極其繁復,造型、裝飾、設計十分精巧,是戰國時期青銅工藝的巔峰之作。

七、虎座鳥架鼓

戰國時期

高136cm 寬134cm 厚55.2cm鼓徑60cm

2002年湖北棗陽九連墩2號墓出土

由兩只昂首卷尾、四肢屈伏、背向而踞的臥虎為底座,虎背上各立有一只長腿昂首、引吭高歌的鳳鳥,鳳鳥中間懸一鼓。器身通體髹黑漆,并用紅、黃等色彩繪出虎斑紋和鳳的羽毛,色彩鮮艷,對比強烈。虎與鳳都是楚文化中極具象征意義的動物。虎象征著勇猛與力量,鳳則代表著高貴、吉祥和美好。將兩者結合在一起,既體現了楚人對力量與美的追求,又展現了楚文化中獨特的浪漫情懷和神秘色彩。

在戰國時期,鼓常用于祭祀、宴樂、戰爭等場合。虎座鳥架鼓的出現,表明楚國在音樂藝術方面已經達到了相當高的水平,同時也反映了楚國社會的繁榮與昌盛。

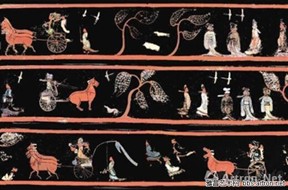

八、彩繪人物車馬出行圖

戰國時期

高10.4cm 口徑28cm 胎厚0.3cm周長87.9cm

1987年湖北荊門包山2號墓出土

這件圓奩外壁彩繪了戰國時代車馬出行的場景,是目前發現最早的妝奩。發現時,里面還裝有花椒,以及銅鏡等梳妝用具。目前僅存漆皮。

漆畫繞漆奩蓋外壁一周,它采用深紅、橘紅、土黃、棕褐、青色等彩繪了人物車馬出行的場景。為了在有限的平面中合理布局26個人物、4乘車、10匹馬、5棵樹、9只鳥、2條狗和1頭豬,古人以5棵樹分隔出4組互有關聯的畫面。畫面按其情節分為2部分:第一部分畫著奔馳的車馬、冠冕垂纓的貴族、隨從和迎接者,表現的是出行途中的景象;另一部分由氣宇軒昂的御者和即將出行的馬車為主體,表現的是迎來送往的場面。圖中26個人物或跑或坐,揚鞭催馬,衣巾飛舞,犬豕騰躍驚吠,樹木隨風搖曳,共同構成了一副清新雋永的生活畫面,反映出戰國時代的藝術趣味和生活熱情,對研究戰國禮儀、風俗、社會文化具有深遠意義。

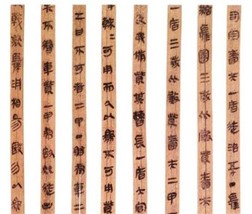

九、云夢睡虎地秦簡

秦代

共1155枚 簡長23.1~27.8厘米 寬0.5~0.8厘米

1975年湖北省云夢縣睡虎地秦墓中出土

簡上的文字為秦隸,內容主要包括秦朝的法律制度、行政文書、醫學著作以及關于吉兇時日的占書等。其中,法律部分包括《秦律十八種》《效律》《秦律雜抄》《法律答問》《封診式》等,是中國迄今為止發現的最早、最完整的法典。

這些秦簡詳細記錄了秦代的政治、經濟、文化、軍事等各個方面的情況,為研究戰國晚期至秦代的歷史提供了豐富而真實的第一手資料,對于研究中國古代法制史、政治制度史和社會文化史具有重要價值。

十、元青花四愛圖梅瓶

元代

高38.7厘米 口徑6.4厘米底徑13厘米

2006年湖北省鐘祥市郢靖王墓出土

瓶身肩部飾有鳳穿牡丹圖案,腹部則繪有“四愛圖”,即王羲之愛蘭,陶淵明愛菊,周敦頤愛蓮,林和靖愛梅、鶴;足部飾仰覆蓮紋。三層紋樣以卷草紋、錦帶紋為界。白釉泛青,色彩清脆艷麗,是罕見的經科學發掘出土的元青花精品。畫面布局合理,人物形象栩栩如生,繪畫筆觸細膩流暢,生動地展現了四位古代文人雅士的高雅情趣和精神追求。

元青花四愛圖梅瓶的青花發色鮮艷青翠,濃淡相宜,這得益于當時采用的進口鈷料“蘇麻離青”。這種鈷料含鐵量高,含錳量低,在燒制過程中會產生獨特的“鐵銹斑”效果,使畫面更具層次感和立體感。瓶身的釉面細膩光潔,白中泛青,與青花圖案相得益彰,展現出元代青花瓷的獨特魅力。

來源: 武漢教育電視臺

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

武漢教育電視臺

武漢教育電視臺