2020年9月,一場匯聚了中國腦科學研究力量的大科學計劃在上海拉開了帷幕。在“全腦介觀神經聯接圖譜”大科學計劃國內前期工作啟動會上,中國工作組宣告成立,并提出了“力爭在2025年完成小鼠、2035年完成獼猴的全腦介觀神經聯接圖譜繪制”的目標。

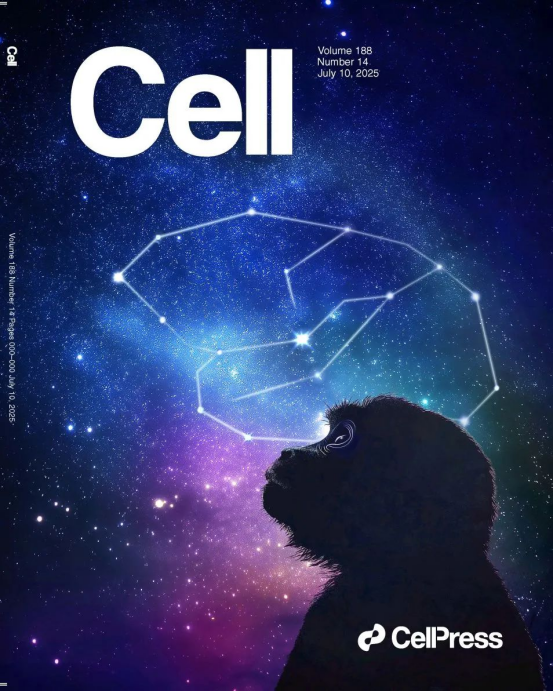

2025年7月10日,10項出自該大科學計劃的重要成果,以專題論文集的形式集中發表在國際學術期刊《細胞》《神經元》《發育細胞》。這些成果由中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心(神經科學研究所)、華中科技大學蘇州腦空間信息研究院、華大生命科學研究院、中國科學技術大學、浙江大學醫學院附屬第一醫院、鄭州大學基礎醫學院、中國科學院遺傳與發育生物學研究所、上海腦科學與類腦研究中心等國內科研機構,聯合國內以及法國、瑞典、英國等多國科學家共同完成。

過去5年間,這群中外科學家合力,借助高分辨度光學腦成像、空間轉錄組和人工智能等前沿技術,實現了在單細胞分辨率下從嚙齒類到靈長類的介觀腦圖譜繪制的跨越,深入解析了大腦細胞類型多樣性、聯接規律、發育進化規律及腦疾病分子機制。此次系列成果的發布,標志著中國已經在探索人類大腦奧秘的道路上成為領跑者之一。

此次發布的10項系列成果中,有5項主要來自上海的科學家團隊。上海的腦圖譜科學家正在以“為國擔當、勇為尖兵”的使命感和責任感,不斷開展高水平的介觀腦圖譜研究,積極推動國際科研合作,為上海國際科技創新中心建設貢獻力量。

目標:繪制大腦“高清”地圖

大腦智能起源于神經細胞的多樣性、神經聯接的復雜性,探究其本質是腦科學研究的戰略制高點。為破解感知、運動、學習記憶和決策等重要腦功能的運作密碼,腦圖譜研究致力于繪制高精度的“大腦地圖”——精確定位神經細胞、解析神經網絡聯接規律,從而為理解腦功能機制、攻克腦疾病及研發類腦智能提供重要支撐。

作為“全腦介觀神經聯接圖譜”大科學計劃(以下簡稱大科學計劃)的主要發起者,中國科學院院士、中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心學術主任蒲慕明指出,介觀神經聯接圖譜就是要在細胞層面把神經細胞的聯接繪制出來,相當于“繪制大腦的高分辨率、清晰的地圖”。

大科學計劃在發起之初,就呼吁集中全球相關腦科學家共同攻關,面向世界科學前沿,為解析高級認知功能的神經環路原理提供必要的支撐;面向人民生命健康,為重大腦疾病的診斷和治療提供精確的神經環路靶點;面向經濟主戰場,為類腦計算和腦機智能技術提供創新架構和模擬的基礎。自啟動培育以來,結合國內外領域發展態勢和當前技術水平發展狀況,大科學計劃的核心目標逐步聚焦在繪制非人靈長類動物和人腦全腦介觀神經聯接圖譜。

此次專刊發表的10項大科學計劃重要成果,由國內外30多家科研機構組成的超過300人的團隊共同完成,研究對象覆蓋爬行類、鳥類、嚙齒類、非人靈長類和人類等關鍵物種,整合了轉錄組、聯接組等多模態數據,進一步擴充了國際腦圖譜在跨物種比較和時空動態解析方面的內涵。與以往成果的點上突破不同,系列成果以“自主技術迭代”為牽引,推進建立了從“環路解析-進化解密-疾病解碼”的研究體系,有望推動實現從“結構到功能”的質的跨越,為深入解密大腦提供了全新視角與關鍵手段。

助力神經環路功能解析

工欲善其事必先利其器。要想看清單細胞層面的神經聯接和功能,不僅需要看得足夠清晰的“顯微技術”,還需要凸顯特定細胞的“顯示技術”。過去5年里,參與大科學計劃的中國科研團隊自主創新新技術,在感知、意識與記憶等關鍵腦功能的神經環路解析上取得系列突破。

中國科學技術大學畢國強、劉北明教授團隊與多家科研機構合作,利用自主開發的blockface-VISoR成像系統,結合優化的全身透明化流程,實現了40小時內成年小鼠全身的均一亞細胞分辨率三維成像,進而解析了全身不同類型周圍神經的精細結構和單纖維投射路徑,有助于建立周圍神經聯接圖譜研究的新范式。

劉真

中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心、上海腦科學與類腦研究中心劉真研究員和腦智中心孫怡迪研究員、臨港實驗室李昊研究員等合作建立了多組學增強子預測系統、獼猴在體篩選和多維驗證系統,鑒定得到能夠特異性標記獼猴皮層不同層興奮性神經元、三種抑制性神經元亞型及膠質細胞的增強子,并生成112種細胞特異性AAV載體工具集,突破了傳統轉基因模型的局限性,標志著靈長類腦科學進入了精準細胞類型研究新階段。

中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心孫衍剛研究團隊聯合復旦大學鄧娟教授、華中科技大學李安安教授等利用病毒示蹤、亞微米分辨三維連續精準成像技術和單細胞重構技術,全面揭示了小鼠脊髓投射神經元與腦內中繼神經元的投射模式及聯接規律,發現其通過“并行-發散-匯聚”模式構建“信息高速公路”,為理解疼痛、瘙癢、觸覺等的感知機制提供全新結構框架。

中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心、華大生命科學研究院、法國國家衛生與醫學研究院干細胞與腦研究所、臨港實驗室、上海腦科學與類腦研究中心、騰訊生命科學實驗室等共同發布了全球首個非人靈長類屏狀核多模態圖譜,發現獼猴屏狀核內部在前后軸方向存在廣泛聯系,與小腦外所有皮層和皮層下腦區相連,是大腦的連接中樞,為理解靈長類意識產生的多模態信息整合機制提供了結構基礎。

中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心嚴軍研究員團隊利用自主研發的大體積獼猴全腦亞微米分辨連續精準三維成像技術(LV-fMOST)和Gapr神經元追蹤系統,重構了獼猴前額葉皮層中各個亞區的2231個投射神經元,揭示了獼猴前額葉皮層通過“精簡高效”的神經聯接模式實現的精準、模塊化的信息處理策略,為深入解析靈長類高級認知功能的神經機制提供了基本框架。

賦能腦進化與發育研究

大科學計劃不僅要在空間上洞察神經細胞的分布,更能從時間尺度上研究它們的變化。

由華大生命科學研究院、中國科學院深圳先進院、鄭州大學、中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心等機構主導的團隊利用Stereo-seq空間轉錄組技術,在細胞類型及神經聯接的演化上,通過比較進化關鍵節點物種(龜、鳥、小鼠、獼猴等)端腦與小腦細胞圖譜,揭示GABA能神經元在脊椎動物的演化中高度保守,同時發現鳥類小腦特異性地存在與運動功能相關的浦肯野細胞亞型,在時空維度上解析了羊膜動物腦細胞類型的演化軌跡,為揭示生命智慧涌現的底層規律建立了全新研究范式。

在全球首個非人靈長類屏狀核多模態圖譜中,研究人員發現獼猴屏狀核存在4個亞區,不同亞區內存在特定的靈長類特異細胞類型,并與大腦特定功能腦區相聯接,揭示了屏狀核在進化過程中的重要擴展和特化。

在演化與發育的關系層面上,華大生命科學研究院聯合中國科學院腦科學與智能技術卓越中心、臨港實驗室和騰訊AI實驗室等,首次繪制小鼠腦發育時空基因表達圖譜,不僅為大腦發育研究提供了全面的時空轉錄組資源,還為神經發育的調控機制研究提供了新的思路。

中國科學院遺傳與發育生物學研究所吳青峰團隊與華大生命科學研究院聯合,揭示了哺乳動物下丘腦在模式生成機制和神經元譜系等方面的進化保守性,發現了人類下丘腦神經元在四個方面的進化特征,為理解下丘腦發育、功能、疾病以及演化,奠定了重要的理論基礎。

推動腦疾病機制認知

隨著大科學計劃的不斷推進,一些難以被治療的腦疾病正逐漸浮現在科學家眼前。浙江大學醫學院附屬第一醫院章京教授和浙江大學醫學院段樹民院士團隊利用Stereo-seq空間轉錄組技術,首次繪制了正常人及阿爾茨海默病(AD)患者海馬的單細胞分辨率空間轉錄圖譜,發現了病理性小型膠質細胞和星形膠質細胞在海馬傘區域的高度富集及細胞通訊增強,解析了Aβ微環境分子變化,為AD病理研究提供了更精細、系統的分子機制解析,為AD的早期診斷及鑒別診斷提供了新的可能性。

鄭州大學聯合華大生命科學研究院、瑞典卡羅林斯卡學院及哥德堡大學,首次繪制了小鼠腦出血后超急性期至恢復期的腦組織單細胞分辨率時空動態轉錄組圖譜,系統解析了腦出血后的組織損傷與修復進程以及膠質細胞為代表的多種細胞類型在該過程中發揮的關鍵作用,揭示了腦出血后血腫部位及其周邊區域呈現明確的空間梯度基因表達模式,發現腦出血并非僅為出血部位腦組織的局部病變,更涉及全腦反應,為深入理解腦出血動態病理過程提供了寶貴的資源,也為臨床腦出血的靶向干預和個體化治療策略提供了重要參考。

組建國際靈長類介觀腦圖譜聯盟

在完成了從嚙齒類到靈長類的跨越之后,大科學計劃將進一步聚焦繪制非人靈長類動物和人腦全腦介觀神經聯接圖譜。中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心、海南大學、華大生命科學研究院、上海腦科學與類腦研究中心等國內核心機構正在牽頭,與全球頂尖科研機構及科學家開展深度合作,共同籌建“國際靈長類介觀腦圖譜聯盟”,以推進大科學計劃在總體目標、國際分工和管理機制等方面形成國際共識,并進一步整合技術、平臺、人員、數據等資源,形成更大規模的跨機構科研合作團隊,加快推動腦圖譜研究進程。

據介紹,大科學計劃將依托腦圖譜研究國際聯盟,持續擴大與歐美國家的合作,積極拓展與“一帶一路”“金磚國家”等的交流合作;建立腦圖譜技術共享平臺,推動同步輻射X射線神經示蹤技術、單細胞時空多組學技術、AI算法和系統等新技術研發;整合大腦細胞圖譜、聯接圖譜和不同尺度或分辨率的多模態數據,建立AI輔助的數據采集、分析、解釋和驗證手段,構建面向全球開放共享的“腦圖譜數據庫”,為理解人類大腦奧秘提供關鍵基礎,推動實現“認識腦、模擬腦、保護腦”的宏偉目標。

作者:耿挺

來源: 上海科技

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助