編譯:公子欣

在自然界中,有一種生存策略堪稱演化的神來之筆——貝氏擬態(tài)(Batesian Mimicry),即無(wú)害生物通過模仿有毒或難吃生物的外形,嚇退捕食者從而獲得生存優(yōu)勢(shì)。

但一個(gè)困擾演化生物學(xué)家多年的問題是:為何擬態(tài)生物的模仿精度差異巨大?有些近乎完美,有些卻粗糙不堪?

一項(xiàng)最新發(fā)表在《自然》的研究,利用3D打印技術(shù)構(gòu)建虛擬擬態(tài)表型,首次系統(tǒng)繪制出貝氏擬態(tài)的適應(yīng)景觀,為解開這一謎題提供了全新視角。

01

3D打印打開新視角

從自然選擇理論看,擬態(tài)越精確應(yīng)越容易存活,為何自然界仍存在大量“不完美擬態(tài)”?

面對(duì)傳統(tǒng)研究方法的局限,英國(guó)諾丁漢大學(xué)Christopher和同事另辟蹊徑,將3D打印技術(shù)引入實(shí)驗(yàn)。

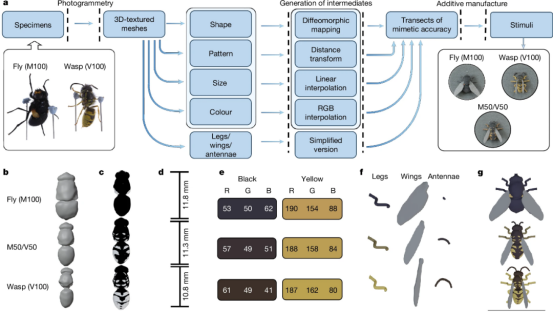

他們對(duì)真實(shí)的胡蜂和不同擬態(tài)精度的食蚜蠅進(jìn)行3D掃描,構(gòu)建數(shù)字模型,并通過算法生成介于兩者之間的11種“過渡形態(tài)”,比如25%食蚜蠅特征+75%胡蜂特征的混合表型。隨后,利用HP Jet Fusion 580機(jī)器,以聚酰胺12粉末為材料,打印出全彩3D模型,精度達(dá)到0.1mm,甚至連昆蟲體表的細(xì)微紋理都能完美復(fù)現(xiàn)。

借助這些“虛擬蟲子”,研究人員得以探索自然界中不存在的擬態(tài)表型,測(cè)試不同模仿程度下生物的生存優(yōu)勢(shì),從而繪制出完整的貝氏擬態(tài)適應(yīng)景觀,也就是不同擬態(tài)精度對(duì)應(yīng)的生存優(yōu)勢(shì)曲線。

02

捕食者的“視覺世界”

研究團(tuán)隊(duì)選取了兩類關(guān)鍵捕食者進(jìn)行實(shí)驗(yàn):視覺敏銳的大山雀,以及螳螂、跳蛛、蟹蛛等無(wú)脊椎動(dòng)物捕食者。

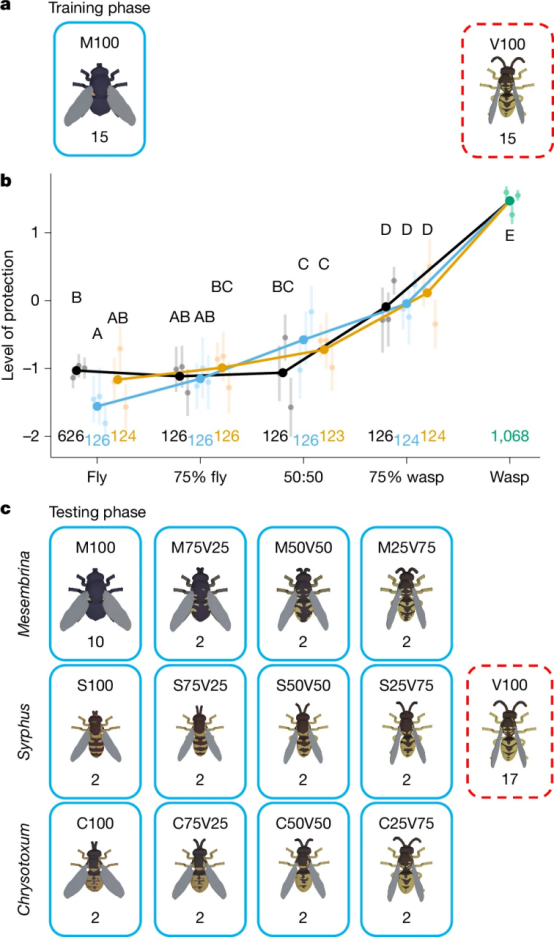

在對(duì)大山雀的實(shí)驗(yàn)中,研究人員在劍橋Madingley森林設(shè)置喂食站,訓(xùn)練大山雀辨別“有獎(jiǎng)勵(lì)的食蚜蠅模型”和“無(wú)獎(jiǎng)勵(lì)的胡蜂模型”。結(jié)果發(fā)現(xiàn),大山雀的視覺極其敏銳,能精準(zhǔn)區(qū)分0.1mm級(jí)的形態(tài)差異,對(duì)75%胡蜂相似度的擬態(tài)模型,攻擊率比50%相似度的低40%。而且在影響避敵效果的因素中,顏色的重要性遠(yuǎn)超大小和形狀,這也解釋了為何擬態(tài)生物通常會(huì)優(yōu)先模仿目標(biāo)物種的顏色。

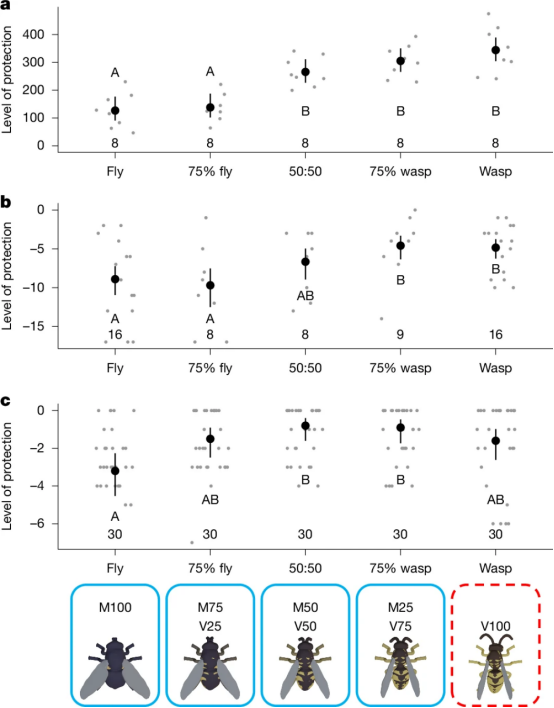

而在對(duì)無(wú)脊椎動(dòng)物捕食者的實(shí)驗(yàn)里,通過負(fù)強(qiáng)化訓(xùn)練(攻擊胡蜂模型會(huì)被觸碰懲罰),研究人員發(fā)現(xiàn)它們對(duì)擬態(tài)的反應(yīng)各不相同:螳螂對(duì)50%相似度的擬態(tài)就會(huì)明顯回避;跳蛛則需要75%以上相似度才會(huì)猶豫;蟹蛛最不挑剔,對(duì)50%以上相似度的擬態(tài)幾乎完全回避,這可能與其較低的視覺分辨率有關(guān)。

03

為何不完美擬態(tài)能存活?

綜合實(shí)驗(yàn)結(jié)果,研究團(tuán)隊(duì)得出了一系列重要結(jié)論:

捕食者認(rèn)知能力的差異,造就了自然界中擬態(tài)精度的梯度分布。視覺敏銳的鳥類推動(dòng)擬態(tài)向高精度演化,而視覺分辨力低的昆蟲捕食者,則為中等精度擬態(tài)提供了生存空間。在同時(shí)存在鳥類和螳螂的環(huán)境中,50%精度的擬態(tài)雖然騙不過鳥類,但能唬住螳螂,依然可以降低被捕食風(fēng)險(xiǎn)。

此外,研究還打破了“多模型擬態(tài)更優(yōu)” 的假設(shè)。實(shí)驗(yàn)顯示,同時(shí)模仿兩種胡蜂模型的“中間態(tài)擬態(tài)”,保護(hù)效果并不如單一模型的高精度擬態(tài)。

同時(shí),擬態(tài)精度與生物的其他生存特征存在權(quán)衡關(guān)系。高精度擬態(tài)可能需要改變身體比例,進(jìn)而導(dǎo)致飛行能耗增加,在資源有限的環(huán)境中,這種代價(jià)可能會(huì)抵消擬態(tài)帶來的優(yōu)勢(shì)。

該研究不僅解答了貝氏擬態(tài)的諸多疑問,更為生態(tài)保護(hù)、生物多樣性研究提供了寶貴的理論依據(jù)。此外,3D打印技術(shù)在生物學(xué)研究中的應(yīng)用,也為未來類似研究開辟了新路徑,展示了科技與自然完美融合的無(wú)限可能。

來源: 上海市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

科普中國(guó)公眾號(hào)

科普中國(guó)公眾號(hào)

科普中國(guó)微博

科普中國(guó)微博

幫助

幫助